Die Stiftung und das Museum Nivola (Orani - Nuoro) präsentieren Behind the Seen, eine Einzelausstellung der Künstlerin Mona Hatoum, die das Ergebnis eines Aufenthalts in Orani ist, bei dem Hatoum das sardische Territorium erkundet und ihren Kontakt mit den lokalen Kulturen und Handwerkspraktiken der Insel vertieft hat. Die von Giuliana Altea, Antonella Camarda und Luca Cheri kuratierte Ausstellung wird vom 4. Oktober 2025 bis zum 2. März 2026 zu sehen sein, die Eröffnung findet am 4. Oktober um 18 Uhr statt.

Behind the Seen schlägt einen Parcours zwischen historischen Werken und neuen Produktionen vor, von denen einige in Zusammenarbeit mit lokalen Kunsthandwerkern realisiert wurden, in denen die Künstlerin über die Beziehung zwischen Körper, Materie und Territorium, zwischen dem, was sichtbar ist und dem, was verborgen bleibt, nachdenkt. Hatoums Werk verbindet formalen Minimalismus mit politischer Spannung und hinterfragt die Art und Weise, wie der Raum reguliert, überwacht oder kolonisiert wird. Die Werke schaffen Umgebungen der Erfahrung und des Schwebezustands, in denen der Betrachter aufgefordert ist, seinen Standpunkt immer wieder neu zu verhandeln und sich mit dem auseinanderzusetzen, was hinter der Szene bleibt. Der Titel der Ausstellung spielt auf die doppelte Bedeutung von seen (gesehen) und scene (Szene) an und schlägt einen Blick hinter den Schein und in verborgene Räume menschlicher Erfahrung vor: Erinnerung, Trauma, Identität und Widerstand. Die Arbeiten verbinden formale Forschung und politische Reflexion und hinterfragen die Machtstrukturen, die die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und bewohnen, bestimmen. In diesem Zusammenhang fungieren Hatoums Kreationen als kritische Wahrnehmungszonen, in denen die künstlerische Geste zu einem Instrument der Ausgrabung, Dekonstruktion und Enthüllung wird.

Mona Hatoums Arbeiten drehen sich um Spannungen zwischen innen und außen, sichtbar und unsichtbar, Anziehung und Abstoßung, Kontrolle und Verletzlichkeit. Von Anfang an hat er die Neutralität von Räumen, Objekten und Formen in Frage gestellt und gezeigt, wie jede Oberfläche eine Schwelle der Mehrdeutigkeit oder eine Zone des Konflikts verbergen kann. Der Körper, verstanden als politische und affektive Einheit, bleibt dabei zentral. In den ersten performativen Interventionen der 1980er Jahre tritt der weibliche Körper in Beziehung zum städtischen Raum und zu Überwachungsgeräten. In der Folge verschwindet der Körper und hinterlässt Spuren, Fußabdrücke oder symbolische Objekte der Gefangenschaft: Käfige, Betten, Netze und Krankenhausschirme werden zu Metaphern für seine Abwesenheit und subjektive Verletzlichkeit.

Das Thema der Kontrolle zieht sich durch Hatoums Forschungen, durch minimale Strukturen und anspielungsreiche, bedrohliche Materialien wie Stacheldraht, Eisen, Glas und Stahl. Häusliche Gegenstände wie Betten, Stühle und Utensilien werden destabilisiert und in Instrumente der Eindämmung oder Aggression verwandelt, was darauf hindeutet, dass selbst Räume der Intimität von einer Dynamik der Macht und des Zwangs durchdrungen werden können. Die persönlichen Erfahrungen der Künstlerin, die in Beirut in eine palästinensische Familie hineingeboren wurde und wegen des Krieges nicht in ihre Heimat zurückkehren konnte, bilden die Grundlage für eine Poetik der Dislokation, die sich eher in räumlichen und wahrnehmungsbezogenen als in erzählerischen Konfigurationen ausdrückt.

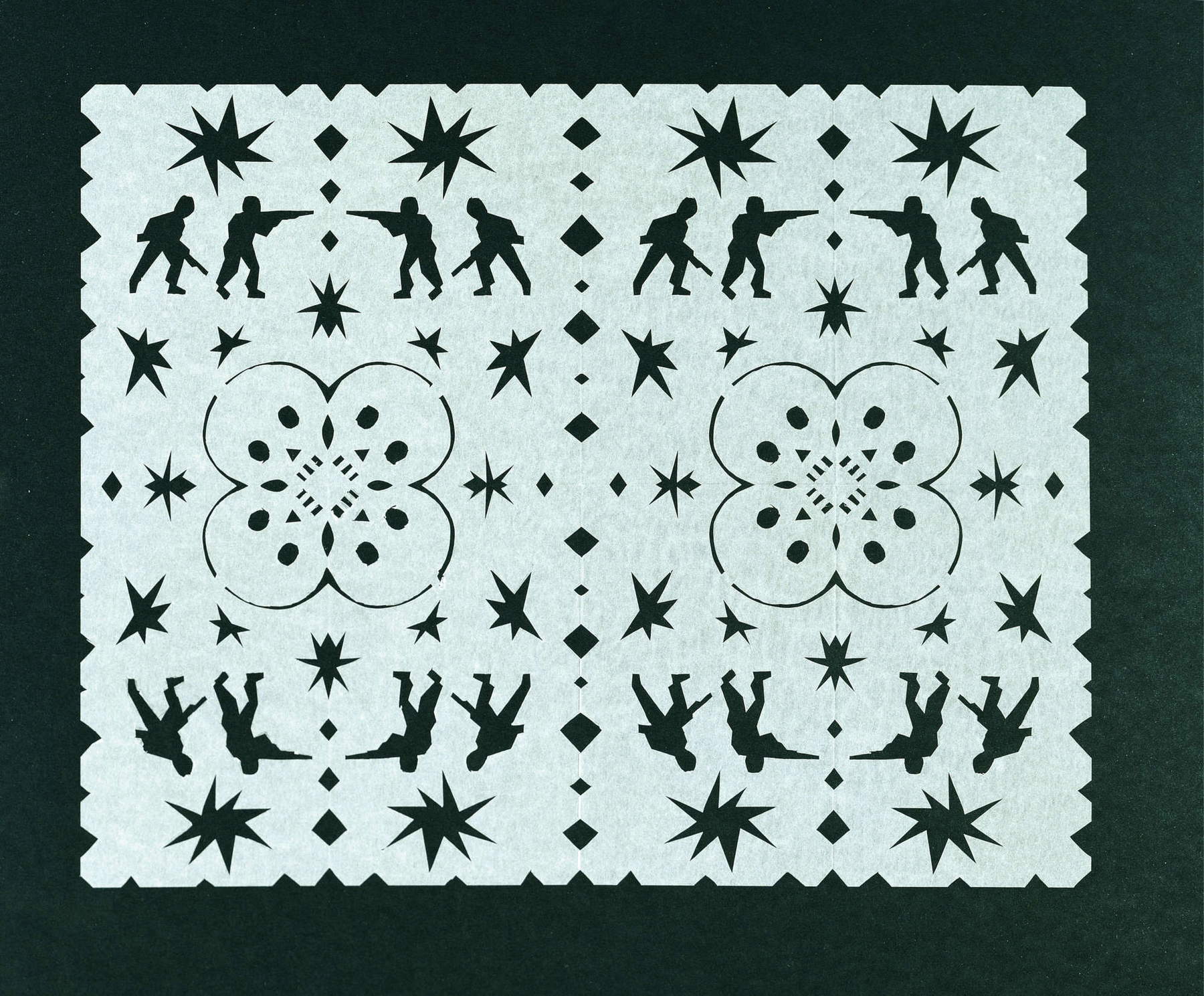

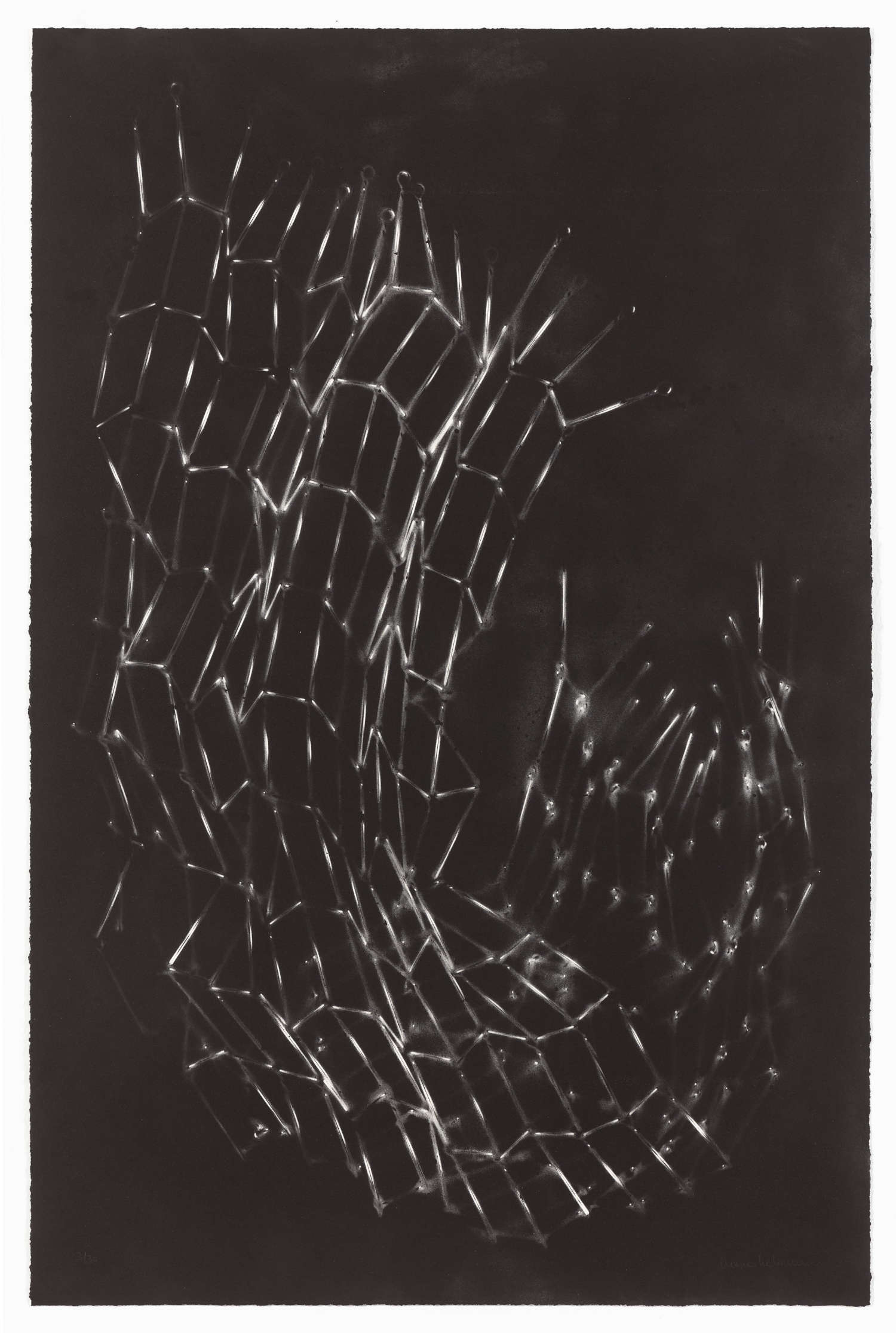

Das Territorium manifestiert sich in fragmentierten Formen, unmöglichen Kartografien und Wegen voller Hindernisse. Emblematische Beispiele sind Twelve Windows (2012-2013), das in Zusammenarbeit mit libanesischen Kunsthandwerkern der Vereinigung Inaash entstanden ist und aus zwölf an roten Kabeln aufgehängten Tafeln mit palästinensischen Stickereien besteht, sowie neuere Werke wie Divide (2025), ein in eine Stacheldrahtbarriere verwandeltes Krankenhausgitter, und Mirror (2025), eine Gitterstruktur, die dem Betrachter eher die Undurchsichtigkeit der Grenze als ein Spiegelbild vermittelt. Zu den historischen Werken gehört Untitled (red velvet) (1996), ein Fragment aus rotem Samt mit einem Muster, das an Eingeweide oder Gehirn erinnert und die Verletzlichkeit des Körpers und die Grenze zwischen Anziehung und Abstoßung thematisiert. Untitled (bed springs) I (2018) ist eine Lithografie, die durch den Druck von industriellen Bettfedern auf Lithografiestein entstanden ist: Das Ergebnis erinnert an ein Röntgennegativ, bei dem die regelmäßige Geometrie des Gitters zu einer biomorphen Komposition verformt wird, die eine Spannung zwischen Struktur und Verlassenheit suggeriert.

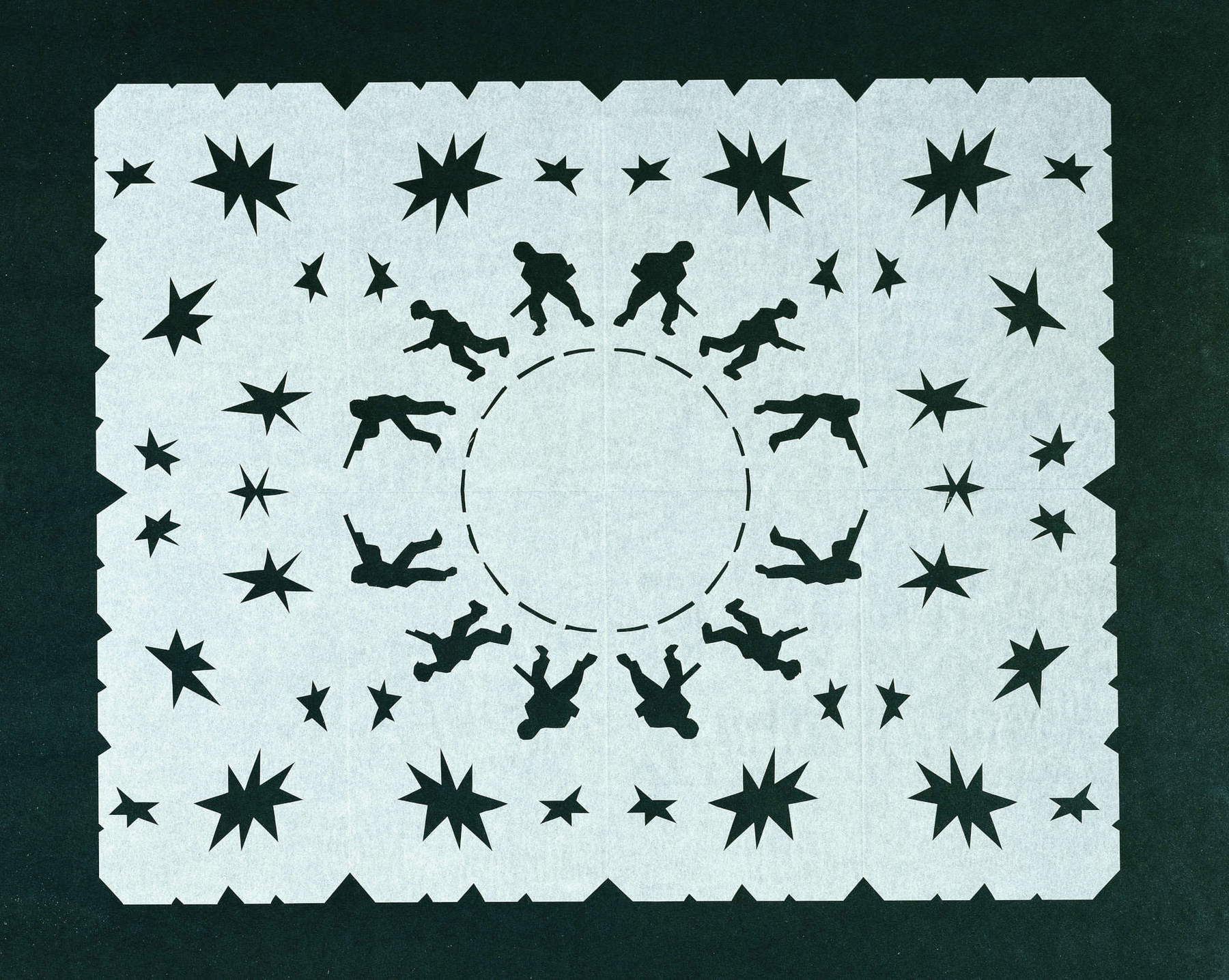

Der Aufenthalt im Museum Nivola ermöglichte die Schaffung neuer Werke, wie die Serie von Keramikkäfigen, die in Zusammenarbeit mit der Werkstatt Terra Pintada entstanden sind und in denen die Zerbrechlichkeit des traditionellen Materials mit dem Thema der Eingrenzung und Kontrolle in Spannung gerät. Gathering reproduziert Blöcke aus gepresster Erde, in die alte oxidierte Nägel eingeschlagen wurden, die an fragmentarische menschliche Figuren erinnern und an Giacomettis Nachkriegsskulpturen erinnern. Die in Zusammenarbeit mit dem Schmied Emanuele Ziranu entstandenen Hängestrukturen Shooting Stars I und II zeigen Metallträger, die in einem dichten Zentrum zusammenlaufen und sowohl an einen Himmelskörper als auch an eine Sprengvorrichtung erinnern und technische Präzision mit visueller Brutalität verbinden. Der Teppich Eye Spy, den die Künstlerin Mariantonia Urru in einer traditionellen sardischen Technik gewebt hat, übersetzt das digitale Bild einer Drohne in eine weiche, fühlbare Oberfläche. Wolle, ein vertrautes und warmes Material, wird in ein Instrument des kalten Sehens verwandelt, das die Beziehung zu Privatsphäre, Verletzlichkeit und städtischer Kontrolle in Frage stellt.

Die titelgebende Installation Behind the Seen versammelt Alltagsgegenstände, die scheinbar wahllos, aber bedeutungsvoll im Raum angeordnet sind: ein Krankenhausbett, ein mit Stacheln besetztes Sieb, Drähte, ein aus dem Gleichgewicht geratener Stuhl, ein umgedrehtes Stofftier, ein zerzauster Fußball. Die Assemblage legt nahe, was gezeigt wird und was verborgen bleibt, und entwirft eine Topografie des häuslichen Unbewussten, die die Beziehung zu bewohntem Raum, Trauma und Erinnerung hinterfragt. In Behind the Seen setzt Mona Hatoum ihre Untersuchung des Körpers, der Kontrolle und der Identität fort und vermittelt dem Besucher eine Wahrnehmungserfahrung, bei der die Kunst eine kontinuierliche Verhandlung des Blickwinkels erfordert.

Mona Hatoum entwickelt ihre Poetik und politische Reflexion durch eine Vielzahl von Medien, darunter Performance, Video, Fotografie, Skulptur, Installation und Arbeiten auf Papier. In ihrer Produktion geht es um Themen wie Entwurzelung, Marginalisierung, Ausgrenzung und politische und soziale Kontrollsysteme. Sie wurde in Beirut als Kind einer palästinensischen Familie geboren und lebt seit 1975 in London, als der Ausbruch des Bürgerkriegs sie daran hinderte, in den Libanon zurückzukehren. Sie studierte an der Byam Shaw School of Art (1975-1979) und an der Slade School of Fine Art in London (1979-1981).

Der Künstler hat an zahlreichen großen internationalen Ausstellungen teilgenommen, darunter die Biennale von Venedig (1995, 2005), Istanbul (1995, 2011), Sydney (2006), Sharjah (2007, 2023), die Biennale von Moskau (2013) und die Documenta in Kassel (2002, 2017). Zu seinen wichtigsten Einzelausstellungen gehören die Retrospektive im Centre Pompidou in Paris (2015), die an die Tate Modern in London und KIASMA in Helsinki (2016) übertragen wurde, sowie die umfangreiche Einzelausstellung in den Vereinigten Staaten, die von der Menil Collection in Houston (2017) und anschließend in der Pulitzer Arts Foundation in St. Louis (2018) gezeigt wurde.

Im September 2022 fanden gleichzeitig drei Einzelausstellungen in Berlin statt, im Neuen Berliner Kunstverein, im Georg-Kolbe-Museum und im KINDL - Zentrum für zeitgenössische Kunst. Seine letzte große Einzelausstellung fand von Januar bis März 2025 im KAdE in Amersfoort statt, während im selben Jahr seine Werke in der Ausstellung Encounters: Giacometti x Mona Hatoum im Barbican in London mit denen von Giacometti in Dialog traten. Zu den wichtigsten Auszeichnungen gehören der Joan-Miró-Preis (2011), der 10. Hiroshima-Kunstpreis (2017), der Praemium Imperiale für Skulptur (2019), der von der Japan Art Association für seine gesamte Karriere verliehen wird, und der Julio-González-Preis 2020, der vom Institut Valencià d’Art Modern - IVAM in Valencia verliehen wird.

|

| Mona Hatoum im Nivola-Museum in Orani (Nuoro) mit "Behind the Seen". |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.