Tra le leggende della Toscana, un posto particolare spetta a quella del Serpente Regolo, una creatura fantastica che occupa un posto di rilievo nelle tradizioni popolari che si estendono dalla Toscana fino all’Umbria, all’Abruzzo, al Lazio e alle Marche. Questa entità mitologica è generalmente descritta come un serpente di grandi dimensioni, la cui testa è raffigurata come imponente, paragonabile a quella di un bambino. L’appellativo “regolo” traduce letteralmente “piccolo Re” e stabilisce un legame diretto con la figura di un altro mostro mitologico simile, il Basilisco, anch’esso denominato “piccolo re” nella tradizione greca, inserendosi così nel più ampio immaginario mediterraneo dei Re serpenti.

La sua esistenza e il suo aspetto variano a seconda delle narrazioni locali. Una versione molto diffusa sostiene che il Regolo nasca da una vipera comune che, dopo essere stata divisa a metà, non soccombe ma al contrario cresce oltre misura, diventando un rettile estremamente vendicativo nei confronti di chi l’ha ferita o mutilata e di chiunque osi pronunciarne il nome dopo un incontro. Altri racconti suggeriscono che una vipera possa trasformarsi in Regolo dopo aver raggiunto i cento anni di vita, o semplicemente se le viene mozzata la coda, sviluppandosi in quel caso in larghezza.

Nella tradizione toscana, il Regolo è descritto come un rettile imponente, caratterizzato da squame che brillano come metallo e dal possesso di due piccole appendici alari sul dorso. In Umbria e Sabina viene chiamato in dialetto con nomi come lu regulu, u regulu, lu regu o u regu. Esistono anche varianti che lo identificano come un serpente a due teste, figura tramandata in particolare dagli anziani di Foligno. Nel basso Lazio e in Umbria, nella Valle del Tevere, si tramandano storie su questo animale mitologico fin dal dopoguerra.

La creatura è radicata nel folklore di specifiche località toscane. Ad esempio, è associata ai sotterranei della Fortezza Medicea di San Piero a Sieve, nel Mugello. La leggenda narra che qui il serpente Regolo facesse strage di bestiame e contadini, fino a quando, nel XIX secolo, le truppe napoleoniche riuscirono a imprigionarlo all’interno dell’antica roccaforte, dove si suppone sia tuttora rinchiuso. La sua importanza per la comunità di San Piero a Sieve è tale che il Regolo è raffigurato sullo stendardo del Palio tradizionale, una contesa annuale tra i quattro rioni.

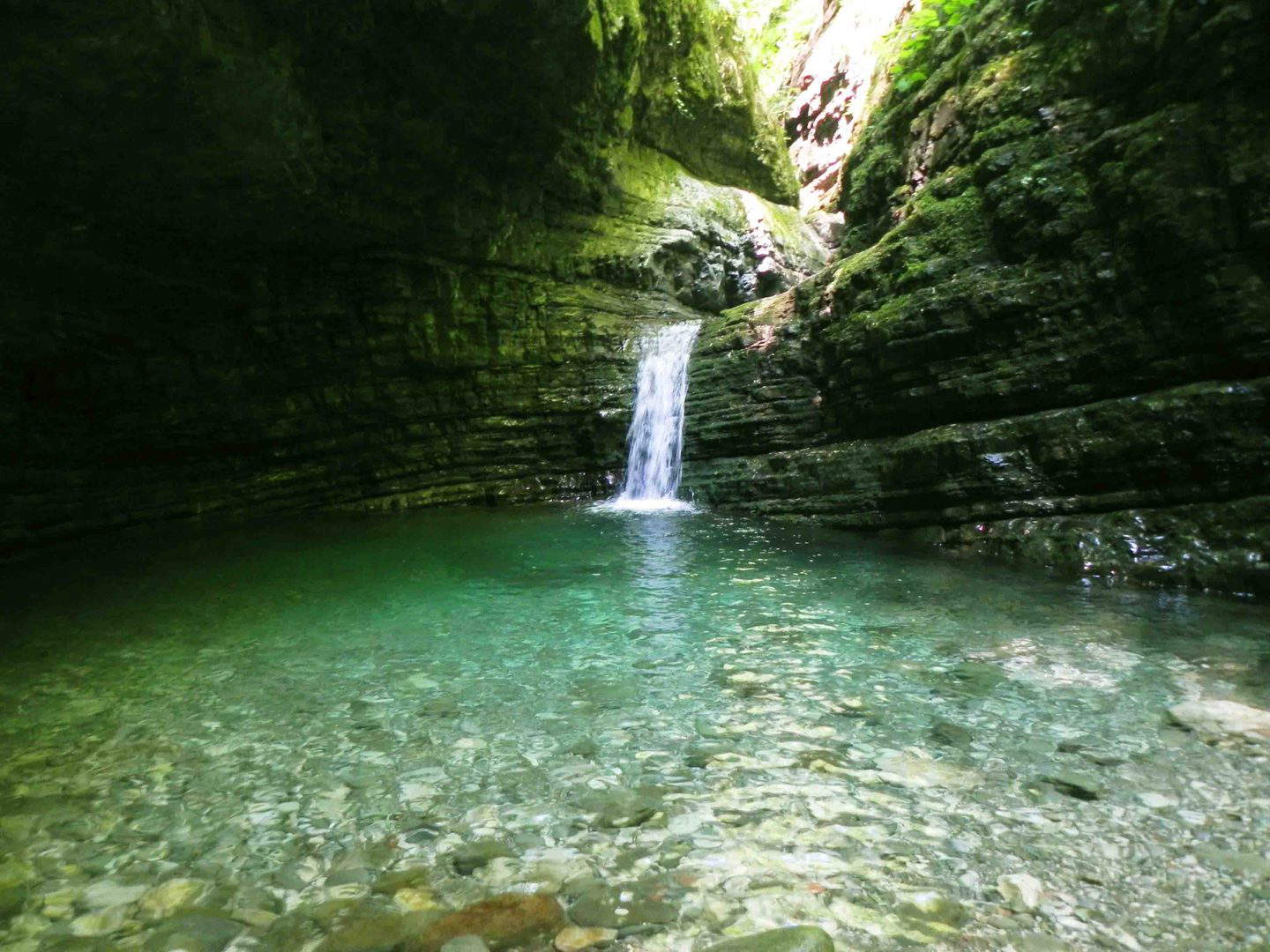

Un altro luogo di forte risonanza per il mito del Regolo è l’Orrido di Botri, una profonda gola calcarea in provincia di Lucca. Qui, la leggenda vuole che un esemplare feroce si nasconda tra le pareti rocciose, sfruttando le sue creste per planare e lanciarsi su vittime umane o animali, per poi sbranarle una volta trascinate nello strapiombo. Nelle campagne, spesso il Regolo veniva usato come un spauracchio da genitori e nonni per tenere a bada i bambini durante la mietitura, avvisandoli che il mostro, noto per inghiottire i capricciosi che si allontanavano, attirava gli altri serpenti con i suoi sibili.

L’influenza del Regolo travalica l’oralità e la tradizione popolare per fissarsi nella pietra, fornendo una delle sue più note e studiate rappresentazioni iconografiche storiche. L’esempio più significativo si trova in Toscana, presso la Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano, l’antica denominazione di Pienza, le cui origini risalgono al VII secolo, sebbene l’aspetto attuale sia prevalentemente romanico (XII-XIII secolo). Nonostante l’interno della chiesa sia sobrio e spoglio, un dettaglio cattura l’attenzione degli studiosi: i due serpenti scolpiti su uno dei capitelli della navata sinistra. Questa figura è considerata una delle poche rappresentazioni “originali” del Serpente Regolo giunte fino a noi. Il rilievo mostra due serpenti, uno disteso per l’intera lunghezza del capitello e l’altro avvolto in una spira a metà del corpo.

Questa raffigurazione potrebbe essere interpretata come il Regolo, anche se non è semplice capire il perché della presenza di questi rettili, che solitamente nelle chiese sono associati al male. Lo storico locale Silvio Bernardini, per esempio, ha osservato che questi due serpenti, contrariamente a quanto accade solitamente in raffigurazioni simili dove i serpenti vengono scacciati oppure schiacciati, se ne stanno “soli e tranquilli”, suggerendo che potrebbero non simboleggiare il male, ma piuttosto agire come numi tutelari (spiriti protettori) della chiesa. Bernardini ipotizza un legame con la figura mitologica di Melampo, che secondo il mito greco era il primo mortale a cui gli dèi avevano concesso la facoltà della divinazione, ottenuta grazie a due serpenti che gli avevano lambito le orecchie.

L’antica figura del Serpente Regolo non è rimasta confinata ai libri di folklore o all’architettura romanica, ma è stata attivamente reinterpretata in progetti di arte contemporanea e Land Art.

Uno di questi è l’opera La casa del Serpente Regolo, ovvero la storia di un fiume, un sentiero, un filo, un serpente, realizzata dall’artista Chiara Camoni. La scultura ambientale è stata inaugurata nel 2025 presso il Valico della Crocetta, sulla strada che collega Montepiano, località sull’Appennino vicina al confine con l’Emilia, a Barberino del Mugello, e si raggiunge con un percorso di trekking. L’opera si presenta come un grande serpente disteso che striscia e si immerge nella vegetazione.

Camoni ha scelto di lavorare con materiali che rafforzassero il legame con l’ambiente circostante: ha utilizzato pietre raccolte in loco e materiali di recupero, combinati con elementi in terracotta creati appositamente. La scultura è il risultato di un percorso laboratoriale che ha coinvolto istituzioni e famiglie locali, i quali hanno partecipato alla raccolta di terre, cortecce e piante lungo i boschi e i corsi d’acqua della Via della Lana e della Seta, trasformando questi elementi in pigmenti naturali utilizzati per decorare le piastrelle che compongono il corpo del serpente. Attraverso questo gesto collettivo, l’opera stabilisce un legame materiale e affettivo tra l’arte e il paesaggio. L’artista ha cercato un inserimento nel paesaggio che fosse non monumentale; la scultura, fissata a secco, è destinata a mutare nel tempo, intrecciandosi con radici, erbe e piante, riflettendo la forma aperta e mutevole del Regolo, che affiora e scompare nel terreno, diventando narrazione e ambiente. Il “piccolo Re” qui evoca un potere silenzioso e nascosto che si fonde intrinsecamente con la terra.

Un’altra significativa reinterpretazione artistica è l’installazione Regolo di Cristiano Carotti, ospitata a La Serpara – Giardino di Sculture, al confine tra Lazio e Umbria. Quest’opera site-specific è stata concepita per essere un’installazione ambientale praticabile, che invita a un’esperienza immersiva e meditativa. Carotti fonde la leggenda locale del Regolo con la simbologia universale dell’Ourobòros, il serpente che si morde la coda. Questa linearità che si fa cerchio trasforma il Regolo in un simbolo della propria rigenerazione, rappresentando un ciclo continuo di unità e infinito, morte e rinascita.

Per realizzare la sua visione, Carotti ha impiegato materiali industriali “duri” come l’acciaio inox per la struttura interna, abbinandoli a elementi più delicati e storici come i paracera colorati, pezzi di vetro di alto valore storico donati da artigiani romani. Questo contrasto tra materiali industriali e il significato esoterico dell’opera è tipico del lavoro di Carotti. Il serpente di Carotti, che è luminescente, è strutturato come una soglia che il pubblico deve attraversare per raggiungere un punto di meditazione su una pietra che emerge dal fiume Rio Chiaro, permettendo così all’arte e alla natura di insinuarsi l’una nell’altra. L’opera, nata da un evento violento (la mutilazione della vipera), trascende questa violenza in una meraviglia rigenerativa.

Oltre all’arte visiva, l’immagine del serpente mitologico ha trovato spazio anche nelle tradizioni gastronomiche. A Pienza, è ancora vivo il dolce conosciuto come il “Serpe di Pienza”. Si tratta di un dolce tipico a base di mandorle tritate, zucchero e albume montato a neve, lavorato per assumere la forma di un serpente addormentato, avvolto a spirale, con la testa vagamente triangolare decorata da chicchi di caffè o uva secca per gli occhi e un pezzo di candito come lingua biforcuta. Sebbene questa preparazione possa ricordare altri dolci simili nel Centro Italia, come il “Torciglione” di Perugia, il Serpe di Pienza è ritenuto da molti una riproduzione del Serpente Regolo.

La tradizione legata a questo dolce è profonda: il suo consumo andava oltre il semplice piacere gastronomico, acquisendo un valore magico e augurale. Mangiare il serpe significava simbolicamente vincere e distruggere il male, ma anche assorbire tutte le virtù attribuite alla creatura magica: forza, prudenza e saggezza. Il legame con le mandorle è forte nel territorio pientino, storicamente ricco di mandorli, tanto che il frutto figurava nei commerci e nelle produzioni locali nei secoli passati.

Il Serpente Regolo, con la sua etimologia regale e la sua storia complessa, si conferma dunque un simbolo potente. La sua persistenza nel folklore di Toscana e Umbria, tradotta in antiche sculture sacre e in moderne installazioni artistiche destinate a fondersi con l’ambiente, dimostra la sua capacità di rappresentare un potere nascosto e la costante trasformazione che lega la terra, il mito e la creatività umana. È un filo narrativo che, come la sua forma sinuosa, si snoda dai tempi romani fino alla contemporaneità.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.