Parlando di opere d’arte, verrebbe da chiedersi se sia valido il consumato interrogativo: “Se cade un albero nella foresta e nessuno lo sente ha fatto rumore?”. Viene meno la compiutezza dei dipinti, sculture o prodotti creativi, la cui visione è rimasta ad appannaggio solo dell’autore e di pochi altri? È possibile applicare loro lo status di opere d’arte nonostante nessuno ne sia a conoscenza? Per il sociologo Howard Becker, autore dell’illuminante testo I mondi dell’arte, pur non soffermandosi sugli aspetti estetici, la riposta è sì. Nel suo libro, infatti, evidenzia come l’arte sia un’attività sociale, e pertanto “una volta che l’opera è stata realizzata qualcuno deve entrare in relazione con essa, reagire ad essa emozionalmente o intellettualmente”: l’artista e l’opera che non incontrano la società, non verranno riconosciuti come tali. Questa opinione, certo non priva di senso logico, prediligendo un approccio funzionalistico ha il limite di anteporre il mero momento della prestazione ai caratteri formali e poetici dell’opera. Del resto, si può negare che fossero capolavori della poesia le centinaia di scritti che giacevano, non pubblicati e nemmeno mai mostrati, nella camera di Emily Dickinson, disposti in un raccoglitore e lì ritrovati dalla sorella? E non vale lo stesso per quelle foto di Vivian Maier, oggi divenute celeberrime, di cui il lungimirante John Maloof riconobbe l’artisticità una volta entrato in possesso dei negativi acquistando un lotto di oggetti proveniente da un box? Sembrerebbe quindi di poter rispondere affermativamente all’antico enigma dell’albero, anche perché nella foresta c’è sempre qualche orecchio in ascolto, come sosteneva lo scrittore inglese Terry Pratchett.

Fortunatamente, personalità la cui intera vita non è bastata a farle emergere, e perciò condannate all’anonimato, vengono saltuariamente riscoperte, grazie anche al coraggio e alla caparbietà di chi ne ha raccolto l’eredità. Tra questi c’è una figura artistica di tutto rispetto, che merita senz’altro di essere sottoposta all’attenzione di un pubblico che in vita gli fu precluso: il pittore Remo Brizzi, e alla cui memoria, con dedizione, si sta impegnando il fratello Emilio, che ostinatamente cerca di non far cadere il suo nome e la sua arte nel dimenticatoio, e che per tale ragione ha dato vita all’Archivio Remo Brizzi.

Gli estremi e alcune notizie biografiche sono le sole informazioni che abbiamo su questo artista. Tutto il resto lo dobbiamo desumere dalle sue opere, perché Brizzi fu per tutta la vita piuttosto restio a discutere della sua arte: “Parlava spesso di voler fare delle prove, mai di mettersi a lavorare in modo coerente, duro e continuato in una direzione. Né si preoccupò di scrivere, di spiegarsi, quanto mai di giustificarsi”, sostiene il fratello in alcune memorie dedicate all’artista. “Non era superficialità, credo, ma completa e totale, profonda modestia, oltre alla tendenza a dissacrare chiunque [..] compreso sé stesso”.

Nato ad Ancona nel 1958, dove il padre lavorava come neurochirurgo, gran parte della sua vita si consumò in Emilia Romagna, dove peraltro si spense prematuramente a Bentivoglio nel 2017. Brizzi era un creativo a tuttotondo: mostra fin da bimbo la sua predisposizione per la pittura, forse emulo del padre che si dilettava con i pennelli, e a 13 anni dipinge dal vero un paesaggio notturno. Questo sembra già mettere in luce diversi aspetti poi sviluppati nella sua pittura matura: l’interesse per il genere del paesaggio, la predilezione per scene venate di oscurità, la pennellata e il colore che lasciano il passo al disegno, e la visione del dato reale distorta in favore della ricerca di effetti emotivi e drammatici, solo per elencarne alcuni.

E benché disegno e pittura resteranno costantemente suoi compagni, tanto che nei primi anni Ottanta frequenta a Parma la bottega di Folli, un pittore locale, per qualche ragione prende un’altra direzione; si laurea al DAMS di Bologna con una tesi sul Bauhaus in America, e dopo esperienze di lavoro variegate, si dedica al design trasferendosi a Milano, progettando oggetti d’arredamento e non solo, dalle linee sinuose, tra cui la lampada Planta, che trova anche un certo risalto su riviste di settore come Domus o Casa Vogue. A questo periodo risalgono alcune opere di cui siamo a conoscenza, come la bella Veduta di Toledo, dipinta intorno al 1982. La città che El Greco elesse a sua casa è dipinta da Brizzi con una certa propensione alla sintesi e una sicumera nei valori tonali giocati su tinte terrigne, mostra tangenze con la pittura di Ottone Rosai, seppur prediligendo una visione ben più ampia e ariosa.

Ma alla fine degli anni Novanta, dopo alcune difficoltà incontrate in ambito lavorativo, decide di tornare a Bologna nei pressi di Porta Lame, piazza o piuttosto rotatoria, luogo iconico per essere stato teatro di uno dei più importanti scontri in Italia tra partigiani e nazifascisti. Qui, ma solo per puro caso, in un grande ma spartano appartamento dà vita a una sua personale resistenza, quella di voler diventar pittore senza accettare troppi compromessi, senza darsi gran disturbo in tutta quella sequela, forse insopportabile anche perché sottrae tempo all’arte ma certo necessaria, di pratiche finalizzate a vendere, a esporre e a farsi riconoscere come professionista. Ci prova sporadicamente, qualche contatto con alcune gallerie, la partecipazione a una manciata di collettive e mostre-mercato, rare commissioni, ma raccoglie poco o punto, e non hai mai l’incontro con il suo Félix Fénéon o Clement Greenberg.

Che Remo Brizzi fosse insofferente a questo tipo di concessioni lo dimostra anche il fatto che si spese poco a parlare della sua arte, non lasciò mai né titoli né date alle sue opere, che perfino firmò di rado, come scrive il fratello: “Qualcuno gli suggerì di firmare i suoi lavori, ed egli lo fece usando un timbro firma – forse per essere polemico”, ma “l’equilibrio delicato delle immagini non tollerava nemmeno quel marchio minimo, e si vide costretto a ritoccarli e cancellarne non pochi”.

L’indolenza alla sua autopromozione non fa il paio con mancanza di professionalità o solerzia all’arte: con attenzione, infatti, preparava i propri supporti, tele grezze scure o tavole su cui stendeva la sua imprimitura, solitamente gesso bianco su fondo nero, e così anche con le cornici, che colorava per assecondare il respiro del dipinto. Come un eremita visse nel suo appartamento, allestito in tanti laboratori per pittura, incisione, disegno tecnico e falegnameria, coltivando la sua arte come un fatto personale, trovando nel paesaggio quello che Giorgio Morandi, a qualche chilometro di distanza dall’appartamento di Brizzi, trovava nelle nature morte (ma anche negli stessi paesaggi): il genere prescelto su cui fondare, saggiare, sviluppare il proprio dire pittorico. E con il celebre pittore bolognese torneranno anche altre comunanze come presto vedremo.

Tutta la parabola artistica di Remo Brizzi sembra costantemente alla ricerca dei suoi valori pittorici, seguendo però un’attitudine certosina che pare voler ripartire dalle basi. Altrimenti non si spiegherebbe il suo impegno in alcuni disegni e sanguigne di grande virtuosismo e attenzione accademica che hanno come soggetti la Battaglia dei Centauri di Michelangelo, opere del Giambologna, e altri grandi dell’antichità, che poco in comune avrebbero invece sulle scelte artistiche successive.

Il paesaggio, dicevamo, diventa immediatamente la sua ossessione figurativa, tanto da costituire la grande maggioranza del suo corpus; con esso pare trovare una comunione ideale più che fisica, difatti ad eccezione della realtà che si limita a scrutare oltre la finestra del suo appartamento, e in questo ancora ci rammenta Morandi con le vedute di Via Fondazza, si trova più spesso a viverlo attraverso le fotografie, non di rado eseguite dal fratello, punto di partenza per la sua personale esplorazione compositiva. Dello scatto fotografico resta però ben poco, poiché Brizzi passa a dilatarlo, snellirlo, trasfigurarlo attraverso una sua pensosa elaborazione, prima nella mente e solo dopo su tela. Con questa produzione spinge il suo studio analitico e meditativo degli elementi formali del dipinto, spaziando tra generi e approcci artistici, portando avanti un’indagine che sembra voler finalizzare un compromesso e una sintesi tra struttura compositiva e contenuti espressivi o poetici.

Trovandoci dinanzi a opere prive di datazione sicura, che può essere ricostruita solo parzialmente tramite i ricordi del fratello, verrebbe facile credere che si possa riconoscere un itinerario coerente, che porta da una figurazione più solida e descrittiva verso un paesaggio sempre più trascritto con minimi mezzi e una maggior tensione verso un’astrazione lirica, in un percorso non dissimile a tanti artisti. Questa evoluzione, benché in un certo senso sia comprovata, viene messa in crisi anche da opere successive dove la rappresentazione riemerge con più forza. È allora mia opinione affermare che Remo Brizzi sia certamente partito da immagini più modellate arrivando poi fino a una rarefazione della rappresentazione, ma una volta acquisita consapevolezza nei suoi strumenti si sia avvalso di questa sicurezza per scegliere di volta in volta il registro che si addicesse meglio al paesaggio da restituire su tela, veicolando ambizioni espressive tra le più diverse.

Esiste un piccolo nucleo di opere più datate, in cui il pittore prende a soggetto vedute di città colte con un’ampia profondità di campo. I soggetti sono tessuti urbanistici monumentali, connotati dalla presenza di torri, guglie gotiche, chiese e ponti come nei dipinti Parigi e Anversa. Questi paesaggi umbratili, connotati da un certo piglio descrittivo e da una tavolozza basata quasi completamente sui toni bruni e marroni, ad eccezione di piccoli fazzoletti di tenue azzurro cielo, vedono riaffiorare da nebbiose campiture nere le architetture, che da evanescenti si fanno via via più solide.

Successivamente, questo fuoco largo sulle vedute finirà in secondo piano, verso rappresentazioni più strette, ove la porzione dei luoghi raffigurati si riduce a poche strutture e mostrano tenute pittoriche molto diverse. Ciononostante, anche dopo ricompaiono paesaggi dalla vasta visuale, come il quadro Malta, dalla cromia chiarificata, giocata tra il rapporto tra verdi, gialli e grigi, raffigurante un’urbanistica semplificata e quasi privata della sua volumetria, come una massa compatta, in un dialogo tra pieni e vuoti. Inoltre, emblematici sono due paesaggi piuttosto tardi con vedute di Bologna, tra cui Le torri di Bologna, dove alla pennellata aneddotica e calligrafica delle prime opere se ne sostituisce una più rapida e gestuale, che però non rinuncia a descrivere e delineare lo skyline.

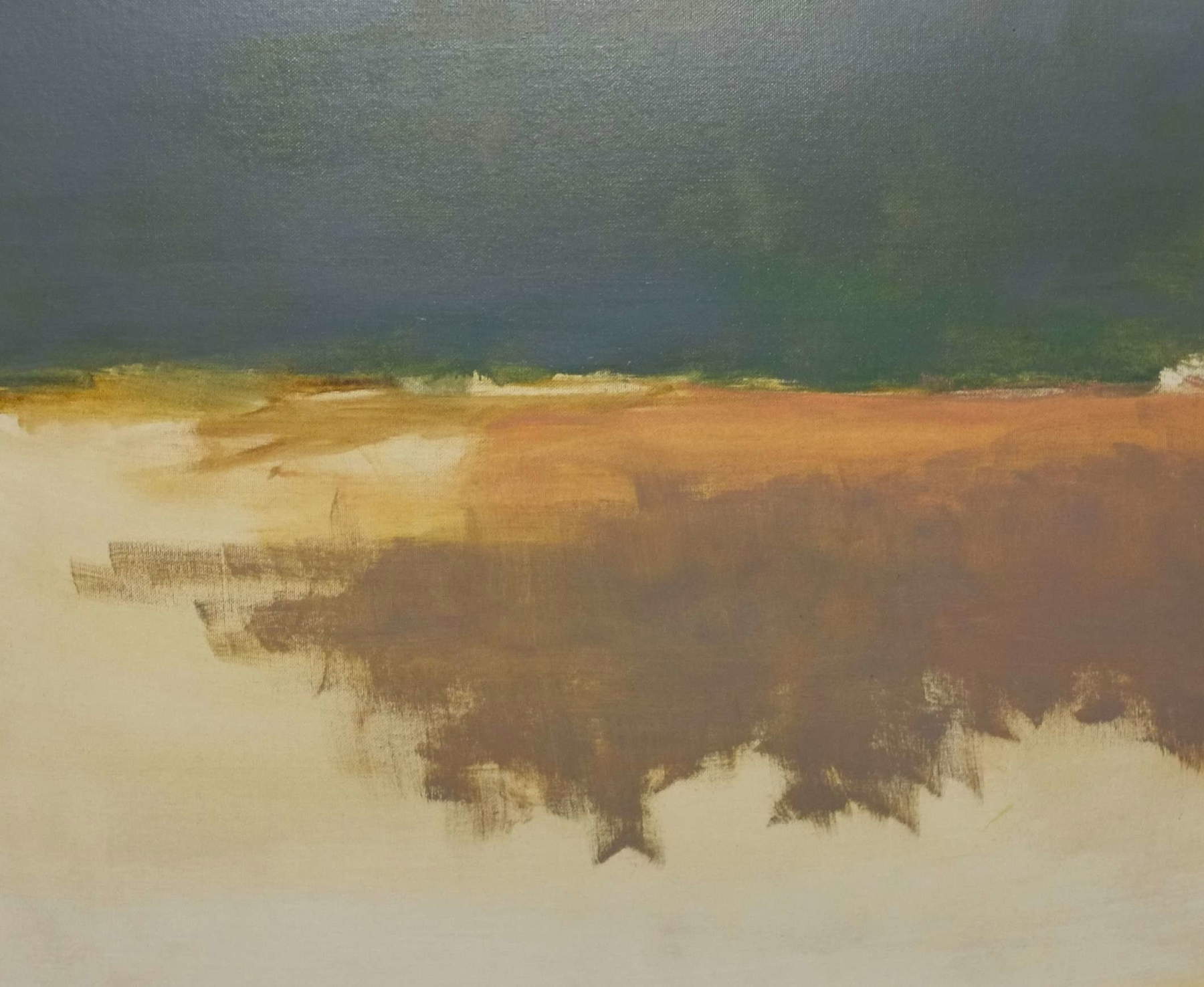

Grande interesse a mio avviso è costituito anche da un cospicuo numero di opere nelle quali è la natura e non più l’opera dell’uomo ad essere il soggetto privilegiato, come Il fiume Amstel verso Oudekerk, Lago di Massaciuccoli e Dune dell’isola di Texel. Si tratta di brani dove la definizione dello spazio è ben più smorzata, spesso in oggetto sono vedute fluviali o lacustri, in cui Brizzi sembra porre interesse anche al dato metereologico, ma forse con il sol fine di esprimere qualità invisibili della natura. Sono vedute nubifere o caliginose, ad olio magro e di pittura quasi esangue, che evocano atmosfere di temperie romantica, richiamando in qualche misura alcune opere di Turner.

Frutto di questo impressionismo drammatico sono luoghi muti e profondi, pervasi da un silenzio assordante, qui la forza risiede in un senso di apparente lontananza e distacco che esprimono una contemplazione emotiva del reale. Tra questi piace citare il dipinto Le Apuane viste dalla Versilia, quadro di cui conosciamo la fotografia originale da cui è tratto. Quest’ultima mostra un doppio registro, il profilo delle montagne che sovrasta un aggregato industriale, ma il pennello del Brizzi restituisce unicamente l’orografia intricata ed evocata attraverso drammatiche macchie di colore sfrangiate e bizzose.

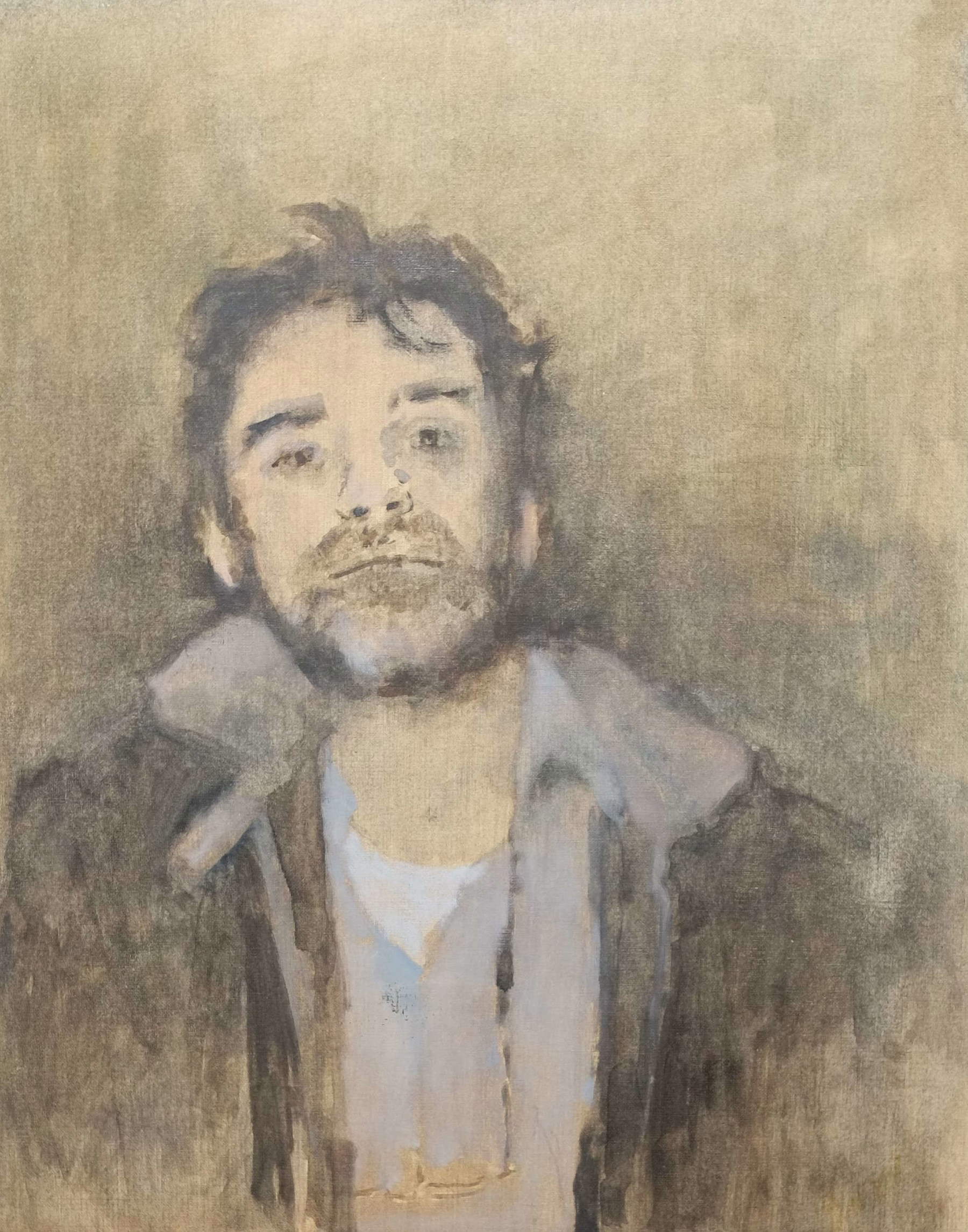

Voglio poi soffermarmi su un gruppo di opere diametralmente opposte, dall’inquadratura asserragliata attorno a pochi elementi, Case rurali dell’Autan, Bologna vista da casa, Canal Grande e Fattoria a Parma. Sono dipinti caratterizzati da un interesse quasi totalizzato da visioni antropiche e strade, edifici e casolari ne diventano i protagonisti; sono strutture compositive di imponenti impianti essenziali nei volumi e nelle masse rasserenate. In queste opere dove la policromia diviene solo un mero ricordo, larghe porzioni di supporto grezzo vengono lasciate vuote, mentre a pochi calibratissimi tratti è demandata la figurazione di orizzonti semplificati. Talvolta convergono corpi autonomi e conclusi che si innestano su profili accennati, in una metodologia costruttiva fondata sull’economicità di segni e su una sintesi quasi estrema. Si generano così scene che trattengono la memoria di luoghi, lontanissimi e vicinissimi nel tempo, paesi dalla durata infinita, dall’alta intensità meditativa, epurata qui da ogni emozione, ma tendente altresì alla ricerca di un perfetto equilibrio pittorico e compositivo.

Infine, passiamo in analisi quello che per me costituisce l’acme della produzione del Brizzi, l’apice che forse sarebbe stato perfino superato se la malattia non avesse posto fine alla sua vita. Sono opere costruite come una melodia, attraverso incastri di tasselli di colori limpidi e rischiarati, talvolta più materici e altre volte più liquefatti, con cui si dà corpo agli edifici privati di ogni morfologia e posti su una superficie piana. Questo tentativo di stabilire un contatto visibile attraverso la potenza evocativa dei mezzi astratti, la concatenazione studiatissima di figure basilari quasi come una partitura musicale tenendo presente il peso difforme di ogni colore, come si vede nel dipinto Dallo studio (quartiere Lame), tende a una vicinanza, sebbene più trattenuta nella cromia, con le tessiture uscite dal pennello di Nicolas De Staël. Questa ricerca sembra trovare un punto di incontro con la produzione presentata precedentemente, quella a supporto libero, nell’ opera Paesaggio (Gaione). Sulla tela per la totalità quasi libera irrompono campiture informi ma dai calibrati valori tonali. Essa rappresenta il paesaggio giunto al limite della propria forma, in una fisionomia sempre più interiore, tanto da diventare fatto viscerale.

Questa certo non breve ma inesausta trattazione dell’opera di Remo Brizzi ha certamente delle colpe, da un lato l’arbitrarietà con la quale si è voluto, ma soprattutto per fini narrativi ed esplicativi, trovare dei nuclei stilistici in un artista tanto abile a coniugare senza imbarazzo istanze così diverse; dall’altro, l’aver sciaguratamente omesso ogni riferimento alle altre sperimentazioni del pittore nel campo della natura morta e della ritrattistica, nella quale raggiunse pure esiti ragguardevoli, come testimoniano alcuni potenti autoritratti che ci ha lasciato.

Questa scelta è da rintracciarsi nel fatto che mi è parso di vedere nella sua ricerca tesa a declinare l’identità del paesaggio in pittura un felice incontro fra la meditazione sul passato e i problemi dell’arte contemporanea. Per questo e per molti altri motivi, che non abbiamo qui più tempo né spazio per affrontare, credo con forza che l’esperienza artistica di Remo Brizzi debba essere necessariamente recuperata.

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio. Cresciuto giornalisticamente dentro Finestre sull'Arte, nel 2025 ha vinto il Premio Margutta54 come miglior giornalista d'arte under 40 in Italia.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.