Ognuno di noi ha la ferma convinzione di non far parte della massa, di staccarsi dai qualunquismi e dagli usi comuni che una società massificata ha imposto: è anche con queste intenzioni che partiamo per le vacanze, certi che noi ritaglieremo degli itinerari anticonformisti e non abusati dal turismo. Solo che poi finiamo per tradire ogni proposito, figli di una cultura mainstream che abbiamo assorbito attraverso la tv, il cinema e i social. Trovandoci a Londra non possiamo esimerci dal visitare luoghi divenuti celebri nel corso del tempo per varie ragioni ma che, in un mondo globalizzato, hanno perso parte del loro fascino, riproponendo atmosfere, negozi e attrazioni che ritroviamo non dissimili in molte altre città: è il caso, per esempio, di Carnaby Street o di Camden Town. Altro caso è Piccadilly Circus, la celebre piazza che si trova su un’importante arteria londinese e che, oltre che per una certa vivacità, è nota per i suoi cartelli pubblicitari al neon e lcd. Queste insegne luminose sono presenti, ovviamente coinvolgendo altre tecnologie, sin dai primissimi decenni del XX secolo, e a lungo dovevano essere vissute come segni di grande modernità, simbolo distintivo della metropoli londinese, ma oggi non sono che la normalità in qualsiasi grande o media città. Tuttavia, ad appena poche centinaia di metri dal famosissimo incrocio preso d’assalto da torme di turisti, si trova un luogo che mantiene inalterato il proprio charme, frutto di un prestigio che assomma secoli, capace di porsi come una “via di mezzo tra tradizione e innovazione”, per usare le parole dello stesso Winston Churchill. Questo posto è la Royal Academy of Arts di Londra, che trova la sua sede nella splendida Burlington House, ed è una meta che l’appassionato d’arte non deve lasciarsi fuggire nella sua visita nella capitale inglese.

La Royal Academy of Arts è un’istituzione e accademia d’arte tra le più celebri e prestigiose al mondo, un luogo che riveste un ruolo fondamentale nella geografia dell’arte europea. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, periodo in cui la mancanza di una grande organizzazione per la formazione degli artisti si fece sempre più pressante. Fino a quel momento avevano infatti operato alcune piccole accademie private, niente di paragonabile alle grandi e antiche istituzioni già presenti da secoli in Italia e in altre nazioni d’Europa. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, nel 1768 l’architetto sir William Chambers presentò al re Giorgio III una petizione, firmata da trentasei artisti, che caldeggiava la necessità di aprire una società per promuovere le arti, capace di fungere da scuola, ma anche in grado di organizzare mostre e di indirizzare il gusto del pubblico. Il re accettò la proposta, fondando l’Accademia con un atto personale e garantendo un sostegno economico. Il grande pittore inglese Joshua Reynolds ne fu nominato primo presidente, mentre tra i membri fondatori compaiono personalità di grande rilievo come Thomas Gainsborough, Angelica Kauffman, William Chambers, Benjamin West e molti altri. Così iniziò la storia della Royal Academy of Arts, affiancata dalle Royal Academy Schools e celebre per le sue famose mostre, oggi note come Summer Exhibitions.

Il problema della sede invece era ancora ben lontano da avere una risoluzione: inizialmente la nuova istituzione affittò alcuni angusti spazi a Pall Mall, dal 1780 invece trovò ospitalità nel sontuoso edificio pubblico, la nuova Somerset House, costruito da Chambers, a quell’epoca tesoriere della Royal Academy, per ospitare alcuni uffici statali.

Ma il pellegrinaggio non era giunto a termine, e nel 1837 trovò temporanea locazione negli ambienti della nuova sede, e attuale, della National Gallery a Trafalgar Square, edificio anch’esso costruito da un accademico, William Wilkins. Infine, in occasione dei cento anni della sua fondazione, l’istituzione britannica si trasferì nella Burlington House a Piccadilly, un tempo residenza privata dei conti di Burlington ma poi divenuta proprietà dello Stato, e qui ancora oggi si trova nell’edificio principale che compone il complesso, per il restante occupato da altre accademie, tra le quali la Geological Society of London, la Linnean Society, la Royal Astronomical Society, la Society of Antiquaries e la Royal Society of Chemistry.

Nella sua plurisecolare storia ha visto tra i suoi accademici alcuni dei più grandi nomi dell’arte britannica e non solo, praticamente impossibili citarli tutti, ma basti come esempio la seguente lista: Heinrich Füssli, Thomas Lawrence, John Soane, J. M. W. Turner, John Constable, John Everett Millais, Eduardo Paolozzi, David Hockney, Joe Tilson, Jenny Saville, Tracey Emin, Gilbert & George, Anish Kapoor. Inoltre, è stata promotrice e coinvolta in numerose imprese artistiche, destinate a segnare la storia dell’arte, tra cui non poco rilievo hanno avuto le mostre.

Le annuali mostre o Summer Exhibitions sono forse l’iniziativa più identitaria della RA, e vengono organizzate fin dal 1769: sono considerate le più longeve tra le mostre d’arte al mondo ininterrottamente allestite. Può tentare di partecipare chiunque, salvo poi essere selezionato, e ogni anno vi espongono oltre mille artisti, tra emergenti e affermati. Oggi è aperta a qualsiasi medium, ma non ha perso il tipico allestimento ad incrostazione, che presenta le opere una accanto all’altra in una sorta di horror vacui. Ma molte altre sono state le mostre della Royal Academy che hanno fatto scuola, come quelle dedicate agli Old Masters, che ebbero il merito di diffondere il gusto per i Primitivi, o la Mostra d’arte italiana del 1930, che portò a Londra, non senza rischi, incredibili capolavori italiani come la Nascita di Venere di Botticelli o il David di Donatello e che fu fortemente caldeggiata da Mussolini per scopi propagandistici.

In tempi più vicini a noi fu estremamente significativa e alimentò anche molte polemiche la mostra Sensation del 1997 che, allestita grazie alle opere della collezione di Charles Saatchi, fece conoscere gli Young British Artists, come Damien Hirst con il suo celebre squalo, la tenda di Tracey Emin, e l’autoritratto fatto con il suo stesso sangue di Marc Quinn. Oggi, le occasioni espositive sono notevolmente aumentate, e la Royal Academy prevede un ricco programma di mostre, dedicate a nomi celebri ed altri meno noti. Ancora quella peculiarità che evidenziava Churchill, di porsi tra tradizione e innovazione, è forse una delle caratteristiche più preponderanti della Royal Academy e uno dei motivi per il quale, benché meno menzionata nelle rotte turistiche, una visita alla Burlington House non lascerà delusi.

Il sontuoso edificio, le cui origini sono ascrivibili al XVII secolo, è stato più volte rimaneggiato, passando da un’architettura barocca a una di gusto neo-palladiano, scandita da colonne e paraste, e da nicchie che ospitano statue di eruditi e di artisti, mentre nel cortile troneggia una statua di Reynolds. Anche gli interni sono fastosi e impreziositi da dipinti di Kauffman, West ma anche di Sebastiano Ricci.

Gli antichi e austeri ambienti sono oggi invece briosi e accattivanti, grazie in particolare a un importante restauro operato in occasione dei 250 anni dalla sua fondazione e orchestrato dal celebre architetto David Chipperfield, anch’esso accademico. Al suo interno si trovano uno shop, caffè e ristoranti, un auditorium a gradoni e ovviamente gli spazi delle mostre.

L’ingresso alla Burlington House è libero e gratuito come la visione di alcuni allestimenti sparsi lungo la struttura, dove vengono ciclicamente esposte opere dei membri che sono anche in vendita o dei giovani studenti che frequentano l’Accademia; invece, le esposizioni temporanee hanno prezzi non indifferenti.

Fortunatamente rimane gratuita anche la visita alla collezione della Royal Academy. Si tratta di una raccolta che conta decine e decine di migliaia di opere: donazioni dei membri, gessi in calco utilizzati in passato per lo studio, e altre opere antiche, lasciti o acquisti finalizzati sempre alla formazione degli studenti. La collezione ha una fisionomia particolare, poiché le opere non sono state selezionate da collezionisti o da curatori, ma dagli artisti stessi che spesso le scelgono perché rappresentative della loro pratica o ne mostrano alcuni stati esecutivi come bozzetti e schizzi.

Questa sterminata collezione viene esposta a rotazione in alcuni piccoli allestimenti dalla durata lunga, ma temporanea, anche se alcuni highlights godono più fortuna di altri. Le opere sono raccolte in piccole mostre tematiche, che spaziano dall’architettura al design, ma forse le più significative si trovano nella Collection Gallery, uno spazio contenuto nella metratura ma molto curato. Organizzata in piccoli focus, l’esposizione mette insieme opere del passato e contemporanee.

Il centro della piccola galleria è occupato da opere che rimandano a tre dei più importanti protagonisti dell’arte di tutti i tempi, maestri su cui gli accademici si formarono per secoli, ovvero Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Due monumentali copie di celebri opere dei primi due si fronteggiano in un dialogo magniloquente. Significativa è la riproduzione dall’Ultima Cena di Leonardo dipinta per il refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. A lungo gli studiosi si sono interrogati sulla paternità della copia, facendo i nomi di Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio e di Marco d’Oggiono, artisti che furono allievi a Milano dell’artista toscano. In tempi più recenti si è inoltre ipotizzato che Giampietrino abbia iniziato il dipinto, che poi sarebbe stato concluso dal Boltraffio. L’opera, datata intorno al 1515-1520, presenta quasi le stesse dimensioni dell’originale, nonostante se ne discosti poiché manca tutta la rappresentazione della parte superiore, probabilmente tagliata per adattarla a qualche collocazione: infatti, nell’originale Leonardo dipinse la volta della stanza, trasformandola in una scatola prospettica. Tuttavia, mostra alcuni dettagli oggi non più visibili nel capolavoro leonardesco, come la saliera rovesciata dal braccio destro di Giuda e i piedi di Cristo andati perduti con l’apertura di una nuova porta nel refettorio del convento.

La grande copia rimase per qualche tempo nelle mani di un privato, fino a quando al termine del XVI secolo fu acquistata dalla Certosa di Pavia, dove rimase fino al 1793, quando in seguito alla soppressione degli ordini religiosi fu prima esposta all’Accademia di Brera e poi nel 1817 portata a Londra per essere venduta. Infine, il dipinto, come ricordava Füssli, fu “salvato da un pellegrinaggio casuale dal coraggio e dalla vigilanza del nostro Presidente che all’epoca era sir Thomas Lawrence”.

Fronteggia l’Ultima Cena un trittico di opere di James Thornhill, copie dai cartoni che Raffaello realizzò su richiesta di papa Leone X per essere tradotti in dieci arazzi per la Cappella Sistina, oggi conservati nei musei Vaticani. Re Carlo I volle acquistare sette dei dieci cartoni originali, che divennero ben presto modelli emblematici dello stile classico su cui si formarono generazioni di pittori. Ma il vero capolavoro della collezione è il Tondo Taddei, un bassorilievo marmoreo realizzato tra il 1504 e il 1506 da Michelangelo, raffigurante la Madonna con Bambino e san Giovannino. L’opera, realizzata per la devozione privata del ricco commerciante Taddeo Taddei, non fu mai ultimata, aggiungendosi alla lunga lista dei “non finiti” michelangioleschi. Si è a lungo dibattuto sulla corretta lettura di questa opera, dove il Battista, denotato dall’attributo della ciotola battesimale, presenta a Gesù un cardellino, simbolo della Passione. Per alcuni studiosi il Messia è ritratto nell’atto di ritirarsi impaurito per trovare conforto nelle braccia della madre, mentre altri hanno proposto che sia semplicemente una posa giocosa. Quello che certo è il grande dinamismo della composizione. Si è fatta avanti poi l’ipotesi dell’influenza dello sfumato leonardesco, ravvisabile nei contorni non levigati, suggestionata dalla condotta non finita dell’opera. Il bassorilievo, unica opera dell’artista presente in una collezione inglese, fu fin da subito osannato dagli britannici, e Constable la definì “una delle più belle opere d’arte esistenti”.

Numerose altre opere evidenziano il loro valore didattico, come i calchi del Laocoonte e del Torso del Belvedere, un “frammento deturpato e frantumato” che però secondo Reynolds mostrava le “tracce di un genio superlativo”. Così, schizzi e studi di Thomas Lawrence mostrano gli studi compiuti su Raffaello e Michelangelo, in particolare per la caratterizzazione dell’angelo ribelle nell’opera Satana convoca le sue legioni, esposta alla mostra annuale della Royal Academy. E ancora numerosi altri bozzetti, disegni, tavolozze e pigmenti mostrano fasi procedurali del mestiere artistico di Reynolds, Constable, Millais e molti altri.

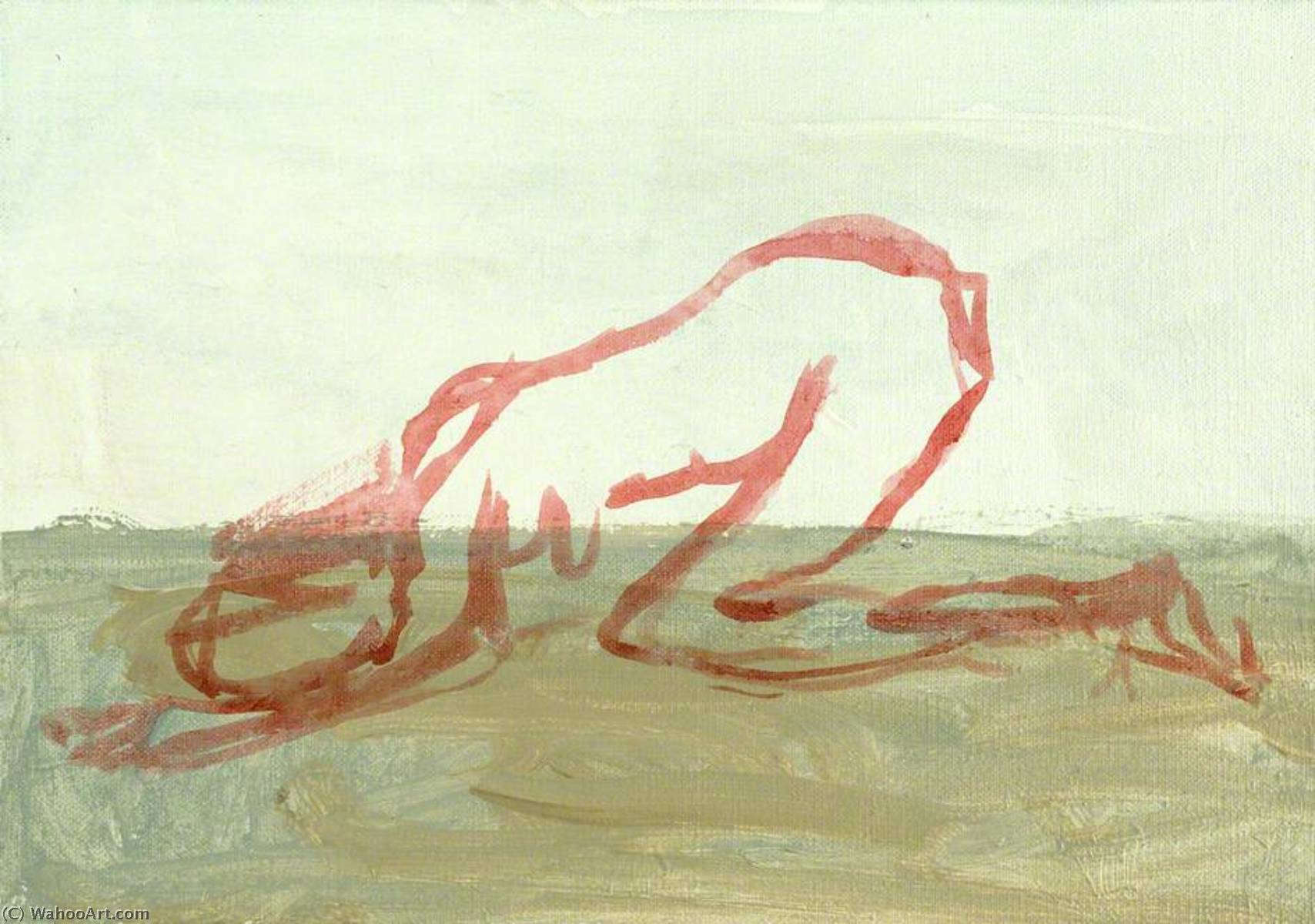

Al momento la collezione espone anche opere di contemporanei, come Trying to Find You 1, un piccolo dipinto di Tracey Emin, artista britannica che per alcuni anni ha anche insegnato disegno alla Royal Academy. Qui, una silhouette tracciata di rosso mostra la figura evanescente di una donna in posizione prona, in un’ambigua commistione tra una preghiera, un segno di sottomissione e un riferimento al sesso.

Ancora numerose sono le opere esposte, in un’alternanza tra grandi nomi e altri forse meno celebri, ma che ancora una volta denotano quella posizione della Royal Academy of Arts in bilico tra una consolidata tradizione e le aperture verso le novità. Per questo, la Burlington House è un’attrazione che non deve mancare nell’itinerario di viaggio a Londra di qualsiasi appassionato dell’arte.

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio. Cresciuto giornalisticamente dentro Finestre sull'Arte, nel 2025 ha vinto il Premio Margutta54 come miglior giornalista d'arte under 40 in Italia.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.