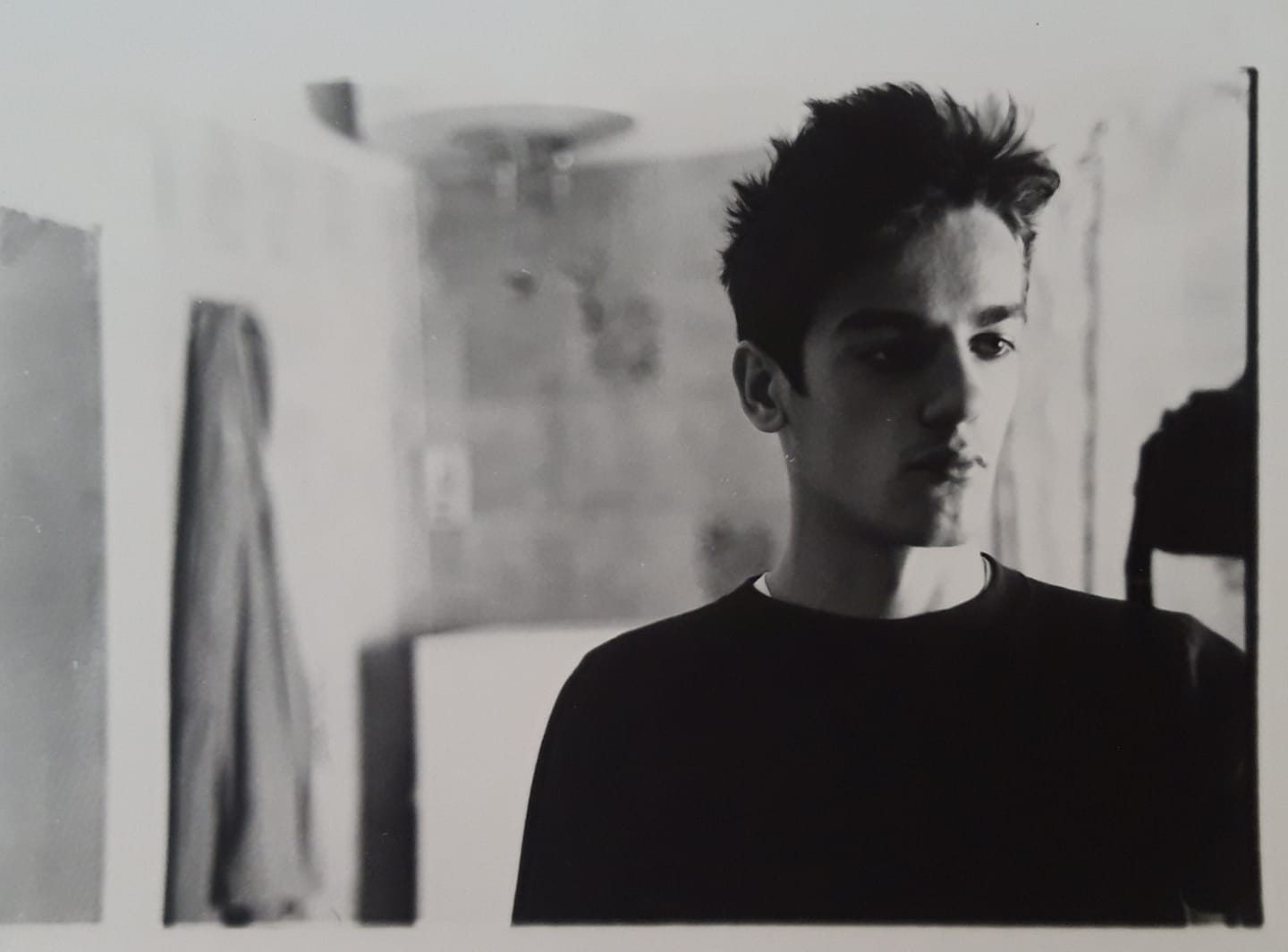

Pittura come narrazione ma anche come intimità, espressione diretta e al contempo introspezione. La ricerca di Gianluca Sgherri è una delle più raffinate della scena italiana contemporanea. Nato a Fucecchio nel 1962, Sgherri, dopo avere frequentato il liceo artistico a Firenze, si è diplomato in Pittura nel 1986 all’Accademia di Belle Arti di Firenze sotto la guida di Fernando Farulli. A seguito di alcune esperienze grafiche e musicali inizia la carriera artistica con la Galleria Marsilio Margiacchi di Arezzo, presentando la sua prima mostra personale nel 1990. Assieme agli artisti Federico Fusi, Luca Pancrazzi e Andrea Santarlasci e alla critica d’Arte Maria Luisa Frisa danno vita a numerose mostre in Toscana e in altre parti d’Italia. Negli anni ha lavorato con lo Studio d’Arte Cannaviello, dov’è stato protagonista di diverse mostre collettive con Marco Cingolani, Daniele Galliano e Pierluigi Pusole (e dove ha tenuto varie personali), e ha lavorato anche con le Gallerie In Arco di Torino, all’Associazione Culturale l’Attico di Fabio Sargentini a Roma, alla Galleria No Code di Lucio Dalla a Bologna. Sgherri conta anche una partecipazione alla Quadriennale di Roma oltre a diverse partecipazioni a mostre in musei in Italia e all’estero. Alcune sue opere si trovano in collezione pubbliche come quelle della Gamec di Bergamo e quella della Camera dei deputati a Montecitorio a Roma. Attualmente vive e lavora a Santa Croce sull’Arno (Pisa). In questa conversazione con Gabriele Landi, Gianluca Sgherri racconta il suo percorso artistico.

GL. Bruno Munari era solito dire: “Un bambino creativo è un bambino felice!” Le esperienze che hai fatto nella tua infanzia hanno avuto una qualche ripercussione sul tuo lavoro d’artista?

GS. Sì, ma non saprei se hanno influito di più le esperienze positive o negative. In prima elementare il maestro mi legava la mano sinistra per farmi scrivere con la destra. Dal lunedì al venerdì ero l’ultimo della classe, invece il sabato nelle ore di disegno ricevevo i complimenti, le bambine mi giravano intorno e potevo sedermi in prima fila. Sono cresciuto col mito di Leonardo e Raffaello. Copiavo i loro ritratti dai volumi delle regioni, ero attratto dai marchi di fabbrica che portavano i loro nomi sulle scatole di matite, album e libri. Seguivo appassionatamente gli sceneggiati in TV, li imitavo e ci giocavo. Ero anche io un bambino creativo, ma soprattutto sognatore; quindi la mia felicità profumava di una beata solitudine. Spesso e volentieri mi “assentavo” in classe, in famiglia o con gli amici. Sentivo un bisogno irresistibile di estraniarmi, per questo sembravo un ragazzino un po’ strano Tutto si ripercuote nel lavoro di un’artista, nel bene e nel male. L’arte mi è stata d’aiuto e motivo di rivalsa, ma anche un modo per continuare a sognare...

I tuoi “super eroi” Leonardo e Raffaello hanno continuato ad accompagnarti anche dopo le scuole elementari?

Ho un rapporto speciale con Leonardo, però l’emozione che provavo da bambino, quel sentimento di vicinanza e immedesimazione, naturalmente non c’è più.

Hai frequentato il Liceo Artistico? Chi erano i tuoi insegnanti e i tuoi compagni di studi?

La scelta del Liceo Artistico di Firenze fu tanto obbligata quanto desiderata. Dopo le scuole medie vissute in modo altrettanto non esaltante arrivare in una scuola d’Arte dove potevo esprimermi al meglio fu una sorta di liberazione. Nelle aule di classe conobbi Luca Pancrazzi e tra gli insegnanti vorrei citare i più noti, Giovanni Ragusa e soprattutto Renato Ranaldi. Quelli del liceo furono gli anni più belli. La mattina mi alzavo presto per prendere il treno, la sera prima preparavo con cura la valigetta degli attrezzi per dipingere e non vedevo l’ora che venisse giorno.

Dopo il Liceo hai frequentato l’Accademia sempre a Firenze. Mi sembra di capire dalla risposta precedente che dell’Accademia sei rimasto deluso.

Quello dell’Accademia fu un periodo sofferto e per certi aspetti complicato, per motivi familiari e personali, su tutti la morte di mio padre. Questo (e non solo questo) mi portò a trascurare gli studi e frequentare poco, dedicando sempre più tempo agli amici, al rock e al gruppo in cui suonavo. A parte questo l’Accademia di Firenze mi sembrò un ambiente un po’ triste, arretrato e chiuso. Non avendo alternative mi iscrissi al corso di pittura del professor Farulli, fratello del più noto Piero violinista e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole. Il professore portava sempre un cappello nero e un sciarpa al collo e appena entrava andava al giradischi a mettere la terza sinfonia di Brahms. Non ci furono grandi scambi tra di noi: io lo stimavo come persona e artista, lui mi dava buoni voti, senza rimproverarmi le assenze e i ritardi. In aula regnava una sorta di libertà disciplinata, c’era chi disegnava la modella, altri facevano i bohémien ritagliandosi un piccolo studio, altri ancora seguivano e imitavano il maestro. Io, come dicevo, andavo e tornavo, c’ero e non c’ero, e mi rendevo conto che quel senso di novità, di stupore e meraviglia che provavo al liceo era svanito. Erano finite le gite scolastiche, nessuno più correva dietro il professore sui selciati antichi di Pompei, nelle chiese e nei musei di Roma e Venezia o sui prati della Reggia di Caserta, nemmeno gli esami e le interrogazioni facevano paura adesso: tutto era programmato e concordato. Lo spirito di classe, di solidarietà e partecipazione lasciava il posto a individualismi, invidie e ambizioni personali. Tutti si sentivano artisti.

Durante gli anni dell’Accademia la tua ricerca artistica aveva già preso una direzione?

No, neanche dopo. Erano passati due anni dal diploma quando mi recai a Milano da Remo Salvadori. Aveva lo studio in via Tadino a quel tempo; da lì si vedeva anche lo studio di Mimmo Germanà. Gli portai le foto dei miei lavori e disse (più o meno): sei come un uccellino in una stanza che picchia dappertutto e non trova la via di uscita…

Nel frattempo continuavi l’attività di musicista che genere di musica facevate?

Premetto che non sono un musicista, suono appena la chitarra e faccio qualche nota sulla tastiera, ma ciò non mi impediva a quel tempo di comporre e scrivere canzoni… gli Ottanta erano gli anni del Punk e della New wave, due generi per certi aspetti “più facili” da suonare e alla portata di tutti, e questo favorì la nascita di tante band più o meno improvvisate. Senza grandi capacità tecniche e virtuosistiche bastava mettere insieme due accordi, tanta grinta e un briciolo di follia; così erano anche gli Alito Control, formazione Post-punk di cui facevo parte. Ci esibivamo alle feste de l’Unità, nei locali e discoteche alternative della zona. Ci ispiravamo ai gruppi britannici come i Joy Division, PIL e Cure. Incidemmo anche due pezzi in studio, che a risentirli non sono niente male.

Negli anni dopo l’accademia hai fatto degli esperimenti che si avvicinano all’Arte Povera: che lavori erano?

Molto bello e suggestivo era il letto di croci: una rete metallica ad una piazza trafitta da piccole croci di cera. Oppure le tre lettere di legno appoggiate per terra: la “d”, la “i” e la “o” (Dio). Il primo fu esposto nel 1990, nella mostra collettiva “Le celle” a Fucecchio e il secondo ripresentato trent’anni dopo al Palazzo delle Arti sempre a Fucecchio. Altri lavori sono andati distrutti per mancanza di spazio, mal conservati o dispersi. Ho ancora lo stampino della croce dove colavo la cera, alcune opere in vetro e marmo, due sculture bianche in legno e gesso. Come hai detto, mi ispiravo all’arte povera e concettuale, frequentavo gallerie e artisti che operavano in quella direzione e tutti i mesi compravo le riviste. Non mi astenni dal fare performance e lavori con le scritte, come ad esempio le “bestemmine” coi trasferibili.

Usando la metafora di Remo Salvadori, quando è che l’uccellino trova la finestra e riesce ad uscire dalla stanza?

Quando si accorge che ci troviamo in una grande gabbia, che possiamo volare dappertutto ma non esistono vie di uscita. Allora lui creò una gabbia più piccola, tutta per sé: si sedette al tavolo con un piccolo cavalletto e iniziò a dipingere…

Mi ricordo che qualche tempo fa mi hai mostrato un piccolo dipinto su tavola nella gamma cromatica dei blu, dipinto con brio, che recava una scritta rossa in corsivo. Se non ricordo male, la frase attraversava il dipinto in orizzontale ed era una frase poetica. Mostrandomelo mi hai detto che si trattava del primo dipinto in cui avevi introdotto una scritta. Mi ricordo anche di D I O alla mostra di Fucecchio. Da quello che mi hai detto prima direi che le lettere fanno parte da sempre del tuo universo: che cosa ti attira della dimensione della scrittura?

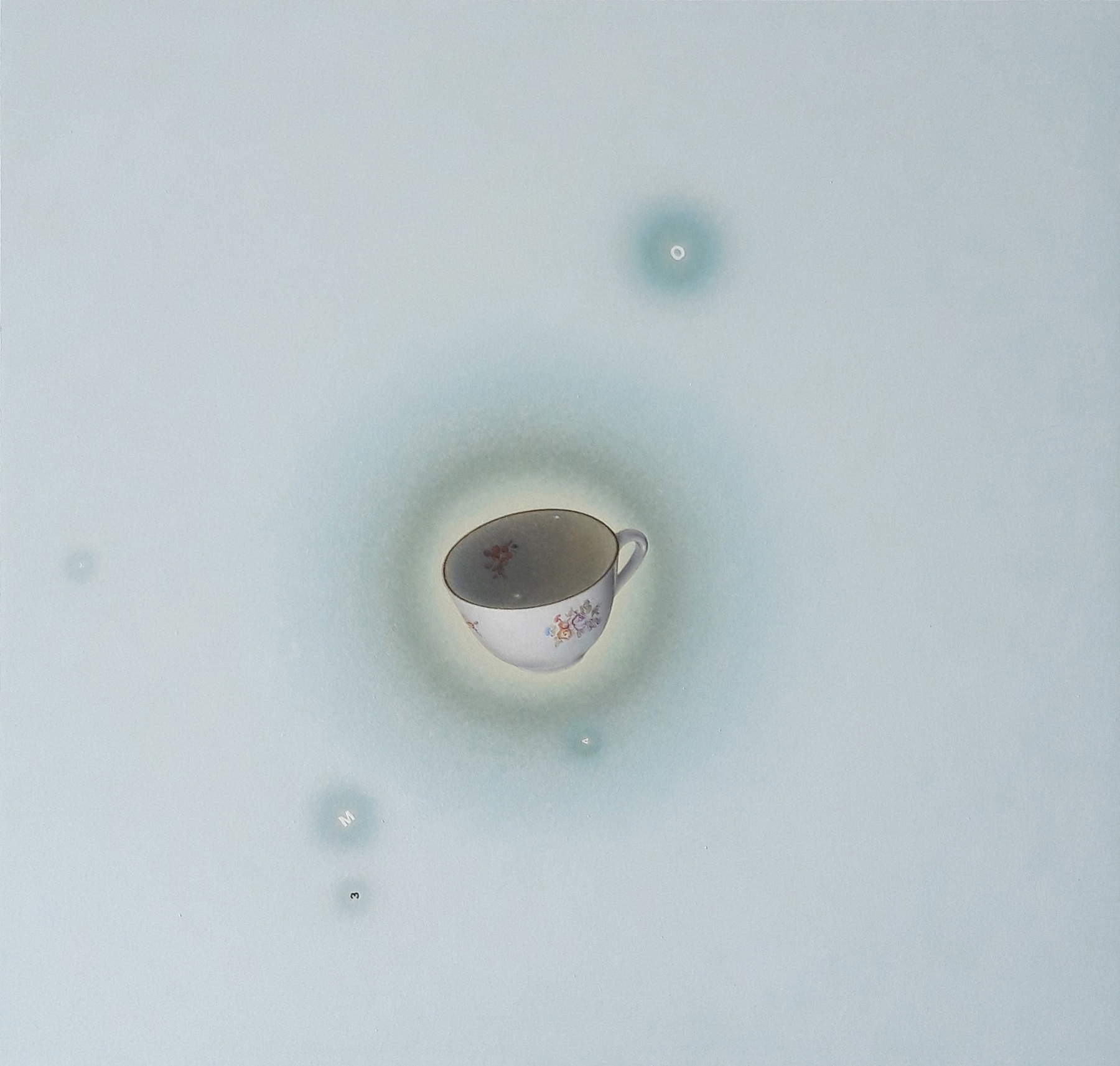

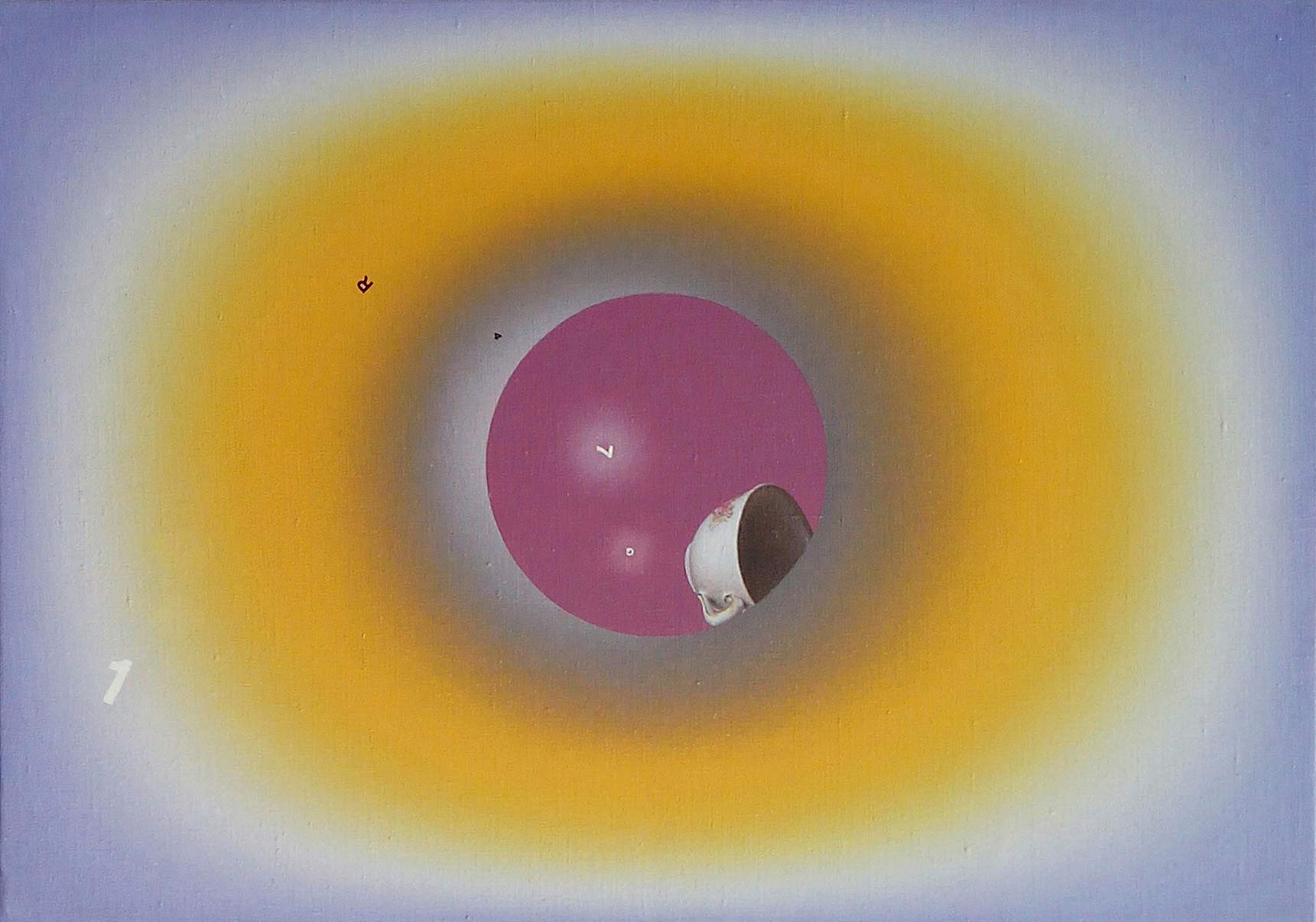

L’espressione diretta, esplicita, oggettiva. Quando ho iniziato tanti artisti utilizzavano frasi, scritte, titoli; però nella maggior parte dei casi, soprattutto in pittura, certe opere apparivano forzate e pretenziose, del tipo: “siccome non ci riesco con la pittura, mi aiuto con le parole”. Quando invece la forma scritta e alfabetica si fonde e diventa l’idea stessa, la cosa si fa bella e interessante. Nel mio caso se, vogliamo, le tre lettere della installazione “Dio” e le altrettante letterine che costellano paesaggi e tazzine, fanno parte e sono in funzione dell’opera. Il quadrettino con la frase “sfiorando ariosamente la cima della terra” è una dichiarazioni di intenti, un desiderio, un auspicio, che a rivederlo fa tenerezza. È uno dei primi quadri in assoluto: l’aspetto grezzo e primitivo può lasciare interdetto e indifferente l’osservatore, eppure contiene già tutte le potenzialità e caratteristiche del mio lavoro.

Fra le sbarre della piccola gabbia, tutta per te, dove hai cominciato a dipingere, che cosa vedevi?

Vedevo il piccolo giardino dove regnavano il pino, l’albicocco, il pero e il susino. In un angolo c’era la gomma e nel mezzo una poltrona. D’estate facevano ombra e davano i suoi frutti il pino, l’albicocco e il susino. Il perimetro del prato circondato dal muretto e la ringhiera, era uguale e combaciava col rettangolo del cielo. Lo studio disteso in lungo su quel terreno era sospeso tra l’uno e l’altro, tra terra e cielo. L’erba verde appena rasata lambiva i tronchi, i vasi e il cemento...

Quello che descrivi sembra un mondo perfetto dal perimetro ben definito, dove tutto è sotto controllo. Come si comporta la dimensione spazio temporale in questo luogo?

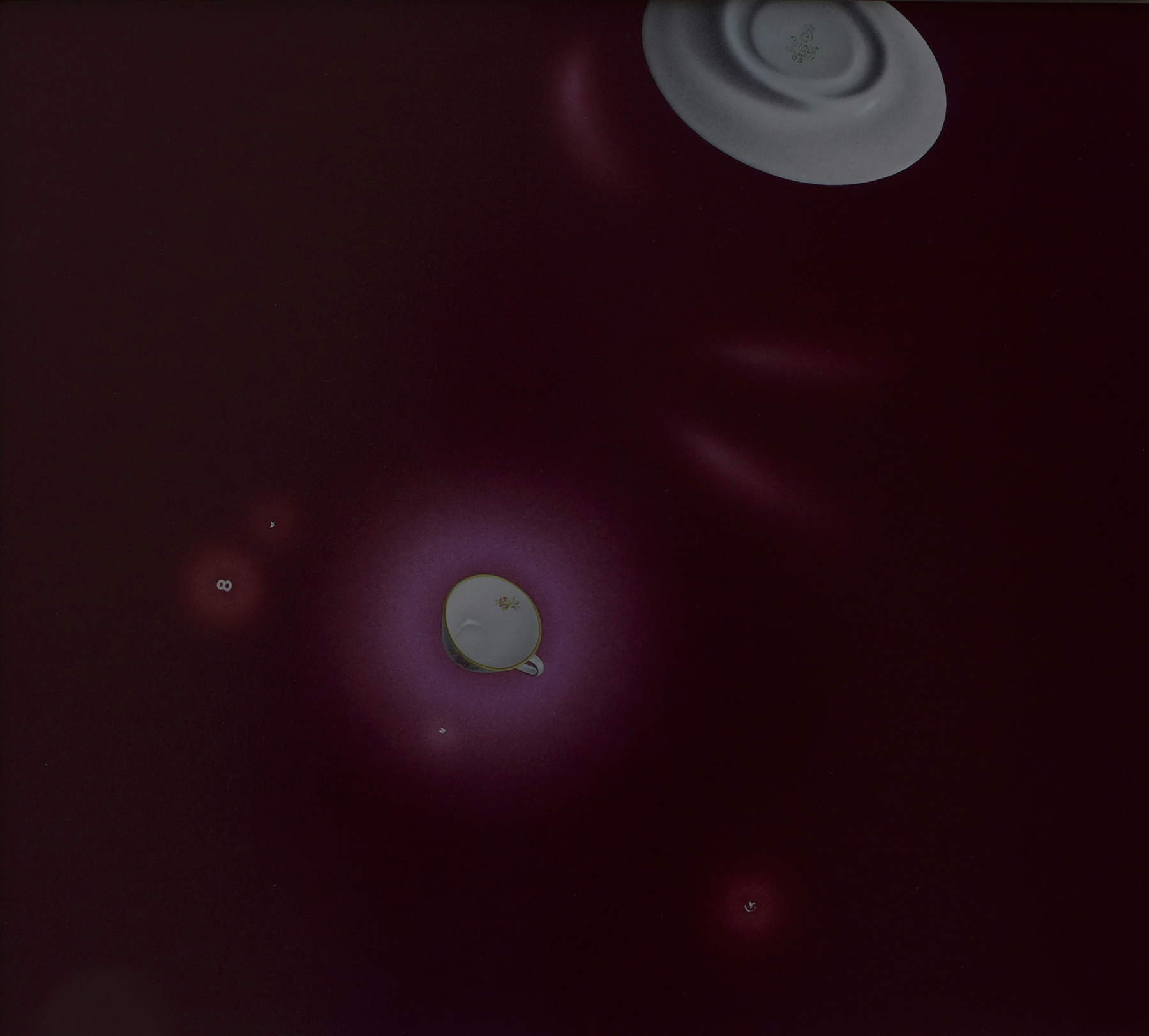

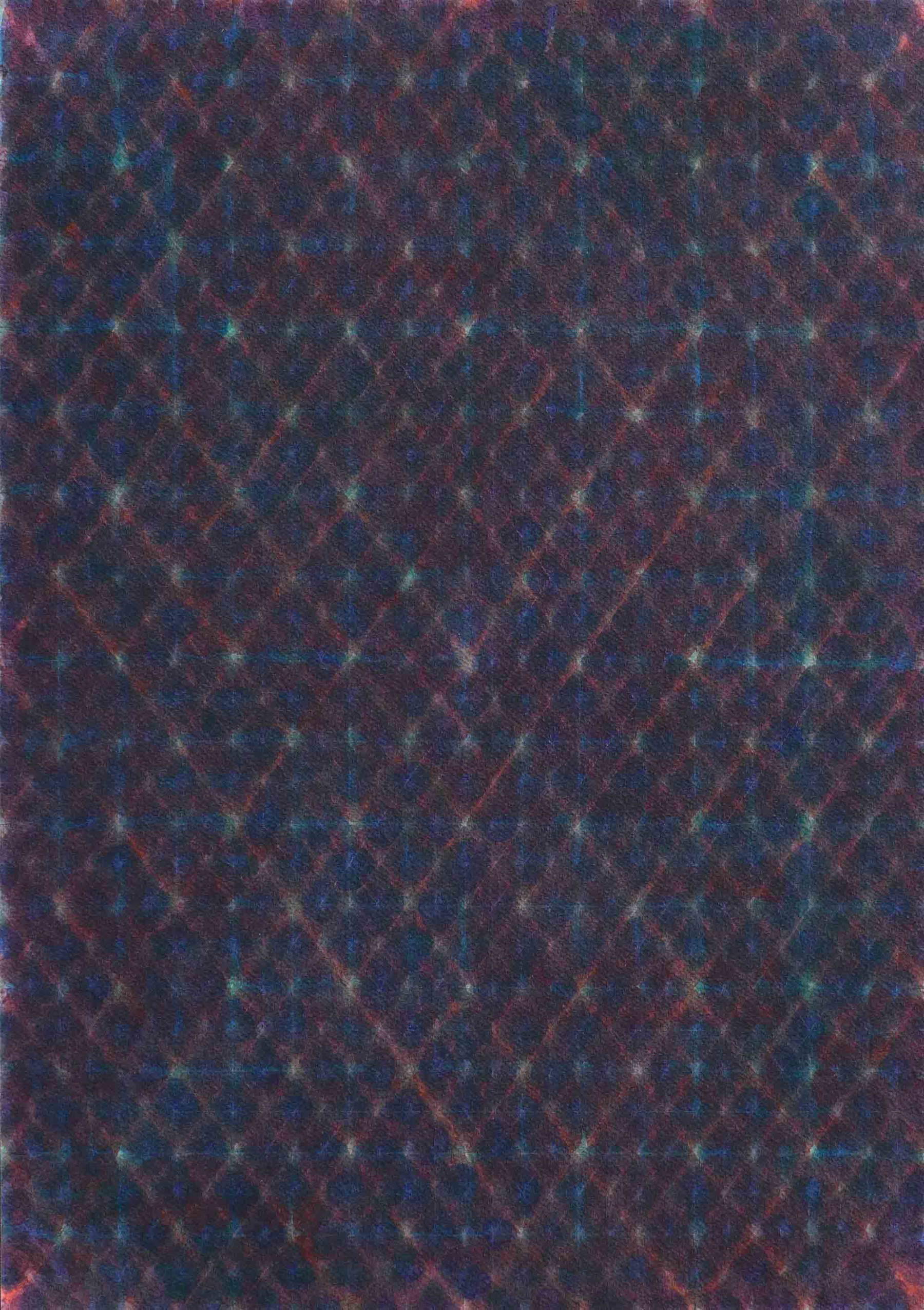

È una dimensione intima, circoscritta, ordinata, immobile, dove tutto è a portata di mano: le tazzine, il giardino, il laghetto, l’omino, la poltroncina…

Tutto quello che hai dipinto nei tuoi quadri dei primi anni Novanta lo hai visto in questo spazio?

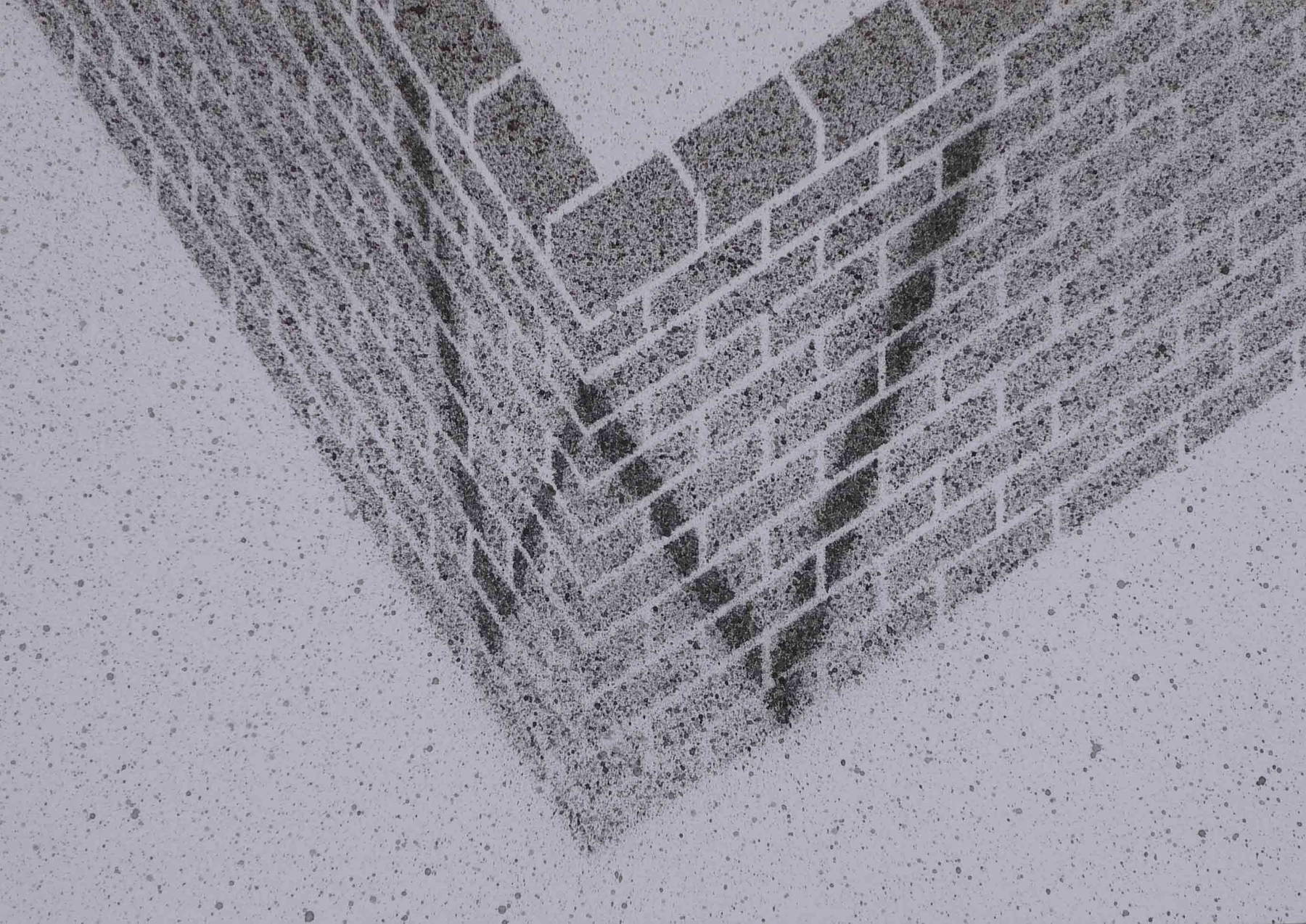

Sì, ma non solo. Quando iniziai a frequentare Milano ero attratto dalla città e dall’architettura, infatti nacquero i lavori degli incastri e delle assonometrie… che a loro volta rimandavano ai giochi delle costruzioni.

Maria Luisa Frisa, presentando il tuo lavoro nella tua prima personale, da Margiacchi, parla del tuo giardino e della tua casa come di luoghi per fantasticare: che ruolo hanno avuto in questo processo di fantasticheria la noia e l’ozio?

Mi hanno spinto a guardarmi intorno e a fantasticare, appunto. Alcuni quadri fondamentali sono derivati da questo stato d’animo, come ad esempio il giovane dormiente all’ombra del pino, i bambini arrampicati sugli alberi, o ancora il ragazzo che dorme all’interno di una grotta... La noia e l’ozio fanno parte della vita, non credo nell’impeto creativo e produttivo ventiquattro ore, nell’impegno costante ad ogni costo; la creazione artistica spesso è preceduta da periodi di insofferenza e apatia. L’arte non è solo mestiere, è anche riflessione, introspezione, sopperire alla mancanza di qualcosa. Da piccolo rimanevo spesso da solo, mio padre viaggiava col camion e anche mia madre doveva lavorare, così sopperivo con l’arte e l’immaginazione: anche così si può crescere e diventare artisti. Sappi: fai giocare e procura sempre divertimento al tuo bambino e non sarà mai un artista! E magari è anche meglio! [Ride]

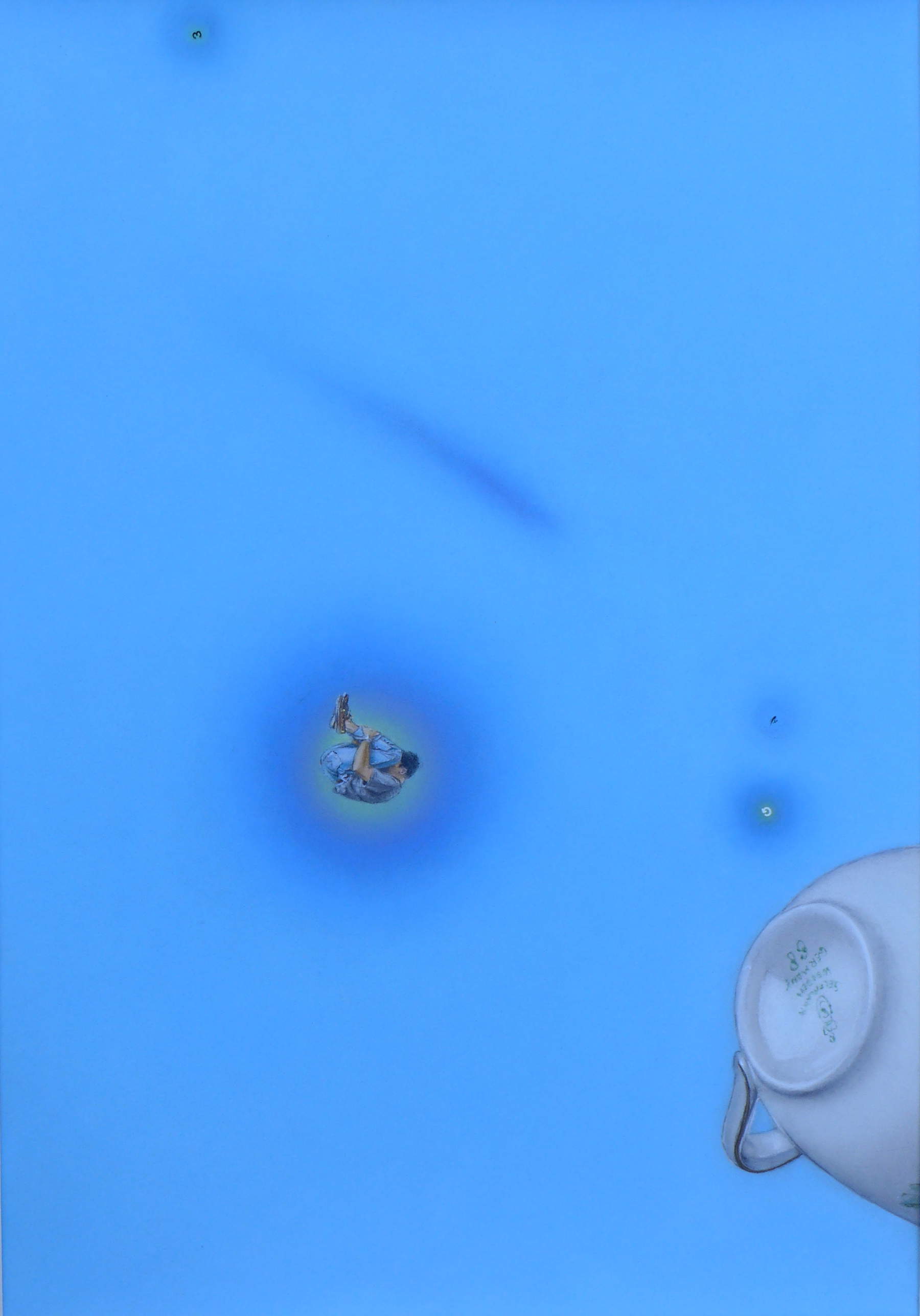

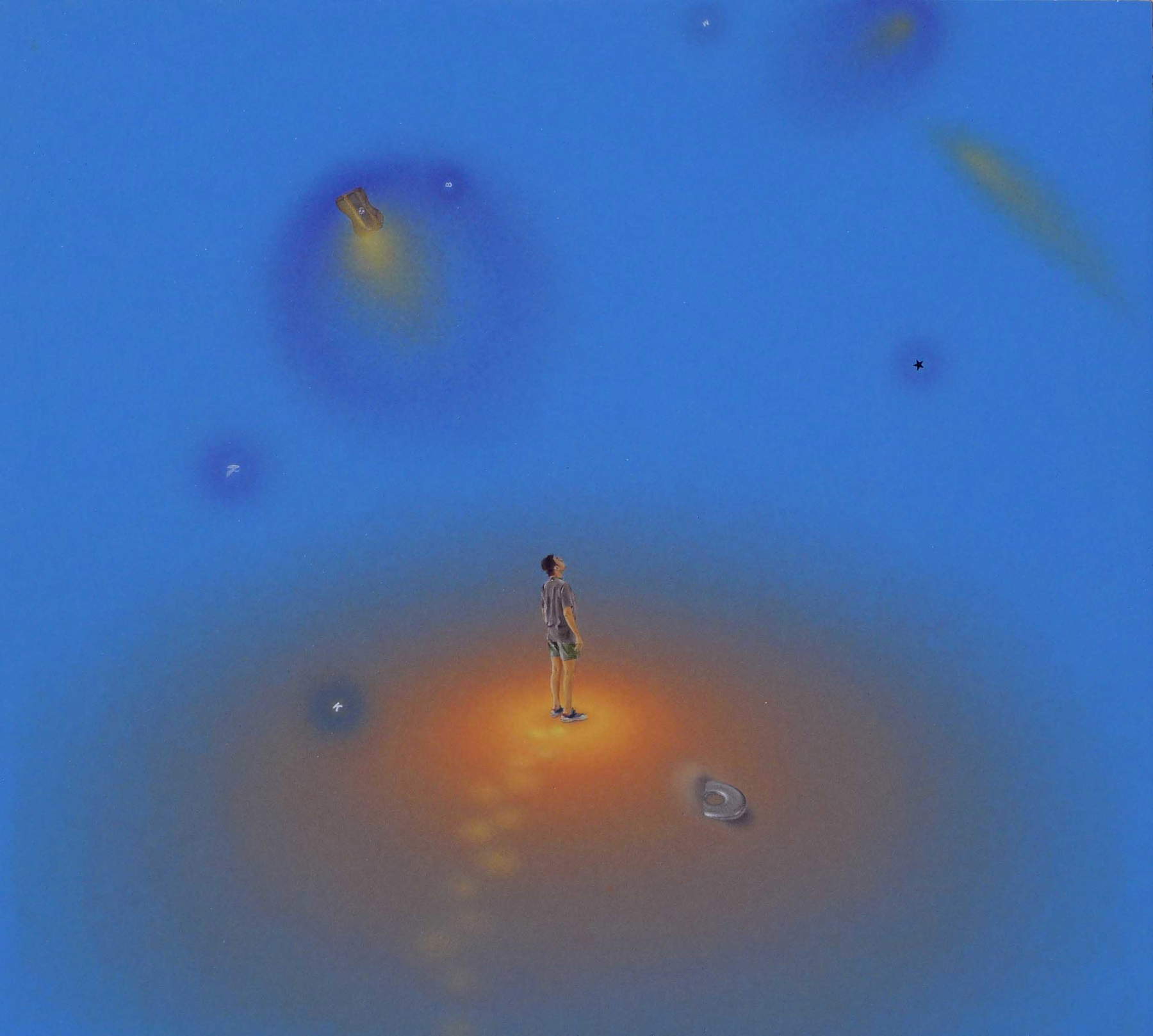

Già, hai ragione! In questo mondo di fantasticherie, di quelle che Bachelard definirebbe Rêverie, spesso l’atmosfera è notturna, vi è un solo personaggio che compie delle azioni semplici come camminare, dormire, arrampicarsi sugli alberi o agitare le acque di un lago o di un ruscello in cui magari galleggiano delle lettere luminose. Tutto questo sottintende un racconto, una forma di narrazione?

Le azioni semplici, normali, quotidiane che hai citato, se trasferite dalla realtà in pittura assumono un carattere mistico, di serenità e beatitudine, come i personaggi di un presepe. Ne ricordo alcuni in particolare: un pastore che se la dorme davanti alla capanna di Gesù, un altro più piccolo sdraiato sull’erba che assiste alla scena da lontano. Più che un racconto in forma di narrativa, il mio è uno stato d’animo.

Parallelamente cominciano ad apparire anche gli oggetti come i pennelli, le brocche, le famose tazzine… mi sembra che Ludovico Pratesi nella presentazione delle tua personale all’Attico di Fabio Sargentini parli di realismo magico: ti riconosci in questa definizione?

Non parlerei di realismo magico, almeno in senso storico. I miei riferimenti pittorici a quel tempo erano Salvo e Lorenzo Bonechi.

Esiste nel tuo lavoro in questi anni la volontà di inventare una tua personale iconografia?

Non proprio. Ero più intento a costruirmi un lessico, un vocabolario pittorico dal quale attingere ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero. Penso che la fase più poetica e narrativa alla quale ti riferisci è da considerare una parentesi (seppure importante) nel mio percorso: appartiene ad una “età dell’innocenza” che come tale non può durare a lungo e per sempre.

In questo periodo comincia anche l’attività espositiva in cui gioca un ruolo importante la figura di Maria Luisa Frisa. Puoi raccontare come sei entrato in contatto con lei?

Maria Luisa era il critico di riferimento per l’arte contemporanea in Toscana, leggevo i suoi articoli e le recensioni su Flash Art. Riuscii a fissarci un appuntamento, mi recai a casa sua in via dei Servi con alcuni quadri sotto braccio e da lì ebbe inizio una proficua e intensa collaborazione che dette vita ad alcune delle più importanti mostre e pubblicazioni di cataloghi. Maria Luisa aveva interagiva bene col mio lavoro: creava spazio e dava respiro alla scrittura...

In quegli anni ha anche inizio una intensa attività espositiva inizialmente in seno ad un gruppo di artisti che vede coinvolti oltre a te anche Andrea Santarlasci, Luca Pancrazzi e Federico Fusi, polarizzatosi intorno alla galleria di Marsilio Margiacchi ad Arezzo. Tra voi esisteva un dialogo, un comune sentire o questo incontro era il frutto di una fortunata contingenza?

Potevamo sembrare un gruppo affiatato, in realtà discutevamo e litigavamo spesso sul da farsi, come muoverci e dove andare, e Marsilio faceva non pochi sforzi per tenerci uniti. Detto questo penso che niente nasca a caso e se c’erano convergenze e affinità nei lavori e nelle idee lo vediamo adesso, a distanza di tempo, come spesso accade.

Come entrasti in contatto con Marsilio Margiacchi e quali furono gli episodi importanti che scandirono questa collaborazione?

Andammo io e Luca su indicazione di un amico; la galleria si trovava in pieno centro, dietro la chiesa di San Francesco, con i celebri affreschi di Piero della Francesca. A Marsilio piacquero molto i nostri lavori e fu così che Arezzo diventò la nostra seconda casa.

La collaborazione con Marsilio fu breve ma molto intensa: da lì si aprirono molte strade. Su Parola d’artista abbiamo già parlato del tuo incontro con Luciano Pistoi e della tua partecipazione a Volpaia. Quali altre vie si aprirono in quel momento?

Arrivarono molte richieste da alcune tra le più importanti gallerie d’Italia, ma siccome sono un tipo sentimentale, che si affeziona, lasciai perdere. Mi ricordo che una nota gallerista milanese si fece prestare la Ferrari da un suo collezionista per venirci a trovare e proporci una mia mostra personale. Rimasi sbalordito quando disse che guidava a duecento all’ora in autostrada. Tornò a Milano la sera stessa con in tasca un solo invito a cena da parte di Marsilio. Però il mio lavoro piaceva a tutti, era incredibile: il giorno prima mi chiamava un critico da New York per invitarmi ad una collettiva e il giorno dopo l’elettricista di casa, per caso, voleva comprarmi un quadrettino…

Che cosa ti convinse a prendere la strada per Milano?

Arrivò il momento in cui non riuscivo a lavorare, ad andare avanti; guardavo dalla finestra del mio studio con la testa appoggiata sul banco, come alle scuole elementari... ci voleva un cambiamento. Presi la decisione più logica e fattibile: dissi a Cannaviello di cercarmi un appartamento per trasferirmi a Milano. Andammo a vedere tante case, alla fine subaffittammo un monolocale in un palazzo di ringhiera, essendo questo più accessibile e meno costoso. Si trovava vicino a Corso Lodi. All’inizio dormivamo su un materasso gonfiabile, poi comprammo un divano letto nel negozio sotto; era pesante, lo portammo su io e Klaus Mehrkens mentre la neve cadeva a fiocchi, attraverso i rami degli alberi ancora spogli e neri di via Lazzaro Papi. Era una zona, quella, un tempo di fabbriche e ciminiere, come le dipingeva Boccioni ai primi del Novecento.. Quando arrivammo, prima che diventasse un quartiere alla moda, nella via c’erano due bar con tanto di sala giochi e sale da biliardo. Resistevano alcuni negozi antichi come il cordaio, il vetraio e un piccolo laboratorio dove si costruivano bocce da gioco. Non mancavano il ciabattino, ristoranti regionali, un chiosco di cibo da asporto, farmacie, concessionarie, banche e barbieri insomma, era tutto lì. Vivevamo tra la stanza, il marciapiede, l’incrocio col semaforo con doppio attraversamento e la via del mercato, come ne La vita agra di Bianciardi. Il primo giorno camminai lungo il viale, c’erano negozi e bar da una parte all’altra, mentre la neve e la nebbia si scioglievano al sole. In cima a Corso Lodi le persone scendevano in fretta le scale della metro, in superficie a Porta Romana le auto e i tram formavano un grande carosello; tutti si facevano largo a suon di clacson e campanelli..

Quando sei arrivato a Milano avevi già esposto in quella città?

Sì, allo Studio Corrado Levi con Pancrazzi e Santarlasci nel ‘91 e già da Cannaviello nella mostra collettiva “Immagini di pittura” nel ‘93.

La galleria Enzo Cannaviello era nota a tutti soprattutto per il lavoro sugli artisti di area tedesca votati all’espressionismo. Da lui si vedevano grandi quadri dipinti con ampie pennellate e colori molto violenti. Quanto di più lontano dal tuo lavoro. Come sei entrato in contatto con lui?

Quando conobbi Cannaviello ebbi l’impressione che volesse cambiare, voltare pagina. Era alla ricerca di artisti italiani che avevano a che fare con la pittura, ma con uno stile più elegante e raffinato, vicino alla nostra tradizione. Ero contento e orgoglioso di far parte della Galleria ma al tempo stesso un po’ preoccupato per le differenze che dicevi.. Da Cannaviello mi sentivo come Pinocchio a casa di Mangiafuoco; vale a dire in mano a un signore forte, potente, dal carattere sentimentale e generoso abituato però a trattare e masticare altro materiale. Enzo venne a trovarmi allo studio a Santa Croce su indicazione e consiglio di Maria Luisa Frisa; arrivò alla guida di una Mercedes-Benz con sua moglie. Ancora prima di salutarci mi passò una pila di cataloghi dal baule della berlina; avevano una grafica diretta, semplice e spartana; portavano i nomi di Anzinger, Baselitz, Clemente, Disler, Fetting, Middendorf, Nitsch, Paladino, Penck...

Visto che hai accennato al personaggio vorrei chiederti di parlare di Corrado Levi, collezionista attento, attivo già negli anni Cinquanta, dotato di un super occhio capace di vedere lontano, che fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta ha lanciato sulla scena molti artisti...

Noi lo abbiamo conosciuto soprattutto come artista, infatti quando facemmo la mostra non lo vedemmo quasi mai. L’ultima volta assistetti ad una sua mostra performance nel 2000, che francamente non capii. Il giorno che ci presentammo a casa sua io, Luca e Andrea fu molto gentile e accogliente, gli regalai un quadrettino però me ne pentii.

Quando sei arrivato a Milano avevi uno studio?

All’inizio condividevo lo studio con una restauratrice di arte contemporanea che conosceva Cannaviello. Era mezza pazza però ci azzeccava. Una volta mi disse che le sfumature sono il mio pane quotidiano e così è stato. Lo studio si trovava in via Olmetto, una delle stradine antiche intorno a via Torino. I primi giorni mi recavo al lavoro in metropolitana, come fossi un impiegato degli uffici del centro. Dopo qualche mese la convivenza diventò difficile e quando trovammo un altro appartamento mi attrezzai per lavorare in casa.

Il tuo lavoro soprattutto in quegli anni si concentrava in piccole dimensioni. A che cosa si deve questa scelta?

La scelta dei piccoli formati derivava da un bisogno di intimità, di raccoglimento e forse di “normalità”...

In questa scelta non c’è anche la volontà di prendere una posizione netta nei confronti della generazione della transavanguardia che prediligeva grandi formati?

Nessuna posizione, però è evidente che eravamo agli antipodi.

Eravate agli antipodi anche nel modo di intendere la pittura, loro ne facevano una questione di reazione ad un clima precedente, mentre nel caso degli artisti della tua generazione credo che questa contrapposizione non sia mai stata vissuta come un problema!

Esatto.

Il tuo lavoro nel tempo è cambiato, hai attraversato diverse stagioni, pur rimanendo sempre fedele alla pittura: che cosa ti lega a questa pratica che tutti puntualmente dànno per morta e che invece risorge in modo sempre sorprendente dalle sue ceneri?

Periodicamente si dice “la pittura è morta”, “la pittura è risorta”, “ora la pittura non va più”, “adesso la pittura è di moda”... In realtà la pittura è presente sempre, ovunque, dalle origini ad oggi non cessa mai di esistere. Anche l’artista che non dipinge affatto, la rifiuta o la rinnega ci fa i conti e si confronta con la pittura. Dal canto mio sono legato a questa pratica da qualcosa di primordiale e originario...

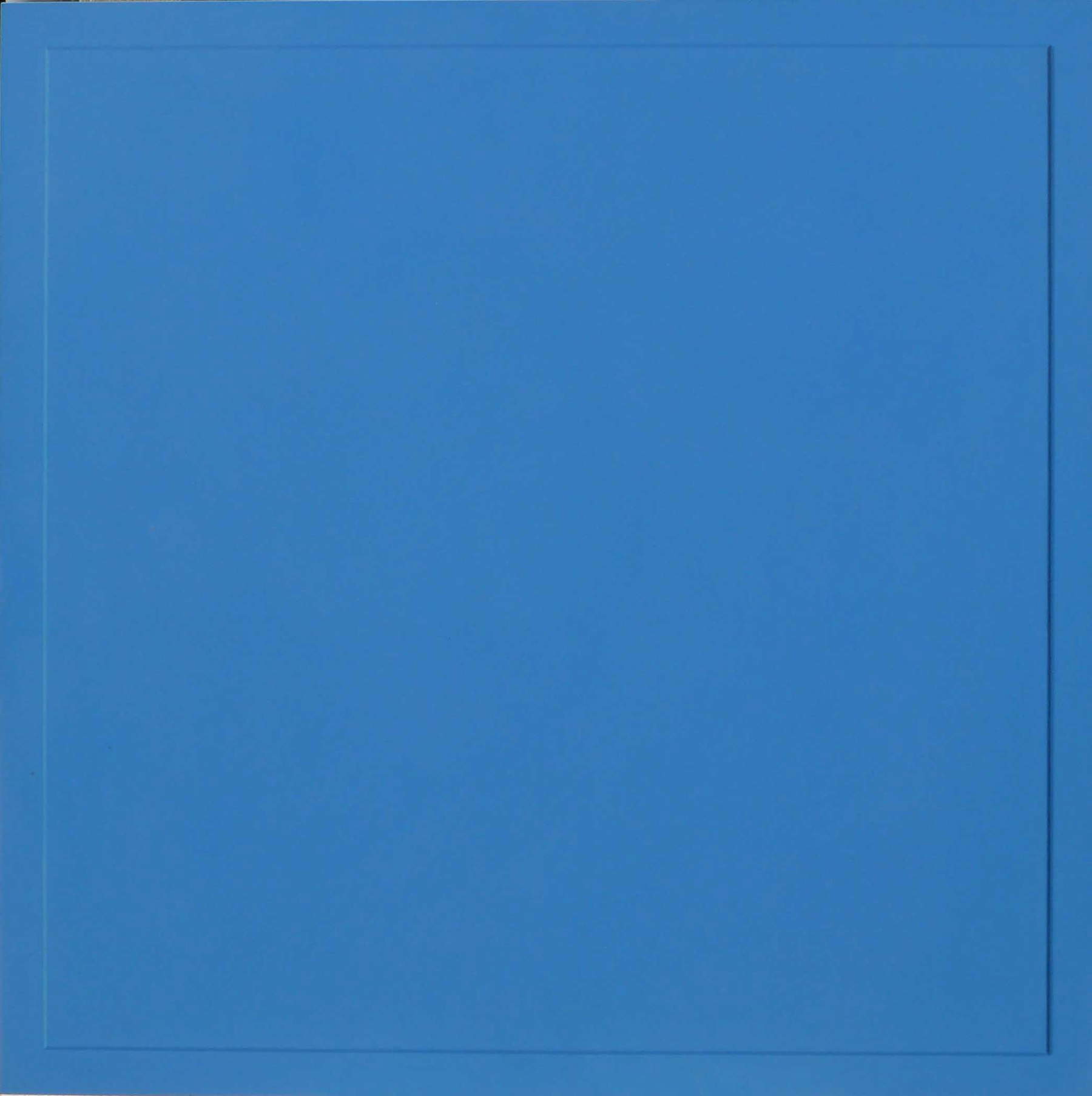

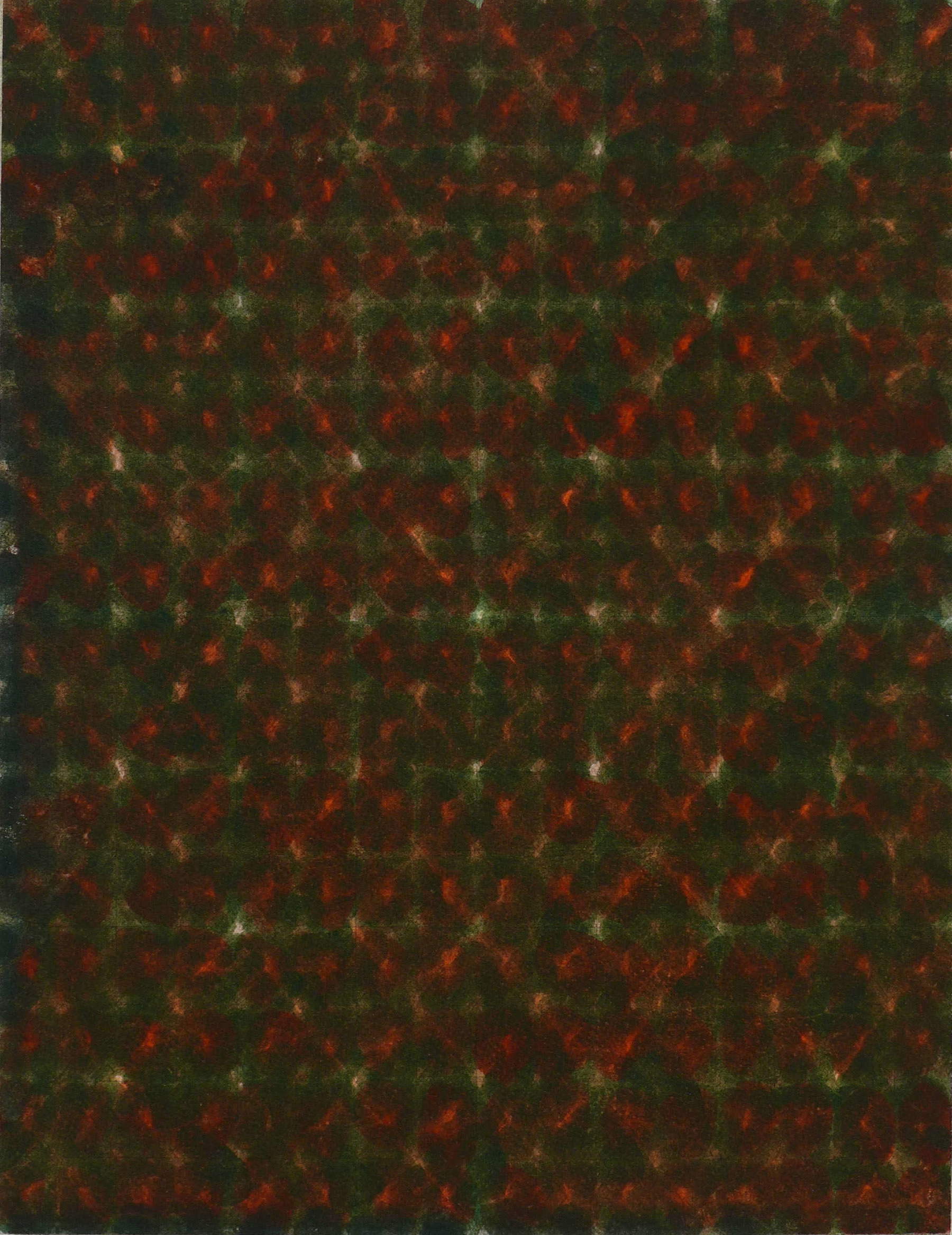

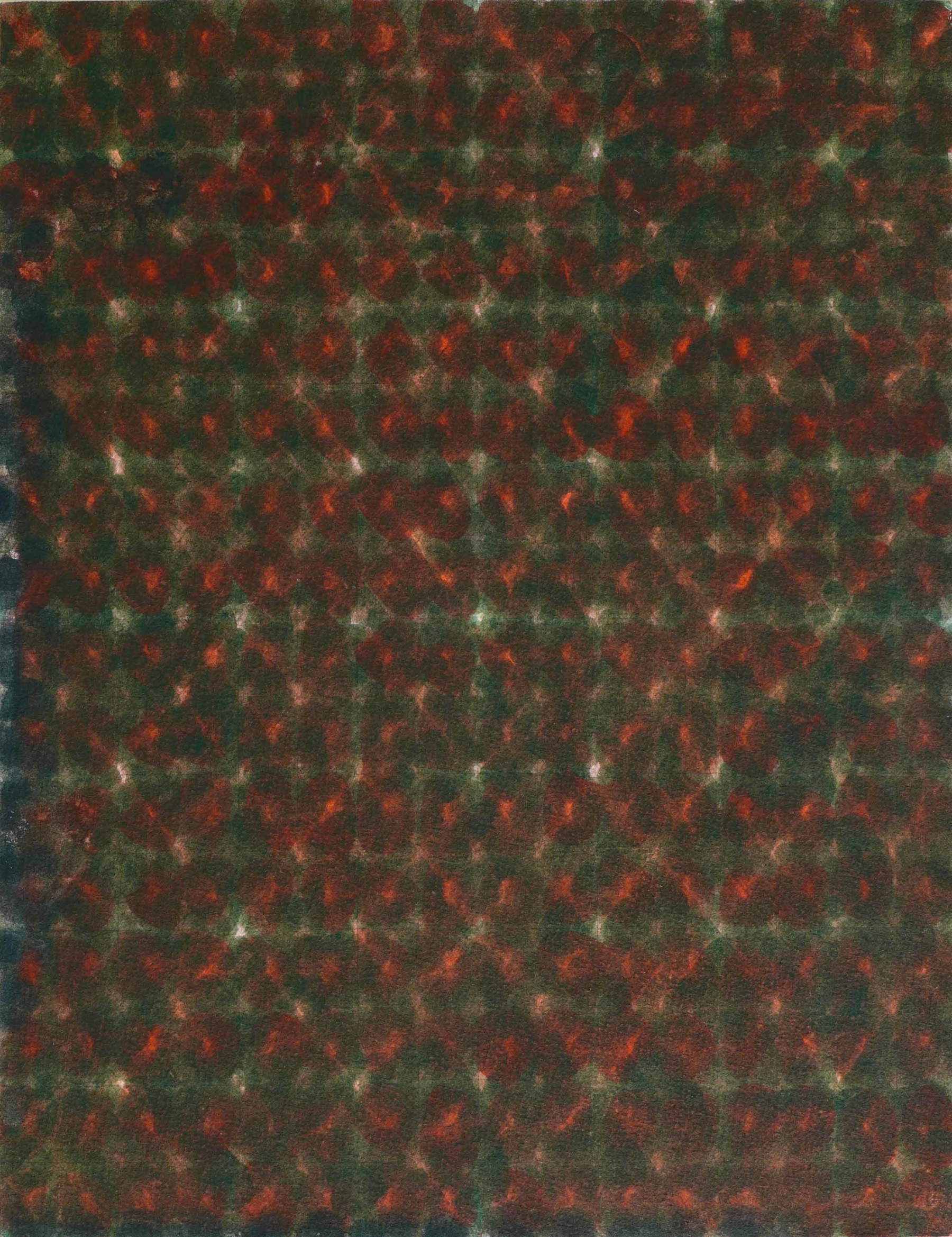

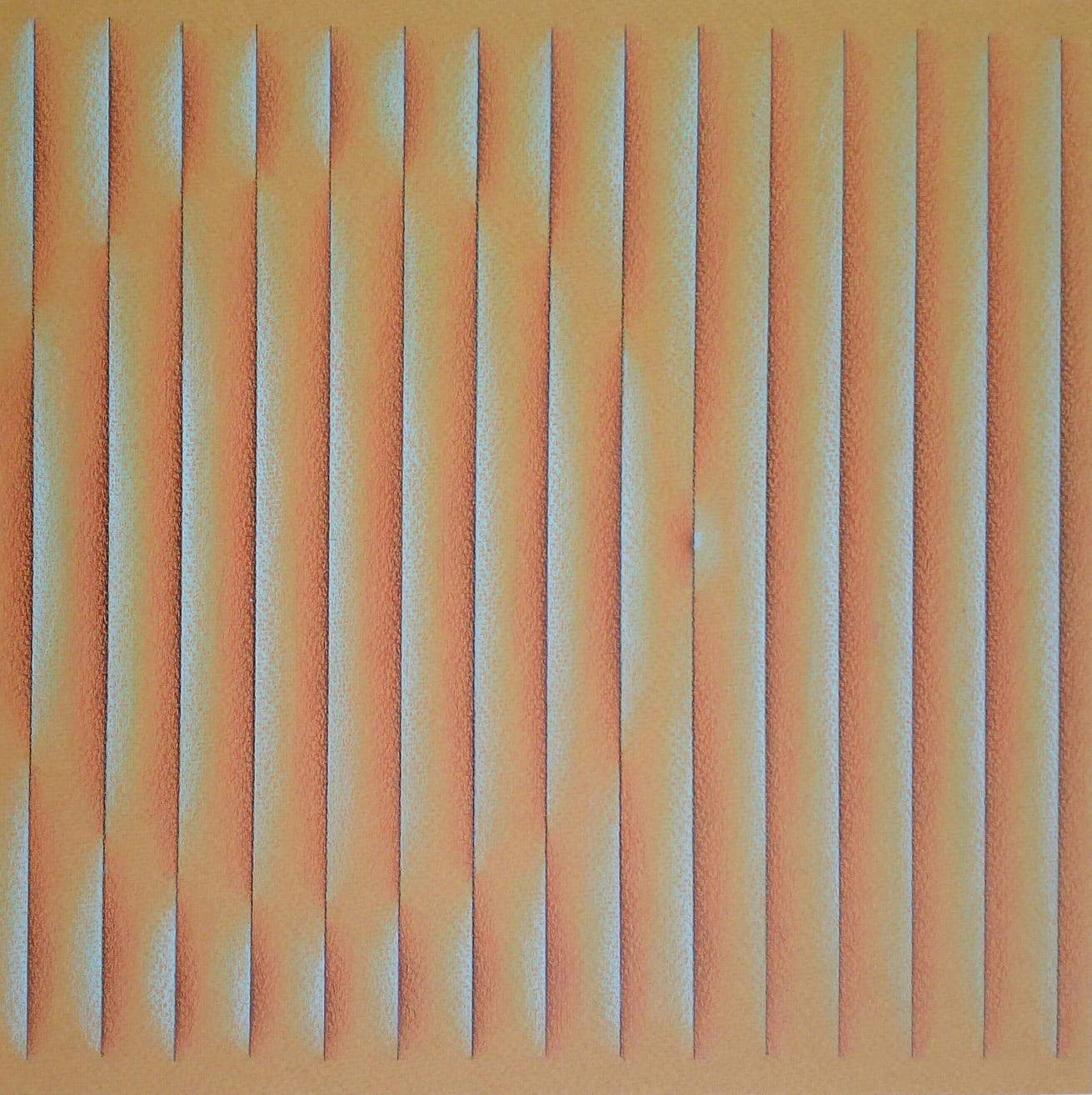

Fra le tante rinascite che hai avuto in questi anni, l’ultima in ordine temporale sembra rivelare una nuova dimensione, quella del colore che si espande e della sua intensa luminosità. Come sei arrivato a questi lavori quale è stata l’intuizione che ha fatto scattare la molla?

Ad un certo punto l’artista si chiede: “eppure ci deve essere un modo, un momento di verità senza finzioni, concessioni, fantasie e ammiccamenti in cui ‘essere’, dare tutto e nient’altro al di fuori di me stesso”. Questo mi chiedo anch’io.

L'autore di questo articolo: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.