Il Palio di Siena è una delle manifestazioni più affascinanti e complesse d’Italia, organizzata direttamente dal Comune di Siena. Ogni anno, il 2 luglio e il 16 agosto, dieci Contrade su diciassette corrono la storica competizione e si contendono il prestigioso drappellone, un premio prestigioso comunemente chiamato dai senesi “cencio”. La selezione delle dieci contrade che partecipano al Palio di luglio segue un preciso criterio: vi partecipano infatti le sette contrade che non hanno corso il Palio dell’anno precedente, più tre sorteggiate tra le dieci che hanno corso.

Ma quanto è vecchio il Palio? In realtà non si conosce la data precisa della sua nascita, così come non si hanno certezze sulla fondazione della città, che secondo la leggenda risale ai figli di Remo, Senio e Aschio, fuggiti da Roma e addirittura protagonisti di un primordiale palio. Sappiamo però che durante l’età d’oro della Repubblica senese, dal Duecento fino alla metà del Trecento, il Palio era la conclusione solenne delle feste dedicate all’Assunta. Le corse dei cavalli, che talvolta avvenivano senza fantino, culminavano con l’arrivo alla Cattedrale e la consegna del pallium, un drappo di stoffa preziosa, precursore del moderno drappellone. Con il Rinascimento, i festeggiamenti assunsero nuovi aspetti, includendo il gioco del pallone, le cacce ai tori e le bufalate.

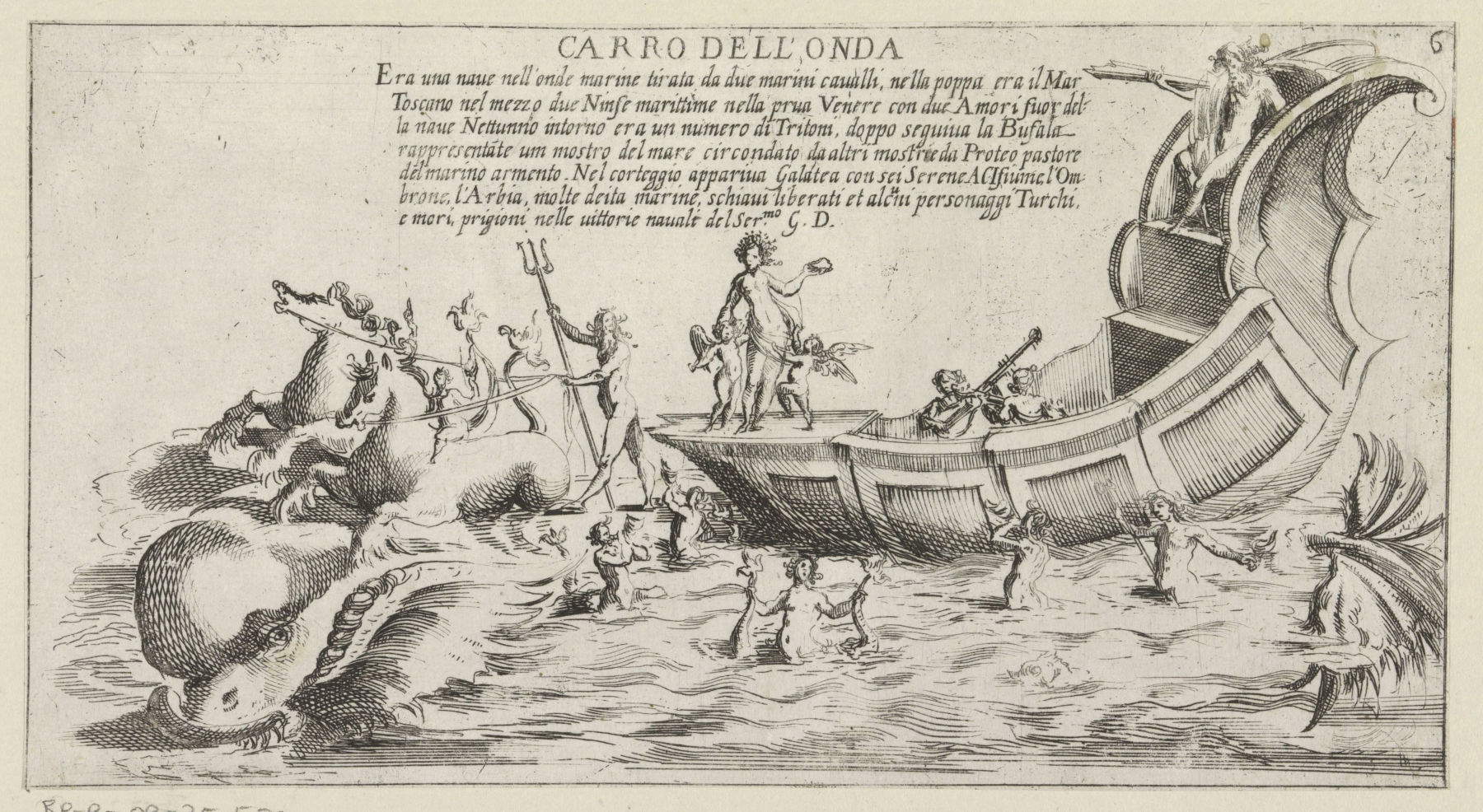

Sappiamo anche che la suddivisione odierna delle diciassette Contrade fu sancita nel 1729 dalla governatrice Violante Beatrice di Baviera con il Bando sui confini. Dal 1894 infatti, con la nascita del Magistrato delle Contrade, le istituzioni contradaiole si sono impegnate a gestire il Palio, mentre il Comitato Amici del Palio, fondato nel 1947, e successivamente il Consorzio per la Tutela del Palio, costituito nel 1981, hanno garantito la promozione e la salvaguardia della festa. Le contrade (già presenti dal XV secolo), scelsero poi animali che potremmo definire totemici: questi animali rappresentano infatti qualità morali e simboliche, spesso legate alla storia del rione. Tra il 1632 e il 1640, l’artista Bernardino Capitelli realizzò incisioni raffiguranti le contrade con carri trionfali trainati da cavalli e i simboli degli animali totemici. Ad oggi gli animali che simboleggiano le contrade popolano Siena in ogni angolo: dalle vie principali alle piccole piazze, fino alle fontane. In questo articolo vi guidiamo alla scoperta delle diciassette creature, indicando dove ammirarle e riconoscerle nel centro della città.

Lo stemma della contrada, d’oro, mostra un’aquila bicipite nera coronata d’antico, con scettro, spada e globo imperiale tra gli artigli, sovrastata da un sole radioso con le iniziali U.I. (Umberto I di Savoia). Un episodio di grande rilievo fu la visita di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, a Siena nell’aprile 1536. Durante il soggiorno, l’imperatore dimorò nel territorio dell’Aquila e fu ricevuto in Piazza Postierla, decorata “con bello rilievo di un’aquila grande ben proporzionata, fatta di legname, tinta nigra bruscata d’oro”, come riferisce un anonimo cronista, con la scritta Praesidium libertatis nostrae. Il nobile Giovanni Antonio Pecci, in un manoscritto del 1718, aggiunge “il 24 aprile 1536, allorquando l’imperatore Carlo V onorò la città con la Sua venuta, le contrade (gli abitanti delle Compagnie militari di San Pietro in Castelvecchio, del Casato di Sopra e di Aldobrandino del Mancino) vollero mostrarsi suddite e fedeli, presentandosi in oltre trecento con l’insegna dell’Aquila in campo d’oro. L’imperatore le accolse con favore e concesse il privilegio di inalberare l’aquila imperiale bicipite, conferendo loro il titolo di Nobile e Privilegiata, attestando così la legittimità dello stemma.

Ulteriore conferma dei privilegi imperiali si trova nel dipinto anonimo della Caccia dei tori del 1546, dove in primo piano appare lo stemma imperiale su bandiera giallo oro dell’Aquila. Il rapace ha sempre rappresentato sovranità e luce celeste. È animale sacro a Zeus-Giove e simbolo delle legioni romane, ripreso successivamente anche dal fascismo. Nel Medioevo fu emblema del Sacro Romano Impero e adottata dai ghibellini, tra cui il casato Marescotti, il cui palazzo sorgeva in via di Città, sul sito dell’attuale Palazzo Chigi Saracini. Nel 1536, Carlo V, soddisfatto dell’accoglienza ricevuta dai trecento uomini delle Compagnie militari sotto l’insegna dell’aquila, conferì il privilegio dell’aquila bicipite asburgica e la nobiltà alla contrada, nobiltà riconfermata nel 1888 dal Re d’Italia Umberto I, da cui le iniziali U.I. presenti sullo stemma. Nel 1963 fu inaugurata in Piazza Postierla la fontanina, opera dello scultore senese e contradaiolo Bruno Buracchini, da cui sgorga l’acqua usata per battezzare centinaia di nuovi Aquilini. L’animale è inoltre presente nelle lanterne decorative da parete, dipinte nei colori della contrada e distribuite lungo le vie.

Lo stemma, d’oro, raffigura un bruco coronato alla granducale posato su un ramoscello verde, abbellito da un bocciolo di rosa. Inquartato di rosso e argento con croce inquartata, i colori principali sono giallo e verde con liste turchine. Il bruco ricorda i setaioli e i lanieri che abitavano le Coste d’Ovile. La contrada ricevette il titolo di Nobile per aver sostenuto il Monte del Popolo nel 1371 e per il valore dimostrato dalle proprie milizie nello scontro alla Croce del Travaglio contro Carlo IV di Boemia nel 1369.

La fontanina battesimale, inaugurata nel 1978 davanti al sommo del Vicolo degli Orbachi, fu realizzata da Lorenzo Borgogni. Al suo interno è presente una scultura di Angelo Canevari che ritrae Barbicone, il leggendario capopopolo del Bruco. Tra le strade del rione inoltre, è ancora possibile scorgere alcuni altorilievi raffiguranti l’animale. La contrada del Bruco possiede anche un proprio museo, dove sono raccolti oggetti che risalgono al XVII secolo, tra cui arredi sacri, bandiere, costumi, i drappelloni dei Palii conquistati, documenti d’archivio e numerose testimonianze della vita contradaiola.

Lo stemma, d’argento, raffigura una chiocciola naturale tempestata dalle iniziali U e M (Umberto I e Margherita di Savoia), intervallate da rose rosse. I colori dello stemma sono rosso e giallo con liste turchine. La Chiocciola è la prima contrada citata con il nome attuale, menzionata nel XV secolo dal novelliere senese Gentile Sermini durante la descrizione del gioco della pugna “Ecco la schiera della Chiocciola. Ponetel giù; chi’l vol portare se’l porti…”. Già a quell’epoca, gli abitanti del rione di San Marco erano identificati con il simbolo; nel 1482, come racconta Sigismondo Tizio, costruirono una grande chiocciola di legno che dieci giovani portarono in giro per la città, dando l’impressione che si muovesse da sola. Nel 1546, durante una cacciata, il rione allestì nuovamente una macchina a forma di chiocciola, accompagnata da 62 giovani vestiti con i colori rosso e giallo. Tra gli eventi più importanti si ricordano la bufalata del 1650 in onore dei principi di Toscana, con un carro raffigurante Scilla trasformata in scoglio, e il Palio del 2 luglio 1717, in cui Apollo collocò la Chiocciola tra i segni dello zodiaco dopo averla vista su una foglia di alloro, ricordando la metamorfosi di Dafne.

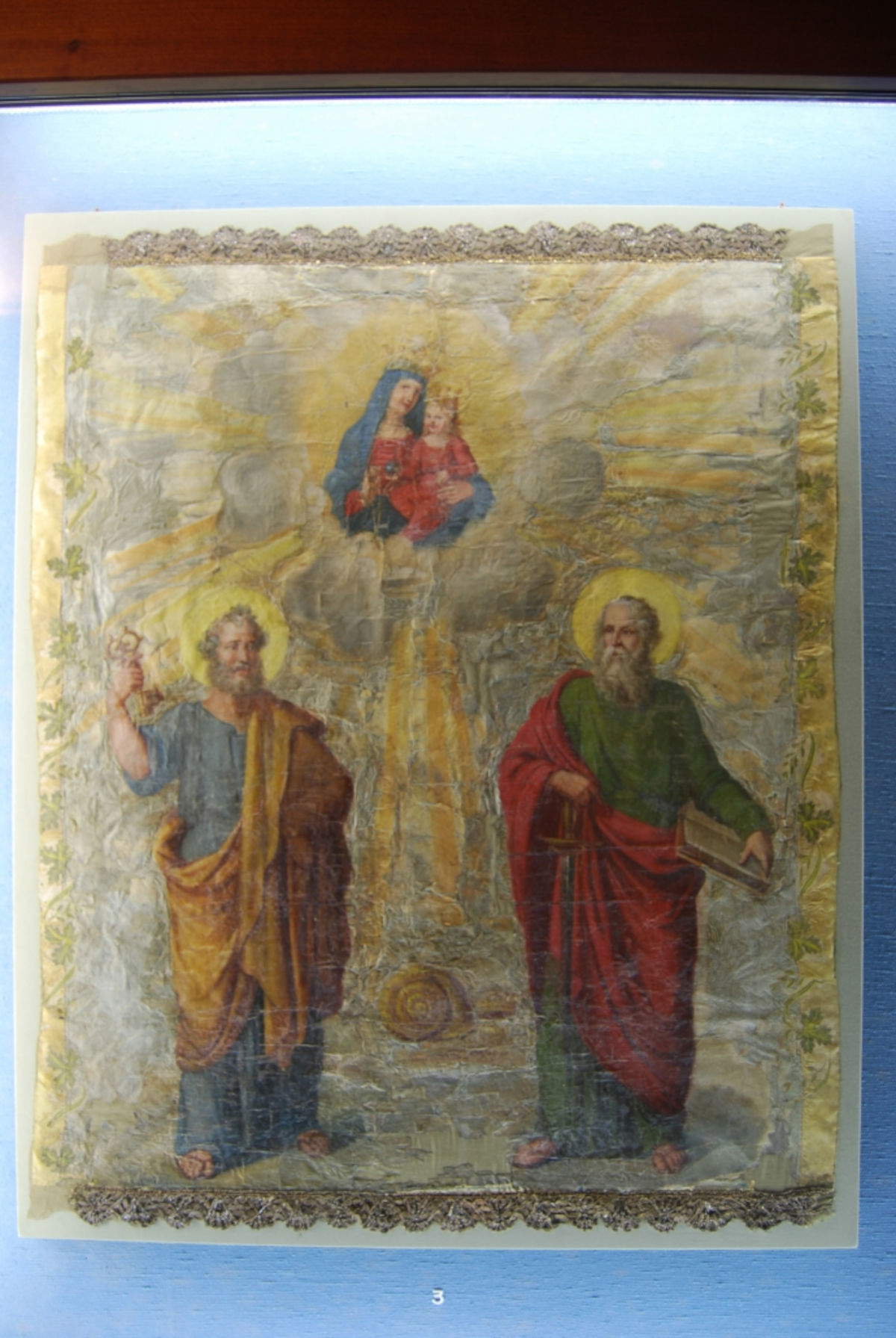

La fontanina battesimale, la prima installata nel 1947, è opera dello scultore Fulvio Corsini; sul basamento reca l’iscrizione augurale “Quando alla Chiocciola vittoria arriderà / questa fontana buon vino getterà”. La contrada possiede inoltre il Museo degli arredi e paramenti sacri, inaugurato il 25 giugno 1981 nell’ex monastero di San Paolo. All’interno, teche in legno realizzate dai laboratori dell’artista Bernardino Barbetti ospitano oggetti accumulati nei secoli, molti recanti simboli e colori della Chiocciola. Non mancano poi oggetti singolari e rari: una raganella del 1661 utilizzata durante la Settimana Santa, un portachiavi del 1799 con i colori della contrada, una cassetta per l’accatto delle anime del Purgatorio del XIX secolo e una piccola campana del 1691 proveniente dal primitivo oratorio di San Marco. La sala conserva inoltre numerosi messali, candelieri, reliquiari e cartegloria tra XVII e XIX secolo. Al centro si trova un raro leggio in legno dorato del XVII secolo con i simboli dei quattro evangelisti e lo stemma della Chiocciola. Sul soffitto sono collocati stemmi lignei delle antiche famiglie protettrici della contrada, originariamente conservati nella chiesa.

Lo stemma, partito di nero e rosso, raffigura una civetta in maestà con due scudetti azzurri recanti le lettere U e M (Umberto I e Margherita di Savoia). I colori principali dello stemma sono nero e rosso con liste bianche. La Civetta detiene il titolo di Priora per aver ospitato la prima riunione del Magistrato delle contrade, l’organo che raduna i Priori delle diciassette contrade per deliberare sulle questioni di interesse comune.

Il museo del rione conserva affreschi della seconda metà del XX secolo e sculture di artisti senesi, insieme a cimeli, memorie, trofei e drappelloni vinti, nonché masgalani, ovvero i piatti d’argento che a ogni edizione del palio vengono assegnati alla contrada ritenuta la migliore, per eleganza e portamento, del corteo storico. Vi si trovano inoltre monture antiche e moderne e altri oggetti rilevanti della vita contradaiola. Parte integrante del complesso sono l’Oratorio del rione e la stalla. La fontanina battesimale, opera dello scultore Fabio Belleschi del 2005, è collocata nel Castellare degli Ugurgieri e rappresenta il punto di riferimento per il battesimo dei nuovi contradaioli. La civetta appare anche su una carrozza dipinta con gli stemmi delle contrade di Siena, con l’Aquila a sinistra e la Civetta a destra, custodita nel Complesso museale di Santa Maria della Scala.

Lo stemma, d’argento, raffigura un drago verde spiegato, coronato all’antica e recante un pennoncello azzurro con l’iniziale U d’oro (Umberto I), sormontato da corona reale. La contrada del Drago figura tra le prime a comparire in piazza del Campo nelle feste pubbliche. Insieme a Giraffa, Chiocciola e Onda, partecipò a una pugna in onore del Cardinale di Saint-Malo il 1° marzo 1494, ma ricerche recenti ne attestano l’esistenza già nel 1481, al di là degli eventi pubblici. L’insegna e il nome derivano probabilmente dall’animale mitologico presente nello stemma della prima Compagnia; altri studiosi ritengono possibili origini dall’arma gentilizia dei Borghesi o dalla famiglia Benincasa, legata a Santa Caterina, Patrona della Contrada. La Contrada prese parte alle prime Cacce ai tori con una macchina a forma di drago, guadagnandosi il soprannome di “uomini del Drago”. Il percorso museale del rione si sviluppa in più edifici vicini tra loro: dall’Oratorio, chiesa della contrada, si passa alla Sala delle Vittorie, dove sono esposti tutti i drappelloni conquistati nei secoli.

La fontanina battesimale, opera di Vico Consorti del 1977, si trova in Piazza Matteotti davanti alla sede e riporta l’iscrizione: “L’amore di Contrada per l’arte di Vico Consorti affida ai Dragaioli che nasceranno il ricordo dei grandi Priori Mario Calamati e Alberto Rossi”. L’acqua della fontanina viene utilizzata ogni anno, durante la Festa Titolare, per battezzare i nuovi Dragaioli. L’immagine del drago compare anche su un medaglione all’ingresso della chiesa di Santa Caterina del Paradiso, angolo Piazza Matteotti e Via del Paradiso.

Lo stemma, d’argento, raffigura una giraffa sorretta da un moro vestito alla turca, sotto un nastro azzurro recante il motto UMBERTUS I DEDIT. I colori sono rosso e bianco. Giraffa è una delle prime contrade menzionate con il nome attuale: appare già nelle novelle di Gentile Sermini relative al Gioco delle pugna, intorno al 1424, insieme alla Chiocciola. Compare anche in una lettera del 20 agosto 1458 del cancelliere di Francesco Sforza ai Governatori di Siena. Nel 1482, Giraffa e Chiocciola sfilarono per le vie della città in segno di gioia per il ritorno dei Riformatori al Governo.

Il museo della contrada raccoglie nel tempo i palii vinti, cimeli, documenti storici e funge da luogo di riunione. Gli spazi comprendono l’Oratorio, la Sala delle Vittorie e un vano di collegamento, ristrutturato nel 2007, organizzato su due livelli con scala che crea un effetto prospettico e dona leggerezza all’ambiente. Al piano superiore, le vetrine lungo le pareti si interrompono davanti all’apertura ad arco, permettendo l’affaccio sulla Sala delle Vittorie, dove sono conservati i palii della contrada in teche apposite. La fontanina battesimale, opera di Salvatore Bocci con un bronzo di Pier Luigi Olla, si trova in Piazzetta della Giraffa.

Lo stemma, d’argento, mostra un istrice armato su base erbosa, coronato all’antica e decorato con due rose di Cipro rosso, un nodo di Savoia azzurro e la croce ottagona del Sovrano Militare Ordine di Malta d’argento su campo rosso. La contrada ha ricevuto il titolo di Sovrana nel 1980 dal Sovrano Militare Ordine di Malta, che aveva sede nel rione di Camollia fin dal XIV secolo. L’Istrice è gemellato con la città di Perugia. La fontanina battesimale, realizzata da Vico Consorti nel 1962 e situata in Via Malta, reca il motto della Contrada “Sol per difesa io pungo”. L’animale compare anche su un ferro nell’Oratorio dei Santi Vincenzo e Atanasio.

Il museo della contrada dell’istrice si presenta per sua natura eclettico. Al suo interno convivono oggetti diversi per epoca e tipologia, trasformandolo in uno scrigno di ricordi appartenenti alla famiglia della contrada. Molti dei manufatti esposti sono donazioni degli stessi contradaioli, testimonianze secolari dell’affetto e della dedizione verso la propria comunità.

Lo stemma, d’argento, mostra un leocorno inalberato su base erbosa. Nella bordura azzurra è riportato il motto in oro HUMBERTI REGIS GRATIA. I colori della contrada sono bianco e arancio con liste azzurre. Nella sede storica dellacontrada è conservata una piccola campana che, secondo la tradizione popolare, proviene dal carroccio fiorentino catturato a Montaperti nel 1260. La fontanina battesimale, realizzata dall’architetto Carlo Nepi nel 1997, si trova in Via Pantaneto. La sua storia risale al 1457, quando, dopo ripetute richieste al Consiglio Generale della Repubblica di Siena, fu costruita per garantire acqua agli abitanti di Pantaneto. In origine, secondo la pianta incisa da Francesco Vanni nel XVI secolo, si presentava come una semplice nicchia in muratura, successivamente ornata con una scultura marmorea raffigurante la testa di una donna anziana, da cui il nome “Fonte della vecchia di Pantaneto”.

Tra Settecento e Ottocento, numerosi interventi di ristrutturazione ne modificarono l’aspetto: nel 1807 l’architetto Agostino Belli realizzò un progetto neoclassico con arcata centrale su colonnato dorico e vasca sopraelevata decorata con un gruppo scultoreo raffigurante Nettuno e quattro tritoni, opera di Antonio Zini. I danni causati dall’uso quotidiano portarono nel 1866 a un nuovo restauro ad opera dell’ingegnere Girolamo Tarducci, che semplificò la struttura a favore della funzionalità, sacrificando parte dell’eleganza originaria. Nel 1997 la contrada del Leocorno, guidata dal priore Lorenzo Bassi, affidò all’architetto Carlo Nepi il recupero della fonte, restituendole prestigio ed eleganza. L’artista Francesco Carone scolpì due cannelle bronzee a forma di testa di leocorno, trasformando definitivamente la struttura nella moderna Fonte del Leocorno, con due vasche funzionanti e un forte valore simbolico per la contrada. Recentemente lo spazio verde del rione è stato rivitalizzato dal progetto Valle degli Unicorni, firmato da Daniel Spoerri, diventando un luogo di cultura, bellezza e socialità, e dove oggi si possono ammirare tre crani di leocorni realizzati dall’artista.

Lo stemma, d’argento, raffigura una lupa romana bigemina su campana erbosa, coronata all’antica, con bordura d’argento e rosso caricata di croci rosse e argento. I colori della contrada sono bianco e nero con liste arancio. La fontanina battesimale, realizzata dall’architetto Giovanni Barsacchi nel 1962 e posizionata all’esterno della Chiesa di San Rocco in Vallerozzi, presenta una lupa in bronzo opera di Emilio Montagnani.

Come tutte le altre contrade, anche quella della Lupa possiede un proprio museo, che illustra la storia della Lupa e conserva gli immobili e gli arredi sacri della Compagnia di San Rocco, confluiti nella contrada alla fine del Settecento. Allestito nuovamente e riaperto al pubblico nell’aprile del 2002, il museo comprende la sala di rappresentanza, l’archivio e la stanza delle monture. Diverse Lupa sono sparse nei rioni di Siena. Qualche esempio? La colonna con la Lupa in Piazza di Postierla, accanto alla fontanina dell’Aquila; la Lupa senese su una colonna ai Banchi di Sopra, vicino al palazzo Tolomei; la tarsia del Duomo, che raffigura la Lupa senese e le città alleate; e la Lupa presente in Piazza Duomo.

Lo stemma, azzurro, raffigura una conchiglia d’argento coronata alla granducale, accompagnata da due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, una rossa e una d’argento. I colori della contrada sono azzurro con liste gialle e rosse. Il territorio della contrada del Nicchio è tra i più recenti nel tessuto urbano di Siena, collocandosi all’esterno della cinta muraria costruita tra la fine del XII e i primi anni del XIII secolo.

Il rione iniziò a svilupparsi all’inizio del Duecento nell’area tra la chiesa di San Giorgio e il “poggio Farolfi”, dove sorgerà più tardi il complesso conventuale di Santo Spirito, lungo l’arteria di collegamento tra Siena e Arezzo, l’attuale via dei Pispini. La fontanina battesimale, nota come Fonte dei Pispini, risale al XVI secolo e si trova in via dei Pispini.

Lo stemma, d’oro, raffigura un’oca coronata alla reale su zolla erbosa, con al collo un nastro azzurro recante la croce di Savoia. I colori della contrada sono bianco e verde con liste rosse. Il museo e l’Oratorio della contrada si trovano in edifici di rilevante valore storico e architettonico e raccolgono palii, argenti, quadri, disegni e oggetti legati alla vita di contrada e al Palio. Nella Sala delle Vittorie e nel museo si conservano palii di grande valore storico e artistico, tra cui il quindicesimo Palio straordinario del XX secolo, corso il 21 settembre 1969 in occasione dello sbarco dell’uomo sulla Luna, noto come “Palio della Luna”.

Tra i Palii non tradizionali si ricordano quelli alla Romana (fine XIX secolo), ai quali l’Oca prese parte vincendo due edizioni, il 17 agosto 1890 e il 17 agosto 1891. Unici nella storia del Palio furono i Palii a sorpresa del 17 agosto 1909 e del 17 agosto 1919, vinti dall’Oca: si svolgevano il giorno successivo al Palio ordinario con estrazione a sorte di cavalli e fantini. Tra i Palii tradizionali figurano opere di artisti internazionali, come Ernesto Treccani (16 agosto 1977) e Jean-Michel Folon (2 luglio 1999), mentre quello di Alessandro Grazi del 2 luglio 2007 è dipinto su entrambi i lati, quasi come due Palii uniti. Il battesimo dei nuovi contradaioli avviene alle fonti di Fontebranda (XII-XIII secolo) lungo l’omonima via. L’oca compare anche in un’effigie posta sulle mura dell’Oratorio della Contrada di Santa Caterina in Fontebranda, Via Santa Caterina, Siena.

Lo stemma, d’argento, raffigura un delfino coronato alla reale, natante nel mare azzurro. I colori della contrada sono bianco e celeste. La contrada detiene il titolo di Capitana perché le sue milizie sorvegliavano il Palazzo del Comune. Le origini dell’Onda risalgono al XV secolo, derivando dall’aggregazione delle antiche compagnie militari del Casato di Sotto e di San Salvadore, con bandiere rispettivamente rosse con banda diagonale gialla e tre stelle rosse a otto punte, e a onde bianche e nere. Tra i compiti delle compagnie vi era il presidio del litorale tirrenico della Repubblica di Siena, con porto principale a Talamone. Probabilmente da qui nasce l’emblema del delfino natante tra le onde, confermato da una macchina presentata nel 1494 in occasione di un Gioco delle pugna, secondo i Diari di Allegretto Allegretti. Il nome Onda potrebbe riferirsi al mare o, secondo Giovanni Antonio Pecci, all’andamento sinuoso delle strade della Contrada. Altri studi collegano il delfino e le onde alla Compagnia di San Salvadore e al significato simbolico del pesce come allegoria di Cristo.

La fontanina battesimale, progettata da Algero Rosi con stemmi di Vittorio Conti e bronzi di delfini di Alfonso Buoninsegni del 1972, si trova davanti all’Oratorio, all’inizio di via Fontanella. Il museo della contrada, il MOND, si sviluppa nel centro del rione, comprendendo la Cripta di San Giuseppe, nucleo originario della sede museale, e gli spazi aggiuntivi dell’ex asilo Policarpo Bandini, offrendo un percorso innovativo le fonde storia, tradizione e cultura ondaiola.

Lo stemma, d’argento, mostra una pantera rampante, con un quarto bianco e azzurro recante l’iniziale U (Umberto I) nell’angolo superiore sinistro. I colori della Contrada sono rosso e celeste con liste bianche. La Contrada della Pantera nacque probabilmente durante i festeggiamenti del 1541 per il matrimonio tra Lorenzo Mariscotti e Cassandra Petrucci, evento che sancì la pace tra due famiglie storicamente in conflitto. In origine lo stemma dei Mariscotti conteneva due aquile e due leoni illeoparditi: il leopardo fu quindi concesso alla nuova contrada, dando origine allo stemma della Pantera, ricordata per la prima volta nella caccia ai tori del 15 agosto 1546.

La fontanina battesimale, realizzata in bronzo dallo scultore Giulio Corsini nel 1977 su base di travertino, riporta il motto della contrada ed è situata in piazza del Conte. Tra le opere conservate tra le vie del rione, spicca il Tabernacolo di piazzetta delle Due Porte (fine XIII–inizio XIV secolo), con una Madonna in trono e Bambino, frammento centrale di una più ampia composizione. La Pantera custodisce inoltre il Tabernacolo di Via Stalloreggi (prima metà del Cinquecento) e il Tabernacolo della Madonna del Corvo, raffigurante Cristo morto in grembo alla madre. Il Museo della contrada documenta la storia del rione e conserva drappelloni, due importanti completi da altare lignei e documenti d’archivio a partire dal 1684. Nella Sala delle Vittorie inoltre, il pavimento ospita un mosaico raffigurante la Pantera rampante realizzato nel 1958 da Giordano Bruno Berrettini, mentre sul fondo è collocata la tela di Antonio Nasini raffigurante la Decollazione di San Giovanni Battista, patrono della contrada, commissionata nel 1684 per l’altare maggiore dell’antico oratorio di Via Paolo Mascagni. La sala espone i palii vinti dal 1904 al 2006, illustrando l’evoluzione artistica del drappellone nel XX secolo, dai primi esempi in stile Liberty e Purismo senese fino al moderno drappellone del 1991 dipinto dallo spagnolo Eduardo Arrojo.

Lo stemma, d’argento, raffigura un rinoceronte al piede di una quercia fogliata, il cui tronco è ornato da trofei di caccia e sormontato da un sole radioso d’oro recante l’iniziale U (Umberto I) in campo azzurro. I colori della contrada sono verde e arancio con liste bianche. Il motto è “Prima Selvalta in Campo”, a simboleggiare potenza. La fontanina battesimale, realizzata da Vinicio Guastatori nel 1965, è sormontata da un rinoceronte e reca il motto della contrada e si trova in Piazza della Selva, di fronte alla sede.

Il museo della contrada della Selva si posiziona nei locali della cripta dell’Oratorio di San Sebastiano in Vallepiatta e raccoglie le testimonianze civili, religiose e paliesche della storica contrada. Una statua del Rinoceronte, realizzata da Carlo Sassi nel 2000, si trova anche nel giardino del Museo della Selva.

Lo stemma, d’oro, raffigura una tartaruga su campo dorato seminato di nodi di Savoia azzurri alternati con margherite. I colori della contrada sono giallo e turchino. Il motto è “Forza e costanza albergo”, a simboleggiare saldezza.

La Tartuca trae origine dagli abitanti del rione di Castelvecchio, una delle zone più antiche della città, probabilmente di origine etrusca. La contrada si costituì formalmente nel 1516 con la fusione della Compagnia Militare urbana di Porta all’Arco e di quella suburbana di Sant’Agata. In realtà, già nei secoli XV e XVI gli abitanti della zona partecipavano alle cacce ai tori e alle bufalate sotto l’egida di una macchina a forma di tartaruga, con insegna gialla e nera, ottenendo numerose vittorie, tra cui la bufalata del 1617 in Piazza del Campo. La fontanina battesimale con la scultura dell’animale, realizzata dallo scultore Bruno Buracchini nel 1951, si trova in via Tommaso Pendola.

Lo stemma, d’oro, raffigura un elefante su base erbosa con gualdrappa rossa recante una croce bianca e una torre cintata sormontata da un pennoncello rosso crociato d’argento. I colori della contrada sono rosso cremisi con liste bianche e blu. Il motto è “Oltre la forza, la potenza”, a simboleggiare forza. L’attuale fontanina battesimale, opera diMario Berrettini del 1984, sostituisce quella di Fausto Corsini del 1954. Riporta il motto e l’iscrizione “VICTORIA”ed è situata in via Salicotto, dove si trova anche uno stemma in terracotta della contrada.

Il museo della Torre si trova in uno dei luoghi più suggestivi del rione. I locali conservano elementi architettonici che testimoniano epoche diverse, dall’era etrusca al periodo romano e medievale, con tracce della cinta muraria duecentesca, una cisterna del I secolo d.C. e una fossa granaia rinascimentale. Vi sono esposti paramenti sacri e arredi liturgici provenienti dall’Oratorio di San Giacomo Maggiore, tra cui due paliotti d’altare in tessuto pregiato e la storica campana in bronzo del 1532 modellata da Antonio da Siena, ottenuta fondendo metallo dai cannoni fiorentini dopo la vittoria della Battaglia di Camollia (25 luglio 1526). La campana riporta l’immagine della Vergine Immacolata e lo stemma della Torre. Tra le opere più rilevanti spicca la tavola pittorica di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, realizzata nel 1546, raffigurante L’andata di Cristo al Calvario.

Lo stemma, d’oro, raffigura un montone rampante al naturale coronato all’antica. Nell’angolo superiore sinistro compare la lettera U (Umberto I) d’oro coronata alla reale su campo azzurro. I colori della contrada sono rosso e giallo con liste bianche. Il motto è “Sotto il mio colpo la muraglia crolla”, a simboleggiare perseveranza. Valdimontone è la contrada più antica del Terzo di San Martino e riunisce le Compagnie Militari dell’Antico Stato Senese di Borgo Santa Maria, San Maurizio e Sant’Angelo a Montone.

Il battesimo contradaiolo si svolge nell’Oratorio durante la festa titolare, dove viene celebrata l’iniziazione dei nuovi membri nella Fontanina battesimale, simbolo della contrada e della sua tradizione. All’interno dell’Oratorio della Santissima Trinità si può ammirare anche un montone rampante in bronzo, opera dell’artista viareggino Libero Maggini. Commissionata dalla Contrada di Valdimontone, la scultura funge da portapalio: il montone poggia su una colonna dotata di due anelli alla base, dove in occasione della vittoria viene collocata l’asta del Palio. Nel rione è inoltre presente la raffigurazione del montone sul medaglione che segnala la Società Castelmontoro. Negli anni Settanta, la crescita della contrada in termini di arredi sacri, cimeli e numero di contradaioli portò alla decisione di creare un museo. I lavori iniziarono nel 1978 dopo l’acquisto del terreno. L’edificio rappresenta oggi uno dei più importanti esempi di architettura contemporanea a Siena.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.