È stato presentato lo scorso 13 settembre il restauro della Crocifissione di Guido Reni collocata sull’altare maggiore della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. L’intervento, durato un anno, è stato condotto da Davide Rigaglia con Valentina Romè ed è ben illustrato nel volume bilingue edito da Gangemi “Il restauro della Crocifissione di Guido Reni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina / The restoration of Guido Reni’s Crucifixion in the Basilica of San Lorenzo in Lucina”, a cura di monsignor Daniele Micheletti e dello stesso Rigaglia (92 pagine, 24 euro).

La pubblicazione si apre con una premessa storico-teologica di Micheletti, parroco della Basilica, che invita a “guardare” la pala d’altare con nuovi occhi oltre che come mero, per quanto sommo, capolavoro d’arte. Segue, a firma di Sergio Guarino, la scheda storico-artistica del dipinto, definito “celebre e appartato” perché è relativamente modesto lo spazio dedicatogli nella pur vasta e impressionante bibliografia sul “divino Guido”. Reni, che nella sua intensa carriera raffigurò più volte il soggetto della Crocifissione, realizzò questa versione a Bologna intorno al 1637-1638, su commissione della nobile famiglia Angelelli. A causa di vicende tragiche che segnarono quest’ultima e cioè gli assassini, a distanza di vent’anni, del marchese Andrea e del figlio Francesco, la tela peregrinò tra il capoluogo emiliano e Roma. Trovò la sua collocazione definitiva nel 1699 per volontà testamentaria dell’ultima proprietaria Cristiana Duglioli Angelelli, vedova di Andrea.

Nel volume la descrizione delle vicende conservative e del restauro è affidata a Rigaglia e Romè. Sono sempre loro a dare contezza delle accurate indagini diagnostiche, insieme a chi le ha effettuate in prima persona: Valeria Di Tullio, Annalaura Casanova Municchia, Giorgia Sciutto e Claudio Seccaroni. Tali analisi hanno consentito di conoscere dettagli inediti relativi al supporto (un unico telo di lino), alla tecnica esecutiva e ai materiali costitutivi impiegati dall’artista bolognese, e di identificare le resine utilizzate per la verniciatura finale applicata in precedenza.

Tutto ciò ha permesso di guidare al meglio “la rimozione delle integrazioni pittoriche e degli strati protettivi ossidati e cromaticamente alterati che interferivano con la corretta lettura del testo pittorico”. Sono stati recuperati, in definitiva, “l’identità cromatica e materica di ogni singola pennellata” e “i valori estetici e plastici ricercati e voluti dall’artista”.

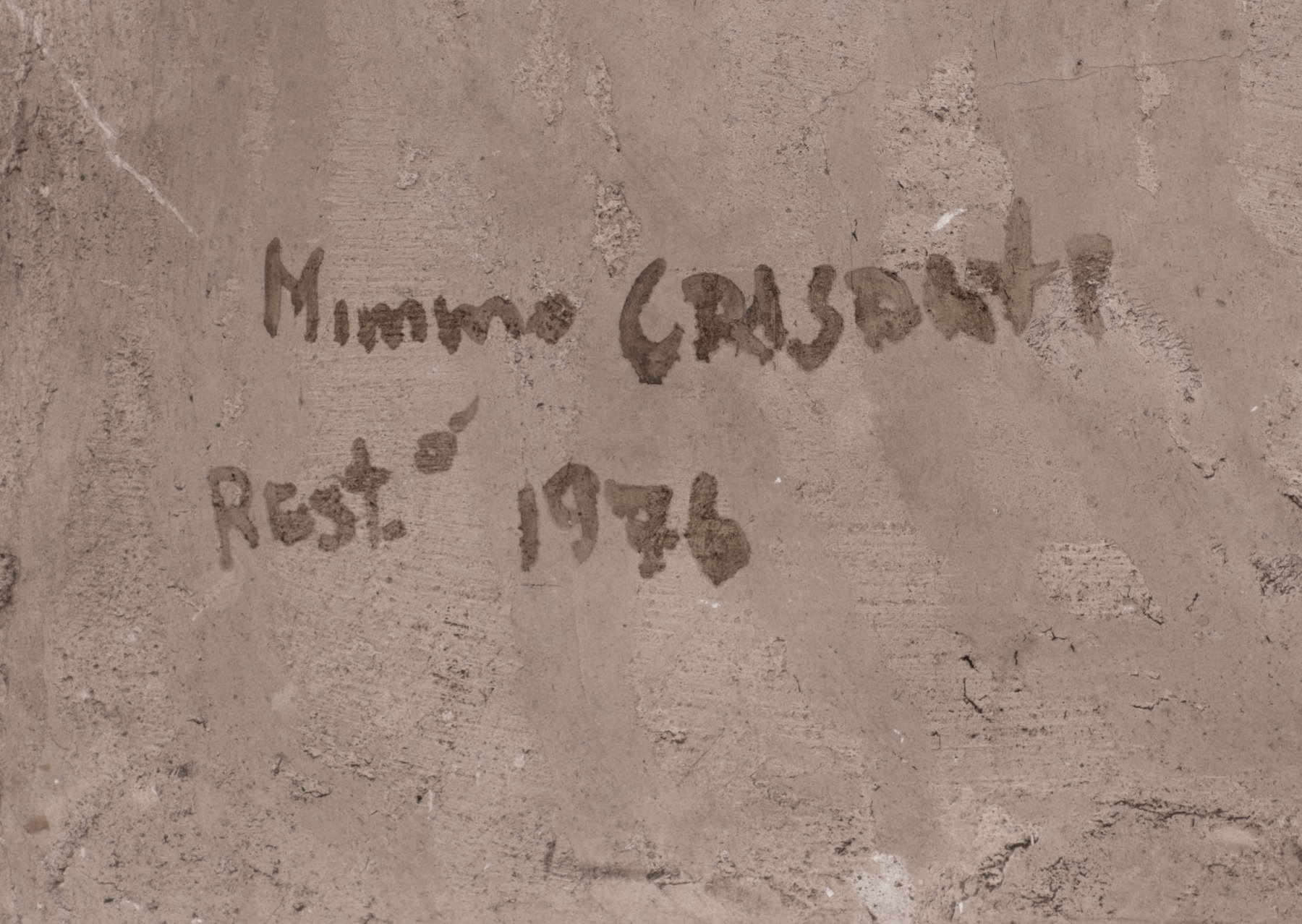

Una delle curiosità pubblicate è che, non appena il dipinto è stato rimosso dalla parete, sono apparse sull’intonaco retrostante la firma e la data dell’ultimo intervento: “Mimmo Crisanti rest.ò 1976”. Ermete Domenico Crisanti, restauratore romano, è scomparso da tempo ma grazie ai materiali personali ancora custoditi dalla figlia, rintracciata per l’occasione, è stato possibile ricavare maggiori informazioni su quel suo lavoro: apparentemente l’“unico documentato” sulla Crocifissione di Reni, secondo chi ne scrive nel volume.

Una parallela ricerca su San Lorenzo in Lucina da me svolta presso l’Archivio Fotografico della ex Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma, avente come specifico oggetto di studio la decorazione scultorea della cappella di San Carlo Borromeo appartenuta un tempo alla famiglia Pasqualoni, si rivelava infruttuosa in tal senso. Le consultazioni, in compenso, restituivano la documentazione di alcuni interventi di restauro della pala di Reni precedenti a quello di Crisanti.

Questo del 1976, si apprende intanto da una lettera indirizzata alla Soprintendenza, era stato invocato già nel febbraio 1972 dal parroco della Basilica, il quale riferiva di “vari studiosi stranieri, venuti come turisti” che avrebbero confermato le sue preoccupazioni sullo stato di salute del Crocifisso.

Andando a ritroso, il 25 novembre 1937 il restauratore Carlo Matteucci aveva presentato un preventivo all’allora Regia Soprintendenza alle Gallerie di Roma. Il quadro risultava “un poco deperito” e nella parte inferiore la tela “rallentata” si era staccata completamente dal telaio, “facendo borse”. In questa stessa area, ai lati del Cristo, vi erano due grosse “ammaccature”. Tutto il dipinto era “inaridito”, “offuscato da polvere secolare e fumo di candele in modo da rendere la pittura velata e torbida”, con diversi sollevamenti e cadute di colore. Per un lavoro “fatto a regola d’arte” Matteucci richiedeva un compenso di 2.200 lire che non tardò a essere approvato, ma venne ridotto a 2.000.

In un paio di mesi si erano già concluse le operazioni, descritte nella relazione finale del 9 febbraio 1938. Per prima cosa era stato “tolto l’ossido di vernice” che alterava la leggibilità del testo pittorico. “Due profonde fosse sulla tela con abrasione di colore, dovute probabilmente da scale male appoggiate” e ubicate in “parti vitali” del dipinto erano state riparate “con rinforzi alla tela e ripresa perfetta del colore”. Prima della verniciatura finale furono risarciti i “vari buchi” prodotti al telaio per applicarvi dei parati e allo stesso fu applicato un rinforzo al centro, ottenendo infine “la distensione perfetta della tela”.

Questo del 1937-1938 non è il solo restauro documentato, oltre a quello di Crisanti, e sorprende che un altro ancora avesse preceduto di soli diciassette anni il lavoro di Matteucci. Si trattava comunque “di una semplice pulitura e di un nuovo tiraggio della tela”, così come prospettato nel preventivo del 10 maggio 1920 del restauratore Tarquinio Bignozzi, il quale, contestualmente, avrebbe preso in carico per un intervento più complesso anche la pala d’altare di Carlo Saraceni della cappella di San Carlo Borromeo.

Le operazioni si svolsero in tempi record, oggi impensabili: il 17 luglio il Crocifisso veniva riconsegnato da Bignozzi dopo soli otto giorni di lavoro, festivi inclusi, per il compenso di 150 lire (per la tela di Saraceni ci vollero tre mesi, e 1.150 lire). Nel collaudo del restauro Achille Bertini Calosso, a quel tempo ispettore della Soprintendenza, aveva previsto che il quadro potesse “ancora resistere qualche anno senza bisogno di altre misure conservative” e che un intervento più “radicale” si potesse rimandare a “un tempo più propizio”.

Non vi sono tracce di ulteriori restauri posteriori al 1896, data dalla quale parte la documentazione storica dell’Archivio Fotografico, dove oltre a quanto sin qui citato si conservano alcuni scatti relativi al restauro di Crisanti.

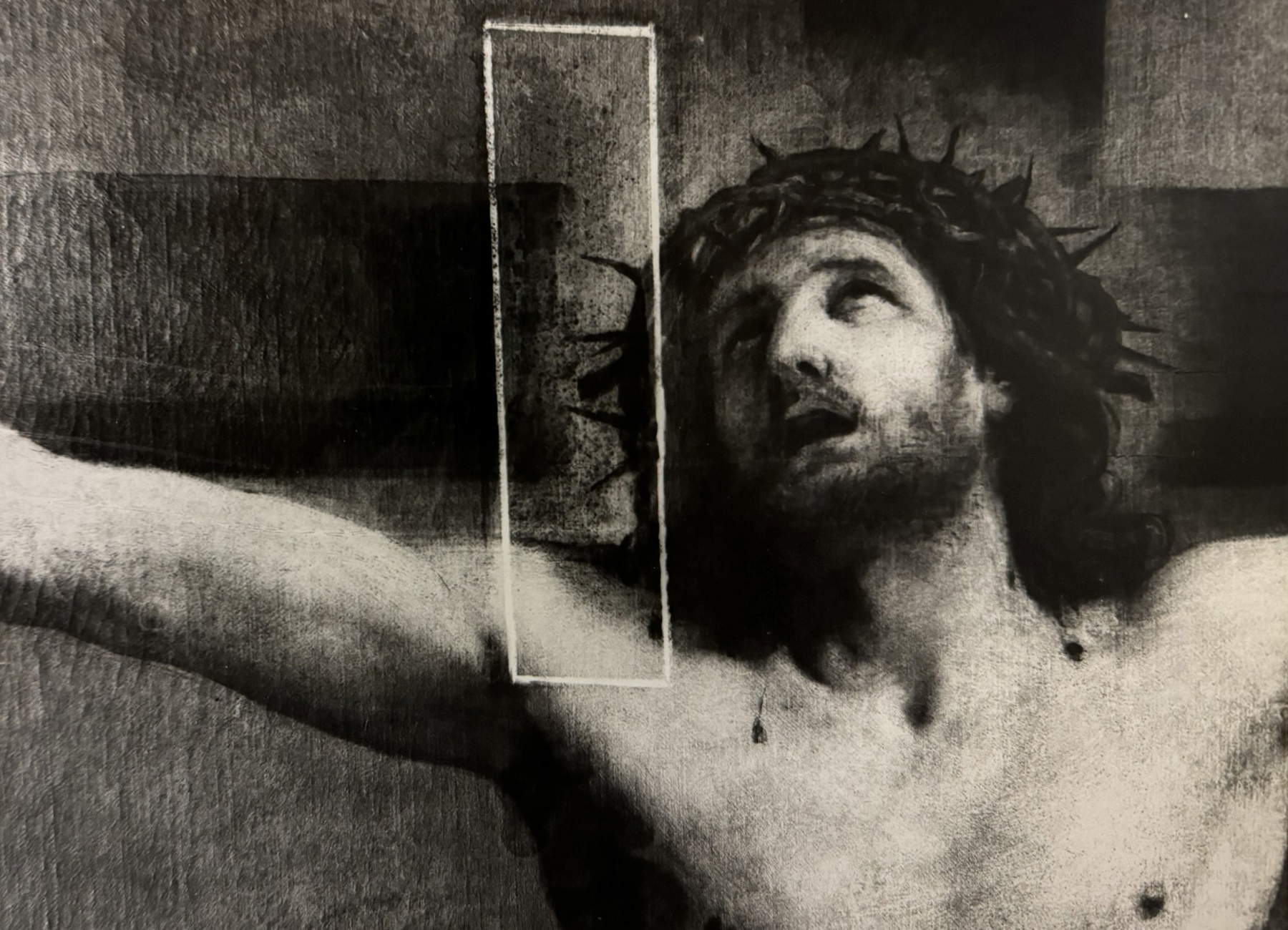

Per quanto riguarda le riproduzioni disponibili più in generale, se ne segnala in particolare una degli Archivi Alinari (ADA-F-004822-0000) realizzata da Domenico Anderson tra il 1891 e il 1899, come si evince confrontando i cataloghi del noto fotografo relativi a quegli anni (lo scatto 4822 è assente nel primo e appare per la prima volta nel secondo catalogo). È proprio grazie a questa immagine che Rigaglia e Romè hanno potuto attestare come alcune lacune del dipinto, nello specifico quella in corrispondenza al petto di Cristo, siano state generate molto probabilmente da cause di natura antropica in un’epoca antecedente alla fine del XIX secolo. Oltre a risarcire queste aree, l’intervento odierno ha tentato di far rientrare in corrispondenza ad esse la deformazione del supporto tessile, nei limiti del possibile per via della doppia foderatura applicata da Crisanti.

Un’ulteriore curiosità che ci restituisce l’Archivio Fotografico è la “bruttissima tenda” che ricopriva l’opera prima dell’ottobre 1933, come risulta dalla richiesta di rimuoverla fatta in questa data da Federico Hermanin al parroco di San Lorenzo in Lucina. Il tendaggio, scriveva l’allora soprintendente definendolo un vero e proprio “sconcio”, “oltre a sottrarre allo sguardo dei visitatori l’importantissimo dipinto, deturpa l’effetto estetico del magnifico altare, opera del Rinaldi”. Lo si intravede in una fotografia Alinari/Anderson anteriore al 1891 (ADA-F-000114-0000), in quel momento opportunamente ritirato sui lati, forse proprio con l’occasione dello scatto.

Una nota finale. Dopo la creazione delle Soprintendenze cosiddette olistiche e un periodo di transizione amministrativa in cui non era fruibile da parte degli utenti esterni, l’Archivio Fotografico, che dal 2019 è in consegna al neocostituito VIVE (Vittoriano e Palazzo Venezia), è tornato nuovamente accessibile grazie ai nuovi accordi tra quest’ultimo e le attuali Soprintendenze. Al momento l’apertura è di due ore settimanali, previa disponibilità di due funzionari, non sempre garantita per carenze di personale: un limite inadeguato, si direbbe, per la consultazione di un ingente patrimonio di materiali indispensabili per studiosi e tecnici. Quanto alla Basilica di San Lorenzo in Lucina, sono in corso di restauro le cappelle del lato sinistro e chissà quali altre novità potrà riservare il cantiere aperto nello scorso mese di giugno.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.