Rischia d’ingannarsi chi arriva alla Rotonda di Rovigo dalla via più bella e più comoda, quella che porta alla lunga piazza aperta nel 1864: un prato, i pini, due ali di pavé e due fila di case colorate che t’accompagnano davanti a quello che pensi sia il fronte del grande tempio ottagonale. In realtà, la facciata è due lati più a sinistra. E dà sulla strada meno interessante. L’ingresso monumentale però sta lì, ed è entrando da lì che ci si ritrova con l’altare dinnanzi agli occhi, e dappertutto, sulle pareti, i teleri che coprono tutti gli otto lati della chiesa, le nicchie con le statue dei santi, i finestroni da cui entra per ovunque la luce del giorno, e in alto, sul soffitto, l’immagine della Beata Vergine del Soccorso, alla quale la chiesa è dedicata.

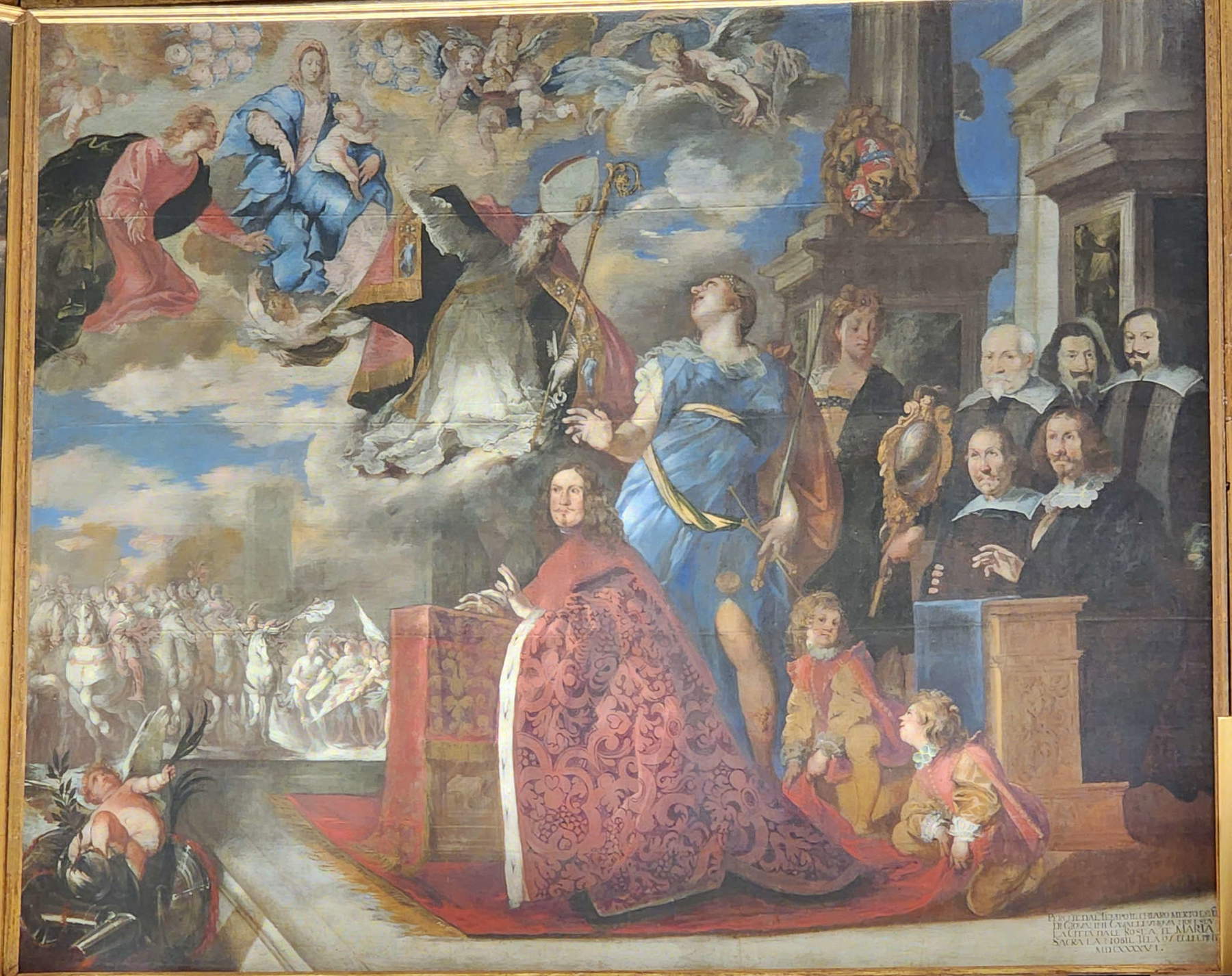

Ci si sente travolti, inondati. Se arriverai alla Rotonda dopo aver visto il grande Panorama di Giovanni Biasin a Palazzo Roverella, l’avvolgente veduta di Venezia appesa alle pareti per dare al riguardante la sensazione di stare lì, sull’acqua del bacino di San Marco, allora quei ventidue metri di carta ti sembreranno un gioco, o al più una specie d’anticamera. Qui, dentro questa chiesa, non c’è l’illusione di trovarsi altrove, non c’è la consapevolezza d’assistere a una sorta di spettacolo creato apposta per sbalordire, e forse non c’è neppure l’interesse di sapere chi sono i pittori che hanno coperto tutte le pareti di questa chiesa. E l’elenco sarebbe lungo, dacché c’è tutto il meglio della pittura veneta del Seicento: non è esistito grande artista della Venezia barocca che si sia sottratto all’idea di dare un suo dipinto alla Rotonda di Rovigo. Non t’interessano le figure, non t’interessano quei turbinii d’aria e di nuvole, quello svolazzio di stoffe e broccati, quell’esorbitanza di cieli e bagliori dorati, quei grovigli di corpi d’angeli, tutta roba che sarebbe sufficiente a piegare l’animo più refrattario alla meraviglia. Non t’interessano neppure le generalità dei pittori che, noncurante, leggi sui pannelli quando ci passi di fianco, senza andartele a cercare: scorrono i nomi di Pietro della Vecchia, Pietro Ricchi, Pietro Liberi, Gregorio Lazzarini, Francesco Maffei, Andrea Celesti, Antonio Zanchi, persino due stelle della grande decorazione barocca toscana, Giovanni Coli e Filippo Gherardi, che per qualche anno lavorarono assieme a Venezia, e tanti altri forse di minor fama, ma sicuramente di gran mestiere. Certo: non che fuori dalla cerchia degl’iniziati i nomi d’un Ricchi o d’un Maffei muovano a eccitazione, ma di sicuro dentro alla Rotonda c’è materiale a sufficienza per comporre una sorta di campionario della gran pittura veneta del tempo.

A maggior ragione, allora, i nomi interessano poco o niente. Ti vien da pensare che la Vergine e i santi probabilmente non si son mai occupati di politica, ma l’impressione è quella d’assistere a un consesso dove il sacro è una giustificazione, un pretesto, un’enorme scenografia radiosa, di prender parte a una messinscena consapevole, in cui l’apparato divino concorre, in un solo luogo, all’esaltazione d’un apparato terreno. Corrono, lungo le fasce che girano su tutti gli otto lati del tempio, episodî delle scritture mescolati con scene che celebrano i podestà di Rovigo, gli amministratori locali che all’epoca guidavano la città, scelti tra il patriziato della Repubblica di Venezia di cui Rovigo era parte ed eletti dal Maggior Consiglio della Serenissima. Erano qualcosa più che sindaci: i podestà, che duravano in carica dodici mesi, non amministravano soltanto Rovigo, ma erano anche i provveditori generali di tutto il Polesine, erano i detentori del potere giudiziario sulle terre da loro governate, e presiedevano anche il governo delle acque, compito che, in una terra di fiume, di mare e di palude, era certo tra i più delicati. Non c’è forse da stupirsi, se la loro presenza qui dentro è tanto insistente: nella fascia inferiore, le otto storie della Vergine s’alternano ad altrettante glorificazioni di podestà, e in quella mediana venti santi, modellati in stucco dallo scultore comasco Davide Arrieti nel 1627, guidano l’occhio verso la fascia superiore, tutta riempita, fatta eccezione per un solo telero, con le celebrazioni dei governatori rodigini: dodici podestà e quattro provveditori. Sul soffitto che decora la cupola, infine, l’affresco del 1887 con un miracolo della Madonna del Soccorso, opera di Vittorio Bressanin.

Forse non esiste in tutto il Veneto, fuori dal Palazzo Ducale di Venezia, un solo luogo che celebri con tanta ostinata perseveranza, tanto soverchiante splendore, tanto ostentato orgoglio l’amministrazione della Serenissima, con quei sindaci avvolti nei loro ermellini, nelle loro porpore, quasi mediatori tra cielo e terra, presentati alla Madonna ora dalle virtù, ora dagli angeli, com’è per il podestà Bertuccio Civran che in uno dei teleri di Maffei è accompagnato, sotto la colonna d’un tempio classico, dalla carità e dall’umiltà, singolare paradosso, o com’è per Bartolomeo Querini, nel più cupo e tenebroso dei dipinti della Rotonda, dove Pietro Ricchi s’immagina la stessa città di Rovigo, vestita a lutto, a guidare il podestà. Il ciclo di teleri ci appare come fosse stato dipinto tutto assieme, perché si muove come un pezzo unico, perché risponde con tutta probabilità a un programma decorativo preciso, un programma d’esaltazione della città e, forse ancor più, della sua capitale, ma i teleri della Rotonda han richiesto quasi sessant’anni per esser completati, e alla fine dei lavori il santuario dedicato alla Madonna del Soccorso era diventato un grande, splendido tempio civico, forse financo sproporzionato alle dimensioni d’una città che tuttavia, per quanto non fosse certo la più grande della Serenissima, era rilevante e prospero centro di confine, capoluogo d’un territorio ch’era stato peraltro interessato, agl’inizî del Seicento, da una forte crescita demografica. Non sorprende allora che a un certo punto della storia qualcuno dovette aver pensato bene di trasformare il santuario della Beata Vergine Maria del Soccorso in una sorta di municipio bagnato dalla luce sacra.

La chiesa era stata costruita qualche tempo prima che la città prendesse questa decisione. La sua storia, all’inizio, è identica a quella di centinaia d’altri luoghi sacri: c’è una comunità ch’è fortemente attaccata a un dipinto che raffigura la Madonna perché lo ritiene miracoloso, e a un certo punto, solitamente in concomitanza con un miracolo particolarmente sentito (nel nostro caso, il felice superamento d’una pestilenza), la comunità decide che l’oratorio dove finora aveva venerato quell’immagine non è più adatto allo scopo. Diciamo genericamente “comunità” perché, nel caso della Rotonda, non sappiamo bene se l’impulso maggiore fosse giunto dalle autorità cittadine, dal vescovo oppure dai francescani che gestivano l’oratorio precedente, e che avrebbero gestito anche la nuova chiesa. Sta di fatto che sul finire del Cinquecento è affidato all’architetto Francesco Zamberlan, amico e collaboratore del Palladio, l’incarico di progettare un nuovo tempio, pagato con le risorse pubbliche e col concorso dei donativi dei privati rodigini, che si rivelarono peraltro decisamente generosi. La prima pietra era posata il 13 ottobre 1594 e dodici anni più tardi l’edificio veniva terminato (solo il campanile, progettato dal più grande architetto veneto del Seicento, Baldassarre Longhena, è posteriore: fu cominciato nel 1655, e terminato addirittura nel 1773). La chiesa si trova in una zona decentrata, attaccata alle mura della città, in un’area poco costruita, che pertanto consentì a Zamberlan di optare per un tempio a pianta centrale, scelta peraltro rara per una chiesa rinascimentale in Veneto e con pochi altri riscontri, e dalle dimensioni considerevoli. All’esterno, il corpo ottagonale si presenta circondato da un grande portico sorretto da colonne d’ordine tuscanico, svettanti sopra un podio. L’esterno inganna anche perché estremamente regolare, moderato, equilibrato, sobrio: il lavoro d’un ingegnere, presumibilmente mosso da ideali umanisti, desideroso di celebrare l’armonia, la razionalità, il dominio dell’essere umano che vuol dare un ordine alle cose. Dentro cambia tutto: Franco Barbieri, riconosciuto studioso d’architettura, ha notato come, all’interno, il visitatore si senta sopraffatto dalla cascata di dorature, dipinti e figure che gli scorrono attorno e sopra la testa. Non sappiamo se l’intenzione fosse questa fin dall’inizio, ma di sicuro, nel momento in cui, alla fine d’una disputa (occorrerà tener conto che siamo all’epoca della persecuzione contro Paolo Sarpi, all’epoca dell’aspro conflitto tra la Serenissima e la Chiesa, all’epoca dell’interdetto di Paolo V contro la Repubblica di Venezia), la città di Rovigo ottenne la titolarità della chiesa garantendosi così la facoltà di trasformarla nel tempio civico ch’è diventata, evidentemente le autorità dovettero stabilire un programma che oggi vediamo lungo tutti gli oltre duemila metri quadri di pareti che circondano il fedele quando guarda in faccia l’altare ligneo, scolpito nel 1607 da un artista locale, Giovanni Caracchio.

C’è stata probabilmente fin da subito, o quasi, l’intenzione di convertire il santuario in un singolare mausoleo delle glorie rodigine, ma con altrettanta probabilità dovette mancare una regia unica, per quanto i governi che amministrarono Rovigo per quasi tutto il Seicento s’industriarono per dare una certa continuità estetica a tutto l’apparato decorativo: va sottolineato che le opere venivano donate o pagate dai singoli che le commissionavano, ragione per cui, peraltro, non è neppure semplice ritrovare precisi documenti che consentano di ricostruire nei dettagli la storia di questo ciclo dipinto. Poco male: l’assenza di notizie non impedisce di cogliere l’unitarietà d’un programma che appare predeterminato, per quanto poi riempito a episodî, con uno stillicidio di teleri, donati dai podestà quando terminava il loro incarico, più per autocelebrazione e per usanza che per sincera devozione, che sarebbe continuato fin quasi alle soglie del Settecento. Era, ha sintetizzato Vittorio Sgarbi che a lungo ha studiato la Rotonda di Rovigo, “un luogo di devozione mariana in cui veniva celebrata soprattutto la Repubblica Veneta”.

.

L’armamentario propagandistico di questa celebrazione mirava a esaltare Venezia per mezzo dei suoi amministratori locali, considerati come gli affidabili bracci della Serenissima sul territorio, decisi a governare Rovigo e il Polesine secondo i principî che consentivano alla Repubblica di dominare per mare e per terra: da una parte, allora, il tributo alle virtù che guidavano l’azione dei podestà, dall’altra gli effetti del loro buongoverno, sotto la benedizione dei santi e sempre avendo per sfondo Venezia o la stessa Rovigo, rappresentata coi suoi palazzi o personificata, come s’è visto, mentre presenta il podestà di turno alla Vergine. Il podestà Giovanni Cavalli, per esempio, è scortato dalla Giustizia e dalla Prudenza, mentre il suo collega Benedetto Zorzi è circondato dall’Abbondanza, dalla Giustizia, dalla Virtù e della Prudenza, mentre un altro quartetto, composto dalle virtù cardinali, conduce il podestà Nicolò Balbi al cospetto della Madonna in un dipinto d’autore ancora sconosciuto. Guardano alle conseguenze dell’azione del podestà i dipinti di Antonio Randa, che raffigura Pietro Morosini assieme a una cornucopia e a una gru che tiene un sasso, simbolo di vigilanza, e di Francesco Maffei che immagina Sante Moro assieme all’Abbondanza, all’allegoria di Venezia e a un povero che partecipa alla glorificazione del podestà assieme alla personificazione dell’Amore per i poveri, mentre l’allegoria della Virtù sta cacciando il vizio. Non mancano neppure i podestà che intendevano dar dimostrazione del proprio potere facendosi dipingere assieme a figure che richiamassero i territorî amministrati: ecco allora che Andrea Celesti presenta il podestà Giovanni Giustiniani assieme ai quattro fiumi che solcano il Polesine, ovvero il Po, l’Adige, l’Adigetto e il Tartaro-Canalbianco. E negli anni, questa celebrazione, pur mantenendo una tenuta estetica notevole, pur serbando quell’equilibrio che ci fa sembrare tutto l’apparato come fosse stato dipinto nel giro di poco tempo, è stata declinata nei modi più diversi: ecco allora le meditazioni tenebriste di Pietro Ricchi, le ricchezze barocche di Pietro Liberi, il neocinquecentismo crepuscolare di Antonio Zanchi, i vortici di nubi di Francesco Maffei, il movimento enfatico e festoso di Coli e Gherardi. Tutta gente che, forse, aveva più fede nell’arte che nel potere che commissionò i teleri.

Rovigo tutta doveva sentirsi attiva, partecipe della costruzione d’una sorta di Venezia sulla terraferma: così doveva apparire la città delle rose a chiunque entrasse qui dentro. Con, ovviamente, tutti i limiti d’un sistema politico fortemente centralizzato, dove a governare era un’élite che si tramandava le proprie posizioni di generazione in generazione, dove enorme era la distanza tra il potere e la popolazione. La studiosa Mariangela Bordin ha notato come, in gran parte dei dipinti, gli unici due edifici che siano sempre rappresentati laddove s’intraveda il profilo di Rovigo sono il castello e la Rotonda stessa, chiamata alla funzione simbolica di luogo sacro e civico in cui la comunità tutta si riconosce, sotto la protezione della Madonna soccorritrice, che tiene tra le mani il fiore simbolo della città. Un simbolo, esattamente come la chiesa: si potrebbe aggiungere che, forse, anche la stessa forma della chiesa potrebbe esser stata decisa per trasmettere alla popolazione un senso di fermezza, di solidità, di stabilità, dacché fin dal principio, fin dalla fondazione dovette esser ben accetta l’idea che la Rotonda sarebbe stata il tempio di tutti i rodigini, costruita grazie anche alla loro generosità. E si potrebbe anche azzardare che evidentemente, nella libera Repubblica di Venezia, colpita dall’interdetto proprio nell’anno in cui a Rovigo veniva terminata la costruzione della Rotonda, fosse chiaro fin da subito che il tempio della comunità non doveva essere un corpo separato. Certo: si dirà che i podestà sono comunque tutti inginocchiati di fronte alla madre di Dio, che in tutti i teleri i rodigini non son neppure considerati, che il governo cittadino s’era appropriato d’un culto nato per effetto della spontaneità popolare, e che la comunità non viene rappresentata se non attraverso coloro che eran stati delegati a rappresentarla, e peraltro non perché voluti dalla cittadinanza, ma perché espressione di un’oligarchia e per di più scelti da un organo, il Maggior Consiglio, di cui si faceva parte per diritto ereditario. E oggi ci appare indubbiamente contraddittorio celebrare la comunità per mezzo della magnificenza del potere. Eppure è in quest’ambiguità, in quest’intreccio di fede e potere che la Rotonda di Rovigo trova il suo senso più profondo. Ed era tanto per quei tempi: in tutto il territorio che appartenne a quella Serenissima che nel Seicento lottò contro la Chiesa e tanta accoglienza diede a chi dall’autorità ecclesiastica veniva perseguitato, non esiste luogo sacro in cui l’affermazione d’una

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.