La grande mostra del 2025 sul Beato Angelico a Firenze (Palazzo Strozzi e Museo di San Marco, dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026) ha avuto, tra gli altri, il merito d’offrire al pubblico, nella prima sala di Palazzo Strozzi, una sorta di ricostruzione ideale della chiesa di Santa Trinita nel primo Quattrocento, quando chiunque vi fosse entrato avrebbe visto tre sbalorditivi capolavori del primo scorcio del XV secolo, ovvero l’Annunciazione di Lorenzo Monaco (Piero di Giovanni; Siena, 1370 circa – Firenze, 1424 circa), l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano (Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio; Fabriano, 1370 circa – Roma, 1427) e la Deposizione del Beato Angelico (Giovanni da Fiesole, al secolo Guido di Pietro; Vicchio, 1395 circa – Roma, 1455), tre opere oggi tutte conservate in luoghi diversi, per quanto tutti a Firenze (l’Annunciazione è rimasta in Santa Trinita, l’Adorazione è agli Uffizi e la Deposizione è custodita al Museo di San Marco). La mostra ha riunito le pale di Lorenzo Monaco e del Beato Angelico, che peraltro si trovano, potremmo dire, in continuità ideale, e non solo per le ipotesi di un alunnato dell’Angelico presso la bottega di Lorenzo Monaco (sebbene la mostra, nella prima sezione sulla fase giovanile della carriera di Guido di Pietro, curata da Angelo Tartuferi, abbia accolto semmai l’idea di un esordio nel segno di Gherardo Starnina), ma anche per il fatto che l’Angelico subentrò al collega nella realizzazione della Deposizione, che fu inizialmente commissionata proprio a Lorenzo Monaco. La sala ha poi mostrato, in luogo dell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, rimasta agli Uffizi, la tavoletta con la Presentazione di Gesù al tempio, oggi al Louvre, che costituiva lo scomparto di destra della predella dell’Adorazione.

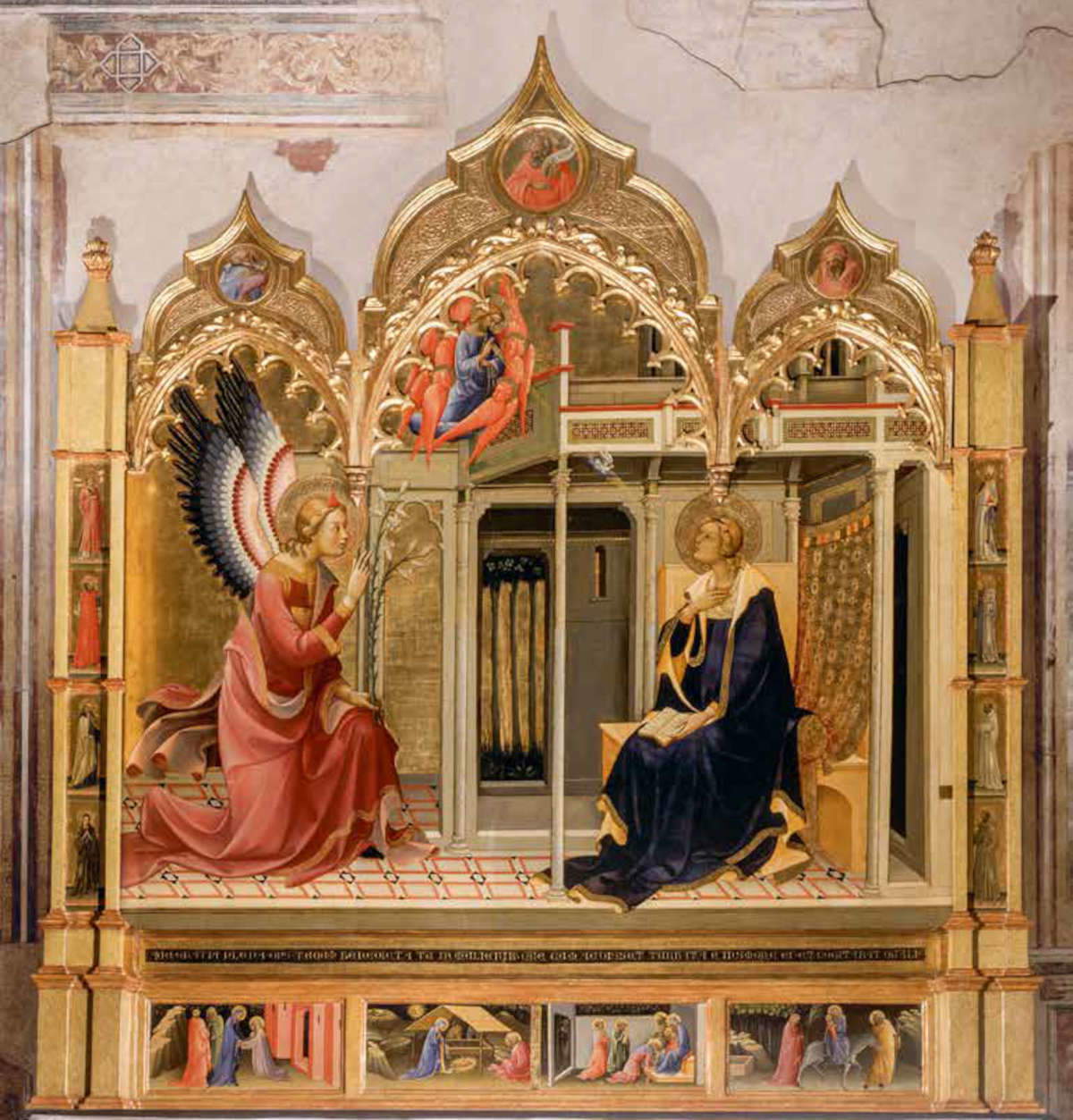

Santa Trinita è un episodio fondamentale per comprendere gl’incroci dell’arte fiorentina del primo Quattrocento, sospesa tra permanenze trecentesche (il gusto tardogotico era ancora imperante, malgrado si fosse già compiuta la rivoluzione rinascimentale di Masaccio) e aperture radicali al nuovo. E nel giro di poco più di dieci anni la chiesa s’era riempita con questi tre capisaldi dell’arte fiorentina. La prima opera ad arrivare era stata l’Annunciazione di Lorenzo Monaco, ancor oggi nella cappella Bartolini Salimbeni, che è tuttora l’unica cappella della chiesa, ha spiegato la studiosa Daniela Parenti, “a presentare organicamente l’aspetto assunto all’inizio del XV secolo […], frutto di una omogenea progettazione, come si evince dalla perfetta incastonatura della pala d’altare rispetto agli affreschi e dalla coerenza iconografica del programma decorativo dedicato a Maria, di cui è celebrata la natura senza peccato”. La famiglia Bartolini Salimbeni deteneva il giuspatronato della cappella sin dal 1363, anche se i termini dell’incarico conferito a Lorenzo Monaco, purtroppo, non sono documentati, e di conseguenza la pala è databile solo per via ipotetica, su base stilistica. Si tratta di un dipinto fortemente sperimentale: l’artista, pur senza rinunciare alle sue figure eteree, quasi astratte, ai suoi svolazzi, alle sue proporzioni allungate, e pur senza ancora applicare la prospettiva scientifica, decide comunque di rompere la tradizionale ripartizione in scomparti dell’arte tardogotica e d’inserire una scena che non ha soluzione di continuità. Anzi: la radicalità di questo approccio è evidenziata persino dalla mancanza di simmetria, con la Vergine che appare spostata verso il centro e non occupa, in simmetria con l’angelo, lo spazio sotto lo scomparto destro. È possibile immaginare che Lorenzo Monaco abbia optato per questa soluzione per restituire al suo committente una scena in continuità con gli affreschi della cappella, dipinti da lui stesso (sono peraltro gli unici affreschi di Lorenzo Monaco che conosciamo).

È lecito immaginare, come ipotizza lo studioso Carl Brandon Strehlke, curatore della rassegna sul Beato Angelico, che la pala di Lorenzo Monaco possa esser stata d’ispirazione a uno dei più potenti uomini della Firenze del tempo (oltre che il più ricco della città: lo sappiamo dai censimenti dei contribuenti), Palla Strozzi (Firenze, 1372 – Padova, 1462), che intendeva omaggiare il padre Nofri (Onofrio) Strozzi con una pala che avrebbe ornato la sua cappella sepolcrale, anch’essa in Santa Trinita. Nofri Strozzi era scomparso nel 1418 e, in quello stesso anno, Palla aveva deciso di ampliare il sacello funerario per dare seguito alle volontà del padre, il quale aveva messo a disposizione un lascito di duemila fiorini per lo scopo (per dare un’idea dell’importanza della cifra, si pensi che, nel 1420, Ghiberti, Brunelleschi e il capomastro Battista d’Antonio, chiamati a sovrintendere ai lavori della Cupola di Santa Maria del Fiore, venivano pagati con uno stipendio di tre fiorini al mese). Il progetto, che è stato attribuito a Lorenzo Ghiberti, prevedeva la costruzione di un nuovo ambiente, una sagrestia, sorta su di un’area non edificata, e la sistemazione del sepolcro di Nofri Strozzi nella cappella esistente, dedicata ai santi Onofrio e Nicola di Bari (i santi eponimi di Nofri e di suo figlio Niccolò, scomparso prematuramente nel 1411), che a seguito dei lavori sarebbe risultata adiacente alla sagrestia. Palla Strozzi aveva commissionato a Lorenzo Monaco la Deposizione, destinata alla cappella dei santi Onofrio e Nicola (dove i fedeli l’avrebbero vista dietro una grande cancellata in ferro battuto, non più esistente), e a Gentile da Fabriano l’Adorazione dei Magi, che avrebbe invece decorato la cappella adiacente. L’arcosolio di Nofri Strozzi avrebbe diviso i due ambienti comunicanti.

Per prima, venne commissionata e completata l’Adorazione di Gentile da Fabriano, dipinta tra il 1420 e il 1423. La si potrebbe quasi considerare una sintesi delle aspirazioni di Palla Strozzi: preziosismi, applicazioni d’oro e d’argento, un corteo aristocratico che pare quasi uscito da una fiaba cortese, i cavalli riccamente bardati, gli elementi esotici (come il ghepardo che osserva un falcone che cattura un piccione, oppure i cammelli con le scimmie sulle loro gobbe, e poi gli abiti di ogni foggia e colore), e financo il ritratto di Palla Strozzi (è l’uomo con il singolare turbante azzurro e dorato che si vede appena dietro i magi: curioso, invece, che nell’Adorazione non compaiano i ritratti di Nofri e Niccolò), il tutto sullo sfondo d’una Firenze immaginaria come quella che si vede soprattutto nello scomparto di predella raffigurante la Presentazione al tempio, dove convivono ricche dame e mendicanti, probabilmente secondo l’idea, espressa nella Politica di Aristotele (di cui Palla Strozzi possedeva una preziosa copia), che il buon governo d’una città si fondasse sull’equilibrio degl’interessi delle classi sociali (anche se, rileva Strehlke, “la dicotomia tra ricchi e poveri nel quadro di Gentile è più probabilmente una testimonianza dell’abilità dell’artista nel trasmettere le sensazioni e le emozioni interiori”). È interessante a questo punto rilevare che la doppia cappella Strozzi in Santa Trinita era un progetto ambizioso: “a un tempo sepolcro di famiglia, sagrestia e coro notturno, rappresentava tuttavia un’opera senza alcun precedente” (così Michela Young). Parliamo infatti di un sito che non era stato pensato soltanto per celebrare la famiglia, ma anche come luogo aperto alla città: per qualche tempo venne infatti adoperata come sede delle riunioni del gonfalone dell’Unicorno (una delle circoscrizioni in cui era divisa la città al tempo), e nelle intenzioni di Palla Strozzi avrebbe dovuto completarsi con una biblioteca aperta al pubblico: sarebbe stata la prima in Europa. Palla, tuttavia, non ci riuscì, e abbandonò definitivamente il progetto quando, nel 1433, venne condannato all’esilio, provvedimento che lo costrinse a partire per Padova senza fare più ritorno e che sancì la definitiva vittoria dei Medici sulla fazione guidata, appunto, dagli Strozzi e dagli Albizi (e sarebbe stato proprio Cosimo de’ Medici il Vecchio ad aprire, nel convento di San Marco, la prima biblioteca d’Europa aperta al pubblico).

Palla Strozzi fece comunque in tempo a vedere installata la Deposizione (il tema era stato scelto in ragione della destinazione sepolcrale del dipinto), sebbene consegnata con grosso ritardo rispetto a quanto doveva aver preventivato: l’opera era stata infatti commissionata a Lorenzo Monaco (evidentemente, come detto, avendo visto la sua Annunciazione per i Bartolini Salimbeni, Palla dovette risultarne particolarmente colpito), ma l’artista senese non fece in tempo a terminare il lavoro poiché scomparve verso il 1424. Lorenzo Monaco riuscì a finire soltanto la predella, la parte più ‘astratta’, per così dire, dell’intera composizione, con la Natività al centro e ai lati le storie di sant’Onofrio e san Nicola, e le cuspidi, con gli episodî successivi alla deposizione dal sepolcro: il Noli me tangere a sinistra, la Resurrezione al centro e Le pie donne al sepolcro nella cuspide destra, tutti dipinti con le solite eleganze che costituivano una sorta di corrispettivo in pittura di quello che Lorenzo Ghiberti faceva in scultura. La scena al centro era rimasta vuota: per il completamento era stato dunque chiamato il Beato Angelico che, per il suo lavoro, venne pagato in natura, dal momento che ricevette come compenso, ha ricostruito Strehlke, 27 botti di vino (1.230 litri circa) consegnati al convento di San Domenico a Fiesole, dove viveva l’artista al tempo, come donativo dal valore corrispondente ai 150 fiorini che Gentile da Fabriano aveva ricevuto per il proprio lavoro. Non sappiamo di preciso quando l’incarico passò all’Angelico: è noto però, da un documento, che nel luglio 1432 la pala era stata collocata nella sagrestia della chiesa di Santa Trinita.

Come aveva fatto Lorenzo Monaco per la pala Bartolini Salimbeni qualche anno prima, anche il Beato Angelico dipinse nella tavola per Palla Strozzi una scena dirompente, innovativa: l’episodio evangelico, come nell’Annunciazione, occupa tutti gli scomparti del trittico senza soluzione di continuità, e rispetto all’opera di Lorenzo Monaco viene meno anche il fondo oro, dal momento che la scena si svolge nel contesto di un paesaggio collinare con, sullo sfondo, la veduta di una Gerusalemme ideale. I personaggi sono comunque suddivisi in tre gruppi che seguono la ripartizione della tavola: grande enfasi, ovviamente, è accordata al gruppo centrale con la figura di Cristo che viene deposto dalla croce, per il quale peraltro il Beato Angelico studia un’iconografia del tutto nuova, con le braccia che, invece di essere attaccate al corpo, vengono tenute in alto dagli uomini che stanno deponendo Gesù, così che la sua figura assuma le sembianze d’una croce. Il Beato Angelico rompe gli schemi anche nel tratteggiare le espressioni dei personaggi, che abbandonano qualunque convenzionalità e sono invece colti mentre piangono, soffrono, parlano, esprimono il loro dolore, sempre però con una pacatezza che trasmette quel senso di misticismo che sempre s’avverte nei dipinti del Beato Angelico. Già negli anni Cinquanta, Frederick Mason Perkins aveva sottolineato che la Deposizione di Santa Trinita segna “il momento più decisivo dell’evoluzione stilistica dell’Angelico, momento in cui la sua maniera ‘neo-gotica’ sta per essere definitivamente sostituita da uno stile più conforme agli ideali naturalisticamente informati della ‘scuola nuova’ fiorentina fondata da Masaccio”. L’opera, secondo Mason Perkins, ci offre inoltre, “più di alcun’altra opera del suo autore, un’idea assai illuminante dei due lati contraddittori del complesso psicologico del frate-pittore: quello di religioso profondamente spirituale ed immaginoso, e quello di pittore nato, pratico e curioso, sensibilissimo a tutte le impressioni fisiche e a tutte le speculazioni artistiche”.

Strehlke ha ravvisato anche un significato politico nella Deposizione, in particolare lungo la breve direttrice visiva che lega il dettaglio della Maddalena che accarezza i piedi di Cristo al poggia piedi dove è raffigurato il sangue rappreso: “Durante la messa”, ha scritto lo studioso, “è proprio davanti a questa scena che il sacerdote solleva il calice di vino, dichiarando ‘questo è il calice del mio sangue […] versato in sacrificio per voi’. Gli attacchi degli hussiti e dei lollardi contro la dottrina della transustanziazione – la trasformazione del pane e del vino consacrati nel corpo e nel sangue di Cristo – furono oggetto del concilio ecclesiastico tenuto a Siena nel 1423-1424. Angelico e i suoi Angelico e i suoi mecenati ne seguirono da vicino i lavori, poiché il fiorentino Leonardo Dati, maestro generale dei domenicani, ricopriva la carica di rappresentante papale. I chiodi insanguinati e la corona di spine vengono mostrati dal patrizio in abiti contemporanei e dall’aureola raggiata a un gruppo di persone diverse: anziani ebrei, un mongolo, un uomo dalla pelle scura con il volto tra le mani e un giovane fiorentino che fissa la croce”.

Terminato il lavoro, la pala venne dunque collocata sull’altar maggiore della cappella dei santi Onofrio e Nicola. Palla Strozzi riuscì però a vedere coi suoi occhi il frutto del suo aggiornatissimo mecenatismo per soli due anni: Cosimo de’ Medici, che era stato mandato in esilio nel 1433 proprio su pressione di Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, i quali avevano una fortissima influenza sul governo oligarchico della città e avevano accusato il rivale di mirare all’instaurazione di una dittatura su Firenze, approfittò del fatto che l’anno successivo in città s’insediò un Priorato (l’organo che deteneva il potere esecutivo) filo-mediceo, e si vendicò dei suoi avversarî mandandoli a loro volta in esilio (sia Rinaldo sia Palla non avrebbero più rivisto Firenze).

Come detto, le due opere che Palla Strozzi aveva fatto dipingere per la doppia cappella di famiglia non si trovano più in Santa Trinita: l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano venne rimossa dalla sua sede nel 1806, all’epoca delle soppressioni napoleoniche, e quattro anni più tardi figura esposta alla Galleria dell’Accademia che proprio nel 1810 veniva dotata di un importante patrimonio che comprendeva eccezionali capolavori, come la Sant’Anna Metterza di Masaccio e Masolino, il Battesimo di Cristo del Verrocchio e di Leonardo da Vinci e la Cena in Emmaus del Pontormo, qui radunati per istruire i giovani studenti dell’Accademia fiorentina. Venne quindi spostata agli Uffizi nel 1919, sebbene non intera: lo scomparto di predella con la Presentazione al tempio era stato mandato in Francia nel 1812, all’epoca delle spoliazioni napoleoniche, e fu pertanto sostituito con una copia. Stesso iter anche per la Deposizione del Beato Angelico: con le soppressioni napoleoniche, la pala fu rimossa dalla chiesa e spostata in deposito, quindi esposta alla Galleria dell’Accademia e infine, dal 1998, conservata al Museo di San Marco.

Palla Strozzi aveva però fatto in tempo a scrivere un capitolo fondamentale dell’arte del Rinascimento: per lungo tempo, nella chiesa di Santa Trinita, si potevano vedere tre momenti cruciali e diversi dell’arte fiorentina che, pur condividendo lo stesso torno d’una quindicina d’anni, offrivano una viva testimonianza del vertice del gotico internazionale, sontuoso e narrativo, di Gentile da Fabriano, della tensione di Lorenzo Monaco che cercava una mediazione tra tentativi sperimentali e la sua intensa raffinatezza spirituale e quasi astratta, e della nuova sensibilità del Beato Angelico, fatta di spazio coerente, luce razionale, compostezza classica, il tutto con uno sguardo comunque rivolto alla tradizione, con le figure ancora in grado di dialogare con le finezze d’un Lorenzo Ghiberti. La coesistenza di queste opere nello stesso edificio creava una sorta di ambiente di confronto tra la continuità della tradizione e le nuove istanze rinascimentali di equilibrio, misura, prospettiva che cominciavano ad affermarsi anche in ambito religioso, grazie alla mediazione d’un committente raffinato, moderno e aggiornato come Palla Strozzi. S’aggiunga poi che, in virtù dell’apertura della cappella Strozzi alla cittadinanza e dei progetti che Palla aveva per la chiesa, Santa Trinita rappresentò anche un punto d’incontro privilegiato tra la spiritualità tradizionale e le nuove istanze dell’Umanesimo fiorentino. Santa Trinita è stata dunque una sorta di laboratorio visivo del gusto fiorentino e del pensiero umanistico: non si trattò certo d’un centro di sperimentazione teorica, ma è stata comunque un fondamentale luogo di mediazione e di diffusione delle novità, e forse questo suo ruolo fondamentale non è stato sufficientemente sottolineato com’è accaduto per altri luoghi di Firenze in cui son state scritte pagine fondamentali della storia dell’arte (si pensi alla Cappella Brancacci o anche soltanto al convento di San Marco). Un luogo chiave, dunque. Un luogo di confronto, un crocevia di cui la mostra del 2025-2026 ha ribadito la centralità.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoLa tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.