Si può solo immaginare il senso di sbigottimento che, quel 15 novembre del 1553, gli aretini provarono quando si diffuse la notizia del ritrovamento di quello splendido bronzo etrusco che oggi conosciamo come la Chimera di Arezzo. E ancor più forte doveva essere la meraviglia degli operai che lavoravano dove il bronzo venne ritrovato: uno scavo vicino alle mura, nei pressi della Porta di San Lorentino, in occasione dei lavori di costruzione di un nuovo baluardo voluto dal duca Cosimo I de’ Medici. La Chimera fu rinvenuta a cinque metri di profondità, assieme a un gruppo di bronzetti votivi che erano sepolti lì da secoli: animali e figure umane tutti attorno ai 20 centimetri di altezza, mentre invece la Chimera raggiunge quasi il metro. Un po’ come è avvenuto solo pochi anni fa, nel 2022, quando sono stati ritrovati i bronzi di San Casciano, un’altra delle più clamorose scoperte di sempre sull’arte etrusca. Cinque secoli di differenza, ma lo stupore, quando si scopre qualcosa di tanto insolito e tanto inaspettato, è sempre lo stesso.

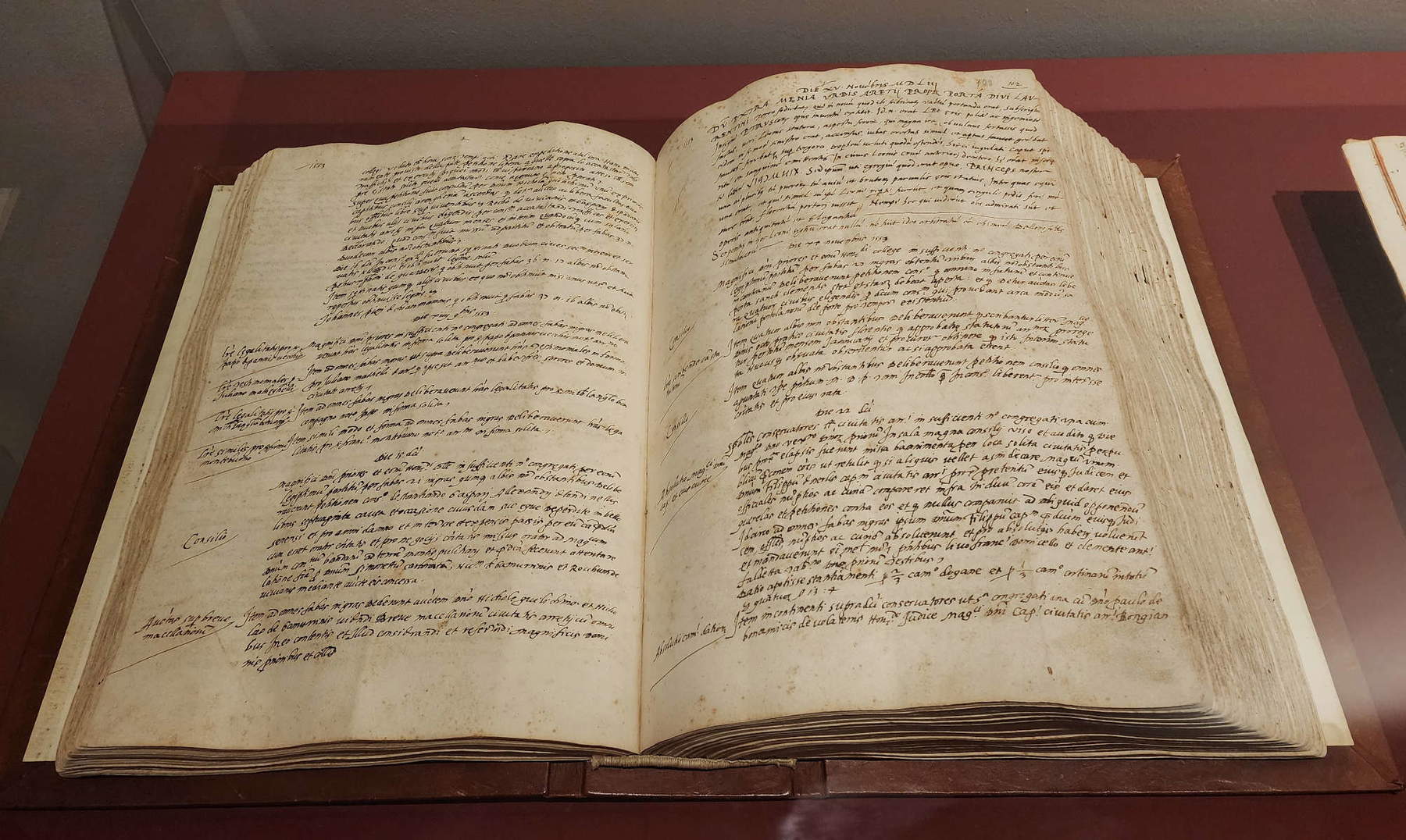

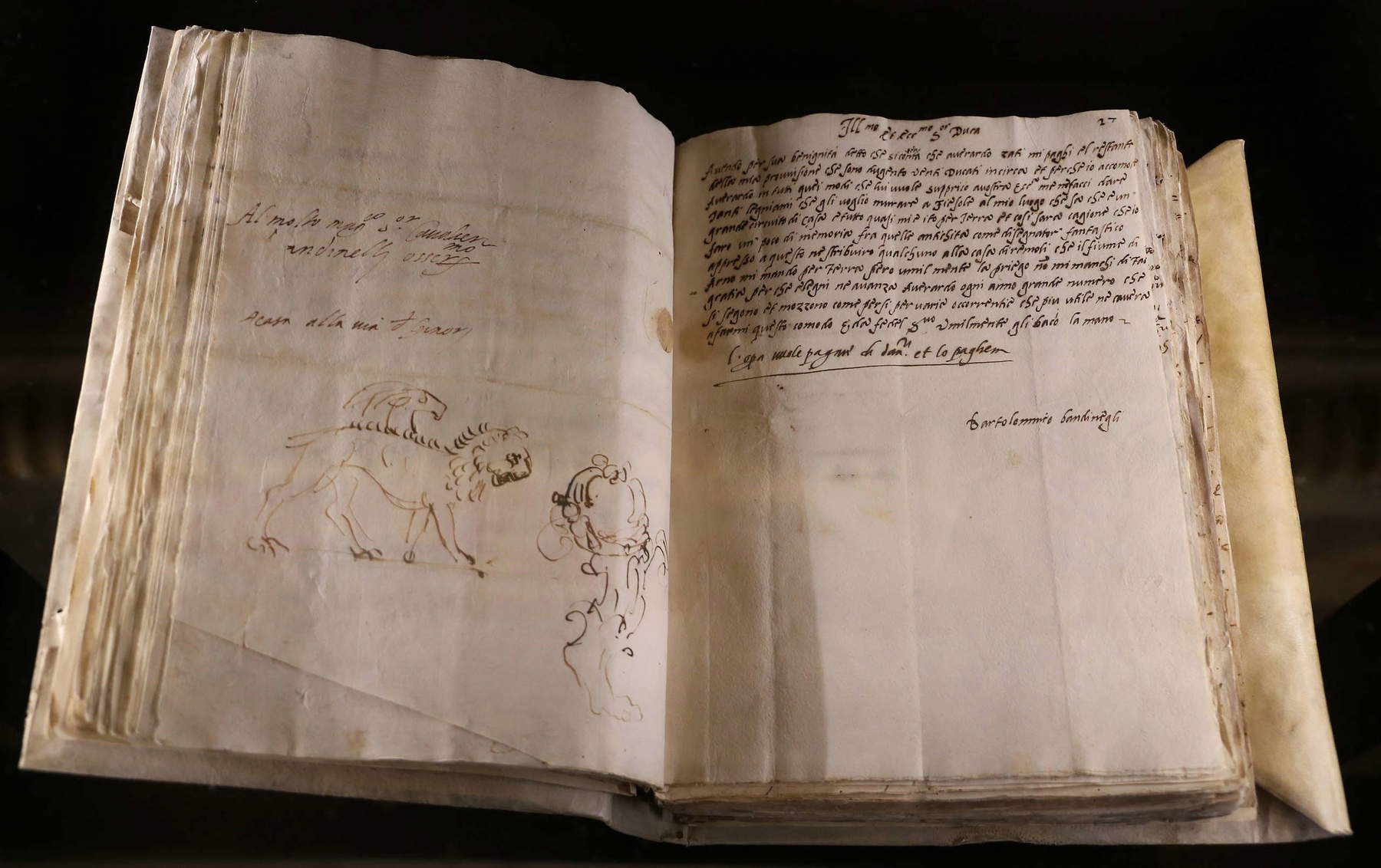

La scoperta della Chimera di Arezzo, che l’etruscologo Vincenzo Bellelli ha definito “di gran lunga il più importante bronzo etrusco di sempre”, è annotata negli Atti e deliberazioni del partito dei priori e del consiglio generale del Comune di Arezzo, una sorta di registro di quello che accadeva in città all’epoca. E proprio questo documento, redatto in latino, non soltanto sottolinea l’eccezionalità di quel ritrovamento, ma anche il clamore che la scoperta suscitò tra gli aretini. La Chimera, registrata negli Atti come “insigne Etruscorum opus”, “insigne opera degli etruschi”, faceva parte di una stipe, ovvero un deposito votivo, e fin dall’origine aveva una funzione legata alla religione, poiché sulla zampa anteriore destra della belva si legge “TINSCVIL”, o “TINS’VIL”, cioè “donata al dio Tin”, il corrispondente etrusco del Giove dei latini. Era il pezzo più significativo e di dimensioni maggiori di una serie di bronzi che furono subito inviati a Firenze, a Palazzo Vecchio, assieme alla grande statua che raffigura l’essere mitologico, affinché fosse vista dal duca (che, naturalmente, voleva trattenere i rinvenimenti a Firenze, e questa sua volontà provocò peraltro un certo disappunto ad Arezzo) e tutto l’insieme venisse pulito. Che si trattasse di un lavoro etrusco, dunque, fu subito chiaro a tutti, così come chiaro era il valore dell’opera. Non fu invece immediatamente chiaro il soggetto, perché la Chimera si presentava senza la coda a forma di serpente: venne trovata soltanto in un momento successivo, e fu aggiunta alla statua nel Settecento con un restauro eseguito dallo scultore Francesco Carradori (Pistoia, 1747 – 1824). Inizialmente, la Chimera fu equivocata per un leone, ma venne poi riconosciuta, dopo alcuni mesi, come la bestia della mitologia greca grazie anche al lavoro degli studiosi del tempo, che si misurarono con la letteratura classica e, soprattutto, con le monete antiche che raffiguravano la Chimera e che furono decisive per identificare il soggetto della scultura. Secondo il racconto antico, la Chimera era un mostro col corpo e la testa di leone, una testa di capra sulla schiena, e un serpente come coda. Viene descritta anche nell’Iliade di Omero come “il mostro di origine divina, / leone la testa, il petto capra, e drago / la coda; e dalla bocca orrende vampe / vomitava di fuoco: e nondimeno, / col favor degli dèi, l’eroe la spense”. Il poeta alludeva alla principale ‘arma’ del mostro, la sua capacità di sputare fuoco. Secondo il mito, era stata generata, al pari di altre creature mostruose come l’Idra di Lerna, Cerbero e Ortro, dalla discendenza di Tifone ed Echidna, e abitava nelle montagne a picco sulle coste della Licia, una regione dell’attuale Turchia sud-occidentale. La Chimera terrorizzava le popolazioni della Licia, così il re Iobate, stanco di queste continue incursioni, chiamò l’eroe greco Bellerofonte per uccidere la bestia: il figlio di Poseidone riuscì a sconfiggerla con l’aiuto del cavallo alato Pegaso e con uno stratagemma, ovvero lanciando nella sua bocca una lancia di piombo, che si sciolse col calore delle fiamme sputate dalla Chimera e la uccise soffocandola.

Il bronzo rinvenuto ad Arezzo la raffigura nel momento della lotta contro Bellerofonte: è stato peraltro ipotizzato che in antico facesse parte di un grande gruppo che includeva anche la statua dell’eroe (è questa la posizione, peraltro, di uno dei più grandi etruscologi, Giovannangelo Camporeale), che però non ci è arrivata né parrebbe aver lasciato traccia. La Chimera è aggressiva, ha la bocca spalancata ed è piegata sulle zampe anteriori, colta mentre sta per attaccare l’eroe. Tuttavia è ferita: si nota infatti un taglio sulla coscia posteriore sinistra, e anche il muso della capra appare voltato da una parte con la lingua di fuori, come se stesse soffrendo, se stesse per morire. Ciò nondimeno, la fiera non ha certo perso la voglia di combattere, anzi: anche la criniera, con tutti i peli irti, è sintomo dell’aggressività del temibile animale. Il serpente avrebbe dovuto essere rivolto verso Bellerofonte: Carradori, tuttavia, scelse di posizionarlo nell’atto, invero un po’ insensato, di mordere un corno della capra (e sappiamo invece dalle monete antiche che non doveva certo essere quella la posizione corretta). È un raffinato lavoro di abilissimi artigiani etruschi, databile, per ragioni stilistiche, agli inizi del IV secolo avanti Cristo: se infatti la criniera e il muso da leone, piuttosto schematici, sembrano gli elementi meno innovativi dell’insieme, e richiamano modelli greci del secolo precedente (si dirà più avanti della dipendenza dell’opera dal mondo greco), la raffigurazione molto naturalistica del corpo, con i muscoli in tensione, la pelle che lascia intravedere la gabbia toracica e le vene in rilievo, denota invece una grande modernità. Proprio questo insieme di elementi arcaicizzanti e descrizioni moderne è un tratto piuttosto peculiare della scultura etrusca della prima metà del IV secolo avanti Cristo, ed è dunque caratteristica che non lascia molti dubbi circa la sua datazione.

Quando la Chimera arrivò a Firenze, subito dopo la sua scoperta, pare che il duca stesso si fosse divertito a pulirla, sotto la supervisione di Benvenuto Cellini (Firenze, 1500 – 1571), che, al pari di Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Firenze, 1574), fu testimone oculare di quel che accadde in quei giorni del 1553. Cellini stesso, in un passaggio della sua autobiografia, narra il ritrovamento della Chimera e anche il piacere che Cosimo I provava a cimentarsi con la pulitura delle sculture votive trovare durante i lavori alle mura: “Essendosi in questi giorni trovato certe anticaglie nel contado d’Arezzo, in fra le quale era la Chimera, ch’è quel lione di bronzo il quale si vede nelle camere convicino alla gran sala del Palazzo [Vecchio]; e insieme con la detta Chimera si era trovato una quantità di piccole statuette, pur di bronzo, le quali erano coperte di terra e ruggine e a ciascuna di esse mancava la testa o le mani o i piedi, il duca pigliava piacere a rinettarsele da per se medesimo con certi cesellini da orefici”. Finiti i lavori di pulitura, la Chimera, che ebbe fin da subito un enorme successo, venne collocata stabilmente a Palazzo Vecchio, nella Sala di Leone X: il duca, che vedeva se stesso come un redivivo principe etrusco, l’aveva subito fatta assurgere a simbolo del suo ducato. La Chimera, in particolare, veniva considerata una sorta di allegoria dei nemici che Cosimo aveva sconfitto diventando, col definitivo assoggettamento di Siena (che proprio l’anno dopo, nel 1554, avrebbe subito una dura sconfitta durante la battaglia di Scannagallo, a seguito della quale la stessa Siena fu sottoposta a un lungo assedio che finì, nel 1555 con la resa a Firenze), il signore di tutta la Toscana. Vasari, nei suoi Ragionamenti, un trattato che descrive le opere da lui realizzate a Palazzo Vecchio a Firenze, fornisce una lunga e dettagliata descrizione della Chimera, mettendola anche in relazione alle ambizioni simboliche di Cosimo I. Dopo aver spiegato le ragioni per cui era da ritenersi opera etrusca (per esempio il fatto che il pelo della criniera fosse più “goffo”, così dice Vasari, rispetto a come lo avrebbero fatto i greci: era questo per lui l’indizio principale), l’artista dichiarava che gli era sembrata buona cosa collocare la Chimera in Palazzo Vecchio, “non per fare questo favore agli Aretini, ma perché come Bellerofonte con la sua virtù domò quella montagna quale era piena di serpenti, camozze e leoni, fa il composto di questa chimera, così Leone X, con la sua liberalità e virtù, vincesse tutti gli uomini; che lui ceduto poi, ha voluto il fato che la si sia trovata nel tempo del duca Cosimo, il quale è oggi domatore di tutte le chimere”. Non tutti però leggevano allo stesso modo la Chimera: per esempio, Annibal Caro, in una lettera inviata ad Alessandro Farnese l’11 maggio 1554, la riteneva un’opera non esattamente felice come allusione a Firenze, dal momento che il leone, che poteva richiamare il Marzocco simbolo di Firenze, era ferito, e la capra morente poteva richiamare alla mente lo stesso Cosimo I, che aveva scelto il capricorno come propria impresa personale. L’opera però sarebbe rimasta definitivamente a Firenze, esposta pubblicamente a Palazzo Vecchio dove tutti poterono vederla. Tra quanti si stupirono per questo bronzo etrusco si annovera anche uno dei più grandi artisti della storia dell’arte, Tiziano, che secondo la testimonianza dell’amico Pietro Aretino, avendo visto il “leone di bronzo”, “restava attonito mentre leggevo il come le gocciole del sangue si mostravano in sì tenero e liquido modo sparte ne le ferite”.

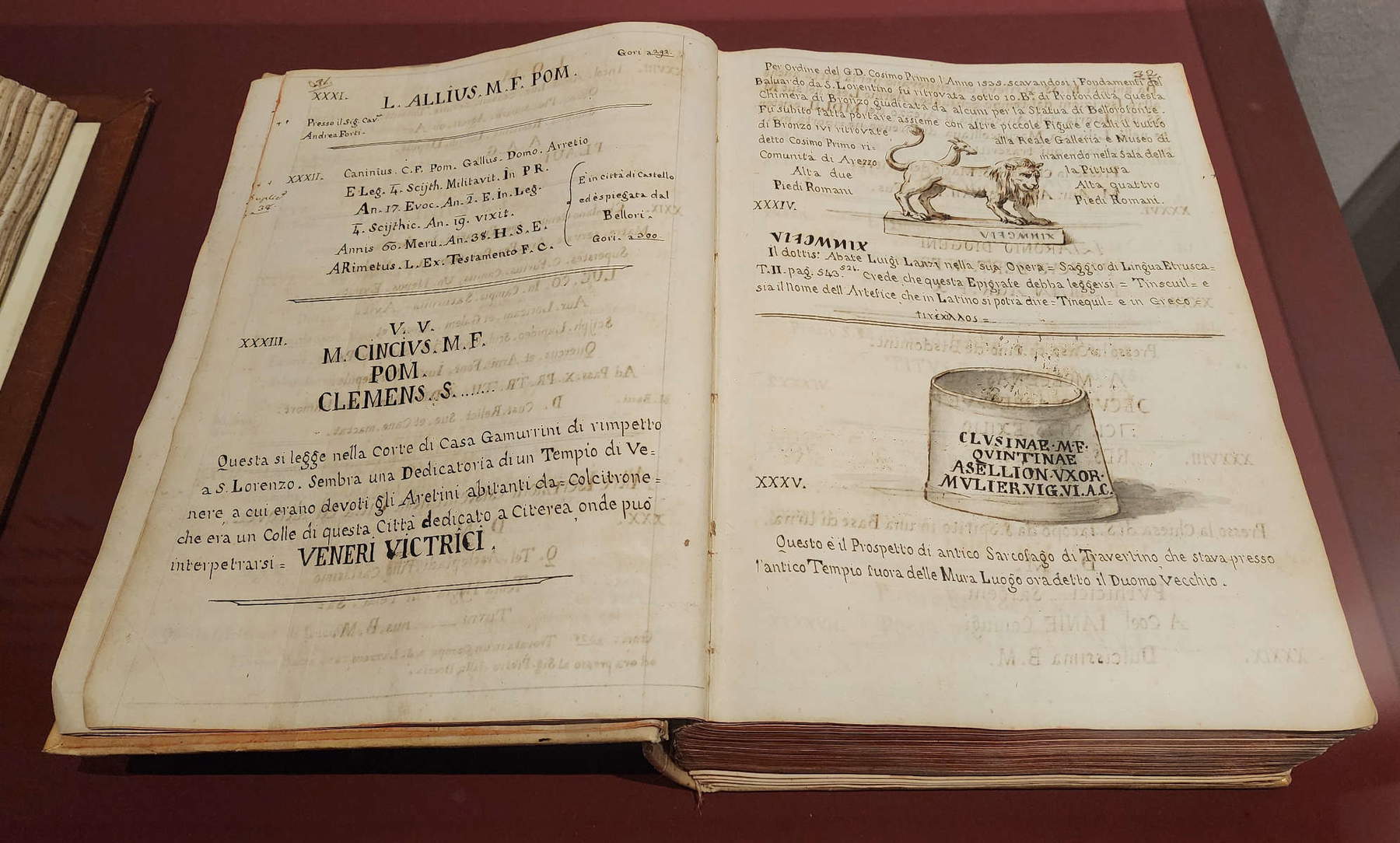

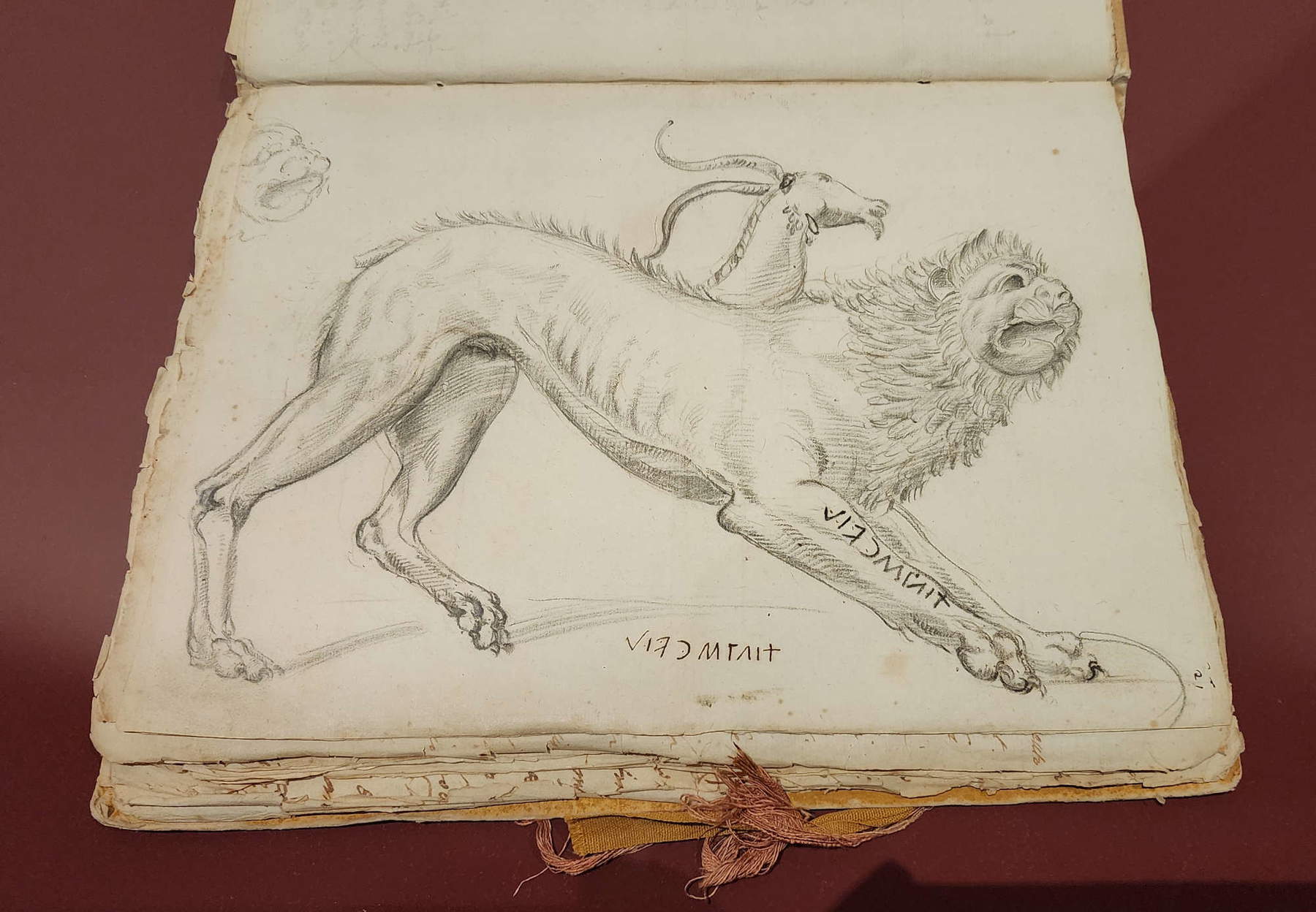

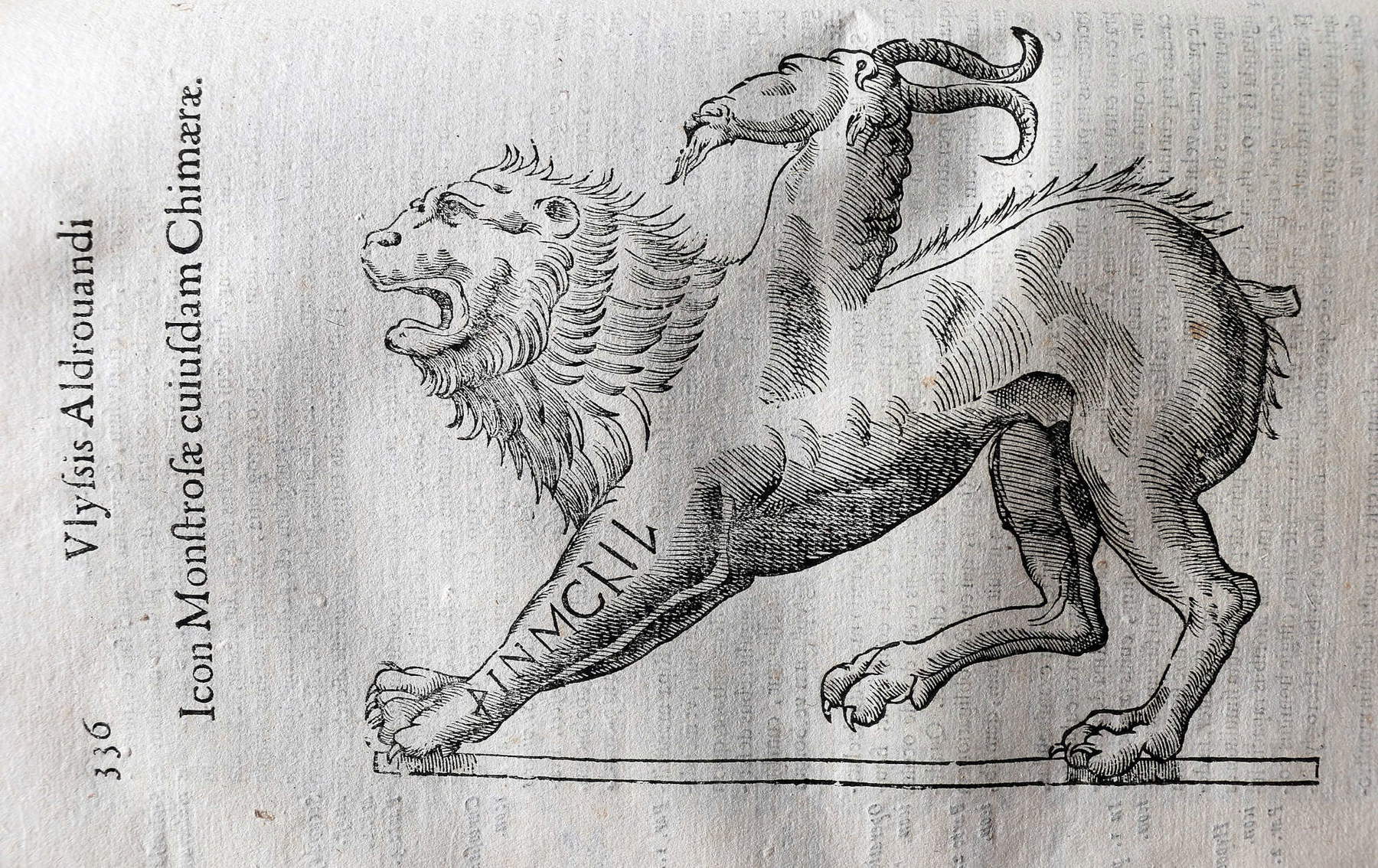

Sappiamo poi che, per celebrare il ritrovamento, ad Arezzo venne eseguito un dipinto celebrativo (non sappiamo tuttavia chi fosse il suo autore, né conosciamo il committente), realizzato immediatamente dopo la scoperta della Chimera secondo gli studi di Maria Gatto che si è occupata di quest’opera, e che venne sistemato nella Sala del Comune: una magra consolazione per gli aretini che probabilmente speravano di tenere in città la scultura. Il dipinto, noto dai testi dell’epoca come “la Pittura”, non è sopravvissuto: è rimasto però un disegno datato 1807 di Antonio Albergotti (Arezzo, 1758 – 1841), parte di un manoscritto conservato all’Archivio di Stato di Arezzo, che si pensa ritragga la Chimera com’era stata raffigurata nel dipinto. Dipinto che, peraltro, non venne eseguito avendo per modello la vera Chimera: per questa ragione la raffigurazione nel disegno di Albergotti appare così difforme rispetto alla scultura. Esistono comunque diverse attestazioni della fortuna di cui la Chimera godette nel Cinquecento (a questo argomento, la mostra su Giorgio Vasari organizzata nel 2024 ad Arezzo dedicava un’intera sala): il celebre naturalista Ulisse Aldrovandi (Bologna, 1522 – 1605) la incluse nella sua Monstrorum historia, un trattato sulle creature mostruose e leggendarie (una sorta di bestiario medievale in veste moderna, peraltro, incredibilmente, con molte delle bestie mitologiche ritenute reali), e poi ancora la si trova, riprodotta in maniera decisamente fedele (e senza la coda) in un paio di disegni conservati all’Archivio di Stato di Perugia e in antico appartenuti all’erudito eugubino Gabriele Gabrielli, grande appassionato di storia etrusca che si fece inviare i disegni della Chimera da Firenze. La Chimera figura anche in un disegno di Baccio Bandinelli (Firenze, 1493 – 1560) tracciato soprattutto per fini di documentazione (si tratta, peraltro, del primo disegno noto che raffiguri la Chimera di Arezzo), e in un foglio del domenicano spagnolo Alfonso Chacón (Baeza, 1540 circa – 1599) che raffigura le zampe anteriori dell’animale mitologico.

Che cosa ci dice la Chimera sulla civiltà etrusca? Come accade per molte opere dell’antichità, e in particolare dell’arte etrusca, non sappiamo chi sia l’autore dell’opera, né possiamo sapere esattamente per che cosa sia stata realizzata. Tuttavia l’opera è in grado di svelarci aspetti significativi della religione, dell’artigianato e della cultura degli etruschi, oltre che del loro rapporto col mondo greco (appare poi opportuno rammentare che è tuttora in corso tra gli studiosi un vigoroso e longevo dibattito sulla finalità di quest’opera, anche se è difficile prevedere che le varie posizioni giungeranno a incontrarsi). L’iscrizione sulla zampa è un elemento cruciale per comprendere questo manufatto: la dedica al dio Tin chiarisce infatti la funzione religiosa dell’opera. Questo elemento ci rende edotti sulla pratica etrusca di onorare le divinità con doni preziosi, probabilmente per ingraziarsi il favore degli dèi. La scelta di un’opera di grande finezza e altissimo pregio come la Chimera di Arezzo per il dono votivo al padre degli dèi della mitologia etrusca sottolinea non soltanto l’importanza del culto di Tin ad Arezzo, ma anche il valore, persino materiale, che gli etruschi attribuivano alle offerte votive. E questa, come si vedrà tra poco, forse era investita di un significato che andava anche oltre la religione.

Ancora, la Chimera è una straordinaria testimonianza dell’abilità raggiunta dagli etruschi nella metallurgia. L’opera venne peraltro realizzata con la tecnica della cera persa, di cui gli etruschi furono importanti pionieri, ma non solo: l’artigiano (o gli artigiani) a cui dobbiamo la Chimera di Arezzo avevano raggiunto una padronanza altissima di questa tecnica, una padronanza senza la quale non sarebbe stato possibile rendere in maniera così dettagliata i particolari anatomici del mostro (elemento che, peraltro, rivela una certa conoscenza da parte dell’artista che si occupò dell’opera). Non bisogna tuttavia pensare che la Chimera sia un’opera isolata: si inserisce infatti in un fecondo dialogo con la civiltà greca. Intanto, per la scelta del soggetto, che dimostra come le élite etrusche integrassero narrazioni e iconografie greche all’interno del proprio sistema culturale e religioso. E poi, gli stessi modi dell’opera rivelano evidenti ascendenze dei modelli greci (è tipicamente ellenico, per esempio, l’elevato grado di naturalismo), tanto che è stato anche ipotizzato che la Chimera possa essere opera di maestranze greche attive in Etruria (questa, per esempio, la posizione di Piero Orlandini), in un’epoca in cui molti artigiani che provenivano dalla Grecia si muovevano di continuo nell’Italia centrale. “La Chimera”, ha scritto lo studioso Adriano Maggiani, “rientra a pieno titolo entro questa corrente atticizzante che informa l’arte etrusco-laziale agli inizi del IV secolo a.C.”: tuttavia, secondo Maggiani, questo non significa necessariamente che la Chimera di Arezzo sia opera di sole maestranze greche. Per definire questo aspetto della questione è “opportuno prendere in considerazione anche l’elemento dell’iscrizione votiva sulla zampa destra […], redatta con le norme grafiche dell’Etruria meridionale, anche se la mancanza di tratti caratteristici impedisce un giudizio definitivo. Sembra in conclusione più è prudente pensare, per la Chimera, non tanto a una singola personalità d’artista, quanto piuttosto all’opera di una équipe artigianale, all’interno della quale il modello e la forma stilistica, di matrice attica, sono assicurati da maestranze greche (o italiote), mentre l’abilità tecnica necessaria a garantire la perfetta riuscita di una fusione così impegnativa poteva essere fornita da maestranze etrusche, la cui competenza in questo campo era già proverbiale; etrusca doveva essere anche la componente che si occupava dell’adeguato inserimento dell’opera nel contesto di pertinenza, assicurando ad esempio il corredo epigrafico necessario”. L’opera, in sostanza, venne realizzata su modello greco, ma doveva richiedere la maestria dei bronzisti etruschi.

Si trattava, peraltro, di un’opera molto costosa, anche perché doveva includere, con tutta probabilità, dettagli in materiali preziosi che non ci sono arrivati (per esempio gli occhi oppure i denti, tutti particolari che avrebbero donato ulteriore espressività alla belva). Secondo l’ipotesi di Vincenzo Bellelli, l’opera inizialmente doveva avere un significato politico: forse era un donarium, un dono alla divinità, di rilevanza pubblica, fatto eseguire per celebrare l’intervento militare di un condottiero di Tarquinia, Aulo Spurinna, che intorno al 400 a.C. fu chiamato ad Arezzo dalla classe dirigente locale per domare una rivolta sociale che minacciava la città. La Chimera sarebbe dunque il simbolo della sedizione, e Aulo Spurinna sarebbe stato celebrato come il nuovo Bellerofonte che, chiamato in soccorso da Arezzo, riuscì a sconfiggere i rivoltosi e a ristabilire l’ordine sociale. L’erezione di un donarium centrato sull’uccisione del mostro e dedicato al dio Tin, garante dell’ordine cosmico e sociale, avrebbe dunque simboleggiato il pericolo scampato e l’ordine ripristinato. Sempre secondo Bellelli, il donarium sarebbe stato poi distrutto probabilmente come forma di damnatio memoriae nei riguardi del mecenate che lo aveva promosso, forse perché caduto in disgrazia. Possiamo tuttavia muoverci soltanto nel campo delle ipotesi.

La Chimera rimase a Palazzo Vecchio fino al 1718, anno in cui l’opera fu spostata nella Galleria degli Uffizi, per poi passare, nell’Ottocento, al Regio Museo Archeologico di Firenze, oggi il Museo Archeologico Nazionale, dove tutti possono ammirare questo straordinario manufatto. Gli aretini, tuttavia, da tempo insistono affinché la Chimera torni nella città in cui fu ritrovata: la presenza dell’opera alla summenzionata mostra su Vasari ha contribuito ad alimentare di nuovo il dibattito sull’eventuale ritorno, con diverse ipotesi al vaglio. Per gli aretini infatti, la Chimera di Arezzo è molto più di un reperto archeologico: è quasi l’anima della città, un ponte con le sue origini etrusche, un simbolo della comunità.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoLa tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.