Se c’è un aspetto per cui Reggio Emilia è celebre nel mondo, è il “Reggio Emilia Approach”, una filosofia educativa che si fonda sulle forti potenzialità di sviluppo dei bambini e sul loro essere considerati come soggetto di diritti. Non è quindi un caso se i Musei Civici reggiani sono quotidianamente e allegramente invasa da schiere di bimbi e ragazzi i quali, grazie alle attività didattiche che vi si svolgono, possono scoprire la storia della loro città, l’arte che ne è scaturita, gli aspetti particolari che la connotano, come la nascita del Tricolore, proclamato vessillo della Repubblica Cispadana proprio a Reggio il 7 gennaio 1797. Non è da meno la frequentazione dei musei da parte degli adulti, e i numeri lo dimostrano: nel corso del 2024 sono stati più di 200 mila (totale di ingressi nelle sedi permanenti, nelle mostre, più la partecipazione agli eventi e alle visite guidate) i visitatori delle numerose sedi della rete civica, tra cui il Palazzo dei Musei (156.248 visite) la Galleria Parmeggiani (10.241), il Museo del Tricolore (18.756), il Museo di Storia della Psichiatria (3.098) e il Mauriziano (1.982). Il legame tra i cittadini e i luoghi della cultura di Reggio Emilia è innegabilmente forte (lo testimonia anche l’investimento comunale, da oltre 20 anni, sul festival Fotografia Europea) e proprio da tale legame ha preso vita un profondo ripensamento della location del Palazzo dei Musei che si è presentato al pubblico quattro anni fa con una nuova veste, frutto del lavoro dell’architetto Italo Rota (architetto e designer milanese scomparso il 6 aprile 2024) assieme ai team interno e a tutti i reggiani i quali, nelle diverse fasi di progettazione, sono stati coinvolti attivamente.

Concentriamo quindi il racconto sul Palazzo dei Musei (l’ingresso, peraltro, è gratuito) perché rappresenta una significativa case history nel panorama museale italiano contemporaneo. Cominciamo però dalla storia: la prima collezione a essere accolta nel palazzo dal 1830 fu la raccolta naturalistica del biologo e scienziato Lazzaro Spallanzani, acquistata dal Comune di Reggio nel 1799. Circa trent’anni dopo il prete e patriota Gaetano Chierici fondò nello stesso edificio il Gabinetto di antichità patrie, denominato dal 1870 “Museo di Storia Patria”, poi ribattezzato Museo “Gaetano Chierici” di Paletnologia. A queste due esposizioni permanenti si accede dopo aver oltrepassato il vestibolo e l’Atrio dei Musei dove, come in una quadreria, sono collocati lacerti musivi di età romana e medievale rinvenuti durante gli scavi e i ritrovamenti condotti in città e nei territori limitrofi (stupendi i Due rapaci con colli intrecciati di fine XI secolo e il cosiddetto Milio campanario del secondo quarto del XII secolo). A collegare le raccolte di Spallanzani e Chierici è anche, nell’area opposta all’ingresso, il Portico dei Marmi, con manufatti lapidei e iscrizioni databili dall’età romana al XVIII secolo. Il primo piano del museo si caratterizza quindi per allestimenti storici dal sapore enciclopedico e ricchi di fascino: negli armadi settecenteschi di Spallanzani si dispiega, seguendo la sistematica linneana, un breve compendio del Regno animale: spiccano gli enormi pesci imbalsamati sospesi al centro della galleria, manufatti preziosi come il gioco della dama in ambra o le scatoline in agata, curiosità da Wunderkammer e addirittura creature scherzosamente assemblate, metà naturali e metà artificiali. La collezione Chierici comprende invece (tra una miriade di oggetti reggiani, italiani e da tutto il mondo) tombe di età preistorica con gli scheletri a vista e animali imbalsamati in posizioni drammatizzate così da evocare scene di predazione (una leonessa che attacca una zebra, ad esempio), per la gioia e il terrore dei piccoli visitatori.

Ma il colpo di scena del museo avviene al secondo piano, cuore del riallestimento firmato Italo Rota e inaugurato nel 2021. La definizione che ha guidato il progetto è stata “archivio dei beni comuni” e il modello a cui si sono ispirati l’architetto e lo staff del museo (all’epoca la direzione era affidata a Elisabetta Farioli) è quello teorizzato da Claire Bishop nel suo studio Museologia radicale pubblicato a Londra nel 2013. Ne è nata un’esposizione che sollecita un ruolo attivo del visitatore, a cui viene chiesto di partecipare alla lettura dei percorsi e di mettere in discussione e reinventare continuamente ciò che vede. Un’impostazione peraltro coerente con la definizione di museo recentemente elaborata da Icom International che lo definisce “privilegiato attivatore di pratiche di democrazia, inclusione, benessere, creatività, pensiero critico, nel dialogo continuo tra memorie del passato e visioni del nuovo a venire”, come riferisce Elisabetta Farioli nel suo saggio A nuova vita. Il “caso” Museo di Reggio Emilia come laboratorio di una nuova museologia (in Io sono museo, Forma Edizioni, 2021, p. 249). “Il museo diviene uno spazio dinamico, non più solo una teca espositiva, ma uno stimolo al confronto e anche al giudizio”, aggiunge Rota, ed ecco allora che a Reggio Emilia l’esperienza sensoriale diventa utile a ricordare il passato e a immaginare il futuro.

Alla base dello scalone monumentale si incontra innanzitutto la Venere di Chiozza, una delle più antiche Veneri paleolitiche rinvenuta nel 1940 nella località omonima e che si è scelto di lasciare nell’antica cassaforte blindata, ovviamente con le ante aperte, in cui è da sempre custodita. Un incipit d’effetto, accanto a cui c’è un’opera che costringe subito a un cortocircuito temporale: la Delocazione di Claudio Parmiggiani del 1998, tra i massimi artisti italiani viventi, nato a Luzzara (Reggio Emilia) nel 1943 e di cui la collezione permanente vanta altri pezzi notevoli, come la straordinaria Croce di luce collocata al terzo piano.

Nelle quattro gallerie disposte a quadrilatero Rota ha ideato delle grandi vetrine nelle quali gli oggetti storici, interagendo con continue citazioni fotografiche e apparati video (quelli creati ad hoc sono di Francesca Grassi), forniscono una narrazione continua e dinamica, consentendo così di creare varchi nella linea del tempo e fra le diverse culture e rivelando l’identità del territorio reggiano da punti di vista inaspettati. Gli strumenti didascalici sono numerosi, approfonditi e disposti come su un ipotetico desk di uno studioso dove si intersecano notizie dettagliate, schede e disegni di confronto. La fotografia, inoltre, è il driver che guida tutto il percorso, “non come ausilio descrittivo, ma come espressione artistica contemporanea in grado di risignificare i materiali del Museo e metterli in contatto con la contemporaneità” (Farioli, cit., p. 247). Ecco allora dispiegarsi, lungo il buio corridoio, il racconto della preistoria con i resti di un atelier di lavorazione della pietra accostato al documentario I grandi semplici di Ermanno Olmi che rende omaggio a alla capacità dell’uomo di creare oggetti utili per la vita quotidiana in ogni epoca. Nel focus sulla rivoluzione agricola, oltre ai manufatti antichi e agli animali impagliati simili a quelli che potevano incontrare i nostri antenati, fanno capolino finte confezioni di farro, cereale che ancora oggi possiamo acquistare nei supermercati. Poi l’età del rame e l’evocazione di Ötzi tramite un kit di strumenti contemporanei per escursioni in alta montagna, assai simili a quelli usati dall’Uomo del Similaun, come del resto è identica un’ascia di rame custodita nella collezione Chierici al piano di sotto. C’è pure un bel lupo che sbuca con la testa da un foro praticato sul vetro, quasi ad annusare gli umani che gli passano davanti e a precorrere il processo di domesticazione.

Fanno la loro comparsa pure i “tesori” del museo: la cosiddetta Tazza d’oro che segna l’inizio dell’Età del Bronzo, e più avanti alcune parure di gioielli femminili appoggiate su teche traslucide che lasciano intravedere le sagome delle donne che le indossavano; nello stesso ambiente si osservano le fotografie di Sarah Moon e il Sognatore di Claudio Parmiggiani, tutte opere che suggeriscono l’atmosfera sospesa tra la vita e la morte. Ancora con la morte ha a che fare la sezione dedicata a I sette di Chiozza, scheletri risalenti a circa 6.500 anni fa e ritrovati con ai loro corredi nella necropoli presso Scandiano, uno dei più grandi siti funerari neolitici dell’Italia settentrionale: li si può osservare attraverso un soffitto a specchio, per rispettarne il loro riposo. Non poteva mancare il grande protagonista, anche oggi, dell’alimentazione emiliana: in Porco fa comodo la carne essiccata e a lunga conservazione – alias il prosciutto – introduce il tema del viaggio sul Po e lungo quei tracciati che in epoca romana diedero poi luogo alla via Emilia. I temi dell’allestimento sono tanti e si concludono con il declino della cultura etrusca a seguito dell’invasione dei Galli in pianura (Achtung banditi, il titolo della vetrina), mentre i Liguri stanziati sulle montagne si contrappongono all’avanzata dei Romani: il finale di “puntata” è allora affidato alla Monta solare di Fausto Melotti (1969-70), scultura che, con i suoi riferimenti ai miti della cultura occidentale, chiude idealmente la fase più antica della storia del territorio e guarda all’alba di una nuova era.

Sotto la ricostruzione della tenda militare di Marco Emilio Lepido, fondatore sia di Reggio sia della via Emilia, inizia invece il racconto della romanizzazione di una città da sempre punto di incontro ed esempio di integrazione culturale, come rivelano i volti dei nuovi reggiani proiettati su grandi schermi. Negli ambienti successivi si incrociano quindi dei “teatrini” che contestualizzano, tramite modalità sintetiche, i “fondamentali” della civiltà romana: la misurazione e la centuriazione del territorio, il foro, la casa, la taverna, fino a giungere al tesoro tardoantico di Reggio che testimonia una nuova crisi culturale e demografica, oltre aell’affermarsi del Cristianesimo. Alle pareti una lunga sequenza fotografica deriva da Esplorazioni sulla via Emilia, un progetto del 1986 a cui parteciparono Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Mimmo Iodice e tanti altri autori.

Un’ulteriore sezione assai singolare è Io sono museo che si dipana attraverso un grande diorama di più di 20 metri sulle cui pareti sono esposti gli scatti coloratissimi della serie Ersatz Lights di Olivo Barbieri che immortalano lo scenario dei paesi civilizzati, mentre alla base si appoggia una ricca campionatura delle collezioni dei musei civici dove si mescolano opere d’arte a fotografie, tassidermie, oggetti di uso quotidiano e di altre culture, pezzi di abbigliamento, copertine di dischi, invitando i visitatori ad accogliere su alcuni imperativi del mondo contemporaneo: “usami”, “sii responsabile”, “accetta le sfide”. È in sostanza la traduzione concreta dell’archivio dei beni comuni.

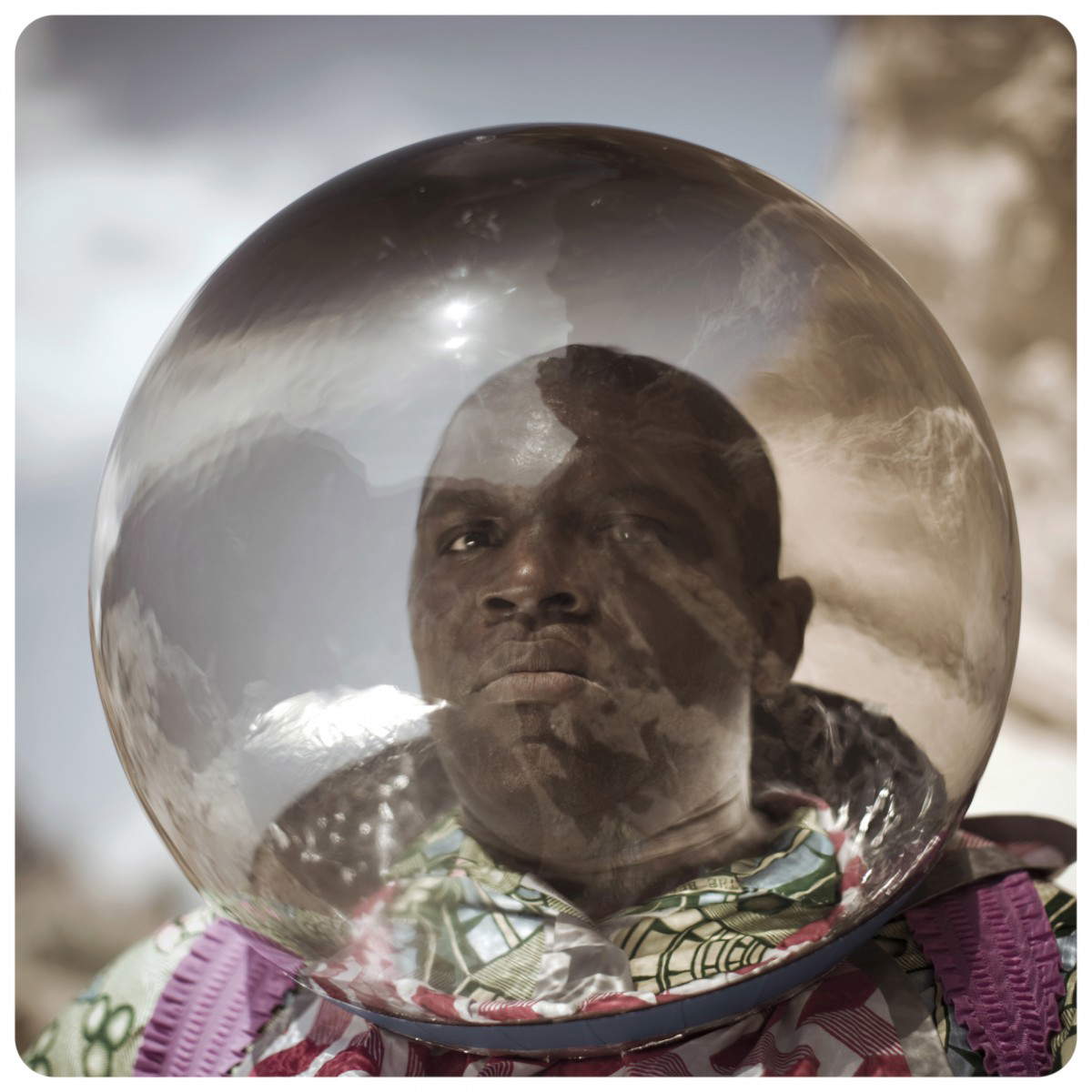

L’età moderna a Reggio Emilia è segnata dal dominio degli Este (signori di Ferrara, Modena e Reggio, appunto, dal 1471) e la narrazione museale viene introdotta da un illustre concittadino, Ludovico Ariosto, nato nella villa detta il Mauriziano nel 1474 e di cui, presso la Biblioteca Panizzi, si conserva una rara edizione cinquecentesca dell’Orlando Furioso: azzeccatissima la combinazione tra l’episodio di Astolfo sulla Luna con la foto “spaziale” della serie Afronauts (2011) di Cristina De Middel. Tra le superfici rivestite da carta da parati disegnata ad hoc e boiserie si snocciolano poi vetrine e monitor che propongono letture storiche e artistiche sempre originali. Attorno alla Mappa di Cantino, commissionata nel 1502 da Ercole d’Este, si concentra il discorso sulle grandi scoperte del XV secolo che si integra di reperti provenienti dai “mondi altri”: la testa di rinoceronte dall’Africa, i pappagalli dall’Amazzonia, l’uomo di corte sontuosamente agghindato con un abito del Cinquecento come emblema dei nuovi conquistatori. Tra i dipinti d’epoca disposti alle pareti inganna lo sguardo per un istante l’Adorazione dei pastori (La notte) di Correggio, ovviamente una copia: dipinto tra 1525-30 per la chiesa di San Prospero di Reggio Emilia, il capolavoro è poi finito a Dresda dopo la vituperata “vendita” decisa da Francesco III d’Este.

Il Seicento porta vesti femminili e omaggia da un lato la basilica della Madonna della Ghiara, ancora oggi luogo di culto molto popolare tra i reggiani, e dall’altro le committenze delle nobildonne reggiane (con il bozzetto della Deposizione di Palma il giovane), con un focus anche sulla lavorazione della seta, attività che continua ancora oggi nel comparto del fashion. Le immagini d’epoca della Reggia di Rivalta, lo sviluppo del teatro e quello delle scienze, i gessi della Scuola di Belle Arti accompagnano lo scorrere del Settecento, mentre il secolo successivo è dedicato alle figure degli artisti, con la ricostruzione dell’atelier del pittore Alfonso Clerici, poi i ritratti e gli autoritratti degli artisti (un esempio, quello di Carlo Zatti del 1840), l’approfondimento sulla pittura di paesaggio lo splendido Ingresso in un tempio giapponese di Antonio Fontanesi (post 1878), artista che durante il suo soggiorno nel Sol Levante seppe trasmettere le competenze occidentali sulla pittura a olio, mentre dall’Oriente ricevette insegnamenti sul rapporto panico con la natura; fronteggia l’opera un grande paravento giapponese dipinto. A Fontanesi, peraltro, nel 2019 era stata dedicata una bella mostra sempre nel Palazzo dei Musei: tuttavia, il poco spazio che gli viene riservato nel percorso espositivo permanente fa rimpiangere la Galleria Fontanesi che pur esisteva nel vecchio allestimento e che consentiva di comprendere la portata di questo artista, le cui opere sono oggi per la gran parte relegate nei depositi.

L’ultimo episodio si intitola Photo-Affection ed è dedicato alla contemporaneità, declinata attraverso la fotografia: una scelta che ha sollevato varie critiche in città, dal momento che gli altri linguaggi artistici sono stati praticamente esclusi dal museo e non hanno – ancora – trovato spazio in città. In effetti si sente la mancanza anche di questo nucleo. “Il metodo che ci siamo dati di occuparci innanzitutto del patrimonio dei cittadini ha portato all’idea di valorizzare la raccolta di opere e relazioni acquisite durante la lunga esperienza del progetto Fotografia Europea [nda: giunta ormai alla ventesima edizione]”, spiega ancora Farioli nel suo saggio (p. 248). Il finale è dedicato a Luigi Ghirri, a cui sono stati riservati ampi ambienti in cui vengono annualmente allestite delle mostre a tema: ora è in corso, fino al 1° marzo 2026, Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia. Progetto, esercizi e variazioni. Luca Capuano e Stefano Graziani. I progetti vengono gestiti in collaborazione con le attivissime eredi del fotografo e, pur non mettendo in dubbio lo spessore della sua ricerca, amputare tutte le altre espressioni della contemporaneità in favore di un solo, ingombrante, esponente, sembra a chi scrive davvero troppo “radicale” (in futuro, chissà, sarà possibile un ridimensionamento del suo peso a favore di un maggior equilibrio espositivo oppure l’allestimento di una sede dedicata appositamente a Ghirri).

Un accenno al terzo piano, riservato a laboratori, didattica, mostre temporanee (è in corso fino al 26 ottobre Contro la guerra. Sguardi e immaginari, un progetto di Emergency, a cura di Cheap Street Poster Art). Se una sala è occupata dalla già citata Croce di Luce di Parmiggiani, a guardia di un lungo corridoio staziona il gigantesco capodoglio tassidermizzato giunto in città nel 1938 dopo un travagliato viaggio: è amatissimo dai reggiani, grandi e piccini. Ma questa è tutta un’altra storia!

L'autrice di questo articolo: Marta Santacatterina

Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.