Non è una moda. Non è nemmeno un ritorno. È un’infiltrazione lenta, un rivolo che si è fatto fiume. Da qualche anno a questa parte, l’arte contemporanea sembra attraversata da un sussurro diverso, qualcosa che somiglia alla preghiera ma si comporta come una ferita: non si chiude, pulsa.

Cosa cercano, oggi, tante artiste e artisti tra costellazioni, rituali, corpi astrali e simboli antichi?Non è solo fascino per l’occulto. È una forma di sapere. Una pratica incarnata. Una strategia di sopravvivenza, forse. Sempre più spesso, in studi di giovani artiste donne e persone queer, si vedono tarocchi, griglie astrologiche, cristalli, testi di magia, diagrammi cabalistici, tamburi, antenne, sfere di quarzo, lingue inventate. Il soprannaturale, il mistico, l’esoterico tornano, ma questa volta con uno scopo preciso: decostruire.

C’è qualcosa, infatti, che si sta disgregando. O forse è qualcosa che sta emergendo da sotto, da sempre stato lì, messo a tacere. L’arte contemporanea sta vivendo un’apertura verso l’invisibile, verso ciò che la modernità razionale, bianca, patriarcale aveva definito folle, infantile, primitivo. Ma se la razionalità ha avuto un prezzo, se ha significato dominio, colonialismo epistemico, controllo dei corpi e delle menti, allora smarrirsi può essere un atto di resistenza.

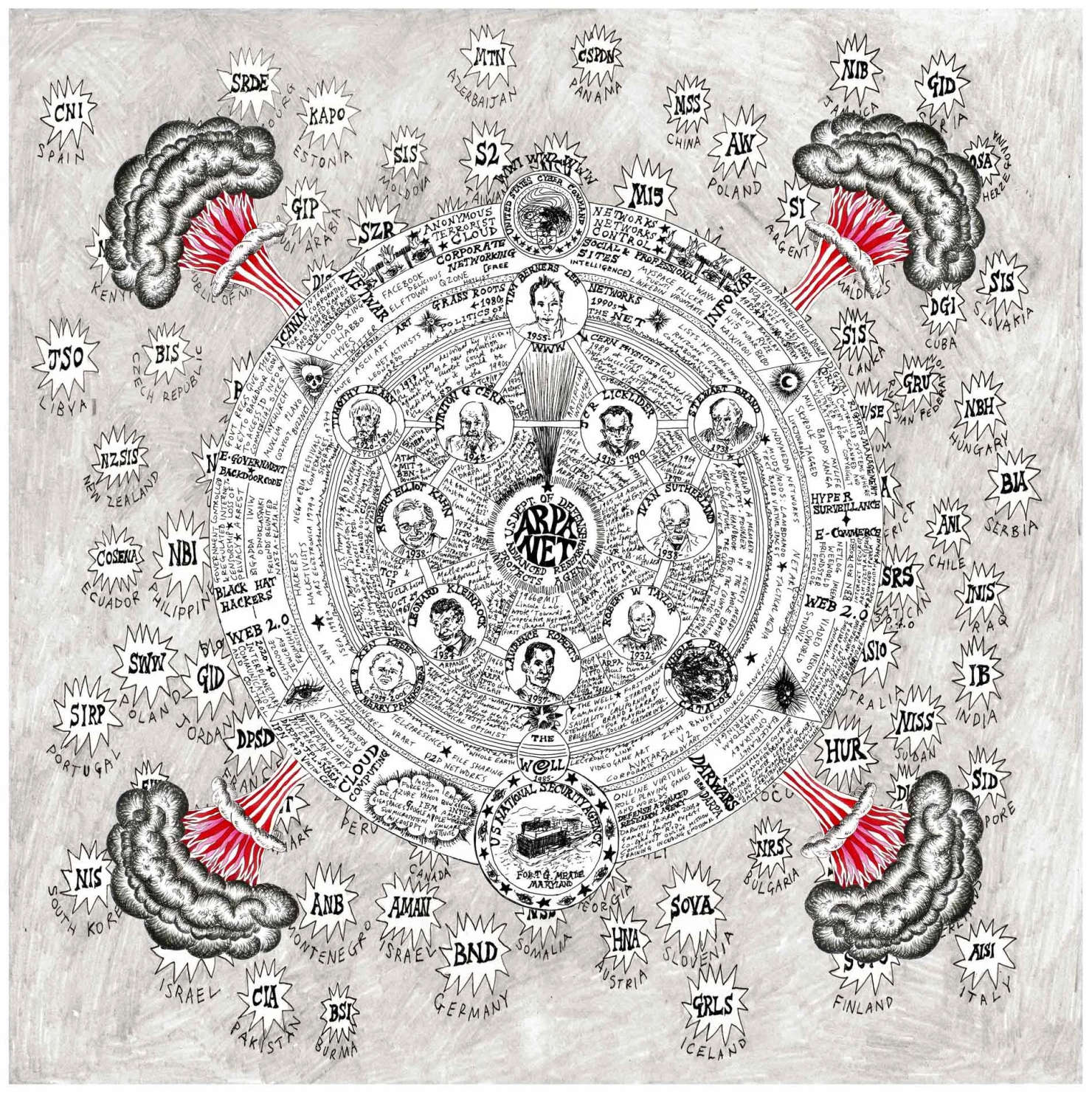

Lo sa bene Suzanne Treister, pioniera del pensiero occulto in chiave techno-esoterica. Le sue opere sembrano partiture alchemiche: mappe, algoritmi, griglie interdimensionali in cui si intrecciano psiche, potere, droghe, sistemi finanziari, piante psicoattive, mitologie digitali. La sua serie HEXEN 2.0 (2009–2011) è una cronaca allucinata e perfettamente lucida dell’Occidente post-bellico: diagrammi in stile carte dei tarocchi che fondono cybernetica, controllo sociale, cultura psichedelica e controcultura. È come se dicesse: per comprendere il presente dobbiamo evocare gli spiriti delle tecnologie, leggere i sistemi come se fossero entità. Ma chi ha il diritto di “divinare” oggi?

Tabita Rezaire, artista francese-guianese-danese, ci spinge oltre. Nei suoi video ipnotici, nei suoi portali digitali vibranti di frequenze sacre, Rezaire costruisce una cosmologia alternativa. Donna nera, queer, guaritrice e “interfaccia” vivente tra ancestrale e digitale, intreccia il sapere delle comunità africane, la medicina energetica, l’astrologia, la vibrazione, la spiritualità femminile e l’eredità coloniale. In Premium Connect (2017), ad esempio, connette il cavo sottomarino della rete internet con la spina dorsale, con l’Africa, con le stelle. Il corpo diventa antenna. E allora: può il corpo queer guarire la frattura della modernità? Può l’arte essere una forma di medicina?

In questo campo, il rituale non è decorazione né spettacolo. È linguaggio, è codice. È ciò che precede la parola e la oltrepassa.

Jesse Darling, vincitore del Turner Prize 2023, lavora invece con scarti, materiali poveri, oggetti feriti. Le sue sculture sembrano reliquie di un mondo post-sistemico, frammenti di un culto laico e marginale. Sedie a rotelle come troni sacri, croci costruite con stampelle, simboli religiosi spezzati e ricuciti. La spiritualità qui è debole, vulnerabile, queer. Non si manifesta in visioni mistiche, ma nel dolore del corpo disabile, nel collasso dei segni certi. C’è una forma di sacralità nella precarietà, come se solo ciò che cade potesse iniziare davvero a sentire. Allora si capisce: queste non sono fughe dalla realtà. Sono altri modi di abitarla.

Rituale, spiritualità, esoterismo non sono più territori del “passato” o del “folklore”. Sono strumenti. Sono grimaldelli per scardinare epistemologie che hanno escluso, gerarchizzato, medicalizzato, distrutto. E chi, meglio di chi è stato storicamente marginalizzato, donne, persone queer, soggettività diasporiche, può usare questi strumenti per riscrivere il reale?

La pratica magica non è necessariamente un ritorno alla religione. È spesso l’invenzione di una propria lingua sacra. L’arte, in questo senso, diventa una liturgia personale. Ma non individualista. Il rituale è sempre un gesto verso l’altro, visibile o invisibile. Si disegna così una nuova genealogia. Da Hilma af Klint a Ana Mendieta, da Claude Cahun a Genesis P-Orridge, l’arte ha sempre avuto zone di confine, porose, fluide. Oggi, quelle zone si allargano. Le nuove spiritualità non cercano risposte: attivano domande. Cosa significa guarire oggi, al tempo della sorveglianza e della solitudine algoritmica? Che cos’è un corpo sacro, se non quello che resiste alla categorizzazione?

Dietro ogni tarocco disegnato a mano, dietro ogni performance sciamanica urbana, dietro ogni mappa astrologica ricucita con canti e glitch, si nasconde un gesto politico. Non gridato, ma potente. Non si tratta di credere o non credere. Si tratta di ascoltare.

L’arte, in queste pratiche, non rappresenta: invoca. Non costruisce solo significati ma apre portali.

E allora forse è proprio questo che sta accadendo sotto i nostri occhi: l’emergere di una spiritualità post-materialista, post-identitaria, una liturgia queer, diasporica, diffusa, che non ha templi, ma molti altari. Li riconosciamo? Siamo ancora capaci di entrare in uno spazio sacro, se quel sacro è instabile, strano, incompreso? Se quel sacro ci guarda da dentro, e non dall’alto?

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.