Empoli ospita un nuovo percorso di arte pubblica che intreccia rigenerazione urbana, partecipazione collettiva e riflessione sul paesaggio cittadino. Dal 9 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, il progetto Boule de Neige, promosso dal Comune di Empoli e curato da Sergio Risaliti e Antonella Nicola, porterà opere di sei artisti contemporanei tra le strade e le piazze del centro storico, stimolando nuove percezioni del territorio e valorizzando spazi finora trascurati. Gli artisti coinvolti, Marco Bagnoli, Francesca Banchelli, Chiara Bettazzi, MarcelaCastañeda Florian, Giovane Ceruti e David Reimondo, hanno progettato le opere a seguito di sopralluoghi e interazioni dirette con il contesto cittadino, dando vita a interventi profondamente legati all’identità locale e concepiti come momenti di scoperta e riflessione per i cittadini e i visitatori.

Il titolo del progetto, Boule de Neige, richiama l’oggetto inventato da Erwin Perzy alla fine dell’Ottocento in Austria, capace di creare un microcosmo sospeso tra realtà e immaginazione: come nella sfera di vetro, l’arte qui si propone come esperienza contemplativa che induce alla pausa e alla riflessione. L’iniziativa nasce da un finanziamento della Regione Toscana, nell’ambito di un bando dedicato alla sicurezza urbana che richiedeva ai comuni proposte culturali e sociali volte a migliorare la qualità degli spazi pubblici. Il Comune di Empoli ha ottenuto il decimo posto con un progetto che unisce educatori di strada e arte contemporanea, puntando sulla capacità della creatività di generare trasformazioni sociali e urbane. L’itinerario urbano si sviluppa attraverso una mappatura attenta di spazi museali, privati e commerciali dismessi, trasformando il centro di Empoli in un laboratorio di rigenerazione culturale e urbana.

“Le due zone protagoniste del progetto, via Spartaco Lavagnini e piazza Madonna della Quiete, entrano di diritto in un nuovo itinerario culturale urbano con un linguaggio contemporaneo, coraggioso, che mescola stimoli diversi per stupire visitatori, residenti e curiosi”, ha affermato Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. “Sono due zone che dall’avvio della nostra amministrazione stiamo riportando alla ribalta con eventi, rendendo vitali zone che venivano considerate marginali. Una delle strategie è quella dell’arte che si presta a modellare il paesaggio urbano per dare nuova luce a queste zone”.

“Abbiamo un gruppo di artisti variegati e dagli stili differenti per creare sorpresa e stupore, incrociando diversi tipi di lavori (dalle proiezioni alle installazioni artistiche)”, ha detto Matteo Bensi, assessore alla Cultura. “Il volto urbano di Empoli ben si presta alle contaminazioni e siamo contenti di agire sia su luoghi già noti e apprezzati come il chiostro del Museo della Collegiata per passare a strade meno battute del centro come via Lavagnini. È la prima volta che un progetto si sviluppa così profondamente in città e siamo felici di poter sperimentare con l’aiuto di voci dall’Italia e dal Mondo”.

“Quello di Boule de Neige è un intervento innovativo”, ha aggiunto Valentina Torrini, assessora alla Sicurezza, “che scommette sulla capacità dell’arte di curare e rigenerare gli spazi, ma anche sul desiderio di fare del nostro centro storico un bene comune, in cui si incontrano gli interessi dei proprietari dei fondi sfitti, degli abitanti e dell’amministrazione, per dare nuova luce al centro storico grazie alla mano e all’ingegno di giovani artisti. Un ringraziamento sincero alle persone che hanno messo a disposizione i fondi non utilizzati, alla Regione Toscana che ha finanziato il progetto Hugo Luci Accese Sulla città, agli educatori di strada, ai dipendenti del Comune e a tutti coloro che hanno lavorato con noi in questi mesi tenendo insieme cura, rigenerazione e sicurezza urbana. Questo con l’obiettivo di trasformare luoghi in cui spesso si affretta il passo per raggiungere il centro storico, in spazi in cui si rallenta per guardarsi intorno”.

Nel Chiostro del Museo della Collegiata di Sant’Andrea, Marco Bagnoli presenta L’albero rovesciato (Della Luce innata), una delle sue iconiche mongolfiere. La struttura rimanda all’idea del volo come processo di trasmutazione, in cui la materia si alleggerisce e diventa spazio di riflessione interiore. L’opera invita lo spettatore a considerare la verticalità come elemento simbolico di contatto tra dimensione terrena e spirituale, trasformando la percezione dello spazio e del respiro di chi osserva. Le mongolfiere di Bagnoli sono soglie tra reale e immaginario, punti di transizione che amplificano la relazione tra materia e spirito, consolidando il dialogo con la storia e con i luoghi che ospitano l’installazione.

David Reimondo interviene nella Piazzetta Madonna della Quiete con Nuovi Linguaggi Determinano la Nascita di Nuovi Mondi, un’installazione luminosa che combina grafemi del suo alfabeto inedito a versi tratti dalla Divina Commedia di Dante dedicati a Farinata degli Uberti. L’opera invita a un’osservazione lenta e attenta, stimolando il pubblico a interrogarsi sul linguaggio, sulla sua struttura e sul rapporto tra memoria storica e possibilità interpretative contemporanee. La piazza diventa spazio di meditazione e decifrazione dei codici culturali, offrendo un’esperienza che lega memoria collettiva e apertura al nuovo.

Via Spartaco Lavagnini ospita interventi di Francesca Banchelli, Chiara Bettazzi, Marcela Castañeda Florian e Giovane Ceruti. Le vetrine dei negozi inattivi sono oscurate e lasciano intravedere le opere solo attraverso piccoli fori, trasformando l’atto dell’osservazione in esperienza intima e sospesa. Il percorso è arricchito da un tappeto di luci e oggetti sospesi, che richiama la fantasmagoria delle feste e invita a riflettere sul rapporto tra individuo, collettività e spazio urbano.

Al civico 26, Francesca Banchelli propone Dust to Dust, un’installazione che esplora il rapporto tra oscurità e luce, con una figura in argilla e cera illuminata al cuore, proiettando un fascio di luce attraverso la vetrina. La scultura, combinata con specchi e circa 500 gocce di cristallo, genera riflessi moltiplicati nello spazio pubblico, stabilendo un dialogo tra l’io individuale e la collettività.

Al civico 29, Chiara Bettazzi propone un’installazione ispirata alla pittura fiamminga di natura morta e alle wunderkammer, le prime collezioni di mirabilia e rarità. All’esterno, i ventagli bianchi oscillano al vento, richiamando simboli di eleganza, mistero, riflessione sull’identità e auspici di buona fortuna. La disposizione degli oggetti e dei ventagli crea un dialogo tra spazio interno ed esterno, trasformando la via in un percorso poetico dove l’osservazione diventa esperienza attiva e meditativa.

Marcela Castañeda Florian interviene al civico 36 con un’installazione che connette la dimensione individuale a quella sociale, riflettendo sul rapporto tra interiorità e realtà esteriore. Attraverso fori nelle vetrine e testi tratti dal manifesto dell’artista Noi Siamo, l’opera invita a considerare l’essere umano come protagonista attivo della propria vita e della collettività, con un’attenzione al legame tra spazio e comunità, accompagnata da suoni naturali generati da piccoli sonagli di bambù sospesi.

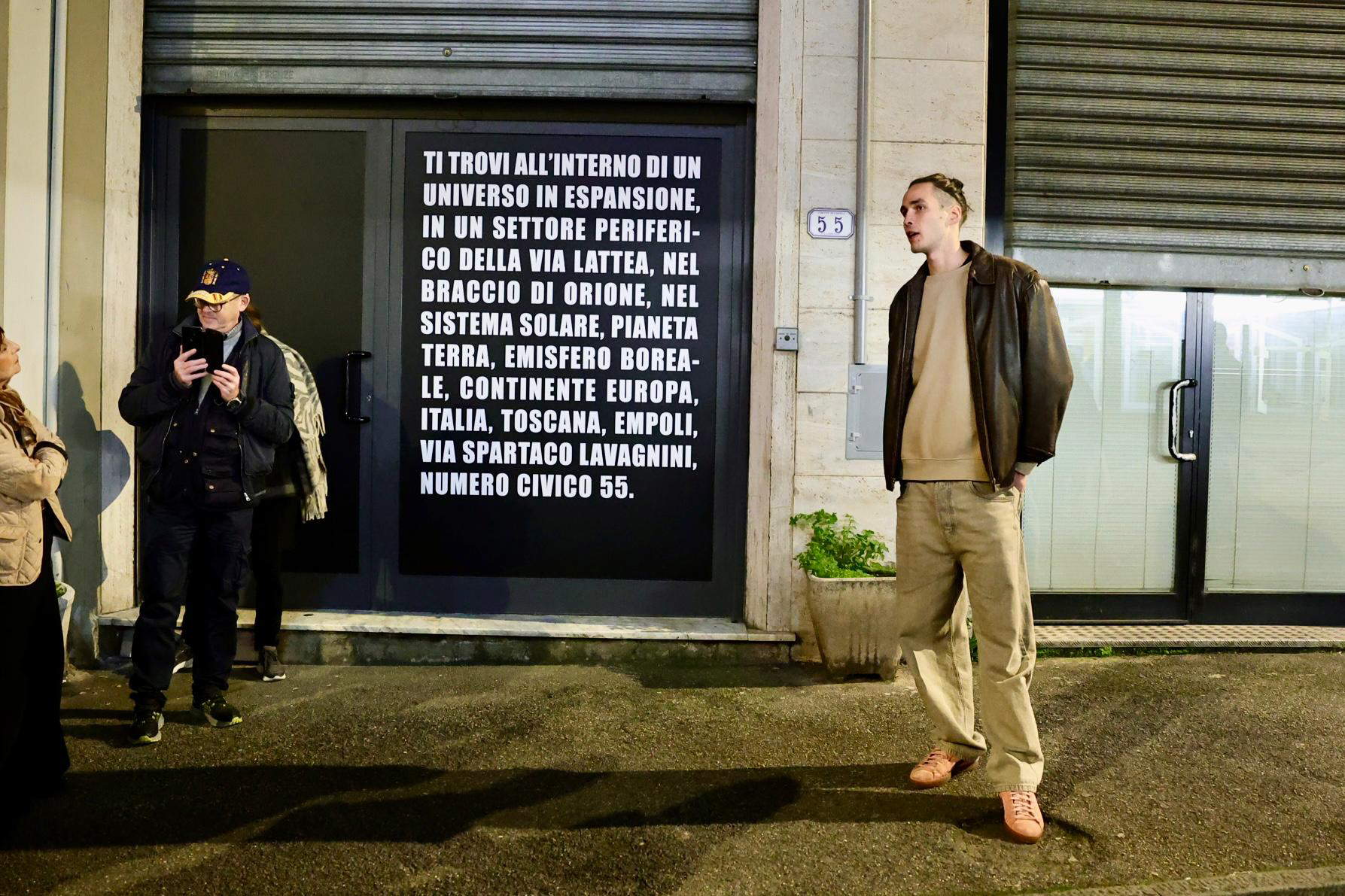

Al civico 55, Giovane Ceruti propone un’installazione che mette in relazione il quotidiano con l’universo, collegando l’individuo alle dimensioni cosmiche. La vetrina funge da geolocalizzatore simbolico, mentre sculture in poliuretano colorato all’esterno rappresentano figure mitologiche e popolari, creando un dialogo tra memoria, fantasia e spazio urbano. L’opera suggerisce una riflessione sulla singolarità e la connessione collettiva, invitando a riconoscere la propria appartenenza all’universo e alla comunità.

“È una bella collaborazione tra arte contemporanea e amministrazione pubblica”, ha detto Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze e curatore del progetto Boule de Neige, “un progetto di rigenerazione urbana che parte dall’analisi di un contesto locale in cui si è sentita la necessità di restituire energia creativa e la possibilità di creare dialogo e condivisione in un settore della città che ha vissuto, negli anni, un cambiamento importante. I lavori degli artisti riaccendono curiosità e desiderio nei confronti di vetrine chiuse da tempo, segno dell’interruzione di un ciclo commerciale, e lo fanno non attraverso i canoni tipici del voyeurismo consumistico, ma attraverso quelli dello stupore e della meraviglia poetica e artistica. Le vetrine oscurate cancellano il tempo precedente per aprirsi, attraverso oculi, a delle scatole che lasciano penetrare lo sguardo verso piccole wunderkammer, camere delle meraviglie, boule de neige. È appunto lo stupore e la meraviglia che tornano a essere protagonisti, restituendo al visitatore la possibilità di scoprire un tempo altro: un rallentamento, un respiro dello sguardo che risveglia anche la dimensione poetica dell’infanzia, quando le cose del mondo ancora non servivano in termini utilitaristici, piuttosto a creare mondi incantati e fantasiosi che suscitavano emozioni e attivavano la libera immaginazione. Due opere sono state installate altresì in due luoghi speciali per storia e funzione. La facciata della chiesa della Madonna delle Quiete. La seconda opera la si troverà collocata al centro del chiostro della Collegiata di San Andrea. Qui il confronto si arricchisce di un dialogo con la spiritualità, la cultura, le tradizioni empolesi. Un ringraziamento va all’amministrazione, all’assessore, agli artisti, alle aziende e a tutti coloro che hanno contribuito e reso possibile il progetto. Voglio anche ringraziare per la disponibilità dimostrata ad accogliere la mongolfiera di Marco Bagnoli nel Chiostro del Museo della Collegiata di Sant’Andrea, il parroco decano Don Guido Engels. In operazioni di rigenerazione urbana come queste, dove si attivano interventi artistici, non si deve parlare di coraggio ma di sensibilità. Piuttosto di cura e di elevazione che di rigenerazione, che ne è la conseguenza. Ciò significa aver compreso il valore dell’arte nella sua dimensione politica e spirituale. Una terapia per la cura del corpo collettivo che si fonda sul risveglio di energie latenti o annichilite, stimolate attraverso l’esperienza della meraviglia e della curiosità. Arte come strumento di elevazione e liberazione e solo allora di dialogo e conciliazione di tolleranza e inclusione”.

“Gli oggetti appesi alla rete”, ha detto Antonella Nicola, co-curatrice del progetto, “non si propongono come semplici decorazioni, perché mettono in luce la molteplice natura delle cose: dai personaggi colorati e giocosi di Giovane Ceruti, che parlano di immaginario collettivo, ai manifesti socialmente e politicamente impegnati di Marcela Castaneda fino alla caducità e bellezza, nel contempo, della vita sottolineate dai ventagli di Chiara Bettazzi che sono per una parte in plastica e per l’altra in carta: infatti, considerando proprio la natura effimera delle cose, l’artista ha voluto inserire uno degli oggetti delle sue nature morte, il ventaglio, che potesse essere sottoposto alla modifica nel tempo, come i fiori che crescono e appassiscono. Anche il vento sarà complice di questo progetto, agitando la leggera e volatile costellazione luminosa di Francesca Banchelli e le canne di bambù di Marcela Castaneda, che scandiscono con il loro suono la passeggiata in Via Lavagnini. Siamo sollecitati a prestare attenzione agli aspetti della vita, alle questioni importanti e gravi, ma anche alle piccole cose, ai dettagli e all’effimero, che spesso sfuggono all’attenzione e che invece nascondono importanti significati. Alla fine questo è un po’ il senso di tutto il progetto, che si estende fino alla importante istallazione di Marco Bagnoli, che parla di elevazione e risveglio, e a quella di David Raimondo, in cui sono resi possibili nuovi processi di pensiero: fermarsi e guardare le cose con un’altra ottica e con un tempo diverso per consentire il germogliare di dinamiche differenti e lasciarsi colmare dallo stupore e della bellezza che si nascondono in ogni cosa, facendo propria l’esperienza dell’arte”.

Boule de Neige costituisce quindi un itinerario culturale complesso e articolato che mette in dialogo memoria, identità collettiva e contemporaneità. Il progetto propone un modello di rigenerazione urbana replicabile, che unisce valorizzazione dei luoghi, esperienza estetica e partecipazione sociale, trasformando il centro storico di Empoli in un laboratorio aperto di arte e comunità, dove il pubblico diventa parte attiva del processo creativo. Il percorso invita a osservare la città con attenzione, a soffermarsi sui dettagli, a percepire la luce, il colore e il segno, offrendo un’esperienza riflessiva che unisce dimensione urbana e poetica.

Marco Bagnoli (Empoli, 1949)

Attivo dagli anni Settanta, Bagnoli sviluppa la sua pratica tra pittura, scultura, disegno e installazioni ambientali e sonore. Le sue opere esplorano lo spazio, la luce e la percezione del corpo, combinando estetica, scienza e saperi antichi in un linguaggio contemporaneo. Ha esposto in importanti istituzioni italiane e internazionali, tra cui Biennale di Venezia, documenta di Kassel, Castello di Rivoli, Centre Georges Pompidou di Parigi e National Art Museum of China.

David Reimondo (Genova, 1973)

Il lavoro di Reimondo si concentra sul linguaggio, l’individuo e la soggettività come contributo alla collettività. Tra i suoi strumenti principali ci sono l’Etimografia e la Cromofonetica, sistemi da lui inventati per reinventare il significato delle parole e dei colori. Ha esposto in Italia e all’estero, tra cui Museo Novecento Firenze, Mazzoleni Torino, The Open Box Milano, e numerose manifestazioni internazionali.

Francesca Banchelli (Montevarchi, 1981)

Artista poliedrica, indaga il tempo, la relazione tra conscio e inconscio e il dialogo tra uomo e natura. Lavora con performance, pittura, scultura, video e grandi installazioni. Ha esposto in istituzioni e gallerie internazionali, tra cui Centro Pecci Prato, Triennale Milano, Tate Modern Londra e Villa Romana Firenze. Vive e lavora a Firenze.

Chiara Bettazzi (Prato, 1977)

La sua ricerca esplora lo spazio urbano, gli oggetti quotidiani e la memoria attraverso installazioni e fotografie. I lavori intrecciano accumulo e scarto, riflettendo sulla trasformazione e l’identità. Collabora con artisti e storici per progetti site-specific, ed è presente in collezioni pubbliche e private, tra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e Collezione Farnesina. Vive e lavora a Prato.

Marcela Castañeda Florian (Bogotà, 1992)

Attraverso installazioni e interventi site-specific, esplora l’essere umano come individuo e parte della collettività. I suoi lavori riflettono su memoria, identità e responsabilità sociale. Vive e lavora a Firenze, con esperienze formative in arti plastiche e decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Giovane Ceruti (Firenze, 2000)

Artista visivo emergente, si è formato a Firenze presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di laurea in Pittura – Nuovi Linguaggi Espressivi, conseguendo il diploma nel 2025. La sua ricerca attraversa diversi mezzi espressivi, con particolare attenzione al linguaggio, all’ironia come filtro per osservare e mostrare le contraddizioni del presente, e allo spazio del quotidiano come terreno di riflessione. Ceruti ha già partecipato a varie fiere d’arte contemporanea, tra cui la Arte Fiera 48 di Bologna, la Cremona Art Fair e la Flashback Habitat di Torino.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.