Arte, design ed architettura sono discipline autonome che spesso si influenzano e si contaminano, mantenendo ognuna la propria identità e finalità. I ruoli dell’artista, del designer e dell’architetto, si distinguono per approccio e obiettivi. Il designer crea oggetti che devono soddisfare esigenze specifiche, oggetti che possono essere utilizzati e che spesso vengono prodotti in serie, industrialmente. L’architetto progetta spazi o edifici, modifica i luoghi per adattarli alle necessità di chi dovrà usufruirne. Un artista ha esigenze diverse. L’ artista realizza opere d’arte che possono avere valore estetico, culturale e sociale.

Cosa potrebbe risultare da una connessione tra arte design ed architettura? Cosa potrebbe realizzare un artista, di indole libero da schemi, quando invece è obbligato a seguire regole di funzionalità ed ergonomia, proporzioni e misure? Cosa potrebbe accadere se gli artisti creassero oggetti che non siano solo opere d’arte, ma elementi della casa, oggetti che abbiano una funzione e che possono essere utilizzati tutti i giorni? Grazie all’intuito ed alla spinta di donne e uomini visionari e straordinariamente lungimiranti, possiamo analizzare alcuni esempi in cui arte architettura e design si fondono in perfetta armonia. Non possiamo definirli semplicemente collezionisti, sono persone al di fuori dal comune che hanno dedicato la loro vita all’arte e agli artisti, con i quali hanno condiviso emozioni e progetti ed hanno instaurato amicizie profonde, conoscendo intimamente il loro lavoro e creando legami autentici. La perspicacia di queste figure ha spinto gli artisti a creare qualcosa di irripetibile. Non si tratta di un’opera d’arte, né semplicemente di un oggetto di design o di un’architettura. È qualcosa che racchiude in sé arte, design e architettura. Quando i confini sono sottili, tutto si intreccia e nascono connessioni inaspettate, dando vita a creazioni uniche.

Marguerite, detta Peggy, Guggenheim, rappresenta un punto focale nell’arte del XX secolo tra Stati Uniti ed Europa. Nata a New York nel 1898, ereditiera di due importanti famiglie dell’epoca: da parte della madre i Seligman, famosi banchieri, e da parte del padre i Guggenheim, proprietari di numerose miniere di rame. Figlia di Benjamin, morto tragicamente nel naufragio del Titanic, e nipote di Solomon, più tardi fondatore del Guggenheim Museum di New York. A vent’anni ereditò non solo una grossa somma di denaro, ma anche la passione per l’arte ed e il mecenatismo, trasmessale dal padre, anche lui collezionista.

Peggy Guggenheim era molto curiosa ed era un’avida lettrice. Quando non conosceva un argomento approfondiva e leggeva tutti i libri possibili su quel determinato soggetto, autore o artista. Studia a fondo la storia dell’arte e sin da giovanissima inizia a collezionare le prime opere.

Negli anni Venti sposa Laurence Vail, pittore, scultore, scrittore e poeta francese di origine americana, con il quale si trasferisce a Parigi, dove vivrà a lungo. Con Vail, soprannominato il “re dei bohémien”, conduce una vita completamente diversa rispetto a quella della sua famiglia d’origine in America: una vita libera e disinvolta, fatta di viaggi, cocktail, splendide feste, vini pregiati, champagne e cuochi francesi. È proprio il marito a introdurla negli ambienti artistici parigini, dove ha l’opportunità di conoscere numerosi intellettuali e artisti, con alcuni dei quali stringerà legami indissolubili. Incontra Man Ray, artista statunitense, che in quel periodo inizia ad essere conosciuto come ritrattista e fotografo di moda, lavorando con alcuni dei più grandi stilisti del primo Novecento, così come per alcune riviste di rilievo come Vogue e Vanity Fair. L’artista, nel 1924, realizza la foto ritratto di Peggy Guggenheim che in occasione di una festa nella sua casa di Boulevard Saint Germain, indossa un vestito da sera d’oro, realizzato appositamente per lei dallo stilista e costumista Paul Poiret, con un’acconciatura speciale di Vera Stravinskij, artista e ballerina americana, meglio conosciuta come la seconda moglie del musicista russo Igor Stravinskij. Il ritratto è emblematico e rappresentativo: la Guggenheim è totalmente immersa nell’arte, circondata da artisti, stilisti, musicisti e ballerini, un’atmosfera vibrante, dove la complicità è palpabile.

Diversi anni più tardi, dopo la fine del suo matrimonio, Peggy Guggenheim intraprende una grande storia d’amore con il critico letterario inglese John Holms, con il quale vivrà fino alla sua prematura morte. In questo periodo ha l’occasione di conoscere molti letterati dell’epoca, come James Joyces e Samuel Beckett.

Dopo un lungo periodo trascorso tra grandi amori, passioni travolgenti e fugaci avventure, si ritrova da sola e, al principio quasi per gioco, decide di aprire una galleria d’arte a Londra, la ‘Guggenheim Jeune’ che rappresenterà un faro per i movimenti d’avanguardia dell’epoca, promuovendo artisti locali ed internazionali. Peggy Guggenheim sentiva di conoscere poco l’arte moderna e guidata dall’amico artista Marcel Duchamp, che la istruisce su astrattismo e surrealismo, dedica la mostra di apertura ad una monografica dello scrittore, poeta, sceneggiatore e pittore Jean Cocteau. La galleria in Cork Street resterà attiva per diversi mesi, dal gennaio 1938 al giugno 1939, ospitando oltre venti mostre memorabili con alcuni dei più grandi nomi dell’arte del Novecento. Inaugura la prima mostra personale di Vasilij Kandinskij a Londra, una mostra di scultura con Constantin Brâncuși e Alexander Calder, una mostra dedicata al collage e personali e collettive di molti altri artisti tra i quali Yves Tanguy, Piet Mondrian, Salvador Dalí ed Henry Moore.

La Guggenheim continua a investire sempre più il suo patrimonio in arte. Per sostenere gli artisti e non deluderli, nel caso in cui nessuna opera venisse venduta, acquista un lavoro alla fine di ogni mostra e presto il suo motto diventa: “comprare un quadro al giorno”. Seguendo questo principio, inizia a costruire quella che diventerà una delle collezioni d’arte più importanti al mondo. Compra lavori di giovani artisti suoi contemporanei, che anche grazie al suo sostegno, sarebbero diventati negli anni figure di fama internazionale e le cui opere oggi trovano posto nei musei più prestigiosi del mondo.

Grazie alla sua personalità ed al suo fascino, riesce a creare un forte legame con molti degli artisti con cui collabora, commissionando più volte non solo opere d’arte, ma anche oggetti di design e architetture. Nel 1939 l’artista francese Tanguy realizza per lei due orecchini con perle e conchiglie dipinte ad olio, con paesaggi surreali nei toni del rosa. Lei, entusiasta, li indossa subito, ma uno dei due si rovina per la pittura ancora fresca, costringendo così l’artista a realizzarne un altro ma di colore blu, perché lei voleva averne due differenti.

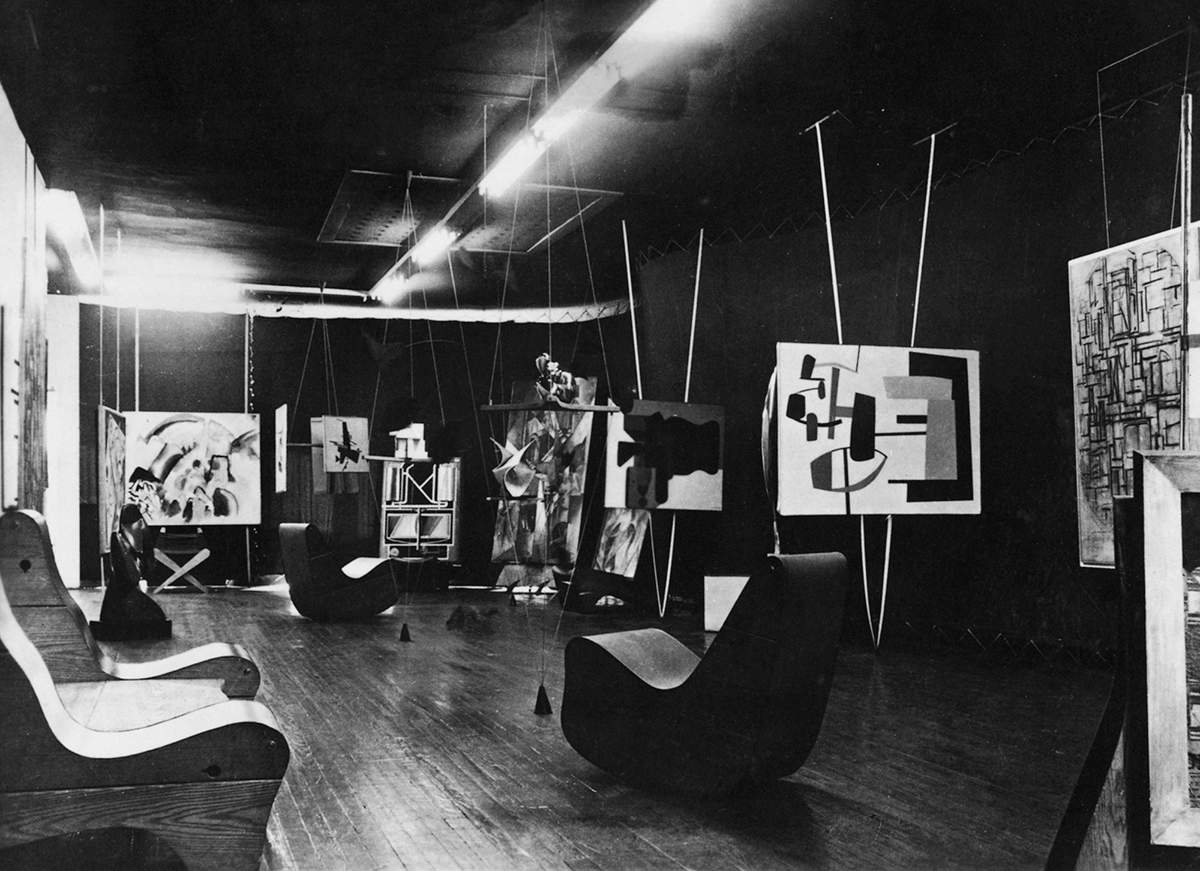

Durante la guerra rientra, con Max Ernst suo futuro secondo marito, a New York dove nel 1942 aprirà la galleria d’arte ‘Art of this Century’, progettata da Frederick Kiesler, artista poliedrico, scultore, architetto e designer, noto soprattutto per i suoi progetti utopici, da lei considerato un genio non riconosciuto. L’unica condizione che gli pone è quella di avere pitture senza cornici, e per il resto Kiesler ha ‘carta bianca’, creando una galleria d’arte non convenzionale con un allestimento rivoluzionario. Una stanza con muri curvi in legno di caucciù, dove i dipinti sono distanti dalle pareti, sostenuti uno ad uno da supporti in legno che possono dare diverse inclinazioni. Un’altra stanza nella quale le pareti sono coperte da una tenda blu marino e i quadri sono sospesi su corde tese dal soffitto al pavimento.

La posizione dei quadri staccati dalle pareti avvicina i dipinti allo spettatore facendoli fluttuare nell’aria e facendoli diventare parte integrante dell’architettura della galleria. Le luci delle sale si accendono e si spengono, illuminando prima una parte della galleria e poi l’altra, generando stupore nei visitatori. L’allestimento crea unità tra arte e architettura, tra arte e spettatore.

Kiesler progetta anche le sedute della galleria, che possono essere utilizzate per molteplici scopi differenti: sedia a dondolo, cavalletto per i dipinti, base per le sculture o ancora panca o addirittura tavolo. L’architetto inoltre propone un nuovo metodo di vedere le opere d’arte: la Vision Machine, un piano rotante che doveva servire sia a conservare i quadri sia ad esporli, sperimentata per la prima volta alla mostra di Marcel Duchamp. Lo spettatore guardando attraverso una piccola apertura nel muro, girava una grande ruota che permetteva la visione in successione di numerosi dipinti.

La galleria esplora nuove possibilità per i progetti di allestimento e diventa un capolavoro architettonico ed un punto di riferimento per l’arte contemporanea a New York come piattaforma di lancio per giovani artisti, che Peggy Guggenheim promuoverà anche in futuro. In occasione della prima inaugurazione, il 20 ottobre 1942, Peggy Guggenheim indosserà un orecchino di Yves Tanguy ed un altro di Alexander Calder, per dimostrare la sua imparzialità tra surrealisti ed astrattisti.

In questo periodo chiede a Calder di realizzarle una testiera per il letto: voleva qualcosa di diverso da quella pesante in ottone ereditata dalla nonna. L’artista realizza così un’opera in argento che, anche se molto costoso, era l’unico materiale disponibile a causa della guerra, fondendo il mondo del mare con il mondo del giardino, pesci, insetti e piante che trasmettono il movimento incessante della natura. La Guggenheim amava questo lavoro perché, quando apriva la finestra della sua camera, la testata del letto si muoveva con il vento, creando meravigliosi suoni fiabeschi. Nella sua autobiografia scrive: “Non solo sono l’unica donna al mondo che dorme in un letto di Calder, ma anche l’unica donna a indossare i suoi enormi orecchini mobiles”.

Nel 1948, la Biennale di Venezia dedica un padiglione alla collezione di Peggy Guggenheim. Innamorata già da tempo di questa città, in seguito acquisterà Palazzo Venier dei Leoni, edificio Settecentesco affacciato sul Canal Grande, dove si trasferirà e vivrà definitivamente con i suoi cani e le sue opere. Anche in questa città collabora con diversi artisti ai quali commissiona oggetti realizzati appositamente per lei. Negli anni Cinquanta l’artista americano Edward Malcarth, le cui immagini romantiche mostrano l’influenza dei pittori rinascimentali, disegna per lei gli occhiali da sole Butterfly, riprodotti poi negli anni Novanta dall’azienda Safilo. All’inizio degli anni Sessanta l’artista americana Claire Falkenstein, che sviluppa la sua espressione artistica basandosi sul rapporto tra materia e spazio, realizza per Palazzo Vernier dei Leoni un cancello con una struttura aerea, un groviglio metallico, contenente pietre di vetro colorato.

Peggy Guggenheim è stata capace di sfidare convenzioni sociali trasformando la sua vita in una missione culturale ed estetica. Grazie alla sua visione coraggiosa ed anticonformista ha dato voce agli artisti, costruendo non una semplice collezione ma un’idea di libertà, risultato di una perfetta armonia tra arte e design.

L'autrice di questo articolo: Angiola Mainolfi

Architetto e designer. Consegue la laurea in architettura al Politecnico di Torino. Nel 2006 ad Anversa in Belgio collabora per lo studio di architettura AWG Architecten e successivamente dal 2007 con lo studio di architettura Andrea Bruno di Torino. Dal 2010 lavora come libera professionista per committenze private e pubbliche. Nel 2022 insegna Product Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’anno successivo è invitata dalla Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen in Norvegia. Dal 2023 insegna all’Accademia di Belle Arti di Roma e di Bari continuando ad affiancare il lavoro di architetto, designer e la collaborazione artistica con progettazione ed allestimento di mostre in Italia ed all’estero.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.