Due mondi che, in apparenza, appaiono quanto più lontani: il Giappone e la Toscana. Il paese del sole che sorge e la terra del Rinascimento. Eppure, Giappone e Toscana sono più vicini di quanto si possa pensare, perché condividono legami che affondano le radici in una storia che è fatta di incontri, scambi culturali, suggestioni reciproche. Due mondi geograficamente distanti eppure uniti, intanto, da una simile sensibilità per l’arte, per la bellezza, per l’armonia con la natura. L’interesse dei giapponesi per la Toscana ha comunque radici profonde, ed è stato alimentato (specialmente da quando il Giappone interruppe, a partire dal 1853, il sakoku, ovvero la sua politica di isolamento e di chiusura verso l’estero che era cominciata nel 1641) non solo dalla fama globale delle sue città d’arte, ma anche da una curiosità autentica per la sua arte, le sue tradizioni, il suo paesaggio, la sua cultura materiale. E viceversa, la Toscana ha da tempo accolto con attenzione e rispetto le forme culturali giapponesi, circostanza che ha contribuito a costruire un dialogo interculturale ricco e duraturo, vivissimo ancora al giorno d’oggi.

Risalgono tuttavia a ben prima dell’Ottocento i primi contatti tra il Giappone e la Toscana. Nel 1585, la prima missione diplomatica giapponese inviata in Europa, passata alla storia come l’ambasciata Tenshō, e composta da quattro giovanissimi principi giapponesi di religione cristiana (Itō Mancio, il capo delegazione, di appena sedici anni, accompagnato da Giuliano Nakaura, Martino Hara e Michele Chijiwa: non era insolito che i giapponesi di religione cristiana avessero nomi occidentali), toccò nel suo viaggio anche la Toscana, sbarcando a Livorno il 1° marzo di quell’anno: i giovani vennero ricevuti da Francesco I de’ Medici che fece loro visitare la capitale Firenze oltre a Pisa e Siena. Si trattennero in Toscana fino al 17 marzo, quando, da San Quirico d’Orcia, ripartirono alla volta di Roma.

In seguito, il mercante fiorentino Francesco Carletti (Firenze, 1573 – 1636), primo viaggiatore privato a compiere la circumnavigazione del globo terrestre, fu tra i primi occidentali a lasciare testimonianze scritte dei suoi viaggi in Giappone alla fine del Cinquecento. Le sue cronache, i Ragionamenti di Francesco Carletti fiorentino sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi si dell’Indie Occidentali e Orientali come d’altri Paesi, descrivono con minuziosa precisione la società giapponese dell’epoca, non senza rilevare quelle che potevano sembrare gli elementi più curiosi agli occhi di un occidentale (per esempio, Carletti insisteva sulla forte gerarchia sociale che si traduceva in rapporti di totale sudditanza fino al punto, raccontava il mercante, che “molti […] per comandamento del Re, o de’ loro Signori, s’uccidono, ed il simile fanno le donne, se il marito lo dice loro […] e questa medesima autorità hanno i superiori co’ loro vassalli, ed i padroni co’ loro servitori, e schiavi”). Interessanti i dettagli sull’abbigliamento: “Vestono di drappi di seta e d’oro di diversi colori dipinti, come si dipingono tra noi le sarge da letto, o simile altra sorta di panni, e quelle de’ poveri uomini son comunemente di tela bambagia, pure di colore azzurro, rosso e nero, e per bruno nella morte de’ loro parenti usano di vestire di bianco. Questi loro vestiti gl’imbastiscono con detta bambagia soda mescolata con una certa sorta di lanugine, che pare seta, ma più morbida, quale è molto approposito per tener caldo l’inverno, che in questi pesi non è meno pieno di piogge, di nevi e di ghiacci, che sia infra di noi”.

Durante il periodo di isolamento del Giappone, durato fino alla metà dell’Ottocento, i contatti tra Giappone e Toscana si interruppero completamente. Tuttavia, la riapertura del paese al mondo esterno coincise con un rinnovato interesse per l’arte e la cultura occidentale da parte delle élite giapponesi. La Toscana, con il suo patrimonio artistico e la sua tradizione artigianale, divenne presto una meta privilegiata per intellettuali, artisti e collezionisti del Sol Levante.

L’era Meiji, ovvero il periodo che va dal 1868 al 1912, segnò l’inizio di un forte interesse da parte dei collezionisti toscani per l’arte giapponese. Il fenomeno del “giapponismo” che investì l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento dopo la fine del sakoku trovò infatti in Toscana terreno particolarmente fertile. Firenze, con la sua tradizione di mecenatismo e collezionismo, divenne uno dei centri più vivaci per la raccolta di arte giapponese in Italia.

Particolarmente significativa fu l’attività di Frederick Stibbert (Firenze, 1838 – 1906), collezionista d’arte e imprenditore inglese che nutrì una fortissima passione per il Giappone e in particolare per le sue armi: ancora oggi l’armeria giapponese del Museo Stibbert di Firenze, il museo a cui il collezionista dedicò gran parte delle sue energie, è una delle collezioni di armi nipponiche più importanti al mondo, oltre che una delle più ricche cospicue fuori dal Giappone. Nell’armeria ci sono 95 armature complete, 200 elmi, 285 tra spade e armi in asta, 880 tsuba (ovvero i guardamano delle sciabole) e diversi accessori che coprono un arco di tempo di trecento anni, con alcuni pezzi risalenti anche al Trecento.

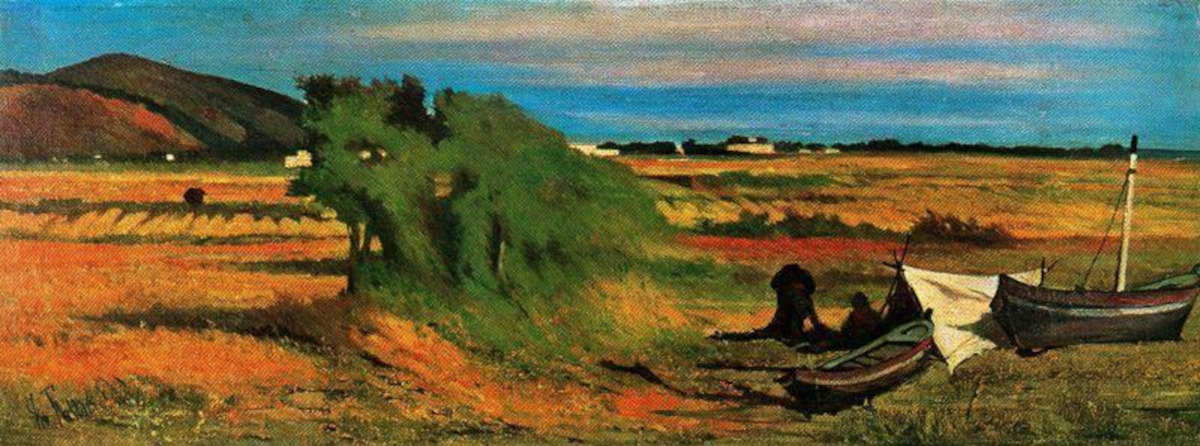

L’interesse non era puramente commerciale: la passione per il Giappone investì infatti anche l’arte, secondo traiettorie che furono ben indagate nel 2012 con la mostra Giapponismo. Suggestioni dall’Estremo Oriente dai Macchiaioli agli anni Trenta, curata da Maria Sframeli, Vincenzo Farinelli e Francesco Morena e tenutasi a Palazzo Pitti. Tra i primi a interessarsi all’arte giapponese si annovera, per esempio, Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908), che a Parigi, nel 1875, ebbe modo di vedere le stampe giapponesi: suggestioni derivanti dalle stampe ukiyo-e di Hokusai sono state lette in alcuni lavori suoi, come la piccola tela con i Rappezzatori di reti risalente proprio al 1875, ma anche in opere di Telemaco Signorini (Firenze, 1835 – 1901), per esempio il Sobborgo di Porta Adriana a Ravenna che è forse quello che più da vicino cerca di avvicinarsi alle stampe nipponiche, oppure il dipinto Settignano (Impressioni di campagna) che ricorda anche il pruno in fiore di Hiroshige.

Nel primo Novecento, questo rapporto conobbe una ulteriore evoluzione. Plinio Nomellini, Renato Natali, Galileo Chini e altri protagonisti dell’arte toscana dell’epoca svilupparono un rapporto complesso e articolato con l’estetica giapponese che andava ben oltre la moda del giapponismo decorativo. Galileo Chini (Firenze, 1873 – 1956) fu probabilmente il più influenzato dall’arte giapponese tra gli artisti toscani della sua generazione. La sua formazione presso la manifattura ceramica di famiglia lo portò naturalmente a interessarsi alle tecniche decorative orientali, ma il suo approccio andò ben oltre l’imitazione superficiale. Chini studiò approfonditamente i principi compositivi dell’arte giapponese, in particolare l’uso dello spazio vuoto e l’asimmetria dinamica che caratterizzano la tradizione pittorica nipponica. Le sue decorazioni e le sue ceramiche rivelano una comprensione profonda dell’estetica giapponese, reinterpretata attraverso una sensibilità tipicamente toscana e fusa con le eleganze liberty (celebre è il suo famoso paravento che rappresenta forse l’apice di questo dialogo artistico). Plinio Nomellini (Livorno, 1866 – Firenze, 1943) sviluppò invece un rapporto più sottile con l’arte giapponese, mediato dalla sua adesione al divisionismo. Le stampe ukiyo-e verso le quali nutriva una certa passione gli suggerirono nuove possibilità nell’uso del colore puro e nella sintesi formale. Certi suoi paesaggi, ma anche alcuni suoi ritratti (per esempio la Bambina col kimono) rivelano l’accoglienza di alcuni spunti, per esempio una semplificazione delle forme e un uso simbolico del colore che richiama l’estetica dei maestri dell’ukiyo-e.

Un capitolo fondamentale nel rapporto tra cultura toscana e mondo giapponese è rappresentato poi da Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Bruxelles, 1924) e dalla sua Madama Butterfly, opera che nacque nel clima culturale della Toscana di inizio Novecento profondamente permeato dall’interesse per l’arte orientale. Il compositore lucchese, che trascorreva lunghi periodi creativi nella sua villa di Torre del Lago, si trovava immerso in un ambiente intellettuale dove la passione per il Giappone era condivisa, e non poté non offrire suggestioni al grande compositore.

Negli ultimi decenni il dialogo culturale tra il Giappone e la Toscana ha preso forma attraverso un intreccio raffinato di arte, artigianato, mostre, gemellaggi e presenze giapponesi sul territorio toscano. Questa relazione, costruita su reciprocità e rispetto, si inscrive in una storia di scambi che tocca diversi ambiti: dalla fotografia alla ceramica, dal cinema all’artigianato, fino agli scambi accademici e civici.

Tra le prime iniziative in questo senso è il patto di gemellaggio tra Firenze e Kyoto, firmato il 6 novembre 1965 tra gli allora sindaci Lelio Lagorio e Yoshizo Takayama, e celebrato nel 2025, nel suo sessantesimo anniversario, con una cerimonia a Palazzo Vecchio alla presenza degli attuali sindaci Sara Funaro e Matsui Koji e dell’ambasciatore Suzuki Satoshi. Le due città, entrambe patrimonio UNESCO, condividono la vocazione artistica e l’attenzione alla tutela del paesaggio: negli accordi è previsto lo scambio di restauratori, curatori di musei e maestri artigiani del legno e della seta. Il gemellaggio nacque a seguito delle aperture verso l’oriente, negli anni Cinquanta, del sindaco Giorgio La Pira che, ha ricordato Sara Funaro, “favorì incontri con delegazioni provenienti da Paesi dell’Estremo Oriente, cercando di instaurare un dialogo costruttivo basato sul rispetto reciproco e la comprensione tra i popoli; fondamentali in questo contesto le relazioni tra le città, viste non solo come entità geografiche, ma come luoghi in cui si realizza la storia, la civiltà e il destino delle donne e degli uomini, dove è possibile stabilire delle connessioni tra popoli lontani e costruire ponti di pace”.

Sul territorio toscano sono proprio i gemellaggi a costituire un canale vivo di interscambio culturale. Certaldo, legata da quarant’anni alla città di Kanramachi, ospita spesso delegazioni giapponesi, con attività che consentono il dialogo tra le due culture. La dimensione accademica e teatrale assume un ruolo di primo piano nel Festival del Cinema Giapponese in Toscana, che dal 2023 annualmente promuove in Toscana e più in generale in Italia la diffusione della cultura cinematografica nipponica. E poi, nel 2025, l’Expo di Osaka ha fatto da scenario a una settimana tutta dedicata alla Toscana: il Carnevale di Viareggio è stato presentato al pubblico giapponese con spettacoli, laboratori di cartapesta e performance a cura degli artisti del Carnevale, suscitando emozione e curiosità fra i visitatori. Gli operatori italiani hanno segnalato come un numero rilevante di giapponesi abbia partecipato attivamente ai laboratori, assistito con interesse alle conferenze e accolto positivamente il messaggio di pace insito nella tradizione viareggina.

In parallelo, un ruolo importante è ricoperto da Lucca Comics & Games: oltre ai consueti omaggi ai maestri del manga, il fumetto giapponese, che ogni anno trovano nella manifestazione lucchese un importante punto di riferimento in Europa, di recente, nel luglio del 2025, l’organizzazione ha presentare il progetto del futuro Museo Internazionale del Fumetto a Lucca, un nuovo polo artistico dedicato al fumetto come linguaggio globale, sotto lo sguardo incrociato delle tradizioni culturali più influenti del fumetto moderno.

Il dialogo tra Giappone e Toscana rimane un eterogeneo mosaico di esperienze: mostre, festival, gemellaggi, artigianato, corsi di lingua giapponese, scambi accademici e culturali che costruiscono ponti simbolici e concreti, anche attraverso l’operato di diverse associazioni di cultura giapponese sul territorio, come Lailac e IROHA, entrambe con sede a Firenze, che organizzano regolarmente attività anche fuori dal capoluogo, oppure di soggetti come la Lucca Manga School, scuola di fumetto giapponese con sede nella città delle mura. Le forme tradizionali dell’artigianato giapponese, come il tessuto, la carta, l’arte del kimono o la produzione di ceramica, si incontrano con l’identità toscana fatta di manualità, eleganza sobria, memoria storica. Allo stesso tempo, Firenze e la Toscana offrono al Giappone l’opportunità di esprimere la propria visione artistica attraverso la fotografia, il cinema, le arti performative e le arti visive. Un dialogo che mostra la capacità di due regioni lontane culturalmente di cercare, scoprire e celebrare affinché la cultura diventi ponte e nutrimento reciproco.

Un aspetto particolarmente interessante del rapporto tra Giappone e Toscana riguarda proprio l’artigianato tradizionale. Molti giovani artigiani giapponesi scelgono di trasferirsi in Toscana per apprendere tecniche che nel loro paese sono andate perdute o si sono eccessivamente industrializzate. La lavorazione del cuoio, la ceramica, la tessitura e l’oreficeria attirano ogni anno centinaia di apprendisti nipponici che vengono accolti nelle botteghe tradizionali toscane.

Nel tessuto culturale toscano emerge un filo sottile ma prezioso che lega il Giappone alla regione attraverso l’artigianato. Artisti nipponici residenti o operativi in Toscana (ai quali riserveremo un articolo dedicato) hanno trovato terreno fertile in regione, mentre numerosi artigiani hanno portato qui antiche tecniche tradizionali, reinterpretandole con sensibilità contemporanea e creando un dialogo autentico con l’identità locale. Raccontare questa presenza significa attraversare laboratori di carta, botteghe di intarsio, studi di gioielleria e manifestazioni culturali dove la cultura giapponese non è solo celebrata, ma abitata, vissuta, messa in pratica.

Un nome tra tutti emerge con particolare chiarezza: Takafumi Mochizuki, noto come “Zouganista”, che nel 2014 ha aperto il proprio laboratorio nell’Oltrarno. Il nome del suo progetto, “Zouganista”, valorizza la parola giapponese zougan (intarsio), saldato alla radice italiana -ista, simbolo di fusione culturale (qui una intervista di Finestre sull’Arte a Mochizuki). A Firenze, Mochizuki intaglia e decora legni di recupero, oggetti comunemente trascurati — cavalletti per scarpe, blocchi per cappelli, appendiabiti — trasformandoli in preziose opere di intarsio, dove convivono estetica nipponica e artigianato fiorentino. Utilizza tecniche come il kintsugi, la riparazione degli oggetti rotti con doratura delle crepe, per impreziosire piuttosto che nascondere la fragilità, celebrando la bellezza della imperfezione. La sua bottega è al tempo stesso laboratorio, showroom e scrigno di conoscenze, esemplificando come le filosofie artigiane giapponesi possano relazionarsi con la manualità toscana contemporanea

Altra figura significativa nel panorama è Yuko Inagawa, orafa giapponese trasferitasi a Firenze nel 1993. Dopo anni di esperienza come assistente presso importanti atelier locali, nel 1996 ha inaugurato il proprio studio. Insegna e pratica le tecniche della microfusione, modellazione in cera, sbalzo, cesello, design CAD 3D, gemmologia, storie del gioiello e molto altro. Lavora per aziende di livello internazionale — tra cui Tiffany & Co, Coccinella, Pineider — e partecipa costantemente a mostre: il suo approccio coniuga l’estetica giapponese con la storia dell’oreficeria toscana, rendendola un esempio di artigianato interculturale vivo e operativo. Da tempo attivi in Toscana ci sono poi artigiani come il liutaio Abe Jun, l’orafa Mari Yoshida Foglia, la restauratrice Motoko Hasegawa, la designer di pelletteria Kyoko Morita, tutti nomi che hanno contribuito a creare ponti tra le tecniche giapponesi e quelle toscane.

Nei loro workshop gli artigiani giapponesi non propongono solo oggetti, ma trasmettono gesti, storie, gestualità e ritmo. Ogni filo, ogni intarsio, ogni segno sulla carta è un ponte tra culture. L’attività di certi atelier come Washi-Arte, gestito da Meiko Yokoyama, artigiana specializzata nella carta washi che da tempo risiede a Firenze, oppure ancora i corsi di calligrafia, e le botteghe come quella di Mochizuki rappresentano una forma di didattica implicita, un modo per far assorbire all’Italia – e in particolare alla Toscana – estetica, filosofia e spiritualità dell’artigianato giapponese. Attraverso questi artigiani, il dialogo tra Giappone e Toscana assume concretezza: una presenza organica e significativa che anima il tessuto culturale toscano arricchendolo di componenti sensoriali differenti, ma non conflittuali. È un incontro che produce bellezza, condivisione, apprendimento reciproco.

Quello che è iniziato come interesse antiquario per l’arte giapponese si è trasformato nel corso dei secoli in un dialogo culturale complesso e articolato che tocca tutti gli aspetti della creatività umana. La reciproca attrazione non si basa su mode passeggere o su interessi superficiali, ma affonda le radici in affinità estetiche e spirituali profonde. La ricerca della bellezza, l’attenzione al dettaglio, il rispetto per la tradizione artigianale e la capacità di innovare senza perdere il legame con il passato sono elementi che accomunano le due culture e che spiegano la durata e l’intensità di questo rapporto. Oggi, la presenza giapponese in Toscana non è più quella di visitatori esterni che vengono ad ammirare bellezze altrui, ma quella di protagonisti attivi di un processo creativo condiviso. Questo scambio bidirezionale ha creato nel tempo una rete di relazioni personali e professionali che va ben oltre i rapporti istituzionali e che costituisce la vera ricchezza di questo dialogo culturale.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.