Albert Camus aveva trovato a ventiquattr’anni un frammento della sua verità tra le celle del convento di San Francesco a Fiesole. Era salito quassù, sulla collina che domina Firenze, nel settembre del 1937, e aveva trascorso una mattinata in mezzo ai francescani, tra l’odore degli allori, appuntando le sue impressioni nei taccuini, un brano che avrebbe poi dato forma a Il deserto, una riflessione sulla condizione umana scaturita dalla luce dei paesaggi della Toscana, dai volti delle donne e degli uomini di questa terra, dalla poesia delle opere di Giotto e di Piero della Francesca. “Ero rimasto a lungo in un cortiletto gonfio di fiori rossi, di sole, di api gialle e nere. In un angolo c’era un annaffiatoio verde. Prima avevo visitato le celle dei monaci, e visto i loro tavoli guarniti d’un teschio. Ora questo giardino testimoniava le loro ispirazioni. Ero ritornato verso Firenze, lungo la collina che scendeva verso la città offerta con tutti i suoi cipressi. Quello splendore del mondo, le donne e i fiori, mi sembravano come la giustificazione di quegli uomini”.

Il cortile di Camus accoglie ancora il visitatore che arriva fino a San Francesco, dopo aver salito l’erta che comincia dietro il Duomo di Fiesole. Già alla fine della primavera il sole è irremovibile, non c’è spazio d’ombra che arrivi a rinfrancare chi decide d’arrampicarsi per il lato corto, che è il più panoramico ma anche il più ripido e il più assolato. Nelle giornate calde meglio allora passare dal bosco dei frati, ripararsi all’ombra dei lecci, costeggiare le mura etrusche di Fiesole che cingono la parte più occidentale della città e che si snodano fino alla sommità della collina, e trovare il piccolo varco che immette nel complesso francescano. Ci si ritrova in un prato, davanti agli occhi la facciata della chiesa conventuale, alla destra un porticato, sulla sinistra un piccolo locale oggi adibito a bar, punto ristoro, rivendita di prodotti tipici. Qui, un tempo, sorgeva l’acropoli della città etrusca. Poi sarebbero arrivati i romani, e poi, all’epoca della crisi dell’Impero, Fiesole sarebbe divenuta sede vescovile tra le più antiche e importanti d’Italia. Era città prospera, lanciata verso un destino che l’avrebbe voluta città rivale di Firenze. La città del monte da una parte e la città del piano dall’altra. La nobile città antica, aggrappata al colle e difesa dalle sue possenti mura etrusche, e la città giovane che stava crescendo e voleva espandersi. Le origini dello scontro si perdono nel buio d’un tempo che non ci ha lasciato molte tracce e molti documenti, ma possiamo immaginare che la guerra fu inevitabile. Le cronache antiche (Giovanni Villani, per esempio) narrano d’una prima distruzione di Fiesole da parte dei fiorentini nell’anno 1010, anche se gli storici moderni son giunti a conclusione che questa prima devastazione è da considerarsi leggendaria. Vera è invece la distruzione del 1125, data del definitivo assoggettamento di Fiesole a Firenze: dopo un assedio durato tre mesi, nell’estate di quell’anno, i fiorentini ebbero la meglio sui fiesolani, entrarono in città, distrussero il castello e costrinsero gli abitanti a prender residenza a Firenze. Il luogo su cui sorge San Francesco è quello dove in antico si trovava il castello di Fiesole.

Risale esattamente a un secolo dopo la fondazione del convento. Era il 1225 quando s’insediava qui, sulla cima della collina, una prima comunità di monache benedettine, che dedicarono il loro monastero a Santa Maria del Fiore. Il primo nucleo sarebbe poi cresciuto nel 1339, quando un facoltoso sarto fiesolano, Lapo di Guglielmo, fece aggiungere la cappella, ancor oggi dedicata a Santa Maria del Fiore, che adesso si raggiunge scendendo lungo una ripidissima scalinata che parte da uno dei corridoi del chiostro. Poi, sempre il solito, munifico Lapo di Guglielmo, qualche anno più tardi finanziò la costruzione d’un altro complesso, lungo l’attuale via Faentina, ai piedi del colle: affidato il progetto all’architetto Benci di Cione Dami, l’edificio era completato nel 1355, e le monache lasciarono il poggio fiesolano per trasferirsi qui, nel nuovo convento che, in onore del suo benefattore, ancor oggi si chiama Santa Maria del Fiore a Lapo. Arrivarono allora, verso il finire del Trecento, i francescani osservanti, che allargarono l’edificio originario facendogli assumere la conformazione attuale. Sempre grazie a un donatore, il nobile fiorentino Guido del Palagio che lasciò ai frati tutta la sua eredità. E verso gl’inizî del Quattrocento i francescani già abitavano il convento ampliato. Intitolato, ovviamente, a San Francesco.

La chiesa, oggi, non è più quella che vedevano i francescani in antico. Camus però la vedeva come la vediamo noi, dacché l’aspetto con cui oggi la chiesa s’appalesa agli sguardi di visitatori e fedeli si deve agl’interventi di ristrutturazione che l’architetto Giuseppe Castellucci, lo stesso che costruì la sede del vicino Museo Bandini, condusse tra il 1905 e il 1907, dando alla chiesa la sua odierna facies neogotica. L’intervento aveva rimosso tutte le aggiunte barocche com’era uso del tempo, anche se già in quegli anni le idee di Castellucci vennero messe in discussione: le sue operazioni eran state ritenute troppo radicali e arbitrarie. Sta di fatto che quell’intervento ha dato a San Francesco le forme che vediamo tuttora. Castellucci riaprì il rosone della facciata, rifece le finestre del presbiterio dove vennero sistemate le nuove vetrate della ditta De Matteis, disegnò il nuovo altar maggiore e anche quelli laterali, tutti in stile neogotico, al pari del suo prospetto anteriore, che si presenta con una semplice facciata a capanna rivestita d’un paramento murario fatto di grossi conci di pietra irregolari, sui quali s’aprono il rosone a traforo, coi suoi dodici raggi, e il portale sormontato da un protiro affrescato (ch’è ancora quello antico e conserva ancora il suo sobrio apparato decorativo).

Probabilmente a Camus bastò osservare l’esterno, bastò passeggiare per il cortile, bastò annusare il profumo dei fiori per cogliere quel legame stretto, profondo, forte che, secondo lui, associava in qualche modo le ragazze che giravano per Firenze coi loro vestiti leggeri alla fine dell’estate, i francescani di Fiesole che meditavano sui loro tavolini coi teschi, e financo i giovani che passavano tutto l’anno sotto il sole delle spiagge di Algeri. Una “risonanza comune”, diceva. “Se si spogliano, se rinunciano, è per una vita più grande (e non per un’altra vita). È almeno il solo uso valido della parola ‘spogliazione’. Essere spoglio conserva sempre un senso di libertà fisica e questo accordo della mano e dei fiori, questa amorosa intesa della terra e dell’uomo staccato dall’umano... ah! mi ci convertirei se non fosse già la mia religione. No, non può essere una bestemmia, e nemmeno se dico che il sorriso interiore dei san Francesco di Giotto giustifica quelli che hanno il gusto della felicità. Perché i miti stanno alla religione come la poesia sta alla verità, maschere ridicole poste sulla passione di vivere”. Questa spogliazione, questa leggerezza, quella dei francescani che rifiutano il mondo, che rinunciano ai beni terreni, quella dei ragazzi delle spiagge algerine che nella loro naturale nudità, nella loro semplicità non si spogliano per principio ma vivono nell’essenziale, è una forma di liberazione da tutto ciò che impedisce il contatto con una vita vissuta più intensamente, con una vita più piena. Non c’è, neppure nella rinuncia dei francescani, una fuga dal mondo. C’è, anzi, l’intensificazione d’un’esperienza terrena.

Verità è allora ciò che continua, ciò che resiste al tempo e alle illusioni. È, quella di Camus, una verità fisica, una verità immanente, la verità del corpo mortale, del pulsare del sangue, la verità della carne, la verità che deve corrompersi e che assume pertanto “un’amarezza e una nobiltà”, una verità alla quale diventa difficile guardare in faccia. La poesia dell’arte può esser vista allora come una forma di consolazione, come una fuga dalla realtà brutale, un’evasione verso un mondo irreale, silenzioso, rassicurante. Il paradosso però è che l’arte non nasconde la verità: semmai, la mostra. La rivela. La consacra. L’arte eleva la realtà al rango di verità assoluta, perché l’arte non copre di veli la realtà: la poesia, semmai, è constatazione. L’arte che “da Cimabue a Piero della Francesca i pittori italiani hanno innalzato fra i paesaggi toscani”, dice Camus, è “la protesta lucida dell’uomo gettato su una terra il cui splendore e la cui luce gli parlano senza posa di un Dio che non esiste”. Riecheggia, tra le parole di Camus, la Geworfenheit di Heidegger, la condizione d’essersi scoperti scagliati, gettati, abbandonati in un mondo che non abbiamo scelto. L’essere umano però non si rassegna: protesta, con la sua lucidità e la sua dignità. E l’arte, per Camus, è la forma più alta di protesta, è una “fiamma nera”, una fiamma che brucia nel buio, che non promette niente, mostra l’essere umano per ciò che è: una creatura mortale, capace di creare bellezza.

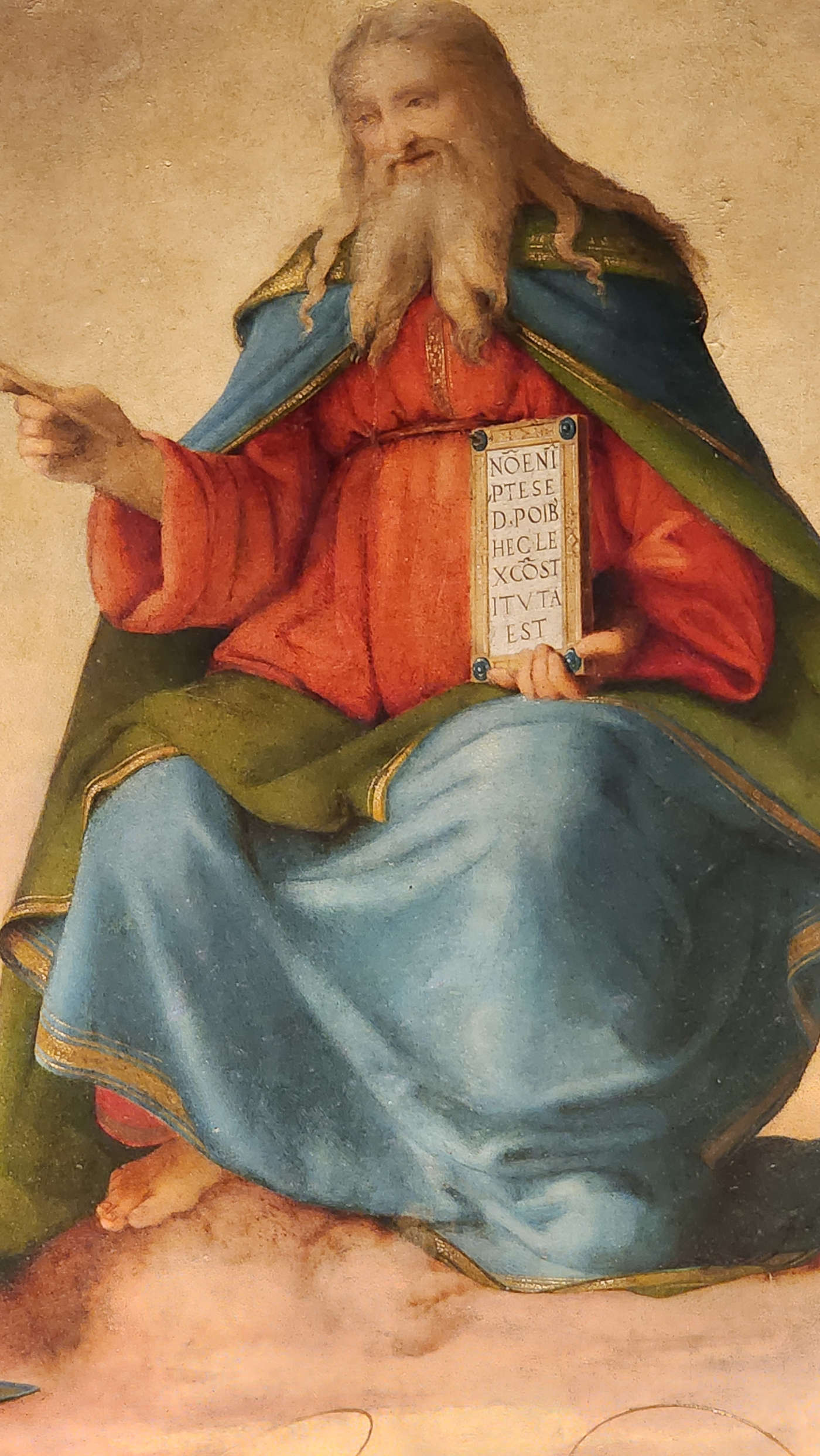

La chiesa di San Francesco è, come tutte le chiese francescane, semplice, sobria, spoglia. Sugli altari, rimangono poesie d’oro e d’azzurro su tavola. Il Matrimonio mistico di santa Caterina d’Alessandria, lavoro trecentesco di Cenni di Francesco di Ser Cenni, è forse quanto più vicino a quello che Camus aveva in mente quando diceva che in quelle folle d’angeli che aveva visto nelle chiese di Firenze, in quei visi ricalcati all’infinito, in quelle schiere pensose, riconosceva una solitudine, riconosceva la condizione umana espressa per mezzo dei simboli della fede: volti umanissimi colti nel loro isolamento esistenziale. Vicino, una bella Annunciazione di Raffaellino del Garbo, che inquadra l’episodio sacro dentro una serliana geometricamente perfetta: in alto i tondi coi profeti Isaia e Geremia che annunciarono l’arrivo del Cristo, il paesaggio toscano con fiume, borgo e ponte dominati dalla mandorla in cui appare il Padreterno, il committente in abisso, l’angelo e la Vergine quasi comparse d’uno schema matematico. Poi c’è il rebus dell’Adorazione del Maestro dell’Epifania di Fiesole, opera eponima d’un artista che non è ancora stato identificato, che operava però nella Firenze di fine Quattrocento guardando alle dolcezze di Botticelli, qua e là al nervosismo di Filippino Lippi, e soprattutto alle finezze e al linearismo marcato di Cosimo Rosselli, proponendone una versione un poco più schematica. Sulla parete a fianco, uno splendido trittico di Bicci di Lorenzo, una Madonna col Bambino in trono affiancata da san Ludovico di Tolosa e san Francesco da una parte, e sant’Antonio da Padova e san Nicola di Bari dall’altra: fioriture tardogotiche mentre a Firenze l’aria era già piena di Rinascimento, una cascata d’ori in un mondo che guardava ormai da un’altra parte. E poi, più avanti, sulla parete opposta, prima di volgere lo sguardo alla Crocifissione di Neri di Bicci posta sull’altar maggiore, davanti all’abside rinascimentale con la sua copertura a botte, s’ammira l’Immacolata Concezione ch’è tra i dipinti meno noti ma non meno interessanti d’uno dei più singolari artisti del Quattrocento, Piero di Cosimo, la cui firma apocrifa sul bordo inferiore, con poco credibile data 1480, qualcuno appose in epoca più tarda, come già s’era accorto Berenson nel 1903.

Vasari citava l’opera nelle vite come la “tavoletta della concezione nel tramezzo della chiesa di San Francesco da Fiesole” e la giudicava “buona cosetta, sendo le figure non molto grandi”. In realtà, non essendoci tramezzo nella chiesa antica, dobbiamo immaginare che Vasari si fosse sbagliato: già nel primo Cinquecento, comunque, doveva trovarsi sopra uno degli altari laterali. Piero di Cosimo immaginò una composizione divisa in due registri: in alto, il Padreterno che solleva il suo scettro sulla Vergine inginocchiata, scena che allude, ha notato Gerardo De Simone, “all’episodio biblico di Ester e Assuero, secondo un parallelismo divenuto esemplare nella letteratura liturgico-devozionale promossa da Sisto IV: per l’esenzione della legge capitale, riservata alla sola Ester, análogon del privilegio immacolista ma anche, per l’intercessione presso il re Assuero in favore del popolo ebraico, per il riferimento al ruolo corredentivo di Maria”. Gli angeli recano ciascuno un cartiglio: quello di sinistra identifica la Vergine con la sposa del Cantico dei Cantici, mentre quello di destra loda la purezza di Maria. Nella porzione inferiore, sei santi reggono cartigli e tavolette: Agostino si rivolge direttamente alla Vergine e le chiede di magnificare il Dio che l’ha preservata dal peccato, san Bernardo mostra una frase di san Pier Damiani (“la carne della Vergine presa da Adamo non ammetteva le macchie di Adamo”), san Francesco invita a celebrare l’Immacolata, Girolamo fa vedere una frase di Pascasio Radberto (“Tutto ciò che Maria ha fatto è stato totalmente puro, vero e pieno di grazia”), Tommaso d’Aquino presenta un brano delle sue Sententiae (“Maria è immune da ogni peccato, originale e attuale”), e alla fine, sulla destra, la teoria di santi è chiusa da sant’Anselmo che, al pari di Bernardo e Girolamo, mostra un passo che un tempo era ritenuto suo, mentre nel suo caso è da attribuire a un suo discepolo, Eadmero di Canterbury (“Non credo che si ami davvero la Vergine se si rifiuta di celebrare la festa del suo concepimento”).

Questa celebrazione della Vergine, esaltata dai santi che rivolgono lo sguardo verso il cielo, è una costruzione terrena, avrebbe pensato Camus. Quei santi guardano al cielo, ma rivelano una condizione ch’è profondamente umana. I pittori toscani non hanno dipinto Dio: hanno dipinto la loro idea di Dio, un’idea umana. Al pari delle opere di misericordia che Baccio Maria Bacci, tra il 1934 e il 1935, dipingeva sulle pareti della sacrestia, lasciando qui a Fiesole uno dei cicli affrescati più belli del primo Novecento, ingiustamente trascurati da chi, abbacinato dall’oro delle tavole quattrocentesche, dedica a queste lunette la parte residuale della propria visita. Anche da queste immagini sembra emergere quella “selvaggia grandezza senz’anima […] da intendere come una decisione di vivere” che Camus trovava nel Cristo risorto di Piero della Francesca. La sua verità gli era apparsa nella luce d’un’estate trascorsa tra le colline della Toscana, la stessa luce che oggi decine di migliaia di persone, turisti, viaggiatori da ogni parte del mondo ancora vedono posarsi sulla città, sui palazzi, sulle coste che risalgono i colli, sulle vie lastricate, la stessa luce che entra nelle chiese e brilla sugli ori delle tavole antiche.

Dentro alla chiesa di San Francesco, è un giorno feriale di fine primavera, continuano ad arrivare turisti che si son fatti tutta la salita, i più passando dalla via che si sporge regalando la vista di tutta Firenze. Prima dell’ultima rampa, c’è un pittore che ha montato il telaio all’ombra d’un albero e cerca di catturare il panorama che s’allunga fino alle colline d’Oltrarno. Tanti preferiscono sfidare il sole di mezzogiorno e vedere la città dall’alto, piuttosto che passare dal bosco dei frati e privarsi del magnifico scorcio. Poi, si fermano sul muretto del cortile per bere un po’ d’acqua, rifornirsi al baretto aperto in uno dei locali del convento, scattare qualche foto alla facciata di san Francesco. Sono tutti vestiti da trekking, tanti sono arrivati quassù coi bastoni da nordic walking. Probabilmente i più hanno voluto evadere per una mezza giornata da quel carnaio di sudore e infradito ch’è Firenze in alta stagione. Poi entrano nella chiesa e si fermano nel silenzio, tra gli ori delle tavole. Una signora, forse polacca, si mette a pregare. Un piccolo drappello di turisti, accento veneto, depone le macchine fotografiche e contempla in silenzio l’Adorazione del Maestro dell’Epifania. Una ragazza tedesca tiene per mano il suo bambino, un frugoletto di neanche un metro coi capelli d’un biondo accecante. Entra una coppia, zaini da campeggio in spalla, si mettono a fotografare. Nella solitudine di San Francesco, tra la bellezza d’un paesaggio che non promette salvezza, in mezzo a un Vangelo ch’è fatto di materia, di pietra, di cielo, d’alberi, tra le opere che continuano a far bruciare quella fiamma nera di protesta, ognuno forse cerca la sua verità.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.