Maestosa, millenaria, avvolta nel mistero, Machu Picchu fu riscoperta in Perù il 24 luglio 1911 dallo storico e docente statunitense Hiram Bingham (Honolulu, 1875 – Washington, 1956). La data simboleggia infatti un momento cruciale per la ricostruzione della storia andina precolombiana. Situata a 2.430 metri di altitudine, tra le vette delle Ande peruviane, la cosiddetta città perduta degli Inca è oggi annoverata tra i siti archeologici più importanti e spettacolari al mondo, inserita dal 1983 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La scoperta si colloca in un periodo, il primo ventennio del Novecento, caratterizzato da una vivace e intensa attività esplorativa che portò alla riscoperta di numerose civiltà e luoghi dimenticati nel continente americano. Tra gli esempi più famosi di quegli anni si ricorda Percy Harrison Fawcett DSO (Torquay, 1867 – scomparso a Mato Grosso, 1925), figura poliedrica che fu geografo, ufficiale di artiglieria, cartografo, archeologo ed esploratore nelle regioni del Sud America britannico. Fawcett è noto per la scomparsa, avvenuta nel 1925 insieme al figlio maggiore Jack, durante una spedizione volta alla ricerca di una città perduta, conosciuta come la Città di Z, che lui e altri ritenevano esistesse nel centro della foresta pluviale amazzonica.

La città di Machu Picchu, il cui nome in lingua quechua (una delle lingue native americane del Sud America) significa vecchia montagna, fu edificata con ogni probabilità nella seconda metà del XV secolo, durante il regno dell’imperatore inca Pachacutec. L’insediamento, realizzato in una posizione strategicamente isolata e protetta da profondi dirupi, venne abbandonato meno di un secolo più tardi, intorno al 1532, in coincidenza con l’inizio della Conquista spagnola. Dopo l’abbandono, la località scomparve progressivamente dalle mappe e dalla memoria del popolo. La natura ne assorbì i resti e la città entrò nella dimensione della leggenda. Nessuna fonte scritta dell’epoca coloniale ne menziona l’esistenza e per oltre quattro secoli la sua ubicazione rimase sconosciuta.

Ma come avvenne la scoperta della città perduta degli Inca? Nel dicembre 1908 Hiram Bingham partecipò al primo Congresso scientifico panamericano a Santiago del Cile, dove ebbe l’occasione di conoscere il presidente Theodore Roosevelt (tra i due nacque un legame solido che sarebbe durato fino alla morte dell’ex presidente). Al termine del congresso, Bingham si recò in Perù, passando da Lima fino a Cusco, dove fu accolto dalle autorità locali. Il suo interesse per l’esplorazione suscitò entusiasmo, soprattutto perché proveniva da un delegato statunitense reduce da un importante incontro scientifico.

Quindi, dopo aver soggiornato a Cusco e nei dintorni, nel 1909 si avventurò verso Abancay, spinto dal desiderio del prefetto Juan José Nuñez di condurlo al sito archeologico di Choquequirao, una città Inca situata nel Perù meridionale. Sebbene non fosse né archeologo né specialista della cultura inca, Bingham cercò di documentare il sito con fotografie, rilievi e descrizioni dettagliate e durante l’esplorazione lesse sulle mura nomi e date lasciati da visitatori precedenti, tra cui Eugène de Sartiges nel 1834 e José Benigno Samanez nel 1861. Anche la sua spedizione, composta da Nuñez e dal tenente Cáceres, lasciò traccia, anche se in realtà la delusione per l’assenza di tesori tangibili lo spinse a fare ritorno a Lima e quindi negli Stati Uniti.

Il punto di svolta arrivò nel 1910, quando l’amico Edward S. Harkness, dopo aver letto la bozza del suo libro sul viaggio, gli suggerì di organizzare una nuova spedizione per cercare l’ultima capitale degli inca, Vilcabamba. Dopo vari tentativi falliti per ottenere fondi, il progetto fu finanziato dalla moglie Alfreda, dalla National Geographic Society e dall’Università di Yale. Nel 1911, dopo lunghi preparativi, Bingham tornò quindi in Perù con una nuova spedizione e mentre raccoglieva informazioni a Cusco, il viceprefetto della città pronunciò un nome destinato a cambiare la sua spedizione: Huayna Picchu, la montagna alla cui base si trovavano rovine misteriose, note a pochi. Così, il 19 luglio la spedizione si mise in marcia verso la valle dell’Urubamba, accampandosi pochi giorni dopo sull’altopiano di Mandorpampa, vicino al sito, segnalato anche dal rettore dell’Università di Cusco, Albert Giesecke.

Il 24 luglio 1911, sotto un’alba piovosa, Bingham entrò per la prima volta nel complesso archeologico di Machu Picchu. Davanti ai suoi occhi si dispiegò una città dalle architetture raffinate, costruita con una tecnica inca impeccabile. Mura di granito bianco tagliate con estrema precisione, templi, palazzi, piazze e abitazioni emersero dalla vegetazione che per secoli le aveva nascoste. Tra le sue scoperte, anche un’iscrizione datata 1902 con il nome Lizárraga, che dimostrava come altri avessero raggiunto il sito prima di lui. Ad ogni modo, fu Bingham a portare Machu Picchu all’attenzione del mondo.

Nel 1913, la rivista National Geographic dedicò un numero monografico alla scoperta, accendendo l’interesse del pubblico internazionale. Bingham descrisse con entusiasmo il sito, che per dimensioni e stato di conservazione fu paragonato ai resti archeologici di Pompei e Ostia Antica. Il professore scrisse successivamente diversi volumi sul sito, tra cui il più noto rimane La città perduta degli Inca, pubblicato negli anni successivi alla spedizione. Le campagne di scavo furono poi condotte in due fasi principali: nel 1912 e tra il 1914 e il 1915. In quelle occasioni, furono rinvenuti numerosi reperti, molti dei quali furono trasportati in Europa e negli Stati Uniti con l’autorizzazione delle autorità peruviane dell’epoca.

Hiram Bingham fu oggetto di critiche anche per il trasferimento illecito di un’ingente quantità di reperti archeologici: parliamo di oltre 46.000 manufatti che vennero infatti prelevati e destinati all’Università di Yale. Di questi, soltanto trecento sono stati successivamente restituiti, mentre la parte restante è finita nelle collezioni di alcuni dei maggiori musei europei, tra cui il British Museum e il Louvre, o è stata dispersa in raccolte private. La questione della restituzione dei materiali rimase irrisolta per decenni, finché, a distanza di circa novant’anni, il governo peruviano avviò una negoziazione. Sappiamo anche che un ruolo determinante fu svolto dall’allora moglie del Presidente del Perù, archeologa, che si impegnò personalmente per il rientro di gran parte dei manufatti nel loro luogo di origine.

In ogni caso, l’importanza di Machu Picchu non è limitata al solo ambito archeologico. Il sito rappresenta un caso esemplificativo di pianificazione urbana in ambiente montano, con strutture architettoniche, agricole e religiose perfettamente integrate nel paesaggio. Tra gli edifici più noti figurano il Tempio del Sole, la pietra Intihuatana e l’area cerimoniale, che dimostrano la centralità della religione nella cultura inca. Secondo la tradizione storica, Pachacutec, che guidò la fase di massima espansione dell’impero, si proclamò figlio del dio Inti, la divinità solare, fondando così una dinastia di natura teocratica. Il legame tra potere e religione fu infatti uno dei cardini dell’organizzazione sociale inca, che riuscì a governare un vastissimo territorio grazie anche al controllo ideologico esercitato sui popoli sottomessi. Machu Picchu, in questo quadro, potrebbe aver avuto una duplice funzione: sede estiva della corte imperiale e luogo cerimoniale legato al culto solare. L’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo segnò poi la fine dell’Impero Inca. L’assoggettamento coloniale comportò lo smantellamento delle strutture politiche preesistenti e l’imposizione del cristianesimo come religione ufficiale. Molti centri cerimoniali furono distrutti o trasformati. Machu Picchu, grazie al suo isolamento, rimase intatto anche se abbandonato.

Il sito di Machu Picchu è costruito in una zona sismicamente molto attiva. Sorprendentemente, le pietre degli edifici più pregevoli dell’Impero Inca non sono tenute insieme da malta: sono state lavorate con tale precisione da incastrarsi perfettamente. Questo sistema garantisce una bellezza estetica non indifferente e presenta anche un’importante funzione ingegneristica. Sia Lima sia Cusco, infatti, sono state più volte distrutte da forti terremoti, e Machu Picchu si trova proprio sopra due linee di faglia. Durante i terremoti, le pietre danzano, cioè oscillano leggermente per poi tornare al loro posto, evitando così il crollo degli edifici. Senza questa tecnica, molti dei monumenti più famosi sarebbero già scomparsi da tempo.

Per chi non teme la fatica e l’altitudine, è possibile raggiungere le rovine a piedi, evitando i costi elevati dei trasporti: il biglietto del treno da Cusco supera i 100 euro, l’ingresso al sito si aggira intorno ai 50 euro, mentre la corsa in autobus per salire e scendere dal pendio costa altri 20 euro. Il sentiero a piedi, che dura circa un’ora e mezza, segue infatti il percorso di Bingham nel 1911.

Un altro aspetto poco visibile ma fondamentale riguarda l’ingegneria nascosta sotto la superficie. Nonostante gli Inca siano famosi soprattutto per le loro mura ciclopiche (simili a quelle delle fortificazioni Micenee), la loro ingegneria civile si dimostrò avanzatissima, se consideriamo che non utilizzavano né animali da tiro, né strumenti in ferro, né la ruota. Machu Picchu è stata infatti realizzata livellando un terreno tra due picchi montuosi, spostando enormi quantità di pietre e terra per creare una piattaforma stabile.

Infine, per chi è curioso di approfondire, c’è un museo poco frequentato e un po’ nascosto: si tratta del Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón. A differenza del sito archeologico, dove le informazioni contestuali sono piuttosto scarse, il museo fornisce un quadro dettagliato in lingua spagnola e inglese, illustrando le ragioni storiche e geografiche che portarono gli Inca a costruire proprio in quell’area. L’ingresso ha un costo contenuto (circa sei euro) e presenta un percorso di visita che guida il pubblico attraverso le principali fasi della storia del Santuario Storico di Machu Picchu. La struttura museale, che presenta anche l’opportunità di un tour digitale visitavirtual.cultura.pe, porta il nome di Manuel Chávez Ballón, ricercatore che ne promosse la nascita tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Dopo un periodo di chiusura dovuto a interventi di ristrutturazione e aggiornamento espositivo, il museo è stato riaperto il 25 luglio 2005 con un nuovo allestimento museografico.

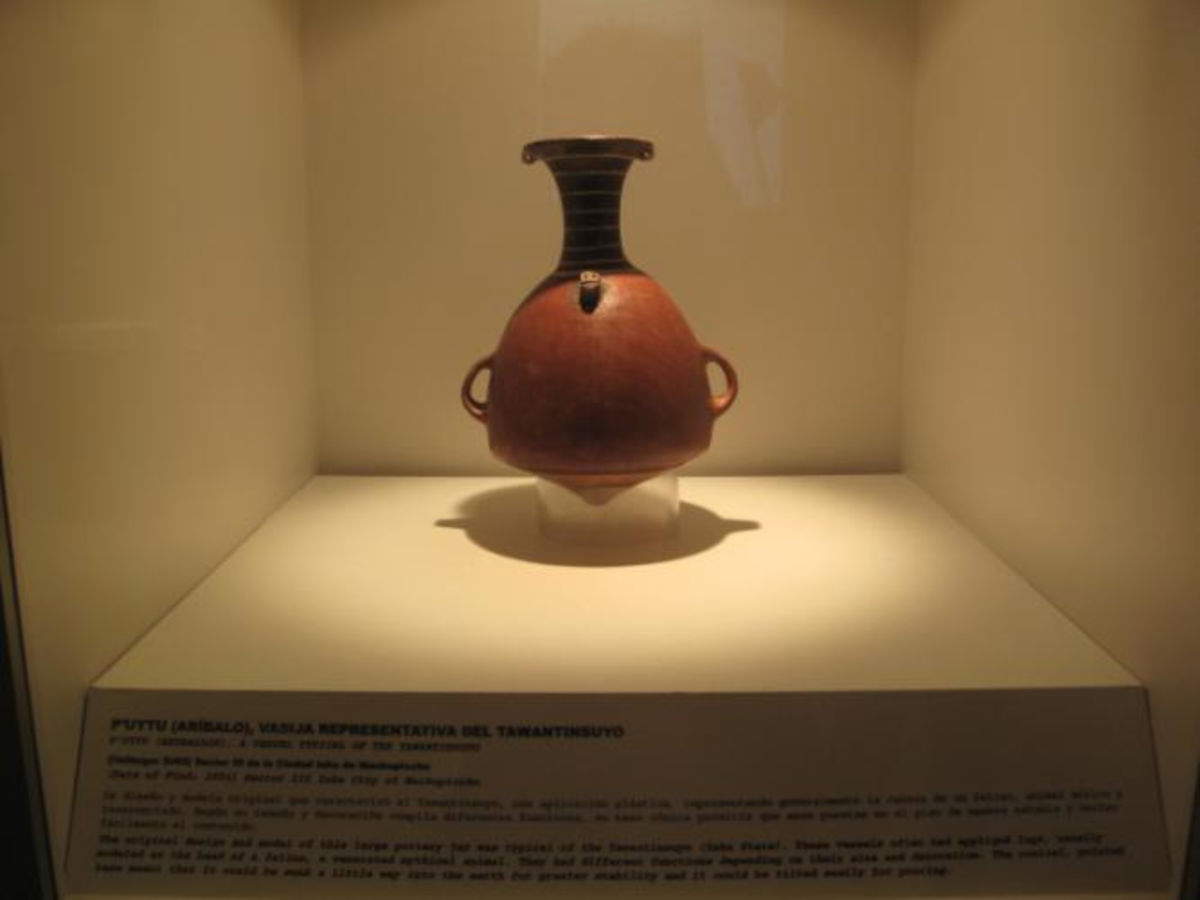

Cinque sale permanenti, distribuite lungo un itinerario pensato in chiave divulgativa, raccontano l’evoluzione culturale dell’area compresa oggi nel Parco Archeologico Nazionale e Santuario Storico. Otto sezioni tematiche, corredate da materiali visivi, pannelli, mappe, video e infografiche, accompagnano il visitatore in un’esplorazione storica che si completa con l’esposizione di numerosi reperti: ceramiche, utensili litici, oggetti in metallo e testimonianze archeologiche recuperate durante le campagne di scavo.

Cosa rappresenta ad oggi Machu Picchu? Un capolavoro architettonico e ingegneristico e un fondamentale testimone della complessità culturale e spirituale dell’Impero Inca. La riscoperta nel 1911 ha aperto una pagina diversa nella comprensione della storia precolombiana e ha messo in rilievo l’importanza di preservare un patrimonio che incarna l’ingegno umano e l’importante la relazione tra uomo e natura.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.