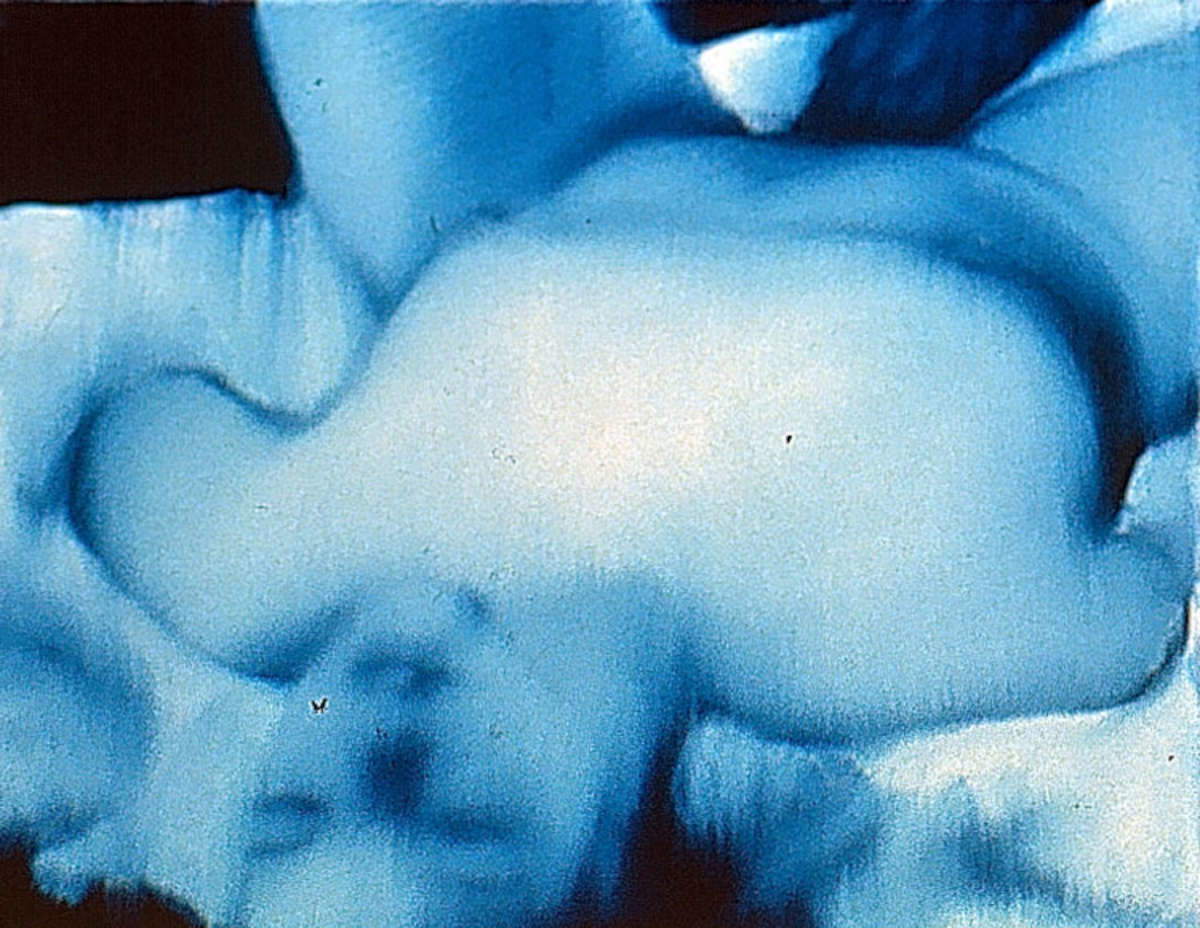

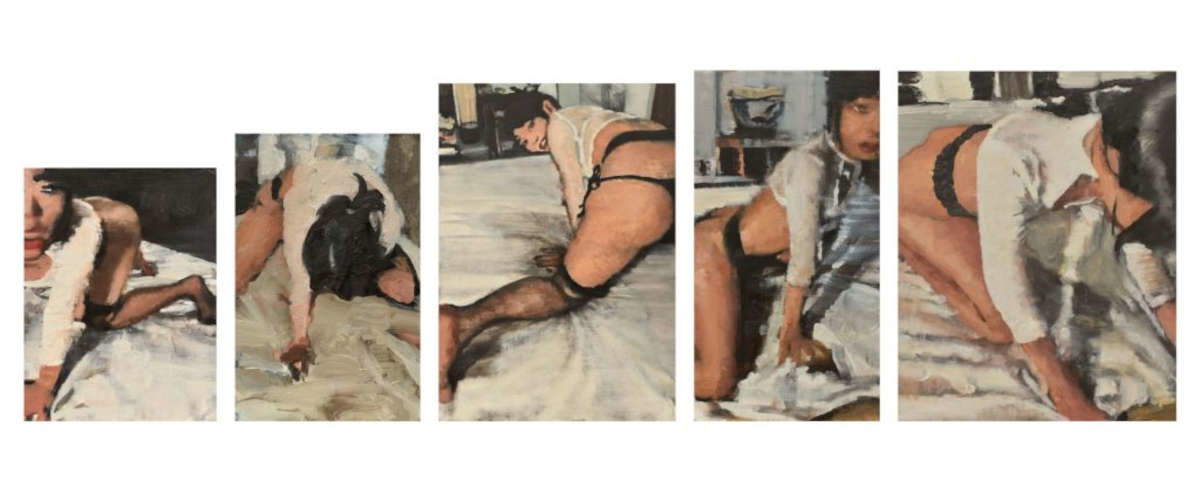

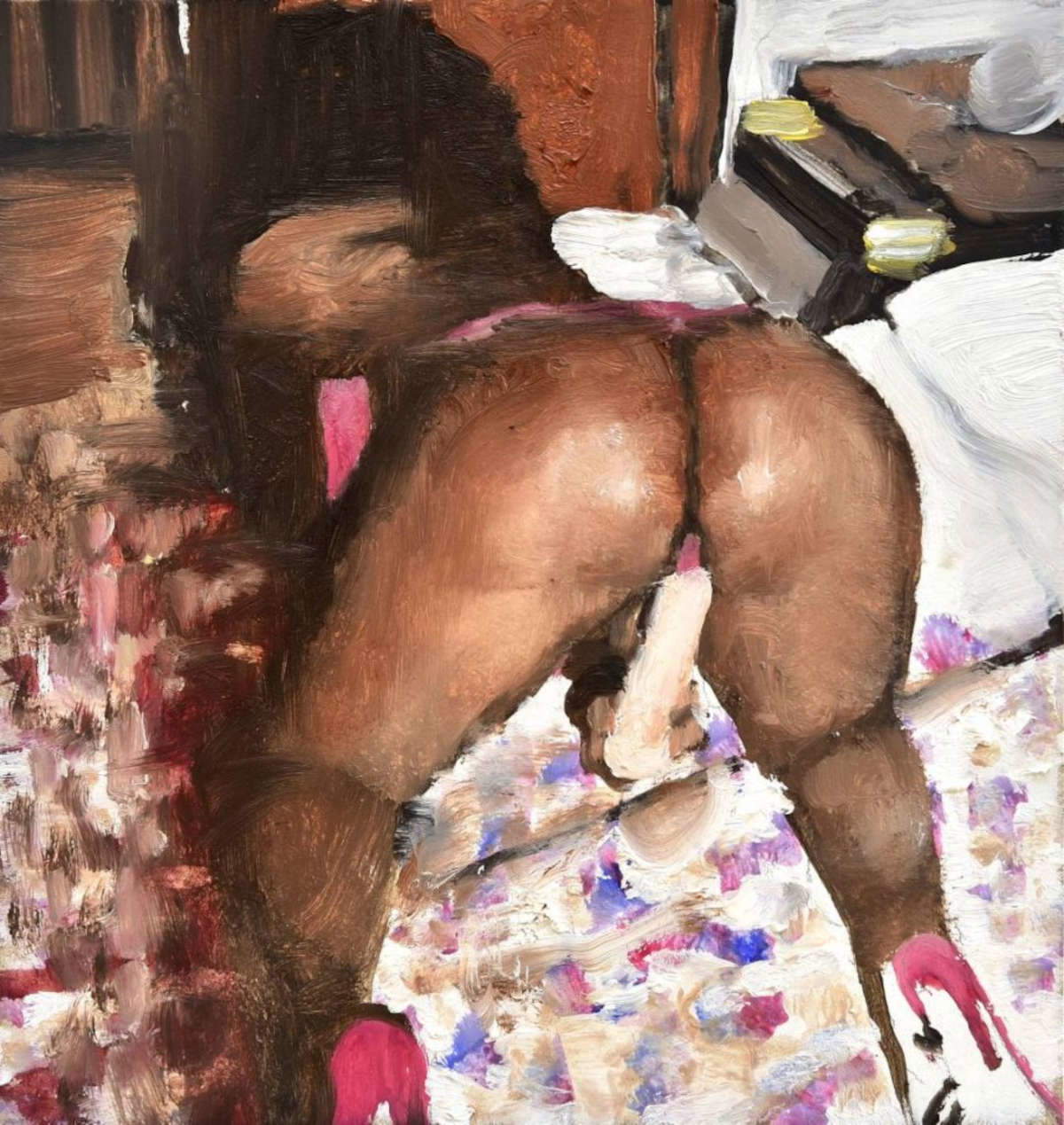

Daniele Galliano (Pinerolo, 1961), uno dei principali pittori italiani contemporanei, per lungo tempo ha utilizzato (e in parte continua a utilizzare) l’erotismo e riferimenti alla pornografia come materia prima per una pittura che parte da immagini quotidiane e si trasforma in visione incisa sulla tela. Autodidatta e immerso nella vita notturna torinese degli anni Novanta, l’artista ha indagato il corpo e la sessualità con un approccio in grado di oscillare tra diaristica intimista e denuncia sociale, in un persistente sguardo “antieroico” su ciò che è proibito, marginale, nascosto. La componente erotica emerge sin dai primi lavori: già nel polittico Vietato ai lettori del 1993, composto da circa venti piccole tele, Galliano raffigura screenshot tratte da film porno o erotici mostrando volti e corpi nel pieno dell’atto sessuale, investiti da un chiarore blu televisivo. Il soggetto è quotidiano e popolare, la prospettiva ricorda il voyeurismo amatoriale. In mostre come Narcotica frenetica smaniosa eccitante (1994, Galleria In Arco, Torino), titolo dal verso di una canzone dei CCCP, l’erotismo si è poi dilatato nell’ambito della notte: figure femminili comuni, lavoratrici, prostitute, si truccano, ballano, cercano piacere in spazi umbratili di club e bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi, fra abbandono, desiderio e solitudine urbana.

La pittura di Galliano non ritrae l’erotismo come semplice provocazione o spettacolo: è introspezione visiva, diario del desiderio che emerge senza moralismi. Affiora una tensione tra visibilità e limiti imposti, tra naturalezza del corpo e tabù culturali. I soggetti sono immersi in una luce irreale, spesso sfumata e indefinita: una pittura che afferma il desiderio nella sua carnalità più cruda, portandolo alla luce con crudezza e poesia. Di seguito, l’estratto di un testo di Giacinto Di Pietrantonio scritto per Vietato ai lettori e una gallery con le immagini più intense.

“Roland Barthes, credo ne Il piacere del testo, dice più o meno che l’erotismo non si coglie nel vedere un nudo integrale, ma in quell’intervallo di corpo visibile tra l’orlo dello stivale e quello della gonna. Nel caso delle pitture di Galliano tale spazio è identificabile in più aspetti a partire dal taglio di scene erotiche-amorose offerte sempre per particolari. Difatti, in alcune immagini vediamo solo volti-tipo: viso in estasi, faccia in atto di baciare-succhiare, oppure godimento a bocca aperta, espressioni oche offrono una fisiognomica performativa del piacere […]. Ma oltre a darci scene particolari per parti: baciare, carezzare, succhiare, strofinare, leccare, toccare, urlare, ancheggiare, dondolare, l’artista aggiunge un ulteriore elemento di erotizzazione, quello di una pittura sfocata, che rende l’immagine non immediatamente percepibile e che, quindi, ha bisogno della partecipazione dell’osservatore per la messa a fuoco del quadro come stimolatore dell’immagine. Con ciò, siamo ad un livello di pornografia dell’immagine che si accompagna all’erotismo della pittura (un po’ alla Richter), pornografia che, come scrive Camille Paglia nel suo Sexual Personae, “non può essere separata dall’arte, perché molto più compenetrante di quanto la tradizione classicista voglia ammettere”. A cui Geoffrey Hartman aggiunge: “la grande arte è sempre scortata dalle sue oscure sorelle, l’empietà e la pornografia” […]. Tuttavia, la faccia della donna col nasino all’insù, la bocca che morde e il resto delle immagini di corpi separati e/o aggrovigliati tutte curve e sinuosità sono sinonimi della natura piena di volute e mosse che affonda nella carne dell’altro. Sono immagini per parti dove il resto del corpo è da immaginare e in ciò sta il principio per rendere un’immagine figurativa astratta, se non nella forma, nel contenuto e segnare ancora un passaggio dalla pornografia all’erotismo. Così, il rischio è superare quel guardare immagini erotico-pornografiche che mettono a dura prova il nostro sguardo, perché rimandano sempre a se stesse prima di riandare a qualunque altra cosa e quindi all’arte. Allora, Galliano, creando una sorta di voyeurismo dell’immagine, cerca di spostarci verso l’arte, mettendoci di fronte ad una pittura guardata, sbirciata attraverso un ideale buco della serratura […]. Aggiungiamo, o meglio il pittore aggiunge, ancora una qualità, un distanziatore che porta il quadro dalla terra della pornografia verso il cielo dell’erotismo: la luce blu che avvolge tutta l’opera. In questo egli trasforma un mondo a luci rosse in un’atmosfera a luci blu, ci porta da un bollente ambiente pornografico ad un rilassato luogo erotico. Ciò accade, per due motivi: da una parte di tipo squisitamente artistico-pittorico, in quanto egli pensa che oggi non si possa affrontare pittoricamente l’immagine senza tener conto che è stata in qualche modo passata attraverso fotografia, cinema, video ecc.; dall’altra che la sopravvivenza di temi erotico-pornografici-dionisiaci cari alla cultura classica è così permessa e trasmessa a livello sociale grazie ai media, mezzi che possono anche illuderci su una possibile socialità da cui l’arte è stata da tempo esclusa. Ed è la comprensione di queste caratteristiche che porta Galliano a virare di blu le sue pitture per darci l’impressione che le scene rappresentare non sono accadute davvero, ma, dati i tempi di sesso insicuro, simulate attraverso un video, un suono voce. […] I quadri in questione possono azionare quel desiderio che circola nel nostro sangue e agisce nella nostra testa da più di tre milioni di anni. Infatti, già da quando eravamo degli organismi unicellulari i nostri messaggi d’amore utilizzano la stessa sostanza a dimostrazione della continuità di un universo batterico in uno stato d’amore chimico avanzato. Sintomi: palmi umidi, soffi di calore, palpitazioni inconsiderate, turbolenze, confusione a causa della dopamina, norepinefrina, serotonina che invadono il nostro corpo piombandoci in uno stato di stress felice trasformati da un cervello-pompa desiderante. Quel sistema di relazioni-azioni interattive teso a trasformare il rapporto narcisista in collettivo, l’uno in due-emozioni, tre-sensazioni, quattro-desiderio, cinque-eccetera che muta il piacere individuale in sociale. Ciò è rappresentato in queste opere non fine a se stesse, produttrici di vita e di piacere, qualità messe in moto dal paganesimo e represse dalla cristianità per la quale il sesso è solo meccanismo e riproduzione di uomini e donne, che autorizzano il rapporto amoroso tra i sessi solo a scopi riproduttivi, presagendo sulla pelle dell’umanità quella cultura della moltiplicazione produttiva che caratterizzerà l’ideologia della modernità. A seguire non è tanto azzardato ipotizzare che a sostenere questa tesi sta il passaggio alla civiltà industriale che ha generato un progressivo calo della natalità umana surrogata dalla continua crescita di oggetti e merci sulle quali abbiamo sempre più scaricato amore, affetti, angosce ecc., quelle attenzioni che prima riservavamo alla nostra umanità. Bene, siamo arrivati al punto di dire che parlare di sesso e arte crea in qualche modo problemi, perché questione antica e dibattuta che attira e respinge, anche se alla fine rimane un passe-partout per la libertà. Difatti, in suo nome si sono compiute o tentate molte rivoluzioni, o liberazioni, mitica quella degli anni Sessanta: Amore Libero, Fate l’Amore e non la Guerra, in cui bastava addirittura un colpo d’anca, Elvis the pelvis, per mandare il delirio migliaia di persone. Cavedano molti tabù, gonne che si accorciavano in minigonne, capelli che si allungavano e bagni di folla che si vestiva e si svestiva da Woodstock, anni Sessanta, a Parco Lambro, anni Settanta, una libertà che, data l’insicurezza del sesso, è oggi sempre più difficile da usare. E allora, l’arte che non è un luogo del praticare, ma del guardare, mantiene, anche in questo caso, la sua centralità, perché l’erotismo del vedere garantisce ancora al corpo l’immaginazione della libertà” (Giacinto Di Pietrantonio).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.