C’era un tempo in cui l’arte sapeva incendiare le piazze. Quando Manet espose la sua Olympia nel 1865, la borghesia parigina urlò allo scandalo: non era il nudo in sé, ma lo sguardo diretto della modella, che non si lasciava consumare ma sfidava l’osservatore. Quando Duchamp posò un orinatoio rovesciato su un piedistallo e lo chiamò Fontana (1917), non fu solo una provocazione, fu un terremoto culturale. Quando i futuristi gridavano “Uccidiamo il chiaro di luna!” nei loro manifesti, non solo rifiutavano la tradizione, ma lanciavano una guerra al gusto del pubblico. Lo scandalo era la scintilla che costringeva la società a guardarsi allo specchio. Oggi, però, che fine ha fatto quella forza destabilizzante?

Negli anni Sessanta e Settanta artisti come Piero Manzoni, Joseph Beuys o Marina Abramović hanno continuato a giocare con il limite, a trasformare il corpo, il gesto, la vita stessa in materia artistica. Lo scandalo era un linguaggio: una sfida alle convenzioni, una rottura con i mercati, con la politica, con la morale. Oggi, invece, il meccanismo sembra essersi inceppato. Lo scandalo non scandalizza più: si è fatto prevedibile, quasi atteso. Una fotografia di corpi nudi, un’installazione di sangue o di animali imbalsamati, una bestemmia gridata in galleria, tutto appare già visto, già codificato. E il pubblico, lungi dall’indignarsi, spesso scrolla le spalle. L’arte che voleva essere urlo diventa eco. È quindi l’arte ad aver perso la forza di scandalizzare, o siamo noi ad aver perso la capacità di scandalizzarci?

![Marcel Duchamp, Fontana (1917 [1964]; terracotta bianca ricoperta di smalto e vernice, 63 x 48 x 35 cm; Parigi, Centre Pompidou) Marcel Duchamp, Fontana (1917 [1964]; terracotta bianca ricoperta di smalto e vernice, 63 x 48 x 35 cm; Parigi, Centre Pompidou)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2022/fn/duchamp-fontain-pompidou.jpg)

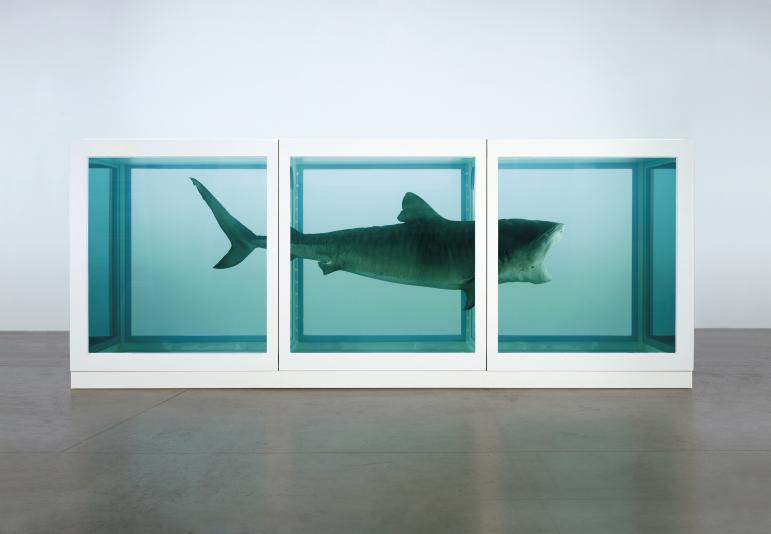

C’è un dato che non possiamo ignorare: il mercato dell’arte contemporanea ha un potere enorme di assorbire, neutralizzare e trasformare lo scandalo in merce. Un’opera che nasce per urtare viene subito incorniciata, assicurata, venduta a cifre astronomiche. Damien Hirst, con i suoi squali in formaldeide, ha fatto della provocazione una fabbrica di milioni. Maurizio Cattelan, con il suo Comedian (la banana attaccata al muro con lo scotch), ha generato più meme che discussioni filosofiche, ed è stato immediatamente quotato e replicato. Lo scandalo, insomma, non mette più in crisi il sistema: lo alimenta. E così diventa prevedibile, funzionale, perfino rassicurante. Ciò che ieri era sacrilegio oggi è marketing.

Va anche detto che spesso confondiamo lo scandalo artistico con lo scandalo mediatico. Un’opera viene discussa perché “fa notizia”, non perché tocca davvero un nervo scoperto della società. L’arte, in questo senso, rischia di ridursi a provocazione facile, a titolo di giornale. Ma lo scandalo autentico, quello che sposta un confine, che obbliga a ripensare il mondo, è un’altra cosa. Se Duchamp, Manet o i futuristi scandalizzavano era perché toccavano questioni profonde: il rapporto con il corpo, con la morale, con il tempo. Oggi, troppo spesso, le provocazioni artistiche sembrano bruciare in un attimo, senza sedimentare.

Forse, però, il punto non è solo l’arte. Forse siamo noi, pubblico del XXI secolo, ad aver sviluppato una sorta di callo. Siamo abituati a immagini di violenza, a pornografia diffusa, a linguaggi dissacranti che circolano senza filtri sui social. In un mondo in cui tutto può essere visto e consumato in pochi secondi, cosa può davvero scandalizzare ancora?

La nostra soglia di sensibilità si è spostata, e con essa è cambiato il ruolo dell’arte. L’opera che un tempo avrebbe fatto tremare un salotto borghese oggi rischia di scivolare tra le stories di Instagram. Eppure, lo scandalo non è morto: si è spostato. Non è più nel nudo o nella bestemmia, ma nella capacità di toccare temi collettivi: il cambiamento climatico, le migrazioni, le disuguaglianze. Ci scandalizza non tanto l’opera in sé, quanto l’impatto politico e sociale che può avere. Pensiamo alle azioni di attivisti che, negli ultimi anni, hanno lanciato zuppa o vernice contro i vetri che proteggono capolavori come la Gioconda o i Girasoli di Van Gogh: non volevano distruggere l’opera, ma gridare che l’arte rischia di sopravvivere in un mondo che sta bruciando. È questo uno scandalo? O è piuttosto un richiamo disperato alla nostra indifferenza?

Ecco, allora, che la questione si apre: se l’arte vuole davvero tornare a scandalizzare, deve smettere di giocare con i vecchi trucchi. Non basta più esporre un corpo, dissacrare un simbolo religioso, appiccicare un frutto al muro. Lo scandalo oggi deve essere pensiero, deve generare discussione vera, non solo titoli. Forse lo scandalo del futuro sarà proprio questo: non l’ennesima provocazione “instagrammabile”, ma un’opera che ci obblighi a fermarci, a cambiare prospettiva, a mettere in discussione la nostra quotidiana anestesia.

E allora, che fine ha fatto lo scandalo nell’arte contemporanea? Forse non è sparito, ma si è trasformato, costringendo noi, spettatori, critici, curatori, a rivedere le nostre categorie. Forse siamo noi a dover imparare di nuovo a scandalizzarci, non davanti al gesto eclatante, ma davanti alla sostanza delle cose. Vogliamo quindi un’arte che ci scuota, che ci metta in crisi, che ci costringa a pensare? O ci accontentiamo di un’arte che ci diverte, ci intrattiene, ci rassicura con la maschera dello scandalo? La risposta, come sempre, non è nelle gallerie, ma dentro di noi.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.