Immaginate di entrare in una galleria d’arte contemporanea. Le pareti bianche ospitano opere di artisti provenienti da ogni angolo del mondo: dipinti che evocano le lotte postcoloniali, installazioni che raccontano storie di genere e sessualità, sculture che celebrano le tradizioni indigene. A prima vista, sembra di essere di fronte a una rivoluzione: finalmente, il sistema dell’arte sembra abbracciare quella pluralità di voci che per troppo tempo è rimasta esclusa. Tuttavia, dietro questa apparente apertura si cela una domanda scomoda: quanto è reale questo cambiamento? Quanto, invece, è il risultato di un sistema che ha imparato a vestirsi di diversità senza realmente trasformarsi? E quanto è, invece, una strategia per rispondere a pressioni sociali senza modificare realmente le dinamiche di potere?

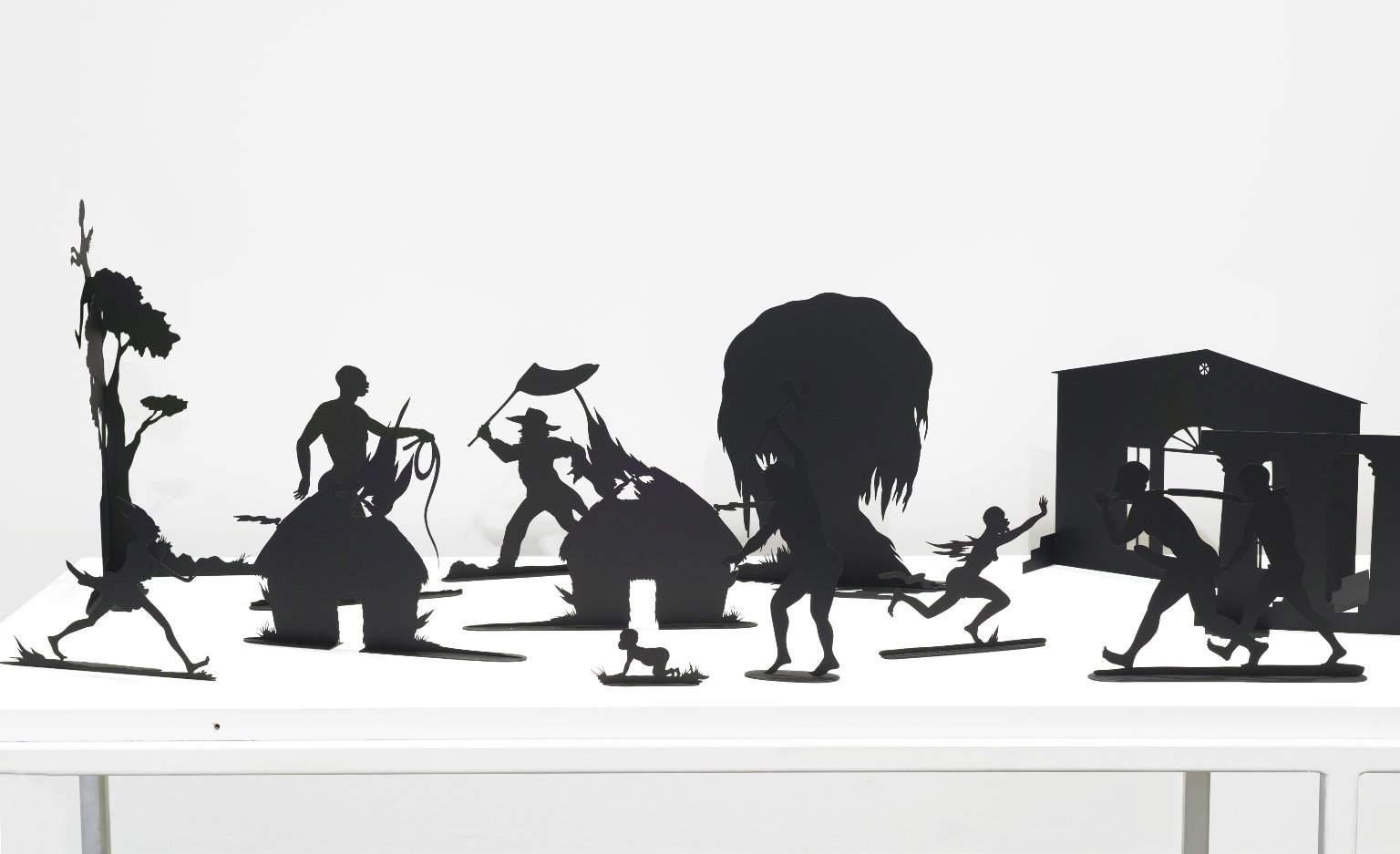

Osservando la scena artistica contemporanea, non si può negare che ci siano stati progressi in termini di rappresentazione. Artisti come Kara Walker, Zanele Muholi o Tania Bruguera hanno conquistato spazi nei musei più prestigiosi, e intere sezioni di fiere e biennali sono dedicate alla promozione di voci emergenti provenienti da contesti marginalizzati. Tuttavia c’è una differenza sostanziale tra la rappresentazione e la trasformazione. Esibire la diversità non equivale necessariamente a cambiare le dinamiche di potere che regolano il sistema dell’arte.

Guardiamo chi decide. Chi sono i curatori, i direttori dei musei, i collezionisti e i galleristi che determinano cosa è degno di essere esposto, acquistato e celebrato? In molti casi, queste figure rimangono ancorate a una élite bianca, maschile e benestante. Questo significa che, anche quando un’opera d’arte racconta storie di marginalità o resistenza, viene mediata e inserita in un sistema che continua a riflettere valori e priorità che poco hanno a che fare con la pluralità che si vuole rappresentare. La diversità rischia di diventare, così, un comodo strumento per legittimare un sistema che in realtà non è cambiato nella sua struttura.

La questione della diversità nel sistema dell’arte non riguarda solo chi è rappresentato, ma anche come e perché. Il sistema artistico contemporaneo è profondamente radicato in logiche eurocentriche e capitaliste, che definiscono il valore dell’arte in base alla sua commerciabilità e alla capacità di attrarre attenzione nei mercati globali.

L’aspetto critico si ritrova nel modo in cui la diversità viene “consumata” dal sistema dell’arte contemporaneo. Gli artisti provenienti da contesti non occidentali o marginalizzati si trovano spesso a dover rispondere a una domanda specifica: essere rappresentanti di un “altro” esotico o politicamente corretto, che soddisfi le aspettative del pubblico globale. In questo processo, le loro opere vengono confezionate per essere facilmente assorbite dal mercato, perdendo parte della loro complessità e del loro potenziale critico. Il risultato è una forma di “diversità addomesticata”, in cui le voci marginalizzate sono presenti, ma solo nei modi e nei contesti che non mettono in discussione le gerarchie culturali e sociali esistenti.

Ad esempio, un artista che esplora le conseguenze del colonialismo può essere celebrato nelle grandi mostre internazionali, ma quanto di quella celebrazione si traduce in un reale ripensamento delle strutture coloniali che ancora permeano il sistema dell’arte? Le storie e le esperienze individuali diventano merce, un prodotto che può essere venduto e consumato senza alterare il meccanismo che lo genera.

Se la vera diversità non si limita alla rappresentazione, ma richiede una trasformazione delle strutture di potere, allora è necessario ripensare il sistema dell’arte nella sua totalità. Non si tratta solo di esporre artisti di origini diverse, ma di ridefinire chi prende le decisioni e con quali criteri. Decentralizzare il sistema, promuovere istituzioni locali e collettivi artistici indipendenti, sostenere modelli alternativi di produzione e distribuzione: questi sono passi fondamentali per costruire un ecosistema artistico realmente inclusivo.

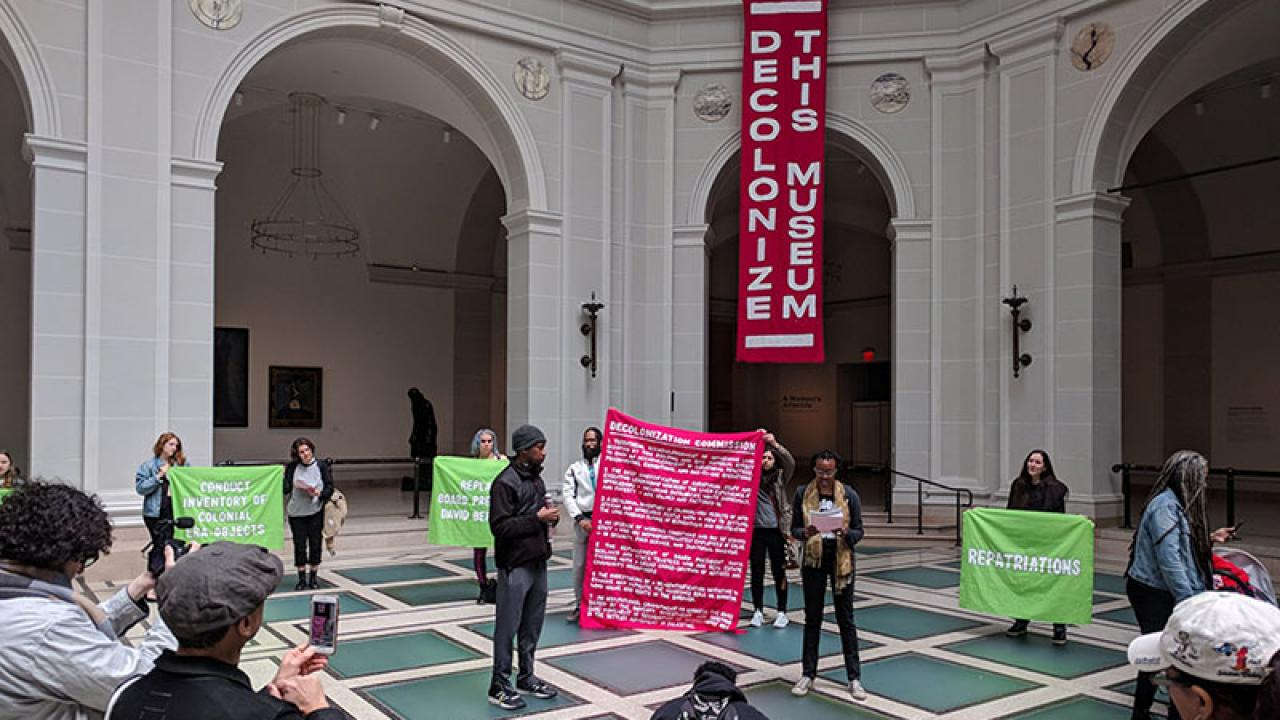

In questo senso, iniziative come Black Artists and Modernism nel Regno Unito offrono un modello interessante. Non si limitano a promuovere artisti neri, ma analizzano criticamente il modo in cui le loro opere sono state archiviate e interpretate nel tempo, evidenziando le dinamiche di esclusione e marginalizzazione. Movimenti come Decolonize This Place o il Museum of Care stanno creando spazi di dialogo che superano le logiche del mercato, mettendo al centro la comunità e il cambiamento sociale. Questi esempi dimostrano che è possibile immaginare un sistema diverso, anche se la strada da percorrere è lunga e complessa.

Alla fine, la domanda fondamentale rimane: siamo disposti ad affrontare le contraddizioni del sistema dell’arte o preferiamo accontentarci di una diversità di superficie? L’arte ha un potenziale straordinario: può non solo riflettere il mondo, ma anche contribuire a cambiarlo. Tuttavia, per realizzare questo potenziale, è necessario andare oltre le apparenze, mettere in discussione le strutture di potere e costruire un sistema che accolga davvero una pluralità di prospettive.

Il mondo dell’arte non è un’isola. Le sue contraddizioni riflettono quelle della società nel suo insieme. E forse è proprio qui che risiede la sua forza: nel ricordarci che ogni lotta per la diversità e l’inclusione è, in fondo, una lotta per una società più giusta e equa. Ma perché l’arte possa guidare questo cambiamento, dobbiamo permetterle di essere ciò che è sempre stata: uno spazio di libertà, sperimentazione e trasformazione.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.