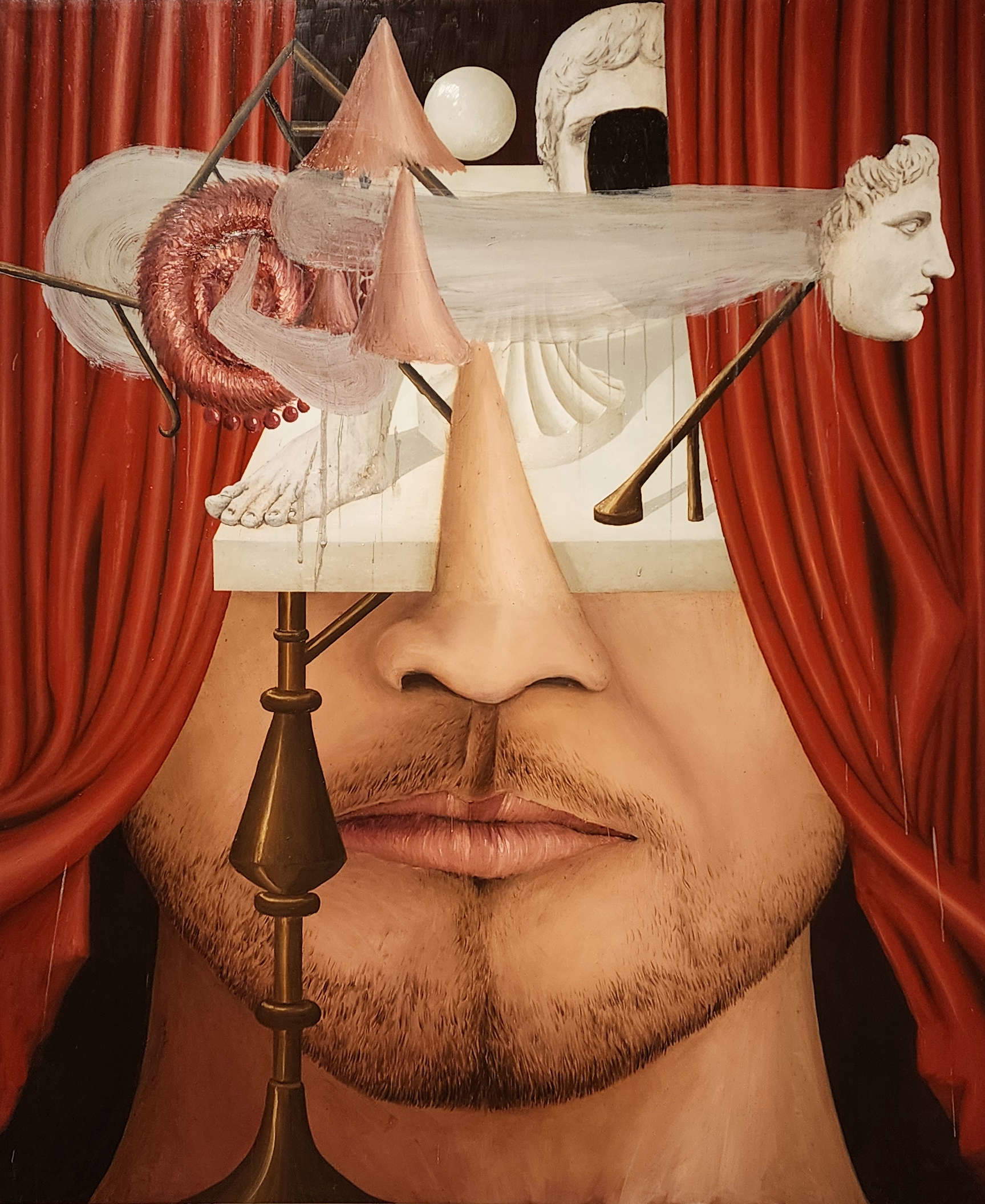

Volendo scegliere un’opera che sia in grado d’offrire una sintesi efficace della diciottesima Quadriennale di Roma, Fantastica, che s’è aperta da pochi giorni al Palazzo delle Esposizioni, non avrei molti dubbî e indicherei immediatamente un dipinto di Siro Cugusi che s’intitola Antinomie e che l’artista presenta come un autoritratto teso a indagare i temi della “mutevolezza dell’io e la conseguente incertezza del sé, ponendo in discussione il confine tra realtà e finzione, razionalità e caos, passato e presente, artificiale e naturale” e via dicendo, citazione di Derrida inclusa. È interessante non tanto per quello che l’artista dice della sua opera (la descrizione resa in catalogo, al di là del breve estratto di cui s’è appena dato conto, potrebbe essere applicata a tonnellate d’altri lavori neosurrealisti), ma perché questo grande autoritratto di due metri che mescola tanto De Chirico e un poco di Magritte può forse bastare da solo, e sia detto senza tema d’esagerazioni, a impersonare il programmatico intento d’accompagnare il visitatore lungo l’ultimo quadriennio delle produzioni artistiche italiane (anzi, di più: poiché corre l’anno 2025, il progetto della Quadriennale presente e viva è quello di riassumere quel che s’è fatto in Italia in questo primo quarto di secolo ventunesimo). Può bastar da solo per tante ragioni: è un’allegoria della predominanza dei curatori (e dunque della naturale soggettività – qualche visitatore magari dirà arbitrarietà – delle loro scelte), è un sunto del periodo fondamentalmente iper-manierista che l’arte italiana, e segnatamente la pittura, sta attraversando da almeno un paio di decennî a questa parte, è l’epitome delle sabbie mobili in cui s’è impantanata buona parte d’una scena che, messa di fronte a quel che accade nel mondo, appare sempre più marginale.

Se la bocca della “antinomia” di Cugusi s’aprisse e cominciasse a parlare, probabilmente ascolteremmo parole d’orgoglio, sentiremmo una voce che inizierebbe il suo discorso ringraziando il curatore Luca Massimo Barbero per la sua scelta e rivolgendo un pensiero commosso a quei padri ideali che probabilmente avrebbero anche voluto partecipare alla Quadriennale quand’era il loro turno ma non ci sono mai riusciti. Se oggi, del resto, il proscenio è occupato dai curatori prima ancora che dagli artisti, è del tutto sensato che una pittura sostanzialmente epigonale riesca a emergere laddove non era riuscito chi l’aveva praticata anche trenta, quarant’anni prima. Ecco allora che alla Quadriennale si trova il prodotto di quel terreno neo-surrealista che andava di gran voga negli anni Settanta e Ottanta, ch’è stato coltivato da schiere d’artisti sempre pronti a farlo germogliare coi fertilizzanti più disparati (c’era chi come Cargiolli guardava al Quattro o al Cinquecento, chi come Possenti pensava a Chagall, c’erano i dechirichiani come Nunziante, e si potrebbero fare decine d’altri esempî) e che è tornato di moda adesso, sdoganato dal mercato internazionale che da qualche anno s’è innamorato del surrealismo storico, specie quello del versante Ernst-Carrington (d’altronde abbiamo avuto anche una Biennale di Venezia tutta fondata su di una rilettura post-umana del surrealismo: forse, se un Cargiolli fosse nato trent’anni più tardi, oggi sarebbe una star dell’arte contemporanea italiana). Osservazioni simili si potrebbero fare per la gran parte degli artisti in mostra, a cominciare da Giulia Cenci che accoglie i visitatori con la mostruosa installazione Secondary Forest, altra sua opera che non smette di fare il verso a Bruce Nauman, per arrivare a Gianni Caravaggio con la sua risciacquatura dell’Arte Povera, e poi i lavori in lana cucita su tela di Adelaide Cioni che sembrano il remake di quello che Kounellis faceva cinquant’anni fa, e poi i robot di Roberto Pugliese che sono la versione un po’ più innocua e addomesticata di quelli di Sun Yuan e Peng Yu, e poi Roberto De Pinto che è la versione un po’ meno tropicale e un po’ più rigorista di Fratino, e poi Lorenzo Vitturi che è la versione un po’ meno conturbante di Caroline Achaintre e via dicendo: l’esercizio potrebbe continuare a lungo, con una porzione molto significativa di quel ch’è stato disposto nelle sale della Quadriennale. Occorre allora domandarsi se la mostra abbia davvero portato a Roma il meglio dell’arte italiana contemporanea e se sia davvero rappresentativa di quello che è successo in Italia negli ultimi venticinque anni.

Si potrebbe cominciare a rispondere partendo dall’impatto di questa Quadriennale: una mostra piuttosto caotica, con le cinque sezioni che alle volte finiscono addirittura per intersecarsi, dacché il pianificato proposito di dar luogo a una mostra fornita d’una certa autonomia espressiva e animata dall’intento di “abbattere stereotipi esegetici” nel “segno del potere dell’immaginazione” sembra quasi aver schiacciato la possibilità d’un percorso ordinato, tanto in termini d’allestimento (inappuntabile e financo esemplare se si parla di presentazione delle opere – guardando al cosiddetto display, si parla d’una delle più godibili mostre d’arte contemporanea degli ultimi anni – ma faticoso da seguire se si cerca di dare un ordine a quel che si vede), quanto, e soprattutto, in termini di ideazione. Il compianto Luca Beatrice, scomparso troppo presto, coltivava l’idea d’una mostra molteplice, fondata su di una “scrittura polifonica” che, era stato detto in sede di presentazione già un anno fa, non avrebbe evidenziato eventuali specificità italiane ma avrebbe esplorato temi che vengono dibattuti a livello globale, senza che venisse impartita una direzione stabilita, ma dando mandato ai cinque curatori d’indagare altrettanti temi (riassumendo: Luca Massimo Barbero l’autorappresentazione, Francesco Bonami la memoria, Emanuela Mazzonis di Pralafera lo stato della fotografia, Francesco Stocchi l’autonomia dell’artista e Alessandra Troncone il corpo). Il risultato è una mostra che somiglia a un film a episodî in cui s’avverte però la mancanza d’una tenuta di fondo e dove ognuno dei cinque registi ha agito per conto proprio, spesso in maniera totalmente opposta rispetto ai colleghi, quasi come se tutti avessero ragionato e lavorato a compartimenti stagni. Certo, ci sarà una gran parte del pubblico, forse financo maggioritaria, alla quale piacerà visitare una mostra amabilmente sovversiva, ribelle ma non dissacrante, che talvolta sembra voler deliberatamente fare a meno di stabilire dei punti di riferimento, talaltra pare invece seguire schemi più classici e consolidati. Se però occorre tener fede al proposito, peraltro proprio della Quadriennale di Roma, di proporre “un’ampia panoramica sulla creatività degli artisti italiani contemporanei” (uso l’espressione del ministro Giuli) o di mostrare “dove va o vuole andare l’arte contemporanea” e “che direzione prende quella che per noi è la più cara, l’arte italiana” (qui adopero invece le frasi che Roberto Papini, nel 1931, usò per riassumere l’obiettivo di quella che fu la prima Quadriennale: gl’intenti della mostra, in quasi cent’anni, non sono cambiati), allora la sostanziale, piacevole, intrigante anomia cui soggiace questa diciottesima edizione finirà forse col lasciare un poco disorientata quella parte di pubblico ch’entrerà a Palazzo delle Esposizioni per capire dov’è che sta andando o dov’è che voglia andare l’arte contemporanea italiana.

Una cosa però è chiara: questa mostra certifica oltre ogni fondato dubbio che, oggi, i protagonisti dell’arte contemporanea non sono gli artisti, ma sono i curatori, dal momento che par quasi di visitare una mostra dedicata più ai curatori che agli artisti. Le sezioni prendono il nome dei curatori, i nomi dei curatori sono scritti a caratteri cubitali pressoché ovunque mentre quelli degli artisti, più in piccolo, sono forniti in apertura delle sezioni, le scelte degli artisti rispondono unicamente all’imperscrutabile giudizio dei curatori (e di conseguenza, anche qui, toccherà parlare più dei progetti dei curatori che delle opere d’arte). E questo protagonismo s’avverte, paradossalmente, soprattutto nelle sezioni in cui la presenza del curatore si dovrebbe sentire di meno, oppure dove è il curatore che affida al pubblico “il compito, non l’obbligo, di trovare connessioni, reali o immaginarie, fra i vari artisti, o magari non trovarne alcuna, confermando l’autonomia o magari l’insularità di ognuno di loro” (così Bonami nel suo saggio di una pagina e mezza). S’avverte di più poiché si percepisce lo stridore fra il gesto fondante della scelta e la più o meno marcata volontà di farsi da parte. Volontà di farsi da parte che poi, in realtà, non è mai spinta fino agli estremi: nella selezione di Bonami (è quella con cui parte la mostra, ed è probabilmente anche la più debole), peraltro impostata secondo il criterio per cui a ogni artista è dedicata un’unica stanza (sia resa lode agli architetti Marco Rainò e Barbara Brondi per aver creato un allestimento capace di dipanarsi con una certa, calcolata spontaneità che maschera in qualche modo le ovvie forzature che una configurazione curatoriale così forte necessariamente comporta), si vedono perlopiù prive d’un carattere marcatamente italiano perché verso questa direzione s’è orientato il curatore. “In teoria”, scrive Bonami, “se le opere degli artisti da me selezionate fossero presentate in modo anonimo, nessun artista potrebbe essere identificato secondo criteri di nazionalità, genere, etnia, né tantomeno di appartenenza sociale. L’invisibilità biografica consente una libertà sia di fruizione da parte dello spettatore che di presentazione da parte degli stessi artisti”. È vero quel che dice Bonami: ma gli artisti italiani, dacché è esistita una storia dell’arte che si possa considerare italiana, hanno aperto sentieri o, in tempi più recenti, hanno avuto riscontro di mercato e rilevanza internazionale o perché artisti di rottura (e attualmente non è dato vederne così tanti) o perché hanno fondato la loro arte su elementi marcatamente nazionali, altrimenti il rischio è quello di autocondannarsi a un globalismo, spesso peraltro decorativo, che può funzionare giusto tra Bolzano e Siracusa ma, appena varcate le Alpi, critica e mercato tenderanno a premiare l’originale forestiero piuttosto che l’epigono nazionale (per dire: tra un Vitturi che scopre l’anatomia di un pezzo di lana andino e un artista andino, fuori dalle nostre latitudini le preferenze convergeranno sull’artista andino). Si sottraggono a questa logica, per esempio, artisti come Chiara Enzo, che si pone nel solco di un’attenzione quasi scultorea per il dettaglio e di un culto per il disegno che si legano alla tradizione figurativa italiana e ricordano per certi versi la pratica di Domenico Gnoli e per altri il senso di sospensione proprio della metafisica, o come Bea Scaccia che da tanti anni non vive più in Italia e quindi forse si fa fatica a considerare artista pienamente italiana.

Dopo la sezione di Bonami arriva quella di Troncone ch’è forse quella dal taglio più classico, con la sua indagine sul corpo inteso come “soggetto di un doppio movimento: da una parte svanisce progressivamente nella società ipertecnologizzata, dall’altra è presente come oggetto di attenzione continua, a livello medico, sociale, psicologico”. E l’intera sua selezione, che ovviamente non può prescindere da tutte le riflessioni sul post-umano che animano oggi parte del dibattito filosofico e che hanno dato linfa alla Biennale di Venezia del 2022, intende dar conto di questa dicotomia: da una parte i corpi tecnologici, ibridi, modificati (ecco Agnes Questionmark con le sue mutazioni pseudoscientifiche, o Diego Cibelli con le sue ceramiche in metamorfosi), e dall’altra i corpi al centro del discorso sociale (il lavoro nella performance ipnotica di Antonio Della Guardia, che verrà ripetuta per tutta la durata della Quadriennale, la sessualità nei dipinti di Iva Lulashi). Al di là di alcune idee piuttosto prevedibili o un poco irrisolte (di Roberto Pugliese s’è già detto, ma lo stesso si può dire di Emilio Vavarella che ha creato una sorta d’opera interattiva: il visitatore gli invia la sua saliva, l’artista estrae il DNA del visitatore e, per la somma di soli 1.500 euro, converte la molecola in un intreccio tessile, sulla base però di un algoritmo deciso dall’artista stesso), è la sezione dalla quale i problemi emergono con più chiarezza e dove le opere riescono a sottrarsi meglio alla loro condizione di accessorî della posizione di un curatore. Un rischio che, almeno in teoria, non dovrebbero correre i lavori scelti da Francesco Stocchi per la sua sezione, lasciata senza titolo e tesa ad affermare l’autonomia e la centralità degli artisti: dovrebbe essere il capitolo più radicale della Quadriennale, dacché il curatore propone al pubblico una mostra costruita interamente dagli artisti (spiccano i lavori di Arcangelo Sassolino, il grande ragno d’acciaio del 2008 che cammina e cade per la sala, che è l’opera più potente della Quadriennale - sarebbe più interessante se il pubblico non venisse tenuto a distanza per ragioni di sicurezza, ma temo non si possa fare - e la pietra sospesa sul vetro curvo, e poi il Compianto di Luca Bertolo, opera che ricorda la Transavanguardia ma al contempo uno dei rarissimi lavori di questa Quadriennale a rivelarsi sensibile a quello che accade fuori dall’arte, l’unico di tutta la mostra a far percepire al visitatore, con una certa forza, che siamo tornati in epoca di guerre vicine e violente), in ogni aspetto della messa in scena, dall’allestimento all’illuminazione, dai testi alla comunicazione visiva. Quello di Francesco Stocchi è il capitolo più interessante perché capita raramente che una mostra finisca per problematizzare se stessa e che un curatore affronti in maniera così radicale il tema dell’iperspecializzazione della nostra società (il che, nel nostro settore, si traduce nello scarso controllo che l’artista spesso ha sul contesto finale della propria opera) e dei limiti che le istituzioni pongono su quello che si può e non si può fare dentro uno spazio espositivo: ci si domanda però alla fine se sia davvero possibile, oggi, fare in modo che tutto il discorso sull’iperspecializzazione non rimanga confinato a una mostra d’arte, se il gesto di Stocchi sia veramente praticabile o si tratti invece d’un proposito utopico, se il suo modello sia replicabile fuori dalla Quadriennale, e se possa davvero esistere un’autonomia dell’artista in un momento che è fin dall’inizio scelto e definito da un curatore, con la conseguenza che l’idea di autonomia pare comunque già subordinata a una forma di direzione (e questo, ovviamente, senza calcolare che gli artisti stanno partecipando a un format stabilito). Si potrà rispondere affermando che in ogni mostra la selezione sia inevitabile e che l’importante sia, semmai, quello che accade dopo la scelta, dacché il curatore non impone una poetica visiva, quanto piuttosto un campo di possibilità. Quanto però è autentica questa autonomia dentro un sistema che è comunque guidato? Questa forse è la domanda più urgente che emerge dal capitolo di Francesco Stocchi.

Più ambiguo invece il tema di Barbero, che non è interessato a indagare il tema in senso tradizionale, secondo il parametro dell’opera come rappresentazione esplicita di sé, ma appare più risolto a esplorare come l’io dell’artista si insinui, scivoli, si amplifichi, si nasconda dentro la sua opera, anche quando il suo volto non è visibile. Il tema è interessante, ma è talmente ampio e apre a talmente tante possibilità da rendere fortemente limitativa una selezione di una decina di artisti, peraltro spesso derivativi, e si esce dalla sezione, malgrado le trovate interessanti (una stanza dedicata al silenzio, oppure un momento di riflessione sul paesaggio, ma con un unico artista, Paolo Bini: troppo poco), con un senso d’irresolutezza che forse sarebbe stato evitato se la selezione fosse stata più puntuale e meno ramificata. Infine, il capitolo sulla fotografia curato da Emanuela Mazzonis di Pralafera che è forse il più urgente e politico della Quadriennale, impostato come un’indagine critica sul ruolo che le immagini assumono oggi nella nostra società, tra estetica, percezione, manipolazione. Se siamo travolti ovunque dalle immagini, se le immagini sono “sempre meno qualcosa da guardare e sempre più qualcosa da vivere e condividere come gesto ‘social’”, e se oggi tanta soverchieria d’immagini deve necessariamente comportare una rinegoziazione del rapporto che abbiamo con quel che vediamo, allora l’arte, secondo la curatrice, dovrebbe indirizzarci a “riformulare la nostra comprensione dell’immagine, evidenziando quanto il valore e il senso del fotografare mutino di continuo verso nuove e ingegnose possibilità di espressione”. Come nel capitolo progettato da Troncone, anche qui la curatrice offre al pubblico una serie di possibili interpretazioni: le risposte più convincenti, tra quelle selezionate, sembrerebbero essere quelle di Jacopo Benassi che ormai da tempo prova a contaminare la fotografia con altre forme di rappresentazione e con altri linguaggi, di Francesco Jodice che induce il riguardante a ragionare su quello che vede e a non essere soggetto passivo di ciò che riceve, di Linda Fregni Nagler che lavora su fotografie trovate, e di Giovanni Ozzola che col suo omaggio al Beato Angelico ci costringe a vedere un elemento che di solito, quando osserviamo l’Annunciazione del convento di San Marco, tendiamo a trascurare.

C’è da dire che, con tutta probabilità, l’obiettivo dichiarato di “raccontare l’arte in Italia dei primi venticinque anni del XXI secolo attraverso cinque percorsi d’indagine” è probabilmente disatteso dalle stesse linee progettuali che ha dato forma alla mostra, coi curatori che hanno lavorato in maniera scoordinata (o almeno così appare dalla visita) dando luogo a risultati così diversi, spesso su temi di ampia portata, apparentemente slegati tra loro, senza una regia complessiva forte a tenere tutto insieme. Se lo scopo è stato quello d’offrire una panoramica completa (men che meno una panoramica “storica”, intendendo con questo aggettivo l’idea di raccontare venticinque anni di storia dell’arte italiana), allora è difficile ritenere che tale scopo possa esser stato raggiunto con cinque racconti così diversi e così intrinsecamente legati alle scelte dei curatori, specialmente pensando poi a come le sale sono state organizzate, con le mostre dei curatori che alle volte entrano l’una nell’altra (situazione che non può non generare un poco di confusione in chi visita la Quadriennale) e con gli artisti che, da un lato, spesso finiscono per ridursi a meri strumenti dei curatori, e dall’altro, a loro volta, hanno declinato il tema dell’esposizione “fantasticando” nella maniera che hanno trovato più acconcia (e certo non li si potrà tacciare d’incoerenza, pensando al titolo della mostra).

D’altra parte si potrà pur ribadire che la selezione è ampia, ricca, varia, sfumata (si parla di cinquantaquattro artisti presenti a Roma con quasi duecento opere) e che ci sono interessanti punte di qualità, anche se si stenta a dire che sia rappresentativa della scena italiana. E se lo è, tolti i nomi noti, se ne ricava quasi un’immagine di stasi, di chiusura, come se oggi la principale la massima preoccupazione degli artisti italiani sia quella d’apparire carini, potabili e rassicuranti, come se la più parte degli artisti italiani sia incapace di disturbare o di essere rilevante, significativa per la vita delle persone, come se pure gli artisti più giovani si limitino a elaborare strategie di adattamento. La realtà è che l’arte italiana è probabilmente meno statica di quanto appaia in realtà, oppure se è davvero così, allora lo è sempre stata (s’invita a questo punto il lettore a rileggere quello che Attilio Podestà scriveva su Emporium della Quadriennale del 1960: “La situazione è quella che è (di crisi creativa e di dilagante nuovissimo conformismo”: il pessimismo della critica evidentemente travalica le epoche). Eppure il risultato della mostra potrebbe apparire un poco modesto, peraltro a fronte di uno stanziamento da 2 milioni e 600mila euro. Forse allora, per poter essere veramente rappresentativa, la Quadriennale dovrebbe trovare un maggior equilibrio tra l’esigenza di documentare i dibattiti più urgenti del presente e la necessità di mostrare al pubblico dove si trova e dove sta andando l’arte contemporanea italiana? Fortunatamente quest’anno la Quadriennale offre al pubblico anche una mostra storica (di cui non s’è dato conto in questa sede: s’è preferito tenere il fuoco sulla parte contemporanea) che omaggia la seconda Quadriennale, quella del 1935: se ne possono ricavare spunti interessanti. E anche una suggestione, da vedere come una boutade e non come un argomento serio: al piano di sopra, dov’è la mostra storica, sono esposte tre cose sorprendenti e straordinariamente mature fatte da Pericle Fazzini, Corrado Cagli e Scipione che avevano all’epoca, rispettivamente, ventidue, venticinque e trent’anni. Il più giovane degli artisti in mostra nella Quadriennale del 2025 ha ventisette anni. E forse il raffronto con la sezione storica appare un poco impietoso.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.