Può accadere che una civiltà antica venga riscoperta secoli dopo e acquisti improvvisamente grande popolarità. È quello che è successo agli Etruschi nel corso del tempo. Nel XVI secolo, in Toscana emersero grandi tombe contenenti oggetti eccezionali e iscrizioni in una lingua diversa da ogni altra, l’etrusco. Dopo i ritrovamenti, la civiltà venne apprezzata e talvolta reinterpretata come una nuova moda culturale. Sappiamo che all’apice del loro potere, gli Etruschi dominavano un territorio che si estendeva dalla Campania fino alla valle del Po, con città come Cerveteri, Tarquinia, Vulci e Populonia che prosperavano grazie alle ricchezze minerarie. I contatti commerciali con altre culture (con i greci in modo particolare) permisero così la creazione di sculture, pitture, ceramiche e oggetti in metallo di grande qualità. In verità, a partire dal IV secolo a.C., l’espansione romana ridusse gradualmente l’indipendenza dell’Etruria, inglobandola completamente nell’impero entro il I secolo a.C. Nel XIX secolo, la riscoperta dell’antica Etruria restituì così agli Etruschi un fascino che conquistò studiosi (e pubblico).

Attualmente i reperti etruschi sono sparsi in diversi musei internazionali. Ma per qual è il motivo? Non sono tutti in Italia? No, i reperti etruschi non si trovano solo in Italia, così come accade per quelli romani, greci o egizi. Innanzitutto, il mercato antiquario internazionale ha favorito la dispersione degli oggetti archeologici. Spesso mercanti privati li vendevano a collezionisti stranieri, permettendo ai musei esteri di acquisirli (un po’ come nel caso dei reperti conservati al Getty Museum). In secondo luogo, molti reperti sono arrivati all’estero tramite donazioni o lasciti di collezionisti italiani che trasferivano le proprie collezioni. In generale, la dispersione dei reperti etruschi rispecchia un contesto storico in cui la tutela del patrimonio culturale era regolamentata in maniera differente e la cultura materiale veniva percepita più come simbolo di prestigio internazionale che come patrimonio locale da custodire e conservare.

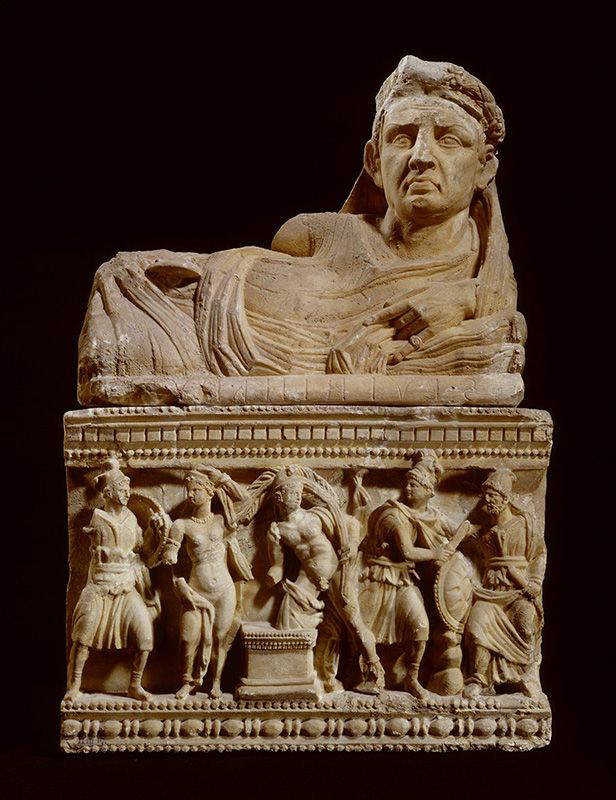

Partiamo con le collezioni inglesi. La ricca selezione di oggetti etruschi esposti all’interno del British Museum di Londra illustra la vita quotidiana e le credenze nell’Italia preromana. Conosciuti in epoca antica per la loro profonda religiosità, per l’abilità nella lavorazione dei metalli, per l’amore per la musica e i banchetti, gli Etruschi hanno lasciato una vasta e articolata prova della loro cultura. Tra le opere più importanti conservate nel museo spicca infatti il Sarcofago dipinto di Seianti Hanunia Tlesnasa, rinvenuto a Poggio Cantarello, in Toscana. Il sarcofago, in terracotta dipinta, riporta il nome della defunta sul coperchio, mentre la donna è rappresentata distesa su un materasso con cuscino, reggendo con la mano sinistra uno specchio aperto e sollevando la destra per sistemare il mantello. Indossa una tunica con cintura alta, un mantello bordato e gioielli che comprendono diadema, orecchini, collana, bracciali e anelli.

Anche il Rijksmuseum van Oudheden di Leida, nei Paesi Bassi, conserva una vasta collezione di opere del popolo etrusco. Tra le sezioni più importanti si trovano quelle dedicate alle urne, alle statue di epoca arcaica, ai sarcofagi, alle anfore e ai gioielli in oro. A questo proposito, la ricchezza degli Etruschi emerge soprattutto lungo la costa meridionale, dove l’élite accumulava beni di lusso di origine orientale. Grazie ai contatti con il mondo orientale, gli Etruschi appresero infatti tecniche raffinate per la realizzazione degli oggetti, importando smalti egiziani, scarabei in ceramica, avorio lavorato, ossa intagliate e uova di struzzo decorate con grande maestria e preziosi gioielli.

La sezione etrusca del Louvre di Parigi presenta invece una panoramica articolata sulla produzione artistica e artigianale del popolo. Qualche esempio? Tra gli oggetti esposti si trovano fibbie per cintura datate tra il 625-600 a.C. e l’800-675 a.C. e numerose statuette realizzate tra il IV e il III secolo a.C., tra cui spicca una statuetta votiva raffigurante la dea Minerva (475-450 a.C.). La collezione include anche strumenti e recipienti d’uso quotidiano: manici di un piatto poco profondo (patera) (325-200 a.C.), vasi plastici e di metallo (situle) del III e II secolo a.C., esempi della precisione tecnica e della varietà decorativa tipica dell’arte etrusca.

Tra le opere più importanti però, figura il Sarcofago degli sposi datato 520 e il 510 a.C., realizzato in argilla rossa e rinvenuto a Cerveteri (una delle più grandi necropoli antiche del Mediterraneo: da qui proviene anche il Sarcofago degli sposi oggi al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, molto simile a quello del Louvre), simbolo dell’arte funeraria etrusca e della cura dedicata alla memoria dei defunti. Accanto al reperto, la collezione documenta anche l’evoluzione della ceramica e della produzione artistica del mondo antico. Ne sono un esempio una piccola borraccia in bronzo datata 750-700 a.C., un calice del 625-500 a.C. e vasi simili a brocche (oinochoe) del 600-575 a.C. Il vaso realizzato intorno al 560 a.C. dal Pittore di Amasis, convive invece con un’anfora del 590 a.C. attribuita al Pittore della Gorgone e un’altra anfora del 540-530 a.C., firmata da Exékias, tra i più importanti maestri della ceramica attica. Cosa ci insegna allora la collezione del Louvre? Che le opere custodite al suo interno rivelano i profondi legami culturali e artistici tra Etruria e mondo greco.

Il Metropolitan Museum of Art di New York conserva invece un ampio nucleo di arte etrusca che illustra la raffinatezza tecnica e decorativa della civiltà tra il VII e il III secolo a.C. Tra i reperti troviamo un gruppo di gioielli risalente all’inizio del V secolo a.C. e una statuetta in bronzo raffigurante una giovane donna della fine del VI secolo a.C. Tra gli oggetti in ambra è possibile trovare una spilla intagliata databile intorno al 500 a.C. La collezione include anche numerosi specchi in bronzo, tra cui uno del 350 a.C. e un altro con manico in avorio della fine del IV secolo a.C. Sono presenti anche antefisse in terracotta della fine del VI secolo a.C., calici e vasi (crateri a volute) di origine greca utilizzati per mescolare vino e acqua, oltre a vasi oinochoe in bronzo e terracotta, alcuni con forme particolari come la testa di donna, databili tra il VI e il III secolo a.C.

Tra gli oggetti in bronzo possiamo ammirare il celebre Carro di Monteleone, un carro intarsiato con avorio del secondo quarto del VI secolo a.C., ciotole per bruciatori di incenso (thymiaterion) e ciotole basse. L’oreficeria comprende fibule e anelli in oro decorati con motivi animali, alcuni impreziositi con corniola o cristallo di rocca. L’arte funeraria etrusca è invece documentata da urne cinerarie in alabastro e terracotta, datate tra il III e il II secolo a.C., mentre statuette di giovani uomini in bronzo appartengono al VI secolo e alla sua fine. Completano la raccolta accessori rituali e decorativi come bruciatori di incenso in bronzo, cucchiai per profumi, collane in oro e vetro, e fibule con motivi vegetali o mitologici, testimonianze della sofisticata capacità artigianale e artistica degli Etruschi.

Anche il Getty Museum di Los Angeles custodisce una grande collezione di reperti etruschi e attici che documentano la vita, l’arte e i riti funerari della civiltà etrusca. La collezione del museo comprende sia frammenti e oggetti etruschi, che attici: vasi con colori sovrapposti, coppe, vasi a figure nere e in impasto, vasi a vernice nera, piatti con piede frammentario, calici in bucchero e frammenti vari. I vasi attici a figure rosse sono attribuiti a pittori come Syleus e al pittore di Marsyas e includono calici, file e anfore panatenaiche.

Tra gli oggetti funerari è invece possibile ritrovare cippi con iscrizioni, urne cinerarie con coperchio e applicazioni per lettini funerari, insieme a fibbie. La collezione ornamentale comprende collane in oro, pendenti a disco, coppie di orecchini e frammenti di anelli. È presente anche una coppia di candelabri con danzatori provenienti da Vulci, statue di animali come il cinghiale, figure mitologiche tra cui un vaso d’argilla (guttus) a testa di satiro e la statua di Ercole nota come Lansdowne Herakles. La collezione presenta anche frammenti di vasi attici di varie epoche, gemme e cammei greci, romani ed etruschi, oltre a vasi in argilla (stamnos) etruschi a figure rosse.

Anche nel Cleveland Museum of Art di Cleveland nell’Ohio (Stati Uniti) sono conservati capolavori etruschi che coprono un arco temporale dal IX secolo a.C. fino all’epoca ellenistica. Tra le opere di maggior rilievo spicca un manico per cista (un recipiente a forma di canestro destinato ad usi diversi) con le raffigurazioni in bronzo di Sonno e Morte, due divinità alate in abiti da guerriero che trasportano un corpo inerme datato 400–375 a.C. Notevole è anche la statuetta di un Kouros (600–480 a.C.), dimostrazione dell’influenza greca sull’arte etrusca. I visitatori possono osservare supporti per un piatto poco profondo, come quello dedicato a Lasa (300–175 a.C.), e basi di candelabri, tra cui quella della Menade Danzante datata 525–500 a.C., realizzata in bronzo con le braccia alzate e una postura dinamica e armoniosa. La collezione comprende inoltre vasi particolari, come il Vaso a forma di Cinghiale selvatico (700–500 a.C.), decorato con linee geometriche incise, e ornamenti di vasi raffiguranti banchettanti o musicisti del IV secolo a.C.

Tra le figure votive e le statuette possiamo trovare invece la figura votiva maschile (III secolo a.C.), la statuetta di una giovane datata 520–500 a.C., la statuetta femminile (600–480 a.C.) e la statuetta di Tinia. Tra i corredi funerari e decorativi, il museo conserva invece specchi incisi con scene mitologiche, oltre a vasi a brocca (oinochoai) e vasi in argilla decorati con figure nere o rosse, che documentano la raffinatezza tecnica e la capacità narrativa della ceramica etrusca (spesso con raffigurazioni di festeggiamenti, caccia o episodi mitologici).

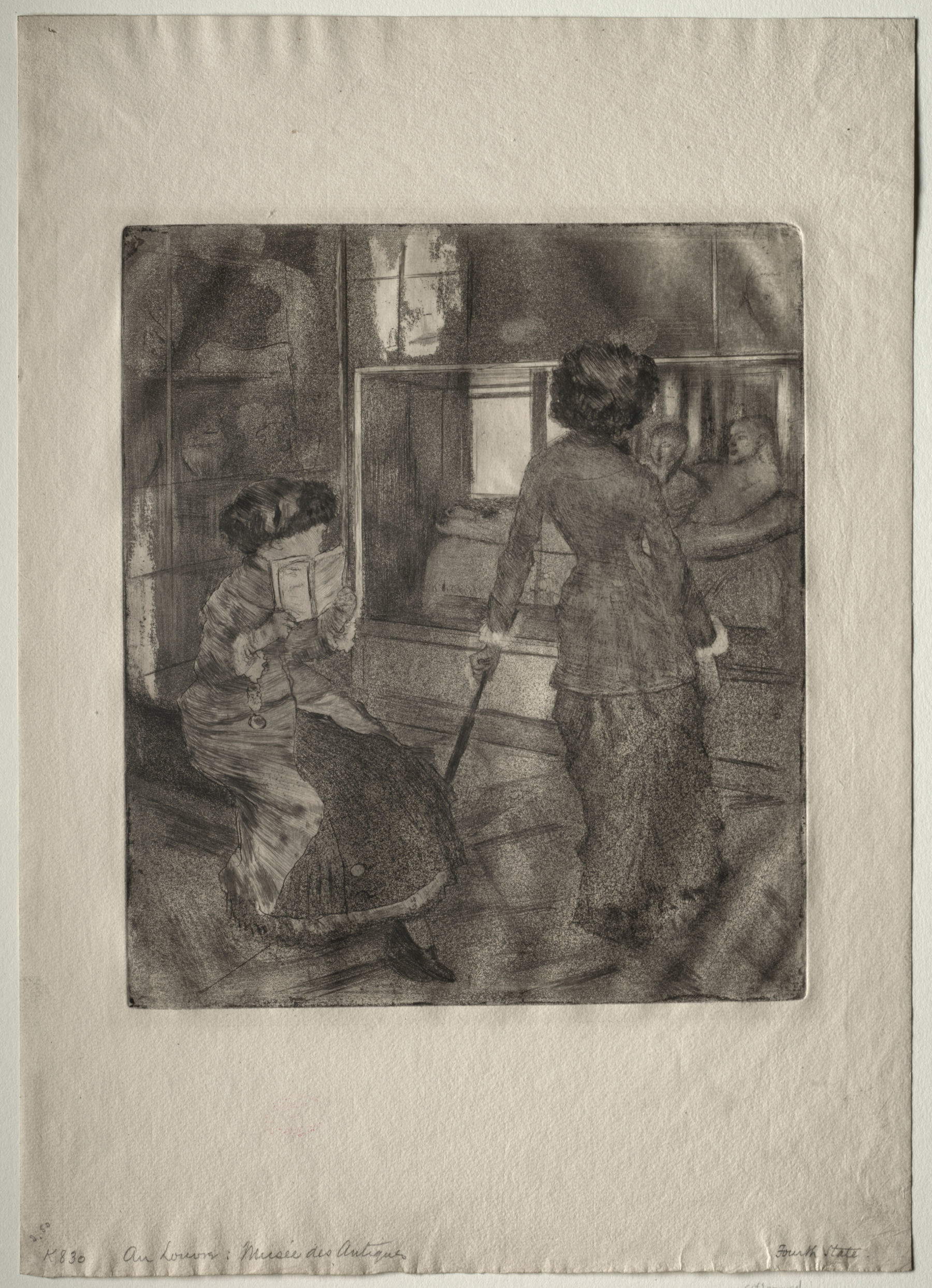

La collezione comprende anche un’ampia varietà di spille, a forma di barca, a spirale o dritte, databili dal IX secolo a.C. fino al I secolo a.C., insieme a piastrine, pendenti e gioielli come coppie di orecchini del III secolo a.C. Sono presenti anche oggetti d’uso quotidiano e decorativo, come bruciatori di incenso e antefisse. E non solo. La passione per l’arte etrusca si rispecchia anche nelle opere di artisti moderni. Tra queste, è possibile trovare la stampa di Edgar Degas dal titolo Mary Cassatt al Louvre: la Galleria Etrusca, in cui Degas raffigura Mary Cassatt e sua sorella Lydia al Louvre. Nella scena, Cassatt osserva una tomba etrusca datata circa 500 a.C. (probabilmente il Sarcofago degli Sposi), scoperta a Cerveteri, mentre la sorella Lydia legge una guida. Accanto a Degas, troviamo anche Henri Matisse, che rende omaggio all’arte etrusca con l’olio su tela Interno con un vaso etrusco (Intérieur au vase étrusque) del 1940, un’opera che inserisce un vaso antico in una composizione moderna.

La collezione etrusco-italica e romana dello Staatliche Museen di Berlino si presenta invece come un insieme eterogeneo di statuette, vasi e oggetti metallici, il cui catalogo è stato formalizzato in due fasi. La prima, tra il 2004 e il 2007, si basò sull’inventario di Karl Friedrichs Geräthe und Broncen im Alten Museum (Strumenti e bronzi nel Museo Antico) del 1871, un testo privo di illustrazioni ma fondamentale per l’assegnazione dei numeri di catalogo ancora oggi utilizzati. Tra le principali opere etrusche conservate si distinguono scudi circolari del VII secolo a.C., decorati con motivi concentrici che alternano figure umane, animali e elementi geometrici. La tipologia degli scudi, prodotti principalmente a Tarquinia (Viterbo), erano infatti destinati a usi cerimoniali o rappresentativi. Completano la collezione diversi manici in bronzo e uno specchio, anch’esso in bronzo, che raffigura una scena d’amore.

Infine, nel percorso espositivo del Museo Nazionale Danese di Copenaghen, un paio di sandali in bronzo datati tra il 500 e il 300 a.C. sono la prova della civiltà etrusca e del suo ruolo nello sviluppo della cultura romana. Come già accennato, gli Etruschi abitavano l’Italia centrale già nel V secolo a.C., in particolare in quella regione che i Romani avrebbero poi chiamato Tuscia. Le loro città si sviluppavano in stretta relazione con il paesaggio circostante, tra aree urbane e necropoli, secondo un’organizzazione spaziale che influenzò profondamente l’urbanistica romana. Molti dei sentieri percorsi dagli Etruschi vennero così successivamente trasformati in strade dai Romani, a dimostrazione di quanto le basi della loro civiltà fossero radicate nelle esperienze delle popolazioni precedenti.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.