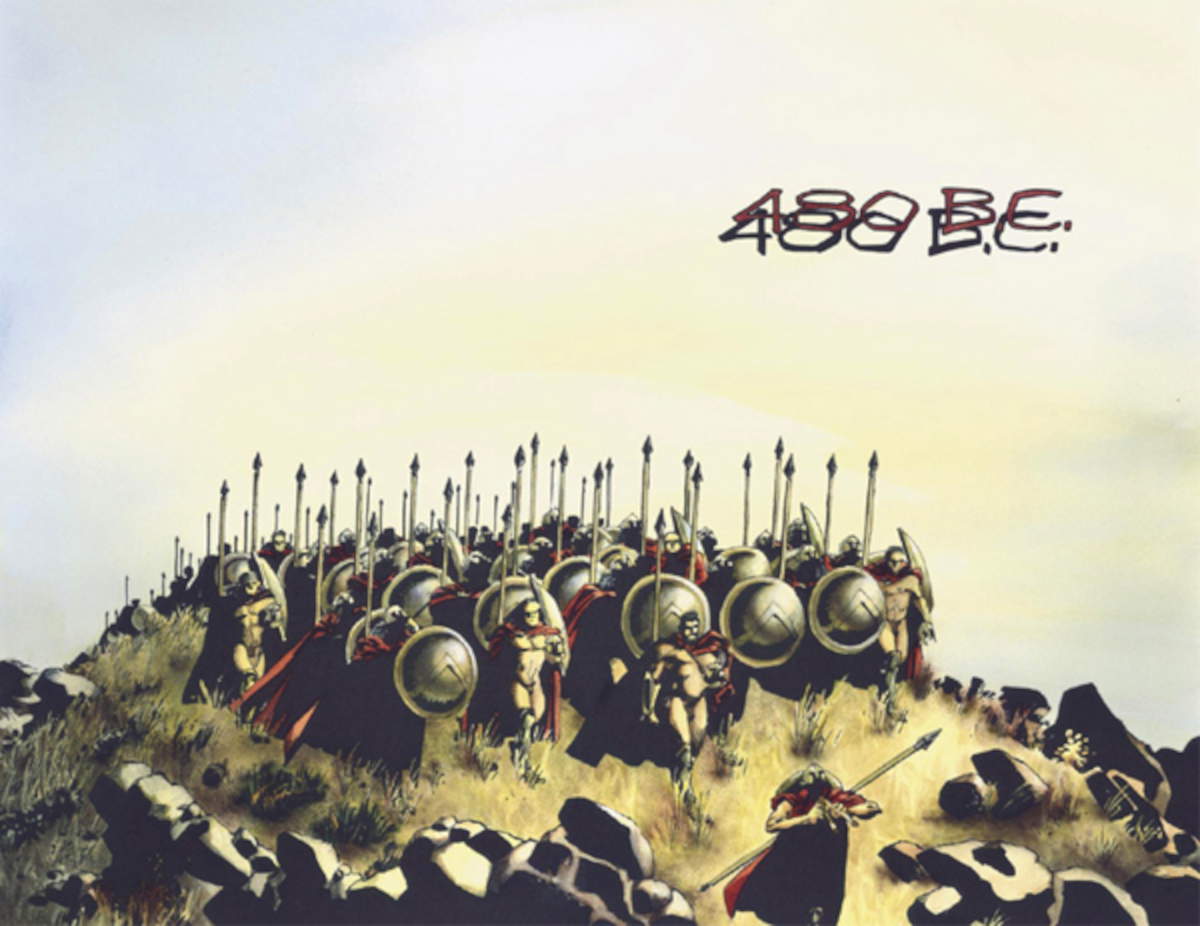

Quando nel 1998 Frank Miller (Olney, 1957), fumettista e sceneggiatore americano, pubblica 300, edito da Dark Horse Comics, il panorama del fumetto americano sta vivendo una fase di trasformazione: il linguaggio supereroistico cerca nuove vie e il graphic novel si impone come forma di racconto in grado di comunicare con la letteratura e il cinema. In questo contesto, il racconto della battaglia delle Termopili avvenuta nel 480 a.C. e combattuta dagli spartani comandati da Leonida I contro l’esercito persiano, si afferma come una delle prove più riuscite dell’autore di Sin City e Batman - Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Non per il successo editoriale e l’impatto che avrebbe ispirato qualche anno dopo l’adattamento cinematografico di Zack Snyder, ma soprattutto perché 300 rappresenta una riflessione mitopoietica sulla storia, e quindi sulla creazione gloriosa di un mito. Esaminare perciò le ragioni che rendono 300 un ottimo fumetto vuol dire affrontare almeno quattro dimensioni: la forma grafica, la struttura narrativa, la valenza simbolica e l’impatto culturale che l’opera ha avuto sul pubblico nel corso degli anni.

La prima caratteristica che colpisce di 300 è la scelta del formato. Miller opta per una configurazione orizzontale, con tavole molto larghe che richiamano la visione cinematografica dello schermo panoramico. È una soluzione non comune che obbliga a leggere in modo diverso, quasi contemplativo, avvicinando l’esperienza della lettura a quella della visione delle opere d’arte. Le pagine di Miller diventano quindi i campi di battaglia di Leonida; sono quadri in cui le figure si stagliano (a volte ridotte a silhouettes), altre volte dettagliate nei volti e nei corpi scolpiti. In questo contesto, la collaborazione con Lynn Varley, storica colorista di Miller (e moglie), accentua la scelta estetica. I colori saturi, intensamente contrastati e dalle sfumature calde di ocra, rosso e marrone, rimandano alla visione della terra arida sotto il sole. Per Miller e Varley non esiste spazio per le sfumature psicologiche: il colore è materico, diretto. Il risultato è dunque un fumetto che colpisce per la sua capacità di plasmare la pagina in una prospettiva totalizzante, con una composizione grafica che esalta la monumentalità senza temerla.

300 non è un resoconto storico della battaglia delle Termopili. Miller non intende fare storiografia, piuttosto si pone l’obiettivo di formulare una mitopoiesi. La storia di 300 appartiene alla leggenda. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel racconto di Miller i fatti si deformano, i numeri si esagerano e i nemici (in questo caso i persiani) assumono proporzioni mostruose. Non importa l’accuratezza dei fatti storici, importa la potenza del racconto: importa l’eroismo e la memoria, quella raccontata nei racconti dell’antica Grecia. Per Miller, Leonida non è lo stesso eroe che Jacques Louis-David ritrae nel dipinto Léonidas aux Thermopyles del 1814.

La costruzione narrativa del fumetto, scandita in cinque capitoli, segue un andamento tragico. Re Leonida emerge come un eroe condannato. È lucido nella consapevolezza del proprio destino. La marcia verso le Termopili, la resistenza disperata, il tradimento di Efialte e infine la morte eroica dei trecento spartani disegnano infatti un percorso che rispetta la struttura della tragedia: hybris (arroganza), agnizione (rivelazione) e catastrofe. Chi legge 300 sa fin dall’inizio come andrà a finire, ma ciò che conta e che rimane è l’idea che la libertà e la civiltà si difendano anche a costo della vita, per Miller è il sacrificio da pagare. Ad ogni modo, uno degli elementi che più hanno diviso la critica è l’interpretazione simbolica del fumetto. Da una parte c’è chi ha visto nell’opera una lettura ideologica, troppo vicina a un’esaltazione della guerra e di una società militarista; dall’altra c’è chi riconosce a Miller la capacità di restituire la dimensione archetipica del mito. In realtà, i due aspetti convivono. 300 va letto come un racconto che utilizza l’estremizzazione per dare forma a simboli universali. Sparta è il paradigma della disciplina e dell’idea di comunità che prevale sull’individuo. I persiani, al contrario invece, appaiono come un’orda smisurata e mostruosa, rappresentazione del caos, della corruzione, della decadenza orientaleggiante. La contrapposizione intende perciò ribadire il contrasto tra civiltà e barbarie. Come scritto in precedenza, l’autore di 300 enfatizza l’eccesso per avvicinarsi alla logica del mito, non lo nasconde.

L’autorialità di Miller si riconosce anche nella capacità di piegare la materia storica alle esigenze del fumetto. Non c’è la pretesa di raccontare come è andata davvero. Esiste invece l’ambizione di far rivivere il mito. In questo senso, 300 si colloca in una tradizione di opere che superano il fumetto di intrattenimento: Miller aspira a un linguaggio artistico totale. Perché quindi 300 è un buon fumetto? Perché ha saputo parlare, e parla ancora, oltre i confini della sua forma. Il successo editoriale ha portato all’adattamento cinematografico del 2006, che, pur con le proprie libertà, ha mantenuto intatta l’estetica originaria. Il film di 300 è riuscito a plasmare le tavole di Miller in sequenze pressoché fedeli. Raramente un film riesce a riprodurre da vicino l’impianto di un fumetto, e ciò dimostra quanto la concezione grafica di Miller fosse già cinematografica e grandiosa in sé. Allo stesso tempo, 300 ha stimolato discussioni sul rapporto tra arte e ideologia, su come la rappresentazione estetica possa veicolare visioni politiche, e su come il mito possa essere riletto in chiave contemporanea. Possiamo amarlo e possiamo criticarlo, ma 300, resta un’opera in grado di essere ancora discussa.

Nel 2018 la Dark Horse ha inoltre pubblicato Xerxes: La caduta della casa di Dario e l’ascesa di Alessandro, scritto e illustrato da Miller, opera che funge sia da prequel che da sequel di 300, narrando l’ascesa al trono di Serse I e la caduta dell’Impero persiano sotto Dario III, sconfitto da Alessandro Magno. Indubbiamente un’estensione dell’universo del primo fumetto che amplia i confini della vicenda senza alterare la natura epica dell’opera originaria.Da questo legame prende vita 300 – L’alba di un impero, film del 2014 diretto da Noam Murro. Un racconto parallelo al 300 di Snyder (e quindi non un seguito diretto), ispirato al fumetto Xerxes. La pellicola concentra l’attenzione sulle battaglie di Capo Artemisio e di Salamina: la prima combattuta in contemporanea con le Termopili, la seconda avvenuta circa un mese dopo. Il film ripercorre inoltre le origini di Serse, rivelandone il passato e le ragioni che lo spinsero a dichiarare guerra alla Grecia.

Un anno dopo lo scontro delle Termopili, nel 479 a.C., la guerra si spostò a Platea, dove greci e persiani si affrontarono in uno scontro sanguinoso. La vittoria arrise ai greci, ma le truppe persiane devastarono l’Acropoli di Atene (qui per l’articolo dedicato alla Colmata Persiana). Dire dunque che il fumetto di Frank Miller sia un buon libro vuol dire riconoscerne la forza intrinseca come opera d’arte sequenziale. È un libro che connette una concezione grafica del tutto nuova a una narrazione mitica, un’estetica d’impatto a una riflessione simbolica. In fondo, ciò che rende 300 un bel fumetto è la sua capacità di farci percepire il senso dell’epico: l’idea che anche nel sacrificio esista una forma di grandezza. Ed è proprio in quella grandezza che il fumetto di Frank Miller trova la sua forza.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.