Cosa succederebbe se oggi, come facevano nell’antica Grecia con le sculture collocate nei santuari e negli spazi pubblici, improvvisamente e per ragioni diverse venissero rimosse delle opere perché intralciano il movimento e la circolazione? Pensate se, come allora, le autorità incaricate intervenissero con periodici sfoltimenti e con precise regolamentazioni dell’uso dello spazio pubblico. Chissà quanti monumenti sparirebbero. E con quali strampalate motivazioni, probabilmente antistoriche. Non c’è da sorprendersi quindi se anche una civiltà tanto attenta alla bellezza e al decoro come quella dell’Impero romano aveva in uso la pratica della damnatio memoriae; in fondo, un argomento sempre attuale questo, come vediamo anche in Italia sta accadendo qualcosa del genere con la cosiddetta cancel culture: la ricezione delle immagini ha sempre creato contrapposizioni tra culto adorante e volontà di distruzione.

In Calabria, invece, c’è il caso di uno scultore le cui opere, per cause molto distanti da quelle dell’antica Grecia e dell’Impero romano e lontane dall’idea della cultura della rimozione, sono comunque “scomparse”. Molte di queste opere, davvero straordinarie e numerose, sono rimaste custodite ma poco accessibili nella casa-bottega dopo la morte dell’artista avvenuta nel 2012. E concentrate, a dire la verità, in uno spazio esiguo e per di più privato, perciò praticamente quasi invisibili. In occasione del centenario della sua nascita si stanno avanzando diverse ipotesi: per esempio, spostare le sculture altrove, in uno spazio pubblico, in modo che possano avere più visibilità e che possano tornare a essere riscoperte dalla collettività. Può essere un’idea condivisibile e pure praticabile? E come riuscire a far risorgere questo scultore dimenticato e le sue opere senza tradirne il luogo d’origine? Però, prima di rispondere, facciamo un passo indietro. Di chi parliamo? Chi è questo scultore? Ecco la sua storia.

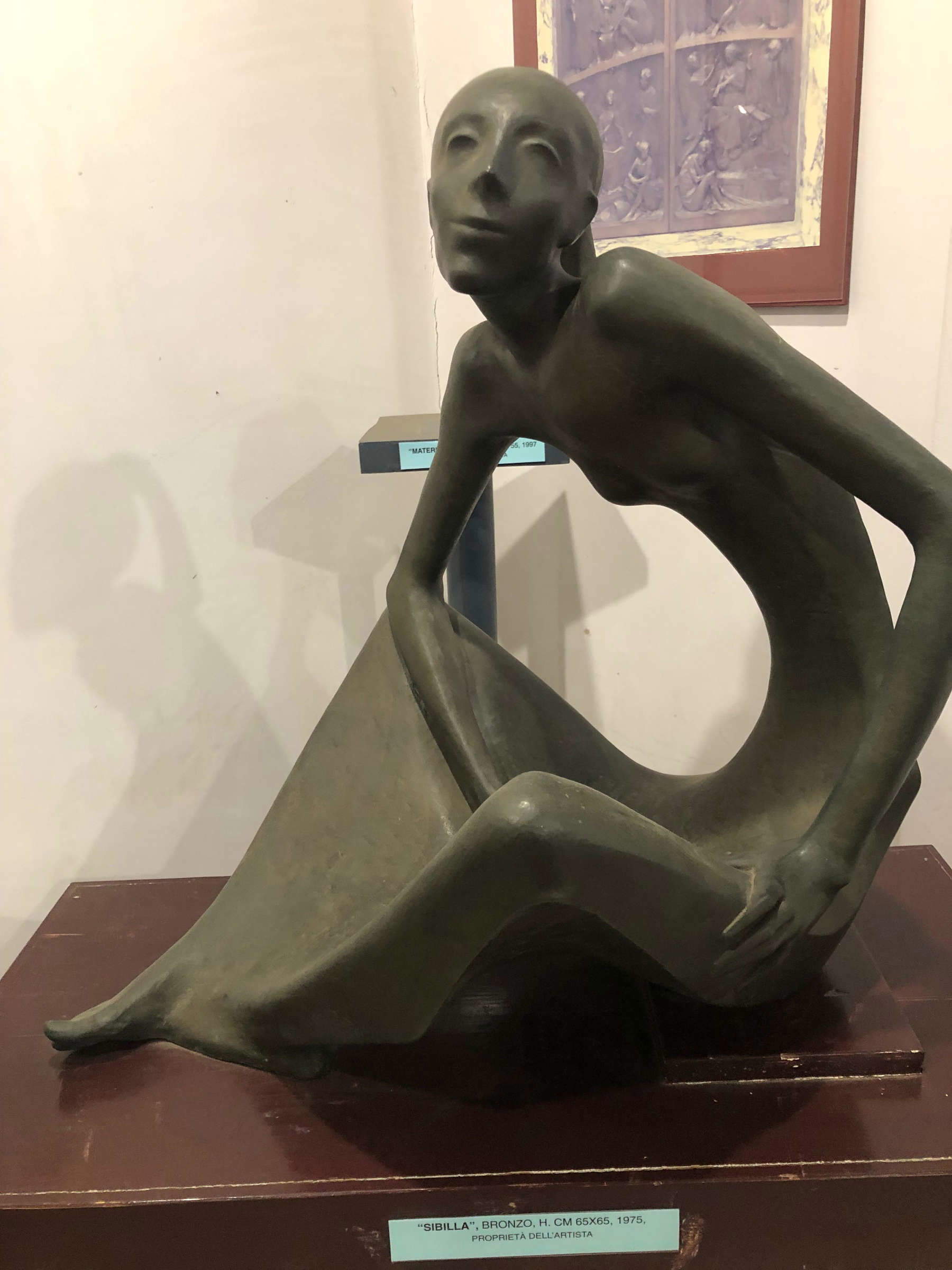

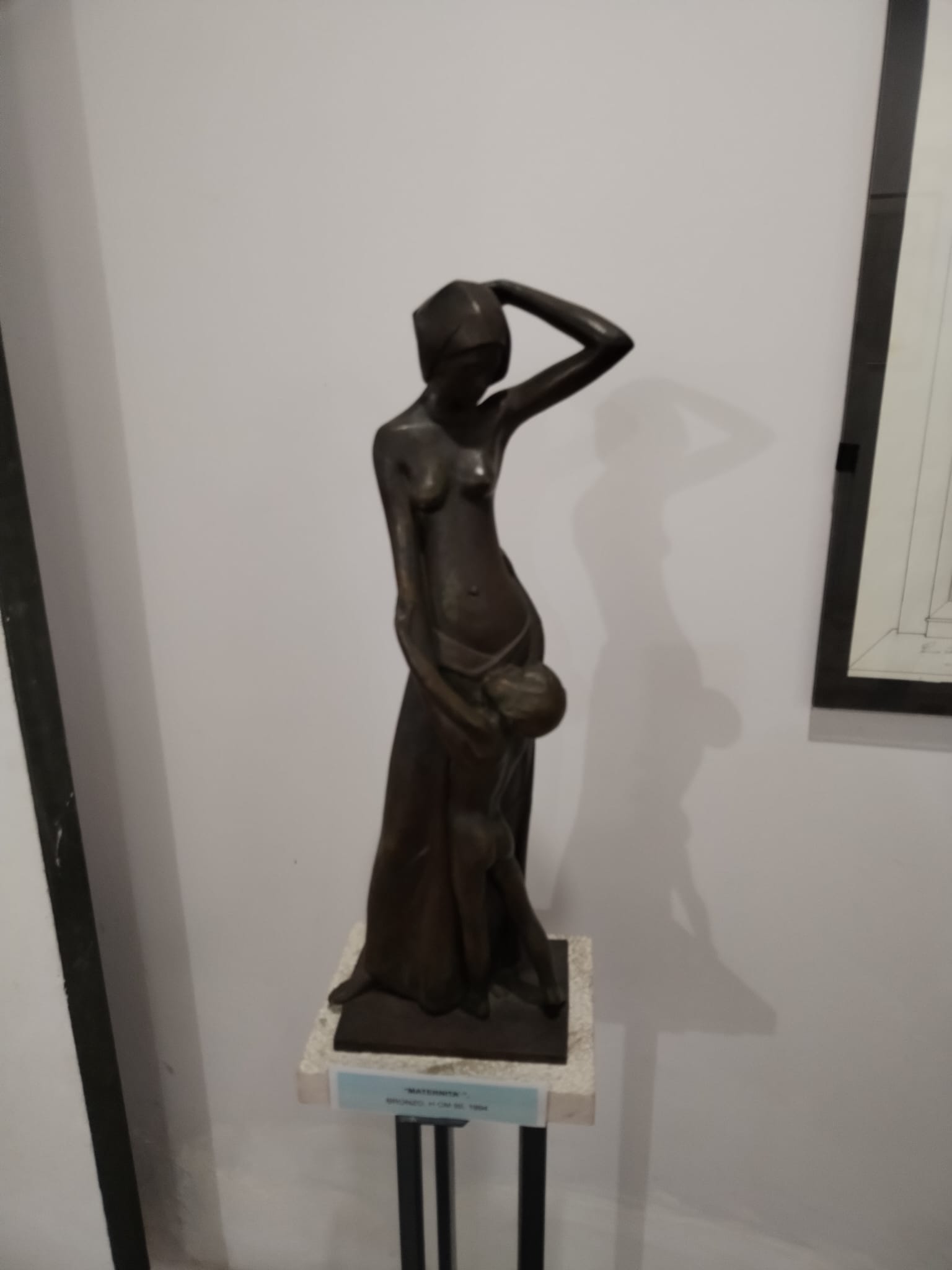

Non molti anni fa, viveva in Calabria un abile “artigiano” che sapeva “costringere” le mani sapienti tra argilla e pietre dure, bronzo e marmo, per dare forma e sostanza alla materia scultorea. Si chiamava Giuseppe Correale e scolpiva il tempo con le mani, modellandolo a suo piacimento. Un artista straordinariamente capace di sintetizzare l’essenza della scultura in diverse configurazioni, dai busti ai crocifissi e alle maternità, dalle ballerine alle variazioni di forme nello spazio, con risultati a dir poco sorprendenti ma mai abbastanza riconosciuti.

Critici della tempra di Achille Bonito Oliva e Marcello Venturoli e studiosi calabresi come Sharo Gambino, Luigi Vento, Carlo Pascale e Salvatore Santagata hanno messo le sue opere in relazione ai “fuoriclasse” della scultura italiana come Michelangelo, Pollaiolo e Manzù, senza però tralasciare il suo maestro Annigoni nel disegno, e le hanno comparate persino a quelle di alcuni grandi stranieri: Degas, Giacometti, Rodin e il suo seguace Maillol, Brancusi, Arp, Moore. A maggior ragione quindi, quest’anno, per il centennale, sarebbe necessario far conoscere Correale e la raffinatezza del suo eccellente lavoro. E farlo significa non soltanto riconoscere una volta per tutte che sia stato uno scultore irripetibile, soprattutto in relazione alla fatica che gli è costata nel perseverare e nel superare ogni ostacolo, ma occorre porsi anche una serie di interrogativi sul perché nonostante il talento, la considerazione del suo valore non sia rimasta intatta nel tempo e perché solo adesso si stia pensando di metterla in rilievo. Come abbiamo fatto a dimenticare Correale?

Cominciamo dall’inizio, andando a conoscere meglio questo maestro del secondo Novecento, ripercorrendo brevemente la sua biografia, chiedendoci innanzitutto quale tipo di percorso abbia attraversato per costruire le sue sculture. Dove raccoglieva le idee? Qual è stato il suo procedere creativo? Che mondo ha visto per crearne poi uno tutto suo, a dispetto delle avversità del luogo di origine, la Calabria, e per di più dell’epoca in cui gli è capitato di vivere? Proviamo a mettere a fuoco più da vicino la vicenda di Correale per entrare dentro l’opera di un maestro assolutamente da rivalutare.

Giuseppe Correale (Siderno, 1925 – 2012) è appena un ragazzo, quando, vivendo una realtà divisa tra arretratezza culturale e scetticismo nei confronti delle professioni artistiche, muove i primi passi nella disciplina forse più complessa, la scultura. È sordo ad altre ragioni, le sue mani si agitano tra fogli da disegnare e formine, putti... che fa nascere dalla semplice creta. Le prime opere che guarda con interesse sono soprattutto di carattere religioso (i gessi per sua volontà sono raccolti nel Museo Diocesano di Gerace), tuttora conservate in quelle chiese del territorio vicino Siderno che da Canolo a San Luca fino a Polsi e Siderno Superiore saranno poi impreziosite dai suoi stessi crocifissi, dalle statue di santi e dalle Madonne con Bambino.

Gli anni giovanili in cui ha vissuto a Siderno sono difficilissimi: la fame, la guerra, il regime fascista. Malgrado ciò, inizia a nascere in lui la necessità di inventare la materia, di “mettere al mondo il mondo”, elaborando una ricerca plastica e concettuale che all’inizio scaturisce dagli scarti della creta recuperata nella vicina fornace della sua cittadina. Col tempo, il suo metodo di lavoro e la sua piuttosto irregolare ricerca avanzano, soprattutto dal momento in cui entra a far parte della bottega di un falegname dove si intagliano anche casse funebri.

Oltre alle difficoltà oggettive, si aggiunge quella della famiglia che è di umili origini. Il padre Francesco, un cocchiere, non lo ostacola, la madre Vittoria Gozzi, ricamatrice, invece è perplessa (“contrariata ma rassegnata”, ha sostenuto la studiosa Meduri, “come la Vergine scolpita in bassorilievo nella Via Crucis di Polsi”) da ciò che intravede farsi strada. L’adolescenza passa in un soffio e siamo già alla volta della seconda guerra mondiale, nel 1943, quando tra le rovine di un edificio raso al suolo, appena diciasettenne, recupera una tavola di legno. È l’inizio di qualcosa, la scintilla di un futuro che brilla. Il risultato che ricava dagli scarti di quella casa bombardata è sorprendente, ne esce un bassorilievo che raffigura la Trinità, un’opera che sarà talmente ammirata da essere richiesta per venire esposta nella vetrina di una gioielleria. Assieme a questa, negli stessi anni realizza una raffinata statua lignea (in pioppo) la cosiddetta Madonna della Pace, in stile baroccheggiante, chiamata così dopo la firma dell’Armistizio del 1943. È ancora conservata nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Siderno e ha un valore importantissimo per la comunità, perché fu pagata dalle donne sidernesi con una sottoscrizione pari a 16mila lire (circa 6mila euro di oggi). Di lì a poco, le cose inizieranno a cambiare in fretta, perché un religioso fiorentino, Isnardo Bologni, in visita in città, noterà le sue doti artistiche spingendo il ragazzo a spostarsi a Firenze. Poi, dal 1949, mosso dalla sua curiosità, andrà verso l’America, inseguendo un sogno che sarà possibile realizzare soltanto grazie all’ospitalità data da uno zio.

C’è da dire che se le sculture di Correale sono il prodotto di un miracoloso intreccio fatto di talento e caparbietà, doti che non sono mancate al giovane uomo, nel tempo le ha sapute “custodire” con cura soprattutto da quando decise di “riparare” in un silenzioso raccoglimento nella sua terra d’origine. Il suo lavoro è straordinario anzitutto perché si è contraddistinto per una risoluta ostinazione a non cedere ai compromessi del mercato, neppure quando le richieste d’esposizione delle gallerie provenivano dai principali luoghi di riferimento dell’arte. Solo così è potuto succedere che chi entrava nell’universo caleidoscopico del suo laboratorio, come in molti hanno fatto, iniziasse a perdersi tra le “parole” di quei volti di marmo o di terracotta, aggirandosi tra macchie d’argilla fresca, circondato dappertutto da scalpelli, gradine, subbie… Correale è nella polvere del marmo o della pietra che ha preferito affondare le mani, sentirne col tatto ogni impalpabile consistenza.

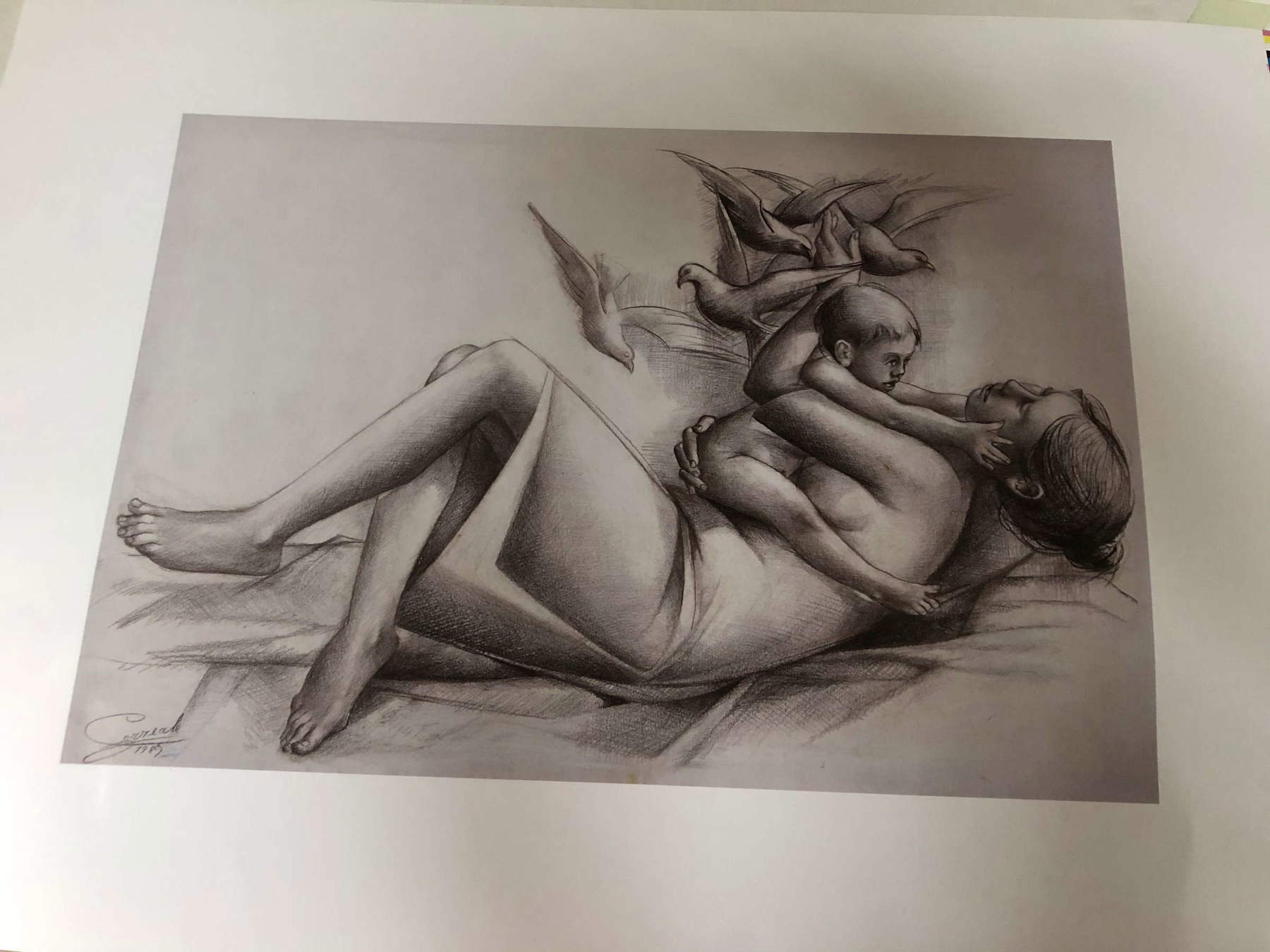

Lo scultore infatti, tornerà presto in Calabria. Vi rientra, come dicevamo, dopo diversi anni passati tra Firenze, che per la sua formazione artistica è stata la prima grande maestra, dove frequenta la Scuola Libera di Nudo con grandi artisti come il pittore Pietro Annigoni e lo scultore Corrado Vigni. Qui si cimenta approfondendo l’uso dell’argilla per realizzare le prime vere opere di terracotta. In seguito volerà verso New York, nel 1949 (soggiorno presto interrotto perché verrà denunciato per immigrazione irregolare e quindi rimpatriato), poi nel 1953 e nel 1969, periodi in cui l’America esplode con l’Espressionismo astratto e dopo con la Pop Art. Nella terra statunitense realizza diverse sculture di design per le vetrine delle città, e questo è un fattore determinante perché gli consentirà di proseguire gli studi all’Accademia delle Belle Arti e poi di allargare le sue competenze alla Art Students League di Manhattan anche con la possibilità di lavorare con delle modelle.

Quando, come a chiudere un cerchio, nel 1971 torna a casa, il luogo dove tutto ha avuto inizio, con la moglie Mary Josephine Proto (che sposa nel 1963 e dalla quale avrà tre figli che curano e custodiscono la delicata eredità), l’artista ha poco meno di cinquant’anni. Non è un ritorno facile, la Calabria è una terra che “brucia” nel “tempo lento”, “ristagna” in una dimensione d’indolente lentezza, elemento che però favorisce la meditazione plastica dello scultore. Ciononostante, radicarsi di nuovo al Sud è una scelta combattuta, perché staccarsi dagli ambienti artistici più vivaci al mondo lo mette in crisi. Da un certo momento in poi, tuttavia, a prevalere, su quella di mercato, è una opzione di pura ricerca poetica. New York sarà quindi la metropoli che lascerà senza indugi, proprio quando si renderà conto che da troppo tempo la sua attività, per quanto prolifica e remunerativa, stava “pericolosamente” virando verso un aspetto più commerciale che puramente artistico, e ciò non era accettabile, non era affine al suo modo di concepire la scultura e la vita stessa. A questo proposito Correale, che era uomo e artista generoso che ha donato spesso molte sue opere, conosceva il valore delle cose: più di una volta – ci racconta il figlio Francesco – di fronte a offerte inattese per alcune sue sculture non in vendita, ha “resistito”, non ha consentito che fosse il denaro a dettare le regole, non ha permesso che comprasse la sua etica e la delicatezza poetica del suo lavoro.

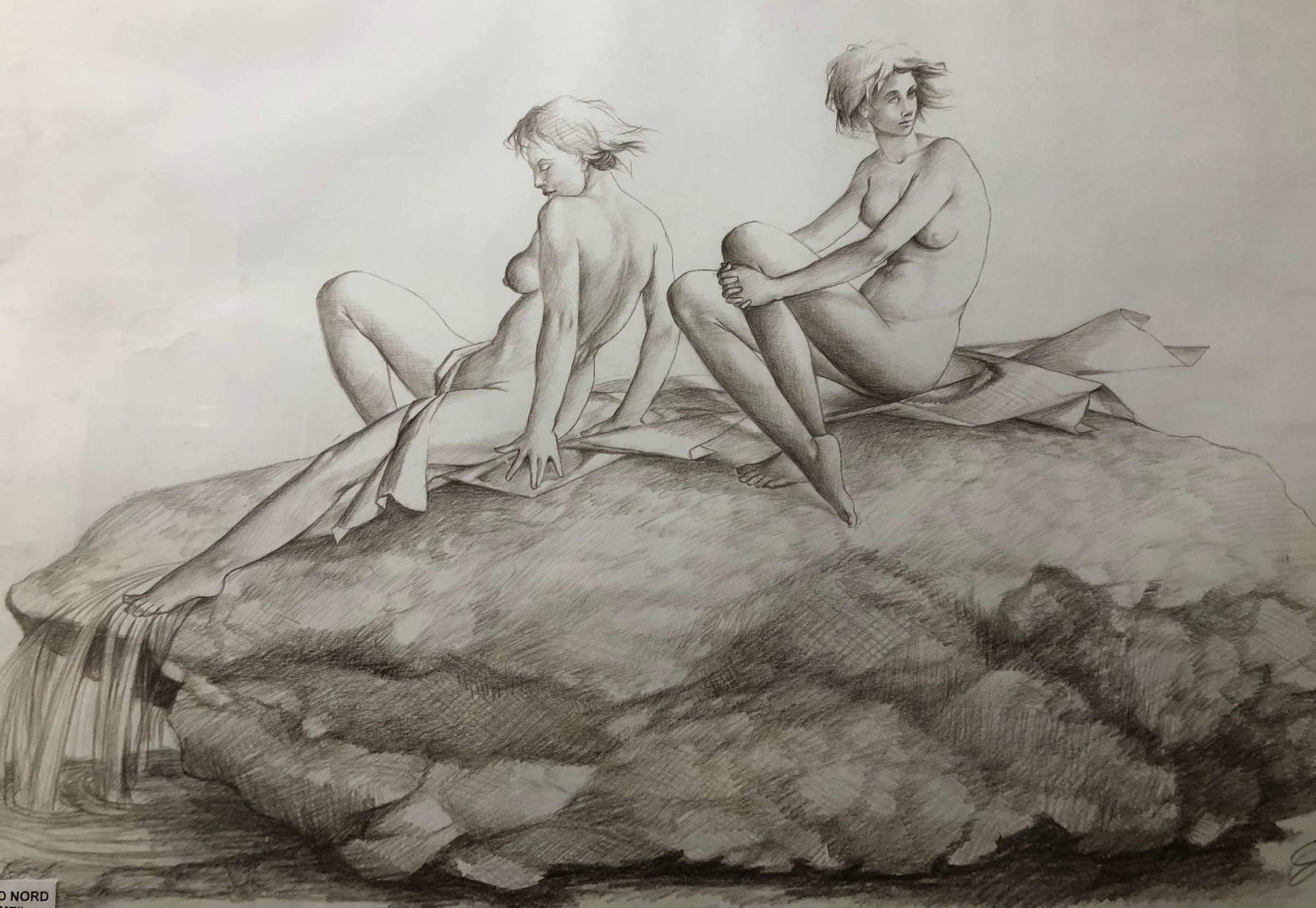

La sua ricerca scultorea silenziosa e instancabile non segue mai la stessa direzione: è come se l’artista fosse attraversato da mille intuizioni e volesse continuamente sperimentare, raggiungere sempre la perfezione, provare a penetrare i segreti con cui un materiale prende forma, meditava infatti di realizzare un modo di scolpire che fosse devoto a Michelangelo ma anche che scoprisse i misteri del cuore umano, “per cantarli, renderli forme spaziali”: una poetica personale della scultura che dall’esaltazione della figura umana, all’afflato religioso, nel tempo diventasse, come di fatto è stato, anche istanza di un’accesa disamina sociale.

Parlavamo di come negli anni il suo lavoro fosse messo in parallelo a quello di Manzù o Moore, Giacometti e Jean Arp, ma ci sarebbero anche altri confronti da fare, per esempio con Schiele nel modo d’intendere la magrezza dei bassorilievi della Via Crucis e, sempre con alla mente il Santuario di Polsi, lo si può confrontare persino con la scultura lignea medievale, in particolare quella tedesca con le sue linee asciutte, spigolose e comunque drammatiche. Per altri versanti, per esempio, per la figurazione della Deposizione, viene in mente anche il Compianto del Cristo morto di Niccolò dell’Arca. Ma guardando questi accostamenti più da vicino, le sculture di Giuseppe Correale potrebbero anche essere inquadrate per tematiche, non soltanto per periodi o stagioni, e in questo modo gli avvicinamenti ad Alberto Giacometti, alla sua fascinazione per le forme etrusche, per esempio, sarebbero più stringenti ed effettivamente più evidenti. Osserviamo, per avere un’idea, come le linee scultoree di Correale si assottiglino quando costruisce i bronzi filiformi della Deposizione o degli Emarginati, o quelli dell’Acrobata e della Contorsione. Molti sono i volti emaciati in Giacometti come in Correale. Ridotti a uno stato quasi larvale come un corredo di immagini delle drammatiche conseguenze della guerra.

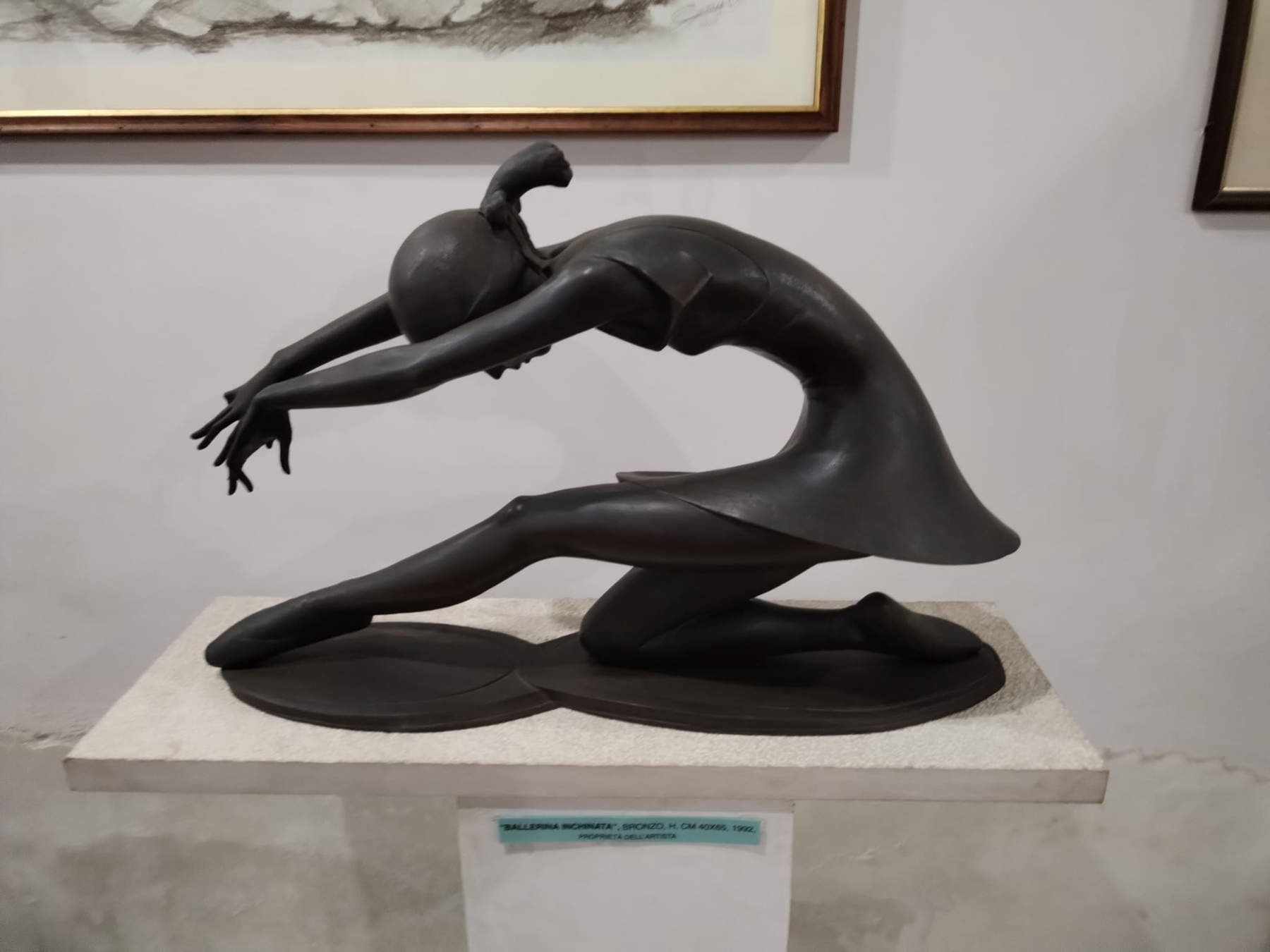

Il linguaggio dello scultore, tuttavia, resta quello “del suo tempo, della sua gente, dei suoi luoghi e della sua storia” (Caterina Meduri, Giuseppe Correale. Le forme di una Fede, Iiriti, 2024). Una lingua materna che nella resa scultorea delle forme che esprime diventa sempre più umana. Poniamo in questione sempre i pannelli di Polsi dove, di stazione in stazione, i volti da sottili e spigolosi si fanno sempre più morbidi, per concludersi nel bronzo efebico e quasi androgino del Cristo Risorto. Ma tante sono le forme su cui è ricaduto lo sguardo attento di Correale: ci sono i moduli delle Ballerine, ariose forme svolazzanti di travertino o bronzo, ci sono le tante Maternità, con linee sempre diverse che talvolta si tramutano persino in simboli della cultura giapponese, veri e propri “ideogrammi” di pietra (M. Venturoli, Il giornale di Siderno e della Locride, 1999). Non sempre sono Madri docili che accolgono i figli nel proprio grembo: quelle di Correale sono donne severe che abituano i figli alla complessità della vita. E sta esattamente in questa scelta – secondo Sharo Gambino – che si rivela il carattere popolare della scultura e dell’anima di Correale. Lo scrittore e studioso di Serra San Bruno lo racconta in un articolo scritto nel 1978 dove ricorda lo stupore che provò alla sua prima visita nello studio sidernese.

Ecclettico nello stile, nel senso che “riesce a trattare con la stessa facilità la pietra come il gesso, il legno come il marmo e il bronzo” (Luigi Vento, Giuseppe Correale Scultore, 2008), ma popolare nel gusto, Correale predilige scolpire le creature più fragili, i “vinti”, come il Pugile colpito; la sua è una scultura realista soprattutto per quanto concerne quella dei ritratti. Ma al di là di tutto, le sue sculture trasportano lontano dal dato fattuale grazie a una sublimità che rende le pose aeree e sulfuree, le forme allungate, espressive, ed essenziali, tutte acrobazie scultoree che, nonostante il peso della materia, inneggiano alla leggerezza, all’effimero e trattengono la pietra dalla realtà della finitezza: c’è più il vuoto del pieno, in molte opere la dimensione concava e convessa spesso convergono, così come il non finito, che lungi dal risultare di fattura grezza, si esprime in un esito volutamente gestuale, più veloce.

Gli studi che andrebbero intrapresi per comprendere più a fondo il lavoro di Giuseppe Correale sono molti e questo contributo è solo una pietra gettata nello stagno i cui effetti, i suoi cerchi concentrici, vorremmo si propagassero producendo cambiamenti significativi per una maggiore sensibilità del territorio locrideo su uno dei suoi figli più geniali. Un’indagine da farsi, per esempio, è quella sui materiali che utilizzava, Correale li selezionava sempre diversi. A volte prediligendo materie rare come il marmo rosa e nuvolato del Portogallo, altre volte invece, scegliendo le pietre che trovava lungo le fiumare, poi c’è la verdite, il granito o il travertino ma anche materiali extra-scultorei.

Un altro studio che andrebbe compiuto (e che qui abbiamo solo ipotizzato) è quello sull’humus sociale e intellettuale del territorio. I soggiorni a Firenze e in America sono stati fondamentali per il suo percorso d’artista ma oltre a uno studio per documentare quegli anni andrebbero anche studiate le circostanze in cui l’artista si è trovato a operare in Calabria, che lingua “parlava” la sua città in quegli anni, chi erano, se ce n’erano, gli artisti a lui contemporanei: sarebbe importante comprendere quali opere può aver visto o conosciuto. Chi ha frequentato? Sappiamo che vicino alla sua bottega c’era la “famosa” libreria Gentile dove si radunavano molti intellettuali del tempo. La mia indagine “a tutto tondo” su Giuseppe Correale vuole documentare anche l’atmosfera, che in molti raccontano rarefatta, che si respirava in quel luogo, l’aria che tirava, chi si poteva incontrare entrandoci.

L’idea che sta alla base di questo articolo, e che credo possa essere fondamento di ogni futura iniziativa, è quella di ripensare Correale come uno scultore fondamentale dell’arte italiana, immaginarlo occupare il posto che merita nel repertorio artistico italiano, sia perché l’occasione del centenario, che ci ricorda il portato del suo immane lavoro, non venga sprecata, sia perché le sue opere, i gruppi scultorei, possano vedersi finalmente all’interno di un museo creato ad hoc, il “Museo Correale”, o meglio ancora, allestiti in una “Casa della Scultura Correale”. Pensiamo che una degna collocazione come un museo possa essere il risultato di un attento lavoro di ricognizione critica del suo operato e di una ricostruzione e catalogazione delle sue opere ma anche un luogo d‘incontro propulsore per studiosi e appassionati di scultura, oltre che peculiare sede espositiva. Un luogo insomma, che possa ospitare una parte significativa delle sculture, che tra esterni ed interni, come fa, per esempio il museo di Marguerite e Jean Arp nel Ticino, possa offrire un percorso di visita adeguato, più fruibile. Uno spazio a metà tra pubblico e privato, dove gli eredi possano mantenere sempre teso il filo che li lega al loro padre e attraverso il quale, contemporaneamente, assieme al luogo incunabolo di via Romeo, possano più facilmente farlo conoscere e permettere che il suo valore possa finalmente “deflagrare” nella galassia artistica italiana e internazionale. Dovrebbe essere un’operazione, questa, capace di non tradire il sentimento di intimità che era proprio della bottega dove molte opere sono nate, come un miracolo. Non uno spostamento coatto quindi ma un dono al territorio, alla comunità tutta. Perché, infatti, c’è da chiedersi se tra le motivazioni più plausibili per cui le sculture di Correale oggi risultano “rimosse” dalla memoria, del tutto dimenticate, ci sia proprio l’attuale spazio espositivo che, seppur curato e messo a disposizione dai figli, può, in parte, aver avuto in questo un peso notevole. Un luogo dell’anima dove quelle stesse sculture sono rimaste per sempre “inchiodate” negli occhi di chi le ha viste: la bottega muta di Giuseppe Correale, il luogo dove anche lui, artefice instancabile di bellezza, negli ultimi anni è rimasto costretto all’immobilità.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.