|

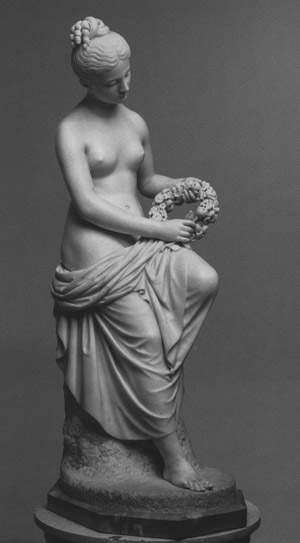

| Luigi Bienaimé, Pastorella (1837; San Pietroburgo, Hermitage) |

Esistono due versioni di questa delicata statua. La prima risale proprio al 1837: è firmata e datata, ed è quella che Ricci descrive nella sua opera. La committenza era prestigiosa: fu infatti scolpita per il granduca Michail Pavlovic Romanov, fratello degli zar Alessandro I e Nicola I di Russia. Il “tramite” ideale probabilmente fu proprio Nicola I, che fin dall’epoca del suo insediamento sul trono russo (nel 1825) aveva manifestato una grande passione per l’arte italiana del tempo, tanto che anche i critici d’arte russi decisero di approfondire i rapporti con l’Italia: negli anni successivi, il “Giornale dell’Arte” (Chudozestvennaja gazeta) dedicò ampi approfondimenti agli scultori neoclassici e puristi, e grande attenzione fu dedicata ai giovani che si erano inseriti sul solco di Antonio Canova e di Bertel Thorvaldsen. Tra questi figurava anche Luigi Bienaimé, nato a Carrara nel 1795.

|

| Luigi Bienaimé, Pastorella (1854-1855; San Pietroburgo, Hermitage) |

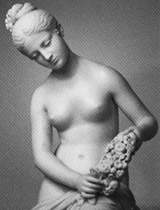

Non ci sono grandi differenze tra le due opere: la più vistosa, se escludiamo la differenza nelle dimensioni (più alta di circa mezzo metro la versione del 1837), è il cane che accompagna la pastorella, presente nella versione più antica, che rispetto a quella più recente ha anche un panneggio con pieghe leggermente più fitte all’altezza delle cosce. La posa, invece, è identica. La ragazza è completamente nuda, eccezion fatta per un velo che le cinge le gambe, e sta intrecciando una ghirlanda di fiori. È colta in un’espressione attenta, concentrata sul suo lavoro. È una ragazzina, ce ne accorgiamo dai lineamenti del volto, e il suo meraviglioso corpo nudo è pervaso da una freschezza giovanile che colpisce chi la osserva, con le sue forme esili, eleganti e non prive di una certa sensualità. Bienaimé ha profuso molta attenzione nella resa delle mani, affusolate e con dita allungate che paiono quasi accarezzare i fiori, e dei piedi, delicati e femminili, che si appoggiano con naturalezza l’uno a terra e l’altro sulla roccia sulla quale la ragazza si è appoggiata. Queste caratteristiche fanno della Pastorella di Bienaimé una delle realizzazioni più interessanti del neoclassicismo, di cui l’artista carrarese fu uno dei più convinti sostenitori, essendo lui allievo del più “puro” degli artisti neoclassici, Bertel Thorvaldsen: possiamo dunque considerare la Pastorella come una sorta di inno al bello ideale, alla leggiadria, alla grazia e anche alla grande semplicità che erano tra i valori fondanti del neoclassicismo.

|

| Particolare del volto della Pastorella del 1854-1855 |

|

| Particolare della Pastorella del 1854-1855 |

Il pubblico italiano, per alcuni mesi, ha l’opportunità di vedere dal vivo la più recente versione della Pastorella (oltre alla Baccante danzante e ad altre opere di Luigi Bienaimé) alla mostra Canova e i maestri del marmo (a Carrara, Palazzo Cucchiari, fino al 4 ottobre 2015): un’occasione davvero interessante per vedere queste e altre opere di straordinaria bellezza e di altissimo interesse storico e artistico, oltre che per approfondire i fecondi rapporti culturali tra Carrara e la Russia nel corso dell’Ottocento.

|

| La Pastorella del 1854-1855 all’Hermitage di San Pietroburgo |

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.