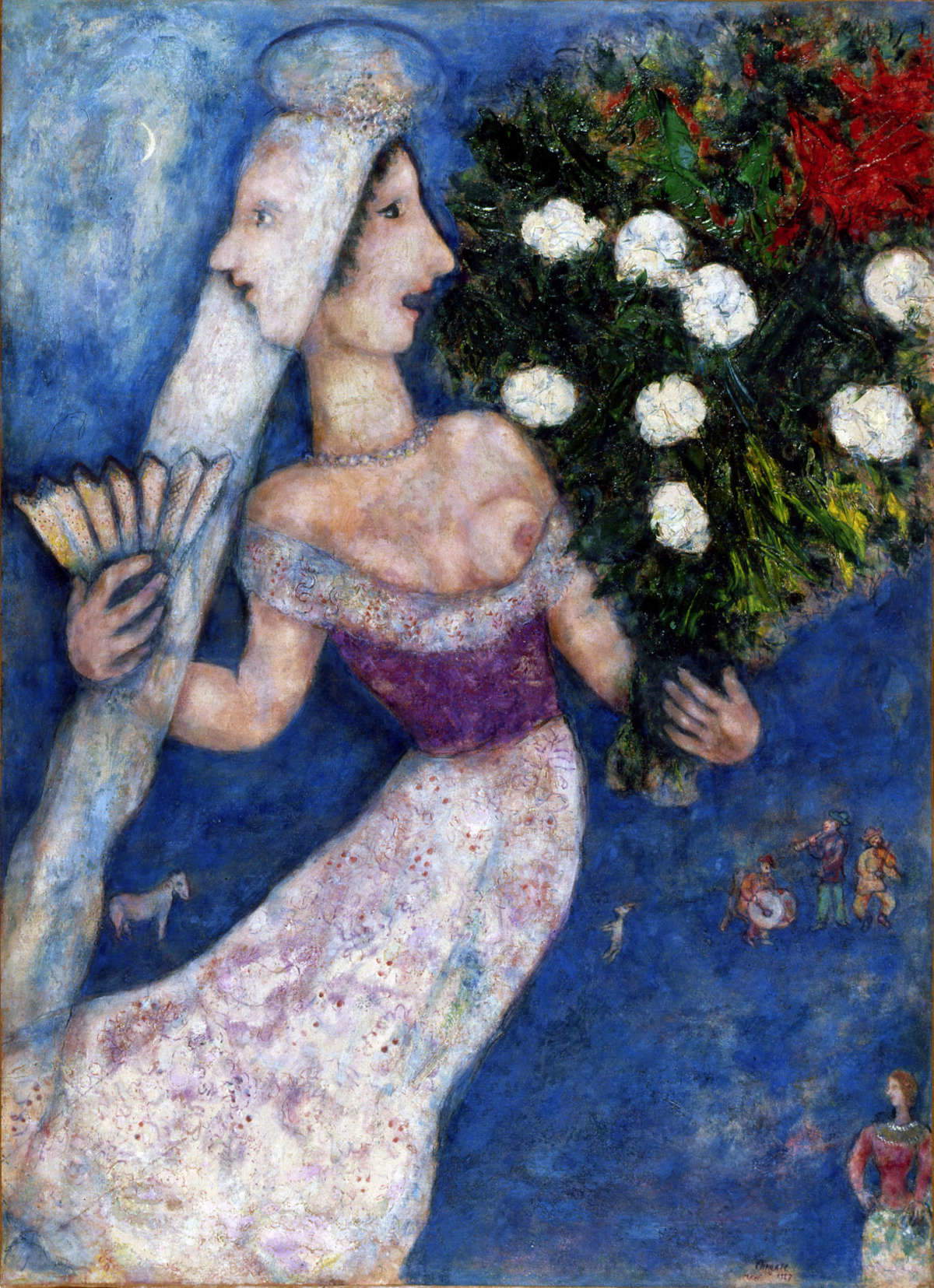

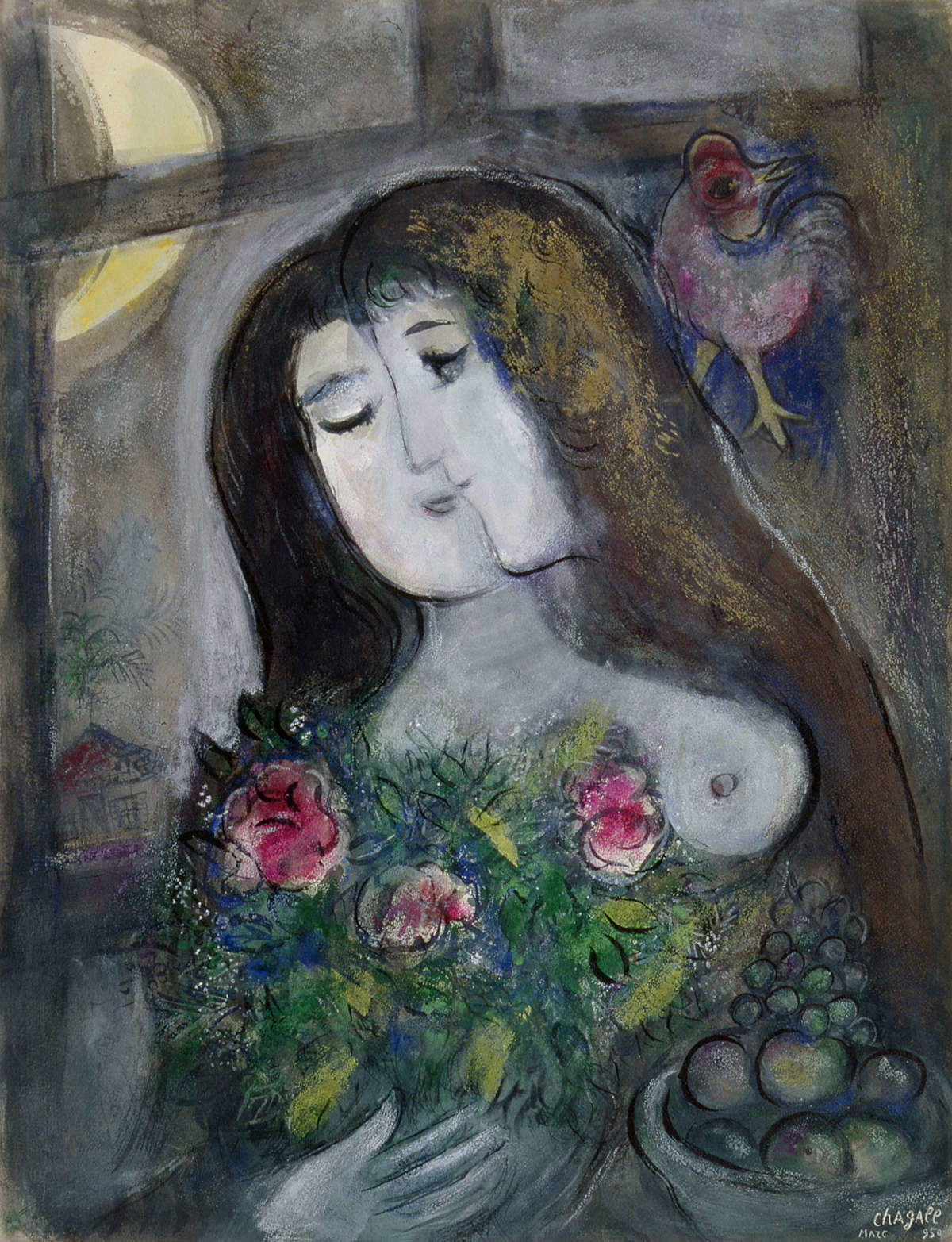

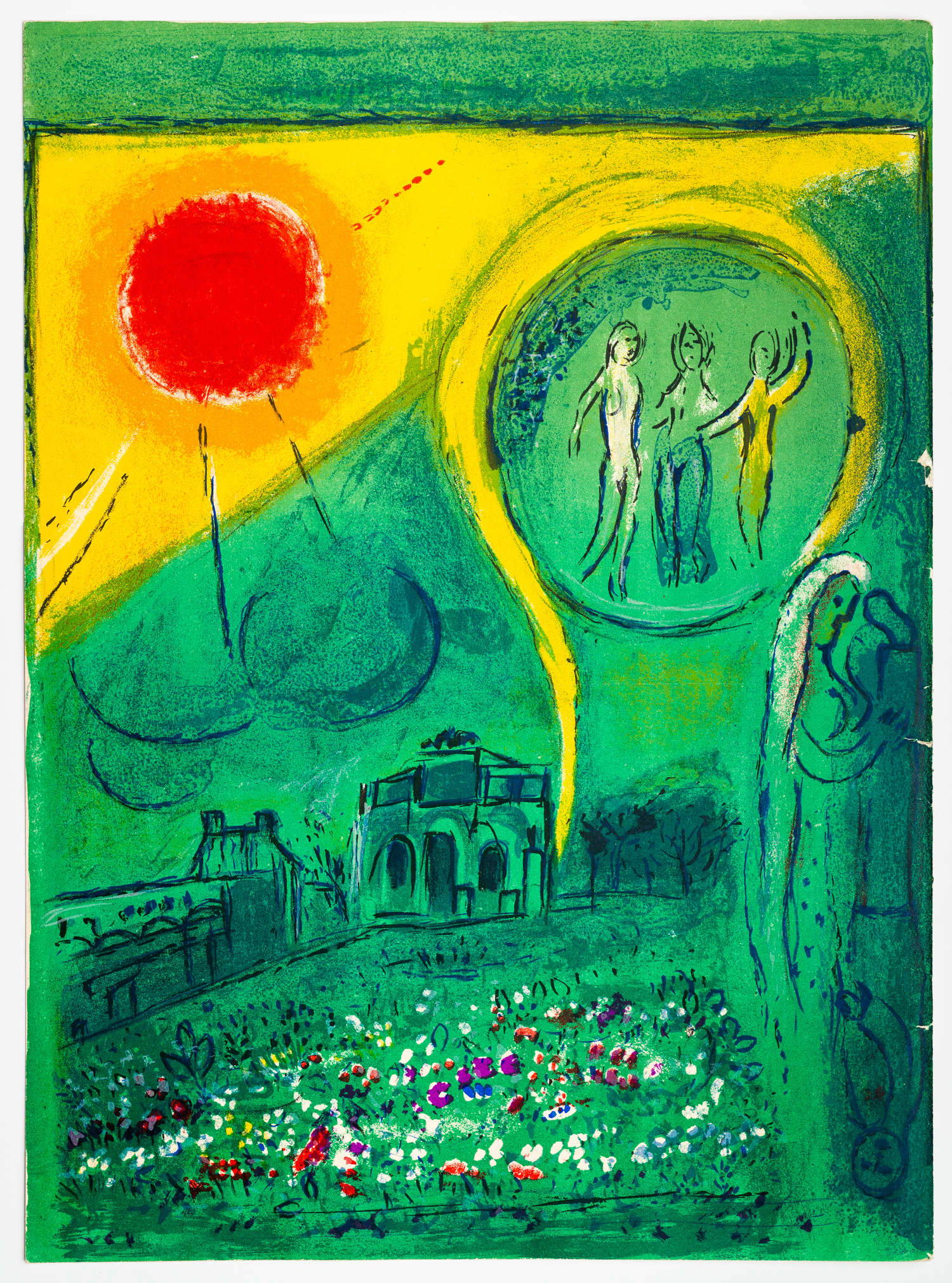

Con la mostra di Marc Chagall lo spirito di Ferrara, secolarmente teso alle metamorfosi, al sur-naturale placido o avventuroso, entra nel suo specifico mondo, delizioso e impregnato di cultura, che non può non richiamare con grazia la nostra modernità. Ferrara accoglie, ed è Chagall che apre la strada, la via intima dei sentimenti, quella dei palpiti, dei sussurri, delle epopee poetiche o bibliche, e lo fa con la danza senza fine dei colori che rendono radiosi i nostri occhi. La danza pittorica dove i cieli si rovesciano per avvolgerci, per entrare da noi, e dove la natura risponde con l’infinito caleidoscopio dei suoi fiori, delle verzure, delle luci e delle ombre, ma anche con i corpi liberati dai pesi e trasfigurati nei simboli. Sembra davvero di essere nei giardini antichi dell’Addizione, in quelli dove ancora si posa il radiante e fantasmatico Palazzo dei Diamanti che ospita la Mostra.

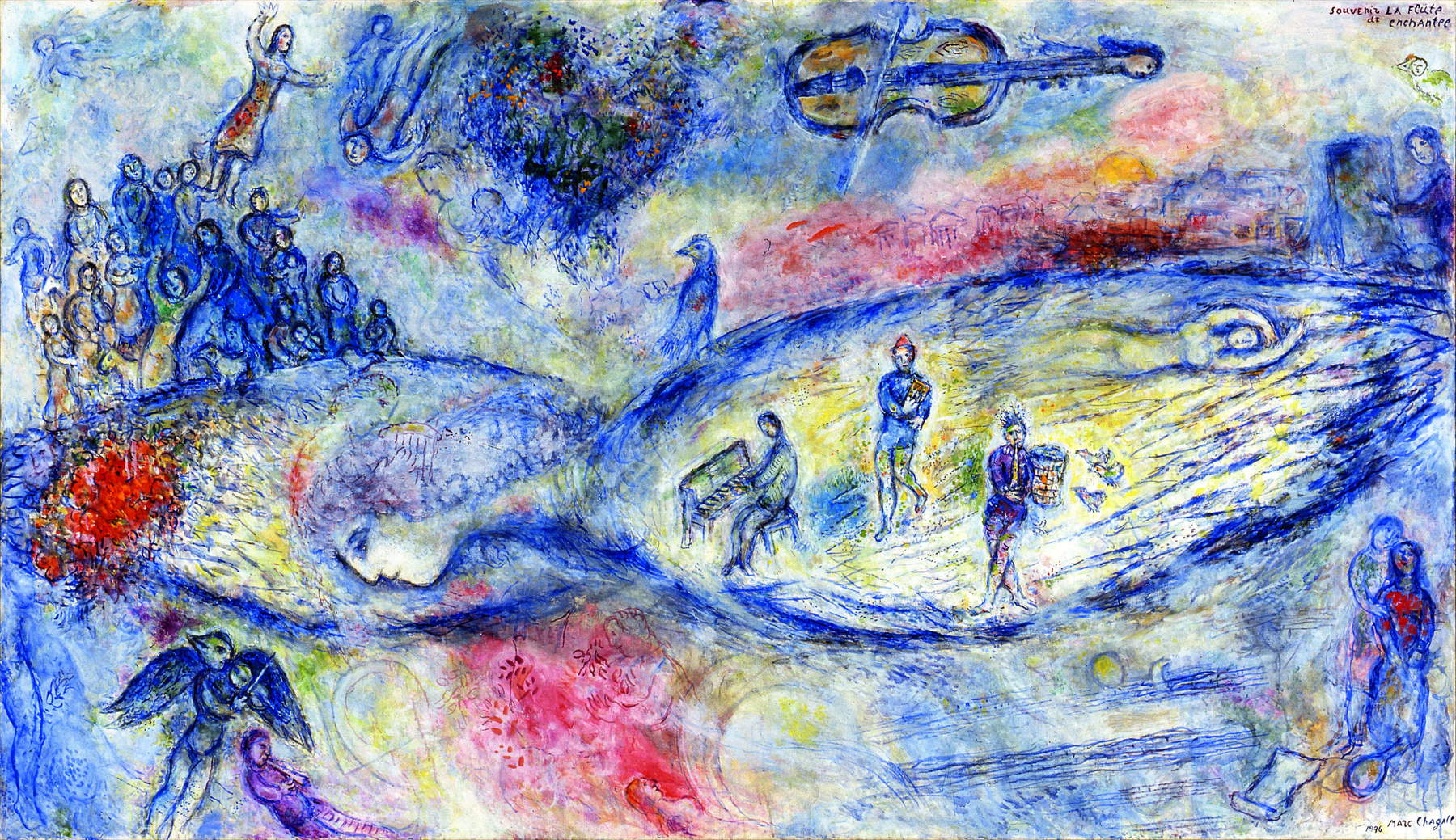

Ed è la mano di Chagall che opera questa instancabile evasione dalla materia offrendo e giocando sulla necessità dei simboli, i quali trasferiscono la loro primigenia incongruità nelle liberazioni che tutte le cose domandano e che troviamo nei suoi dipinti: l’inesistenza dei piani di profondità, o della pesante attrazione terrestre, ed anche di quell’ordine vincolante che sempre ci accompagna nella vita sui corpi e sulle cose. È dunque l’infrenato amore per il Teatro di questo artista dai molti geni e dalle svariatissime esperienze esistenziali che rovescia e che canta l’epos di realtà agognate, ma vissute o vivibili, che rendono protagonista sempre la figura umana, ed i suoi sogni.

Forzando un poco la lieve pittura di Chagall potremmo dire che tutto nelle sue opere vapora nell’induzione, ma pure che tutto è tattilmente vicino, caro, amabile, attiguo ai sensi, e immediatamente ricco di epiche avventure pregne di sospiri: ovvero un trionfo di luci e di sogni ai quali il pittore-poeta si abbandona come alle onde avvolgenti di voli e desiderii. Non bisogna chiedere a questo largo e sottile creatore – o meglio trasmettitore di gesta e di sussulti – talune conclusioni ragionate, stabilite, perché queste sono già dentro di noi, ed egli le risveglia nella pace della contemplazione e della compartecipazione finalmente posseduta, goduta. Per colui che intendesse chiedere, infatti, vi è una poesia che tutti segretamente già portiamo dentro e con lui possiamo farla vibrare: è la poesia del “vorrei”, dolce, inesausta.

Il catalogo prezioso di questa imperdibile mostra, ovvero di questo incontro sovrasensibile con un artista che rimane al di sopra del tempo, ci offre uno specchio appagante della sua opera, davvero fittissima di lavori, secondo il suo carattere che non cessava mai di sospingerlo alle visioni, agli stimoli lieti. Il catalogo, come le enciclopedie o le edizioni che lo riguardano, ci offre pure un excursus della sua vita che qui sintetizziamo per il lettore giustamente curioso. Quello che noi conosciamo come Marc Chagall, secondo il riversamento in francese del suo nome, nacque come Moishe Segal a Vitebsk nel luglio del 1887 da una famiglia ebrea che, come i cinque milioni di questo popolo, abitava in quella larga antica Bielorussia dove il regime degli zar li aveva concentrati. La sussistenza era molto modesta e anche la sua famiglia, con otto figli, esercitava taluni artigianati e piccoli commerci.

Le scuole russe erano proibite agli ebrei e la loro religione vietava “il fare figure”.

Moishe, il cui istinto per il disegno era fortissimo, pertanto dovette passare attraverso dure peripezie di apprendimento, giungendo ai miserevoli anni di San Pietroburgo (1906-1910) dove dovette affittare non la metà di una cameretta ma la metà di un letto, finché alcuni suoi ricchi correligionari, apprezzando le sue opere, lo sostennero presso una qualificata Accademia. Nei periodici viaggi a Vitebsk conosce Bella, che diventa immediatamente la donna dei suoi sogni e che sarà la sua sposa.

Nel 1910 può giungere a Parigi dopo quattro giorni di viaggio e qui la cultura di

Chagall si espande clamorosamente, e avvengono le conoscenze e gli incontri con tutti gli artisti allora presenti. Ed è davanti ad un suo dipinto che Guillaume Apollinaire pronuncia per la prima volta la parola “surnaturel” e gli dedica quella lunga poesia surrealista intitolata Rodsoge au peìntre Chagall. Il Nostro tuttavia non farà mai parte di un movimento o di una scelta espressiva. Si susseguono invece i periodi lavorativi: Parigi 1910-1914; il ritorno in Russia 1914-1922 dove l’aveva bloccato lo scoppio della prima guerra mondiale, ma qui non accetta poi i criteri della rivoluzione; 1922-1923 la nuova fuga a Berlino alla quale segue il secondo lungo soggiorno 1923-1941 a Parigi; la sua fama aumenta ovunque e nel 1941 accetta l’invito negli Stati Uniti (1941-1948) sfuggendo così alla nuova guerra; nel 1948 torna in Francia e si stabilisce a Vence, vicino a Picasso e a Matisse, e qui svilupperà imprese monumentali; morirà il 28 marzo 1985 a Saint-Paul-de-Vence. Alla città di Nizza avrà già donato il Museo del Messaggio biblico (1969) con le proprie opere.

La mostra di Ferrara raccoglie l’imponente panoramica della sua produzione, dove il carattere di Chagall emerge sempre, dai dipinti lirici e musicali alle grandiose saghe teatrali, ma dove tuttavia rimane sfuggente in ogni istante ad un solo carattere e chiama più in alto la nostra sequela, il nostro voler volare con lui. È un carattere, se così volessimo chiamarlo, che rimane onirico, esilarante, deconcentrato ma icastico quantomai, e ritmico nelle assonanze, nei rimandi lontani che stanno fuori dai vincoli dello spazio, del tempo, della ragione ragionata ma lontanamente presente. La sua arte è di una vera modernità e si può ben dire che la Città di Ferrara abbia saputo scegliere questa avventura d’incontro, questo controcanto garbato e verosimile rispetto alla propria storia, alla propria capacità poemica.

L’evento è organizzato da Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia, e tutta la parte artistica è curata da Paul Schneiter e Francesca Villanti: un merito che segna un’area importante nella attuale mappa culturale italiana, già connotata dallo Studio Esseci e in particolare da Simone Raddi. È molto utile ed è fortemente attraente seguire le sezioni della mostra, con le quali l’apprendimento diventa felice e costruttivo per ogni visitatore. Ecco la sequenza delle Sezioni: Chagall testimone del suo tempo - Eterna memoria - L’incontro delle tradizioni: quando Oriente e Occidente si parlano - Le favole di La Fontaine: la consacrazione di un Maestro - Esodo o la Nave Exdodus: quando la storia biblica incontra la cronaca contemporanea - Parigi dopo l’esilio - Quando la musica si fa colore - Volti e maschere: ontologia della dualità in Chagall - In dialogo con la materia - Mediterraneo: rinascita nella luce - Trasparenze divine - Il Giardino che non esiste.

Basterà questo elenco per comprendere l’abbraccio della mostra per tutti, tanto più che il percorso è sostenuto da schede fondamentali per introdursi al tema di ogni sezione. E nel percorso noi sentiremo nell’intimo quella magica eco di musica-poesia che sempre accompagna l’accostamento pittorico al lucido sognatore. L’arredamento è magico e coinvolgente, meraviglioso per invenzioni di adeguatezza, per luci, sistemazioni, proiezioni, doppie immagini e inviti; prensile nell’animo di ogni visitatore e stupendamente rivolto – lo vogliamo dire – ai bambini e a coloro che bambini si sentano di ritornare. Un servizio alto e vero che ci viene da una Amministrazione Comunale di ottimo livello e da un Servizio di accoglienza gradevolissimo, senza pari. Ed è qui che Ferrara diventa la città immancabile ad ogni anima eletta.

L'autore di questo articolo: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.