Il Teatro della Pergola rappresenta uno dei luoghi più importanti della storia teatrale italiana ed europea. Situato nel centro di Firenze, è considerato il primo grande esempio di teatro all’italiana, modello architettonico che ha influenzato la costruzione di innumerevoli sale in Italia e all’estero.

Negli ultimi anni, è stato protagonista di un importante intervento di manutenzione realizzato grazie all’Art Bonus, il meccanismo di incentivazione fiscale per il sostegno dei beni culturali, con il contributo di una Fondazione bancaria. L’intervento ha riguardato sia gli arredi che gli apparati decorativi della Sala Grande e del Saloncino, oltre agli impianti elettrici, idraulici e di sicurezza, con particolare attenzione agli ascensori e ai sistemi di sollevamento del palcoscenico. L’operazione, del valore complessivo di 400.000 euro, è stata interamente finanziata senza gravare sul bilancio pubblico, rappresentando in questo modo un esempio di come la collaborazione tra enti privati e istituzioni possa sostenere la conservazione del patrimonio culturale. Le erogazioni liberali ammontano a 350.000 euro, provenienti da enti non commerciali, mentre tutti gli interventi sono stati realizzati dal Comune di Firenze, proprietario del complesso, attraverso la Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio.

La costruzione della Pergola si colloca tra il 1652 e il 1656 per volontà dell’Accademia degli Immobili, un sodalizio formato da nobili fiorentini dediti al dramma in musica. Il progetto introduce infatti una concezione innovativa della sala teatrale, con gli ordini di palchi sovrapposti e la pianta a ferro di cavallo: questo genere di impostazione diventerà il tratto distintivo della tipologia teatrale italiana. In origine, il teatro era destinato esclusivamente agli spettacoli di corte medicea, con accesso riservato e soltanto nel 1718 si apre per la prima volta al pubblico pagante con lo Scanderbeg di Antonio Vivaldi, inaugurando una stagione che lo vedrà progressivamente assumere un ruolo di primo piano nella vita culturale cittadina e nazionale. Durante il XVIII secolo e soprattutto nella prima metà dell’Ottocento, la Pergola diviene il tempio del melodramma. Qui vanno in scena prime assolute di compositori che segneranno la storia della musica italiana, da Vincenzo Bellini a Gaetano Donizetti, fino a Giuseppe Verdi, che nel marzo 1847 sceglie Firenze per presentare il suo Macbeth, opera destinata a lunga fortuna. Con l’avvicinarsi del Novecento, la centralità del melodramma lascia gradualmente spazio alla prosa. È in questo contesto che la Pergola ospita nel 1906 un evento destinato a rimanere nella memoria: Eleonora Duse interpreta Rosmersholm di Henrik Ibsen, diretta dal regista Edward Gordon Craig, figura chiave nella nascita della regia moderna.

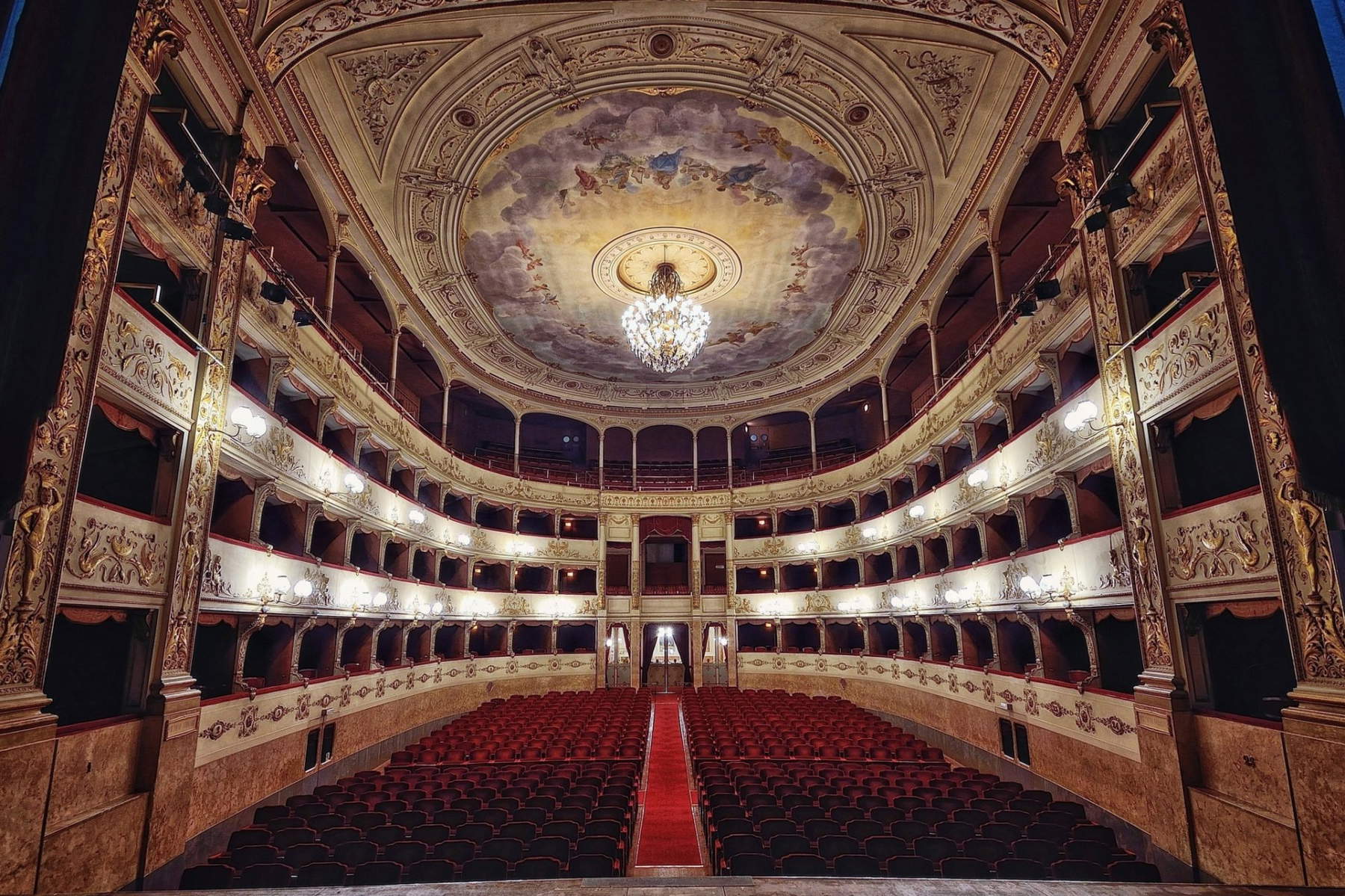

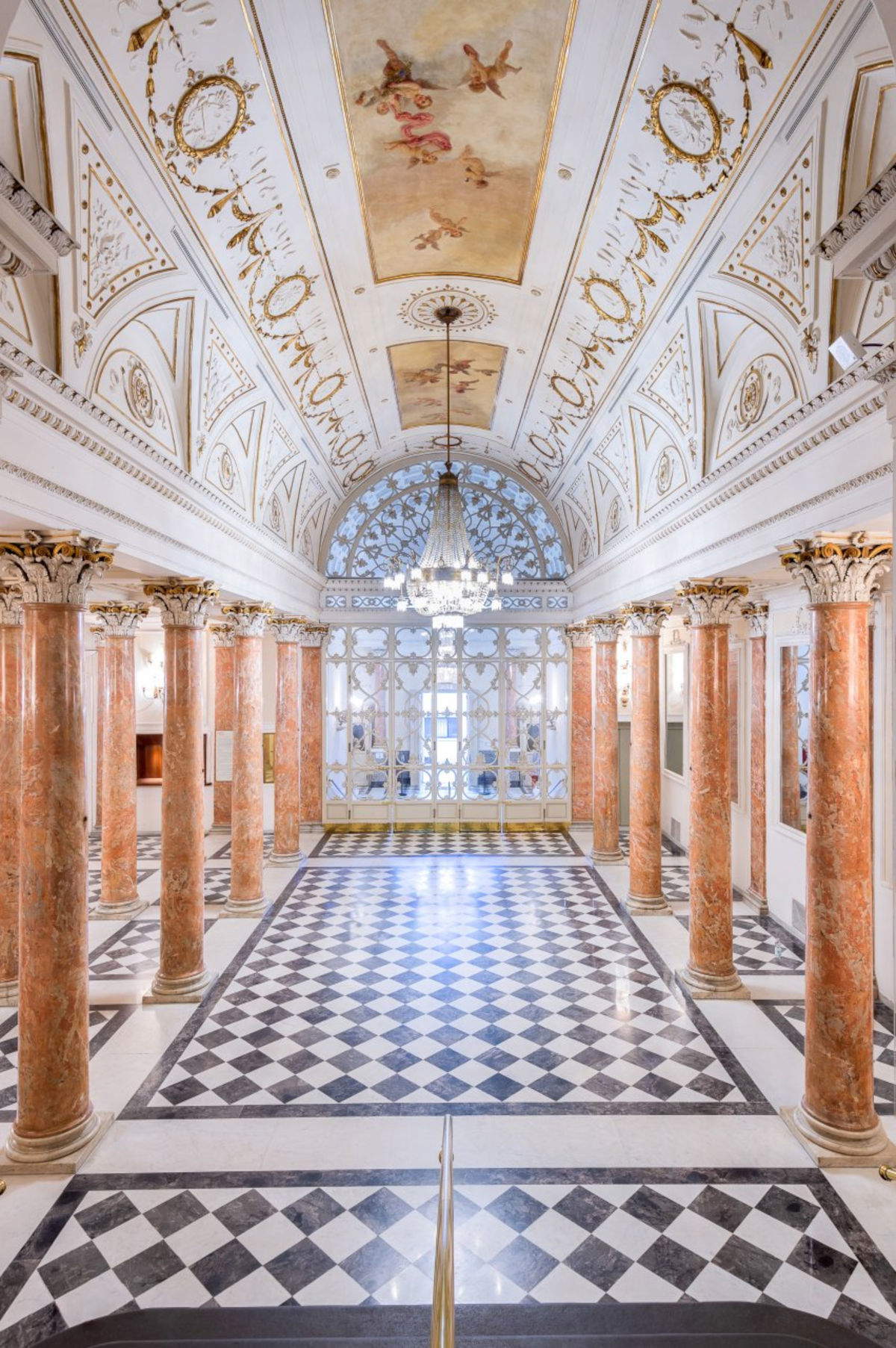

Il valore storico-artistico della Pergola viene riconosciuto ufficialmente nel 1925, quando il teatro è dichiarato Monumento Nazionale con la motivazione di essere il primo grande esempio di teatro all’italiana e dimostrazione fondamentale della storia del teatro mondiale. Dopo una fase di crisi negli anni Cinquanta, il decennio successivo segna la rinascita del teatro come punto di riferimento per la prosa. Firenze diventa una delle capitali italiane della scena: Eduardo De Filippo vi trova un luogo privilegiato per le sue produzioni, mentre Vittorio Gassman sceglie la città per fondare la sua bottega teatrale. Da allora l’attività non si è mai interrotta. Oggi il Teatro della Pergola è un centro culturale che valorizza i suoi spazi e la propria tradizione. La struttura si compone principalmente della Sala Grande, articolata in platea, tre ordini di palchi, loggione e camerini, e del Ridotto, noto come Saloncino, anch’esso dotato di camerini e servizi.

Un importante ciclo di restauri è stato avviato nel 2012 e concluso nel 2015, riguardante soprattutto le decorazioni delle sale e la pavimentazione della platea. Il palcoscenico conserva ancora oggi una meccanica quasi interamente manuale, inclusa la buca dell’orchestra apribile all’occorrenza. Il più recente programma di manutenzione si è concentrato però sul recupero degli spazi e degli arredi, con particolare attenzione ai palchi della Sala Grande. L’intervento ha previsto il ripristino delle decorazioni lignee, la ritinteggiatura delle pareti, la sostituzione delle tappezzerie e il rifacimento della moquette di platea, palchi e corridoi. Dal punto di vista impiantistico, i lavori hanno riguardato il ripristino degli ascensori destinati al pubblico, la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici e di sicurezza, con attenzione specifica ai sistemi di sollevamento, ai paranchi elettrici del palcoscenico e ai presidi antincendio.

Il percorso del Teatro della Pergola dimostra dunque come un edificio storico possa mantenere un ruolo attivo nella vita culturale contemporanea, grazie a una gestione che coniuga tutela del patrimonio e programmazione artistica. La sua architettura e la stratificazione delle esperienze che ha ospitato raccontano anche l’evoluzione del gusto e delle pratiche sceniche. In un contesto che vede molte strutture storiche affrontare problemi di degrado e sostenibilità economica, la Pergola continua a rappresentare un modello di continuità, pur richiedendo costanti interventi di conservazione.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.