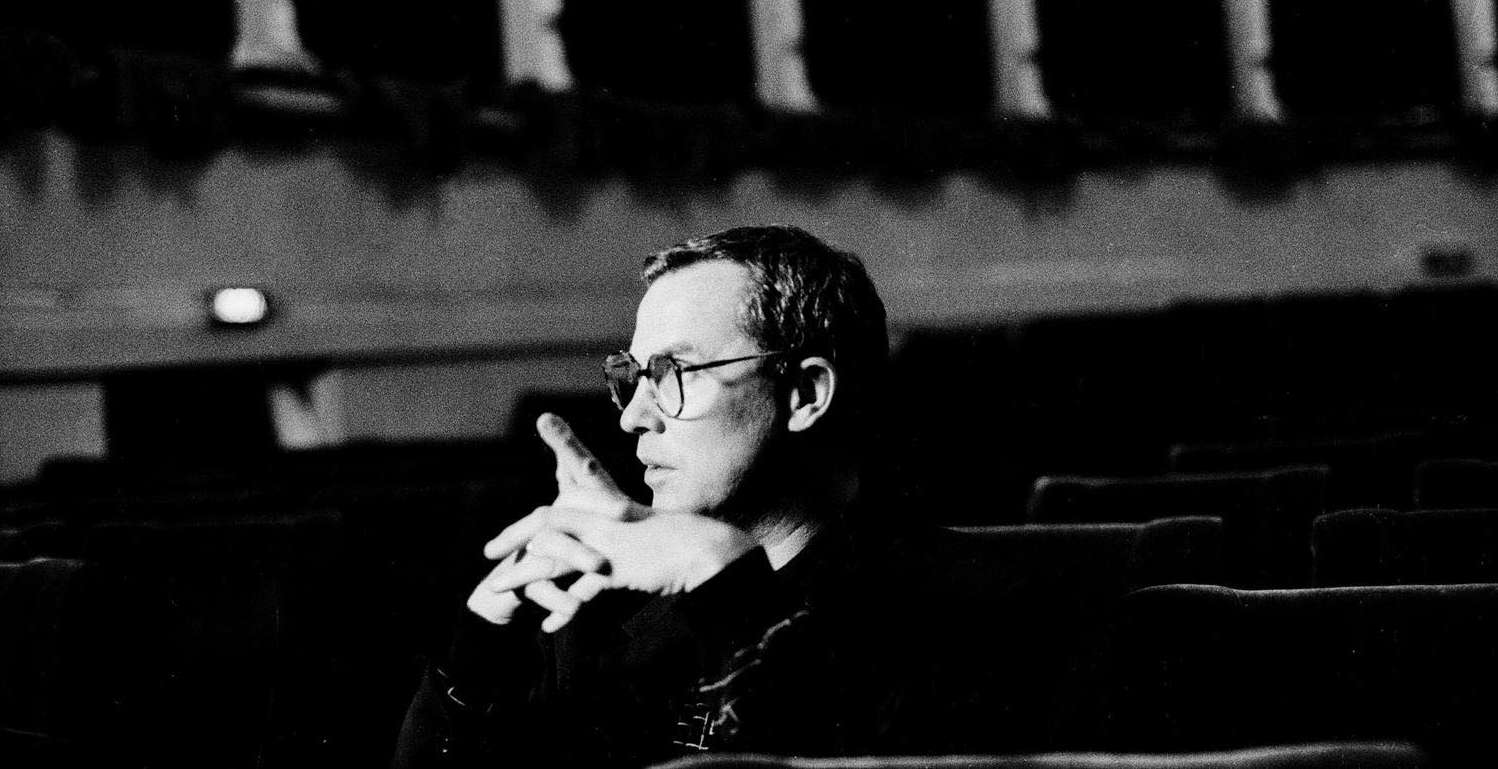

Si è spento il 31 luglio 2025, all’età di 83 anni, Robert Wilson, detto “Bob”, uno dei più grandi visionari del teatro e della scena contemporanea. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a seguito di una breve malattia nella quiete del Watermill Center, il centro creativo che aveva fondato a poca distanza da New York, è stata data dalla stessa fondazione.

Nato il 4 ottobre 1941 a Waco, Texas, Wilson inizialmente studiò economia all’Università del Texas, dal 1959 al 1962. Fondamentale l’incontro con Byrd Hoffman, un’insegnante che lo aiutò a sviluppare un rapporto nuovo con la parola e il corpo nel corso di alcuni laboratori che Wilson aveva seguito per migliorare la sua balbuzie. Dopo quest’incontro, nel 1963 si trasferì a Brooklyn laureandosi in architettura al Pratt Institute. Nel 1968, in onore della sua insegnante, fondò la Byrd Hoffman School of Byrds, un collettivo artistico con cui realizzò i suoi primi esperimenti scenici.

Wilson esordì con opere radicali, silenziose, lunghe, apparentemente indecifrabili: The King of Spain (1969), Deafman Glance (1970), A Letter for Queen Victoria (1974). In Deafman Glance, una performance priva di dialogo che consacrò Wilson come enfant terrible del teatro d’avanguardia internazionale.

Il 1976 segna un punto di svolta con Einstein on the Beach, nata dalla collaborazione con il compositore minimalista Philip Glass. L’opera, lunga oltre quattro ore, aboliva qualsiasi narrazione tradizionale, sostituendola con loop visivi e musicali, numeri recitati, simboli ricorrenti e una tensione formale inedita. Era un’opera su Einstein, ma anche su tempo, percezione e linguaggio. Fu accolta con entusiasmo e diffidenza: lo scandalo diventò culto, e il culto si fece canone. Con Glass e altri collaboratori – Laurie Anderson, Tom Waits, Heiner Müller – Wilson continuò a sviluppare un teatro che metteva al centro la luce, l’immagine, la lentezza. Ogni elemento scenico era calibrato con rigore quasi scientifico. Nei suoi spettacoli si vedeva la mano dell’architetto e l’occhio del pittore. Tutto era forma, ritmo, struttura.

Wilson ha messo in scena decine di opere liriche e teatrali nei teatri più prestigiosi del mondo. Ha affrontato Shakespeare, Racine, Brecht, ma anche testi sacri e mitologici. I suoi spettacoli erano spesso dominati da una lentezza ieratica. Gli attori si muovevano come in trance, le battute erano scandite in modo innaturale, le luci scolpivano lo spazio come lame. Una messa in scena firmata Wilson si riconosceva subito: ombre nette, scenografie minimali, volti truccati come maschere, e sopra tutto una precisione millimetrica nel montaggio visivo e sonoro.

Wilson ha avuto un rapporto lungo e fertile con l’Italia, e in particolare con il Teatro alla Scala, dove debuttò nel 1979 con il balletto Edison. Memorabile la sua Salomé del 1987 (sua prima produzione alla Scala), con costumi di Gianni Versace e la direzione di Kent Nagano. Tra il 2011 e il 2015 ha firmato una raffinata trilogia monteverdiana (Il ritorno di Ulisse in patria, L’Orfeo, L’incoronazione di Poppea), salutata dalla critica come uno dei suoi vertici operistici.

Il suo ultimo spettacolo italiano, The Night Before. Objects, Chairs, Opera, è andato in scena lo scorso aprile, proprio alla Scala, in occasione dell’apertura del Salone del Mobile 2025. Un congedo involontario ma perfetto: un’opera ibrida tra installazione e teatro, in cui le sedie diventavano protagoniste, oggetti carichi di memoria e silenzio.

Nel 1992 Wilson ha fondato il Watermill Center, un centro di ricerca per le arti interdisciplinari, concepito come una casa laboratorio per giovani creativi di tutto il mondo. Qui Wilson ha vissuto e lavorato fino all’ultimo, circondato da archivi, oggetti teatrali, opere d’arte, bozzetti e prototipi. Un vero museo vivente del suo pensiero e delle sue ossessioni. Wilson era anche un prolifico artista visivo. Con i Voom Portraits – ritratti video di attori, musicisti, artisti e animali, esposti in mostra anche a Milano, a Palazzo Reale, nel 2009 – ha esplorato il confine tra statico e dinamico, facendo posare star come Lady Gaga (i suoi ritratti della cantante americana sono stati esposti quest’anno alla mostra su Andrea Solario a Milano, dal momento che sono ispirati alla Testa del Battista del grande pittore milanese), Brad Pitt, Isabelle Huppert e perfetti sconosciuti, in immagini ipnotiche che sembrano uscire da un sogno postmoderno. Celebre anche la sua installazione Mother, anch’essa presentata all’edizione 2025 del Salone del Mobile, con cui ha dato un’illuminazione particolare alla Pietà Rondanini di Michelangelo conservata al Castello Sforzesco, riletta secondo la sua visione dell’opera michelangiolesca.

Premiato con il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 1993, Wilson ha ricevuto il Premio Europa per il Teatro nel 1997 e il prestigioso Praemium Imperiale nel 2023 per il Teatro. È stato acclamato nei festival di Avignone, Salisburgo, Berlino e Spoleto. Ha influenzato registi, artisti visivi, architetti, coreografi e performer in ogni parte del mondo.

“Con Bob Wilson”, scrive il Teatro alla Scala, “scompare una figura cardine della cultura contemporanea. Artista completo, regista e scenografo di prosa e d’opera, Wilson ha inteso sempre il teatro come opera d’arte totale curando ogni dettaglio degli spettacoli che firmava, ma l’impatto del suo lavoro si estende alle altre arti e a tutti i campi della creatività”.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.