“L’essenziale è invisibile agli occhi”, scriveva Antoine de Saint-Exupéry. È il segreto che la volpe rivela al Piccolo Principe, un invito ad andare oltre ciò che si vede in superficie, che magari può a prima vista sembrare insignificante, e a vedere con il cuore, per scoprire così che un dettaglio che appariva insignificante può in realtà acquistare un senso, un valore, se sentito emotivamente, se vissuto profondamente. Un invito dunque a dare importanza alle piccole cose, a tutto ciò che è semplice, perché è lì che si trova la vera bellezza ed è lì che si cela l’essenza della vita, ovvero la sostanza che più conta, quello che è veramente importante. La volpe, certo, si riferisce agli affetti, all’amicizia, ai legami che si creano durante l’esistenza di ciascun individuo, alla necessità dell’essere umano di relazionarsi con gli altri e con il mondo, animale e vegetale (è a una rosa che il Piccolo Principe ha dedicato le sue cure e che ha amato), ma il suo invito riguarda anche la capacità di emozionarsi e di guardare dentro se stessi. Un tema oggi più che mai attuale, in un mondo che sembra sempre più votato alla spettacolarizzazione, al sensazionalismo, all’ostentazione, alla superficialità, alla visibilità a ogni costo, a creare sempre quegli effetti tesi a suscitare stupore e sempre meno incline alla semplicità, alla spontaneità, all’essenzialità appunto, perché forse ritenuta di poco valore. Senza rendersi conto che, nella maggior parte dei casi, non esiste valore nell’appariscenza, perché anche il dettaglio più piccolo, più insignificante, più quotidiano può nascondere un intero mondo. Colpisce in questo senso la fotografia di Enrico Amici (La Spezia, 1963), molto lontana dalla fotografia spettacolare e dal virtuosismo fine a se stesso. Dietro alla sua fotografia si cela la poesia dell’ordinario, del quotidiano, c’è la capacità di vedere lo straordinario anche in cose che apparentemente non destano curiosità, c’è ricerca. C’è una sensibilità nel vedere e guardare le cose che oggi appare inconsueta, perché probabilmente è andata perdendosi in una società troppo abituata all’immediatezza, al tutto e subito, una società che troppo spesso ritiene una perdita di tempo soffermarsi ad approfondire e a riflettere, dove l’attenzione che si dedica a un’immagine non dura più del tempo di uno scroll sul proprio smartphone.

Per Enrico Amici “l’esperienza del tempo è spirituale, sacra”: fotografare luoghi e architetture, per lui, ha a che fare “con il tempo e il silenzio, con la spiritualità degli spazi, con la natura della materia”. Lo stesso atto di fotografare lo mette relazione sia con lo spazio che con il tempo: “L’inquadratura è ricerca di una mia posizione nel tempo e nello spazio. Quando utilizzo lunghe esposizioni, qualche secondo, mi appare ancora più evidente come quella frazione di tempo sia un presente esteso che connette al prima e al dopo, a storia e futuro, di ciò che è di fronte all’obiettivo e di tutto il resto”. Definendo il concetto di “spessore del tempo”, titolo anche dell’omonima mostra personale alla Galleria Ricci Arte Contemporanea di Carrara nell’estate del 2020, il fotografo spiega che “quando entriamo in uno spazio o in un luogo per qualche motivo un po’ sacro”, dove per sacro non s’intende necessariamente un luogo religioso come una chiesa, “capita, se ci mettiamo in ascolto, se ci predisponiamo, di percepire il tempo come se fosse disposto su una struttura a fisarmonica che si espande. Aumenta la nostra esperienza, consapevolezza di futuro, presente, passato. Li percepiamo contemporaneamente, racchiusi nell’istante che stiamo vivendo”.

Le sue ricerche affrontano costantemente questi temi, dalle più recenti come quelle dedicate a Ego-Virgo, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (2020) o ai tre corsi d’acqua del territorio in cui vive, tra Massa, Carrara e Luni, ovvero il Carrione, il Frigido e il Canale Lunense (dal 2017 al 2020), a quelle meno vicine, dedicate all’identità e alle trasformazioni dei luoghi e del territorio, come le serie dedicate alla trasformazione delle tre principali biblioteche spezzine (dal 2013 al 2019).

Tempo e spazio, due concetti fondamentali per Enrico Amici. Il tempo come presente esteso che lega passato, presente e futuro, ma anche lo stesso atto di fotografare richiede tempo; l’immediatezza, la frenesia, la superficialità sono nemici della fotografia. Fotografare è per Amici “prendersi cura, dilatare il tempo della nostra relazione con ciò che ci circonda; è entrare in risonanza con tutto, relazionarsi e abbandonarsi all’infinito. È conoscere e conoscersi. È ricerca di pace interiore”. Ha a che fare dunque con l’introspezione, con la spiritualità di noi stessi e di ciò che ci circonda: in questo senso è sacro. “Il fotografare è di per sé un risultato interiore, indipendentemente dal risultato visivo”, perché significa “assecondare un’intuizione che non sappiamo esattamente dove ci porterà, ma ci coglie, la riconosciamo e la seguiamo”. E le immagini “di cui saremo i primi scopritori e fruitori” sono il risultato di tutto questo: dell’entrare in sintonia con il tutto, dell’abbandonarsi a quell’intuizione, ma anche della sensibilità, dello sforzo e della cultura che servono per fotografare. Ma per Amici fotografare vuol dire anche “scalfire una specie di narcosi, di abitudine”, cogliere lo straordinario nell’ordinario. Solo vedendo le cose in maniera straordinaria, ovvero uscendo dall’abitudine, è possibile trovare il giusto equilibrio con la realtà, e quindi non si sentirà la necessità di fare inquadrature ardite o elaborazioni sensazionali, e le immagini saranno apparentemente semplici come lo sguardo di un bambino. Quelle di Enrico Amici sono immagini essenziali e minimali, che tuttavia rivelano composizioni geometriche, simmetrie, parallelismi, ripetizioni, linee rette o sinuose, pieni e vuoti che si combinano e si contrappongono in natura o in architetture, che lui è stato in grado di cogliere nell’ordinario osservando con uno sguardo diverso.

“Fotografo da una vita”, spiega, “ma ogni nuovo scatto mi sembra sempre più un mistero. È l’opposto dell’abituarsi a fare qualcosa. Ogni volta, invece di avere le idee più chiare, è come se aumentasse qualcosa di non conosciuto. Non aumenta l’abitudine. Aumenta la trepidazione, forse lo stupore. È come se ogni scatto aprisse un piccolo forellino, un piccolo varco verso una qualche forma di trascendenza, di infinito. Aumenta la consapevolezza del mistero dell’azione che sto compiendo da tempo, nel tempo”. C’è sempre quindi per lui una componente di mistero nella fotografia perché, dicendolo con parole sue, “con la fotografia si vanno a mettere le mani in terreni sconosciuti, misteriosi; con la fotografia facciamo qualcosa che non abbiamo ancora pensato. Contiene più di quanto concepiamo”.

Spazio come luoghi con cui relazionarsi, come luoghi che raccontano l’identità del territorio o luoghi urbanisticamente e architettonicamente trasformati, come in Ego-Virgo, dove Amici si confronta con uno dei più avanzati centri della scienza contemporanea: uno dei tre osservatori al mondo, situato a Cascina, in Toscana, in grado di captare le onde gravitazionali, increspature nella struttura dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce. Un centro d’eccellenza che si nasconde dentro una struttura dalle linee pulite, elementari, essenziali. Tra i campi coltivati, canali d’irrigazione, boschetti di lecci, casolari isolati. Nel silenzio feriale della campagna pisana. Grazie a una sofisticata struttura a interferometro con bracci lunghi tre chilometri, Virgo è in grado di misurare minuscole variazioni spaziali causate dal passaggio di onde gravitazionali. Una rivoluzione scientifica paragonabile a quella galileiana, che ha inaugurato una nuova era nell’osservazione dell’universo. Lo sguardo del fotografo coglie l’estrema precisione delle forme dell’osservatorio e la dimensione metafisica del paesaggio in cui si innesta, la campagna toscana. Virgo è un’architettura sospesa tra la terra e l’universo, un punto di ascolto del cosmo, e le fotografie di Amici rivelano proprio come il luogo stesso, pur legato a una funzione tecnica e scientifica, sia intriso di senso e di poesia.

Questa sensibilità per il paesaggio si ritrova in una serie di immagini nate da un’indagine sul rapporto tra spazio e identità. Il territorio, per Amici, non è mai un dato statico, ma una trama viva di relazioni e di memorie. Come nella ricerca dedicata al corso del Carrione, “un corso d’acqua che contiene storia, forza, fragilità, identità; la principale arteria naturale in cui circola l’energia vitale della città di Carrara”, come lo definisce Enrico Amici. “Il fiume è vivo. Risponde alle nostre azioni, ai nostri sentimenti e comportamenti nei suoi confronti”, spiega. “Fotografarlo diventa occasione per sentirlo pulsare e riconoscerne l’amicizia, la vicinanza, la sofferenza. So che contiene qualcosa di sacro e provo a cercarlo, anche se non so esattamente dove: l’acqua, il greto, gli argini, la sorgente, le adiacenze, le persone, il cielo, il mare, eccetera”. Il fotografo segue il corso del Carrione, dalla sorgente alla foce, ed ogni volta è come se, per dirlo con parole sue, “si tornasse a trovare qualcuno che ti sta aspettando”; è un avvicinarsi rispettoso, prudente, consapevole della complessità del fiume, e sempre con uno sguardo intenzionato a relazionarsi con la sua energia e a celebrarne la bellezza, le ferite e le contraddizioni.

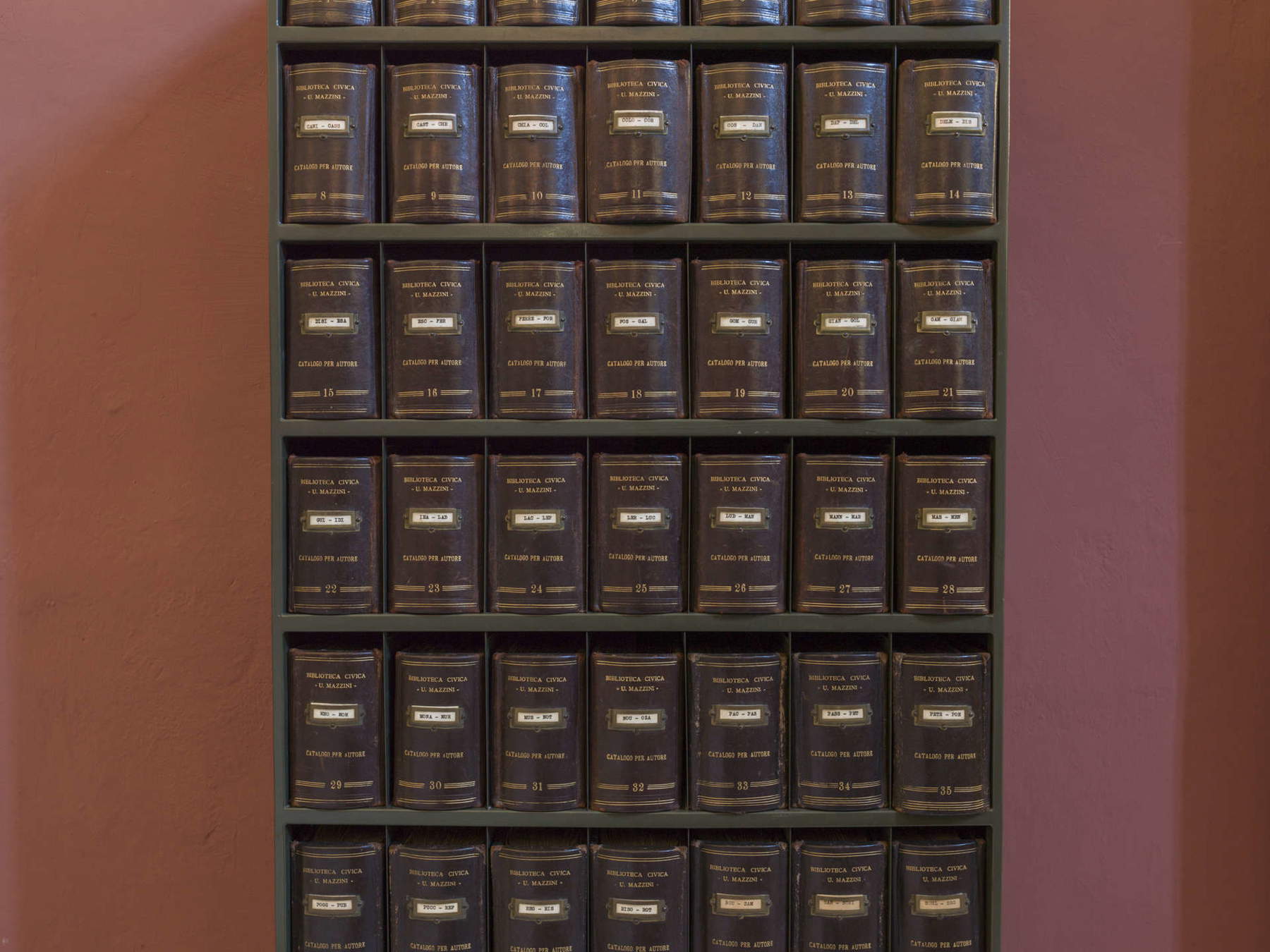

La trasformazione delle tre principali biblioteche di Spezia, ovvero la Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”, la Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi” e la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” sono state invece protagoniste di un’altra ricerca sfociata nella mostra Trasformazione del Sistema bibliotecario Urbano. La Spezia, 2013–2019, allestita nell’ex deposito Fitram a La Spezia nel 2019. Qui Amici ha raccontato non solo le aree, gli edifici e i contenuti delle biblioteche prima, durante e dopo i cantieri, ma anche come sia stato possibile per una città, e in particolare per la periferia, cambiare il proprio volto attraverso gli anni e attraverso i progetti urbanistici.

Progetti che possono sembrare tra loro molto distanti: si passa dalla documentazione di un sofisticato osservatorio astrofisico come Virgo a un’indagine sulla trasformazione delle biblioteche cittadine fino a una riflessione sul rapporto tra fotografia, luoghi e identità territoriale. Eppure, ciò che accomuna profondamente questi lavori è la capacità di restituire la complessità del reale attraverso uno sguardo attento, mai superficiale, che fa della fotografia uno strumento di conoscenza e ascolto. Questi progetti, pur muovendosi su piani diversi, convergono in un invito comune: guardare più a fondo ciò che ci circonda, cogliere il senso profondo dei luoghi, delle strutture, delle architetture e degli spazi in cui viviamo o che attraversiamo. La fotografia di Amici non si limita a registrare ciò che è visibile, ma cerca le tracce nascoste, i segni del tempo, le connessioni invisibili che legano un luogo alla sua storia. In questo senso, l’immagine non è mai un punto d’arrivo, ma un’apertura: un modo per interrogare, esplorare, mettere in relazione. Le sue fotografie si pongono in ascolto dei luoghi, siano essi una struttura scientifica immersa nella campagna toscana, un edificio culturale nel cuore di una città o un paesaggio che può sembrare anonimo; ogni inquadratura diventa un modo per stabilire un contatto, per aprire uno spazio di riflessione. Le fotografie di Amici ci ricordano che lo spazio non è mai neutro: ed è proprio nel riconoscere questa non neutralità dei luoghi e nella capacità di vedere allo stesso tempo l’insieme e il dettaglio che risiede la potenza e la poesia del suo lavoro.

Il suo linguaggio fotografico si distingue per la sua essenzialità e sobrietà formale, orientandosi verso una sintesi visiva minimale che rifugge da ogni ridondanza. Questa scelta stilistica si inserisce in un approccio artistico che trova ispirazione non solo nell’insegnamento del suo maestro Sergio Fregoso, che lo ha guidato anche nell’avvicinamento al tema della trasformazione dei luoghi, ma anche nelle opere di grandi interpreti della fotografia di paesaggio italiana, come Guido Guidi e Luigi Ghirri. Guidi sostiene che le cose davvero interessanti si trovano sempre ai margini, e che la composizione fotografica, secondo lui, non parte dal centro ma dai bordi, e in effetti anche lo sguardo di Amici si posa su situazioni marginali, lontane dal centro dell’attenzione. Per quanto riguarda la luce, quella che predilige non è quella di una giornata pienamente soleggiata, ma una luce diffusa, più naturale, capace di restituire una leggibilità completa della scena, priva di ombre nette. Questo approccio è un chiaro rimando a Gabriele Basilico, altro suo punto di riferimento importante, che nei suoi ritratti di fabbriche utilizzava una luce uniforme e nitida, in grado di esaltare la plasticità delle architetture.

Un altro dei fotografi che lo hanno maggiormente influenzato e che gli hanno insegnato qualcosa è Renzo Chini, autore de Il linguaggio fotografico, che gli ha trasmesso la ricerca della sincerità: riconosceva se uno scatto era onesto o meno, ovvero se seguiva solamente le mode del momento in fatto di fotografia o se dietro a quell’immagine vi era veramente una ricerca, una consapevolezza. Un approccio che ha profondamente influenzato Amici: per lui infatti la fotografia non è soltanto un mezzo espressivo, ma rappresenta anche una pratica conoscitiva e riflessiva, attraverso cui esplorare e ampliare i propri orizzonti culturali ed esistenziali, ponendosi in ascolto del mondo e delle sue trasformazioni.

Un altro elemento fondamentale nella visione fotografica di Enrico Amici è l’idea, trasmessagli dal suo maestro Sergio Fregoso, che la fotografia debba essere prima di tutto utile. Non un semplice hobby, né una pratica da coltivare per passione o per puro interesse tecnico: ambiti che, se privi di una più profonda consapevolezza critica ed etica, rischiano di rimanere sterili. La fotografia, secondo Amici, deve rappresentare uno strumento attivo e consapevole, capace di contribuire alla crescita dell’individuo sotto molteplici aspetti: umano, professionale, spirituale e culturale. Un mezzo attraverso il quale interrogarsi sul mondo, riflettere su se stessi, e allargare i confini della propria comprensione. Guido Guidi parla della fotografia come “oggetto per pensare”, a sottolinearne la capacità di stimolare processi mentali complessi e profondi. In questa prospettiva, le immagini di Amici si propongono come strumenti capaci di attivare un dialogo tra visione e pensiero, tra osservazione e consapevolezza, contribuendo a rendere la fotografia un mezzo realmente incisivo per la mente delle persone e la lettura del mondo che ci circonda. In questo senso ciò che conta, l’utilità della fotografia, non riguarda com’è venuta la fotografia dal punto di vista tecnico, ma proprio l’esperienza stessa del fotografare: “la trepidazione, la relazione, la meraviglia, lo stupore, l’apprensione, lo sforzo per il tipo di ’collegamento’ che avviene poco prima, durante il farsi di un’inquadratura, durante lo scatto, subito dopo, con quello che mi sto accingendo a fotografare e con tutto il resto”, spiega Amici. “Mi sembra di vivere un’esperienza privilegiata, piena, misteriosa. Una continua crescita. Un avanzare, esplorativamente, su nuovi (e vecchi) sentieri”. Un’esperienza lenta in cui abbandonarsi pienamente, con lo sguardo, ma soprattutto con il cuore.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.