Il tempo di salire dalla spiaggia della Venere Azzurra a Villa Marigola (un paio di tornanti sotto ai lecci, strada asfaltata con anse strategiche per offrire fughe in caso d’incroci in doppio senso), il tempo di guardare Lerici dall’alto del giardino all’italiana della villa (magnifica aggiunta novecentesca), e subito si viene investiti dal tuono, dal rombo, dal boato del Piccolo animismo di Arcangelo Sassolino, sistemato davanti all’ingresso della luccicante dimora sul mare, davanti a questo sogno materico di cielo, di bosso e di sale che sarà disturbato, per un paio di settimane, dall’intralcio del gigantesco scatolone d’acciaio inossidabile, dall’ingombro di questa installazione immaginata quasi quindici anni fa per una mostra al MACRO di Roma e divenuta poi uno dei signature work di Sassolino. È un grosso volume di metallo, altro tre metri e largo quattro. Apparentemente inerte, non fosse per il tubo che s’insinua dentro l’acciaio e che dovrebbe suggerire l’approssimarsi d’un qualche movimento. E, in effetti, il tubo serve per avviare il processo d’immissione e sottrazione d’aria in pressione, così da far deformare e trasformare in continuazione le lastre che dànno forma alla scultura: i movimenti della materia provocano rimbombi capaci di sovrastare qualunque voce, qualunque suono.

Si potrebbe dire che il miracolo dell’opera di Arcangelo Sassolino, il miracolo che pervade forse l’intera sua produzione, è tutto in questa dinamica d’opposizione tra ciò che si vede e ciò che non si vede. Tra l’apparente fissità della materia e le forze che s’agitano al suo interno. Christophe Tarkos, ch’è tra i poeti più originali, più sottovalutati e più misconosciuti degli ultimi decennî, quando nel 2001 aveva scritto Le petit bidon aveva dato anima e verbo a un’immagine che, riletta a posteriori, appare quanto di più vicino possibile al Piccolo animismo di Sassolino: Tarkos parlava d’un barattolo, d’una tanica d’olio vuota, normale, poggiata su di un tavolo, ferma, ma “dedans il y a de l’air / et dans l’air par contre il se passe beaucoup de choses dans l’air / il bouge / l’air bouge dedans le petit bidon […] l’air n’arrête pas de tourbillonner dedans le petit bidon / il se passe beacoup de choses dedans le petit bidon […] il y a des évènements de mouvements de l’air qui bouge / et qui va taper contre le haut du bidon”. Il Piccolo animismo pare una traduzione di Tarkos che s’è fatta materia. E quello che a tutti potrebbe sembrare rumore, per Arcangelo Sassolino è un canto. Ogni materia ha il suo modo di cantare, spiega l’artista al drappello di giornalisti convocati per l’anteprima di Fratture armoniche, la mostra, curata da Carlo Orsini, che fino all’8 d’agosto colmerà le sale ottocentesche del piano nobile di Villa Marigola. Sia lode a chi ha scelto il titolo, sia reso merito allo splendido ossimoro che potrebbe esser adoperato per catalogare anche quello che a Lerici non c’è, per classificare la produzione d’un artista arrivato all’arte partendo dall’ingegneria meccanica, per rivelare l’essenza del lavoro d’un demiurgo che dona forme a quel che non si vede.

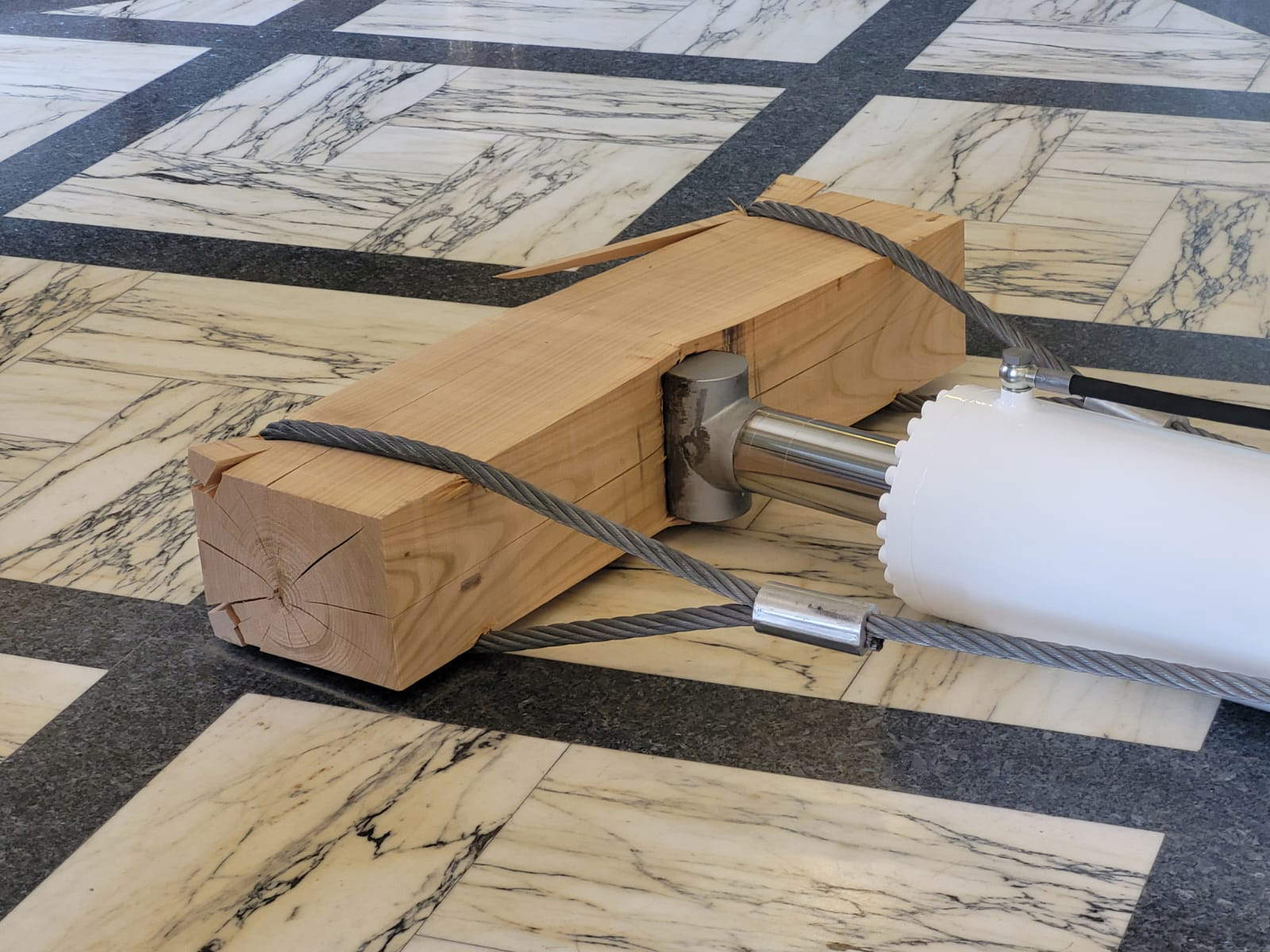

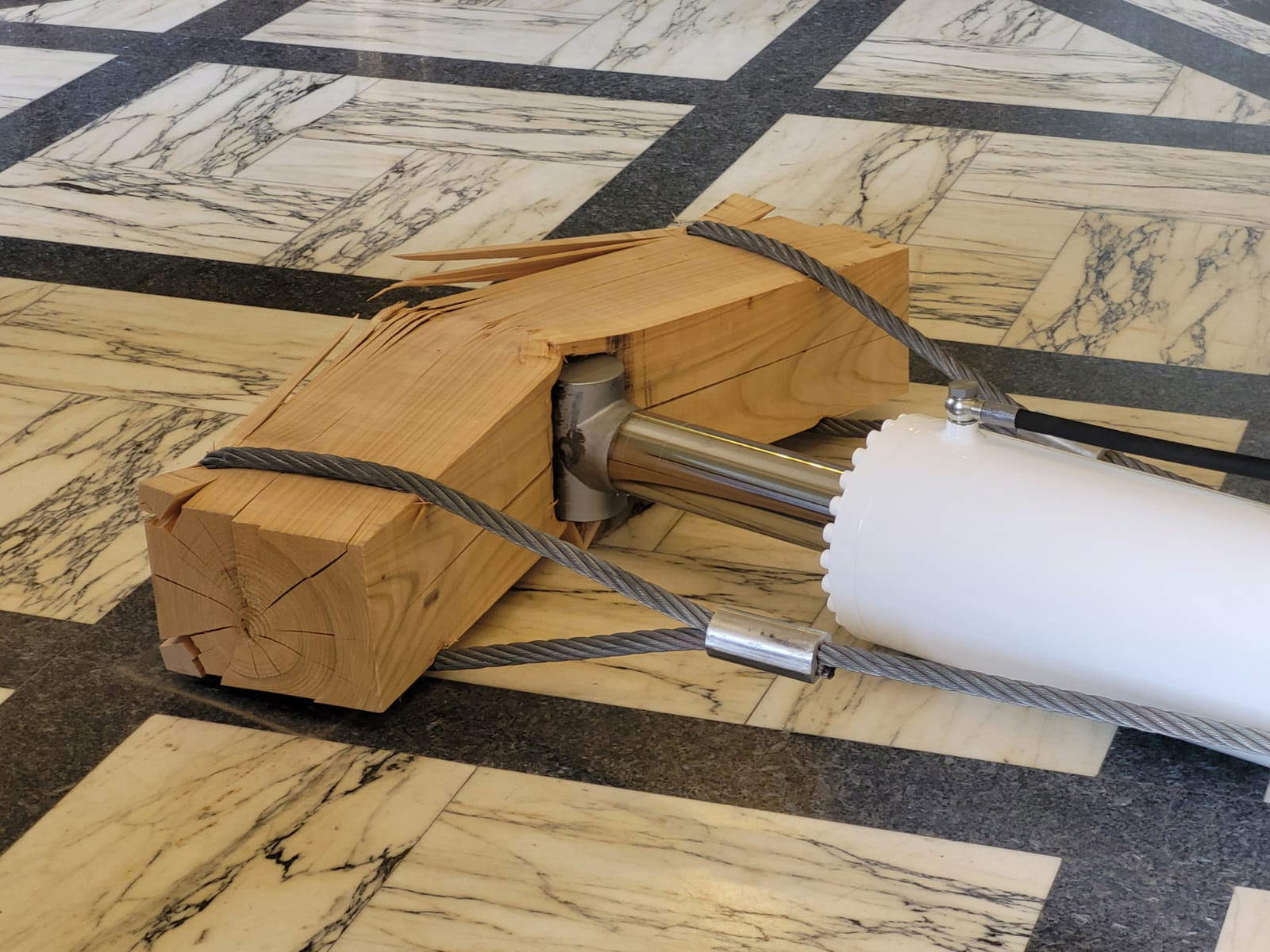

Ogni materia canta a suo modo e, anzi, segue un suo spartito. Sassolino ama ripeterlo mentre mostra Violenza casuale (2008-2016) ch’è tra le sue opere più note: un martinetto idraulico, cui è agganciato uno spesso blocco di legno (pressoché identico, peraltro, a quello ch’era alla base delle sculture modulari di Carl Andre) per mezzo d’un paio di robusti cavi d’acciaio, viene azionato e comincia a premere contro la trave. Lentamente, ma con un movimento continuo. La testa del pistone urta il legno, s’avverte il primo scricchiolio. Il legno oppone la sua resistenza. Il martinetto continua a premere contro il legno. Sulle prime lascia qualche ammaccatura. Le ammaccature poi diventano graffi, scheggiature, ferite, fenditure, spaccature. Il legno è lentamente deformato, divelto, distrutto. Rimane, alla fine, un moncone piegato a metà, con le scaglie rivolte verso l’esterno, un oggetto estetico completamente diverso rispetto a quello di partenza. E durante tutto il processo, il legno canta. A ogni essenza la sua armonia, il suo rantolo, la sua agonia più o meno lenta, più o meno violenta. Ciliegio, noce, castagno. Un legno si spacca dolcemente e il suo canto si spegne soffrendo, soffocando. Un altro invece muore in un’esplosione improvvisa, drammatica, spettacolare.

A chi la osserva per la prima volta potrebbe dar l’idea d’essere una macchina perfettamente inutile, priva d’un qualsiasi scopo pratico, che si cimenta in uno sforzo sterile, che produce nient’altro che un rifiuto da smaltire alla fine della performance. E in effetti Violenza casuale è una macchina perfettamente inutile, priva d’un qualsiasi scopo pratico, che si cimenta in uno sforzo sterile, e che produce un rifiuto da smaltire alla fine della performance. Jean Tinguely, un altro che costruiva macchine inutili, diceva che la macchina è uno strumento poetico. Nell’opera di Arcangelo Sassolino, la poesia della macchina si fa severa, fisica, spietata. È sintesi instabile di materia e movimento, distruzione e meccanica, silenzio e spettacolo. Per certi versi, Sassolino potrebbe esser considerato un Tinguely post-umano e post-industriale che ha deciso d’assegnare alla materia un ruolo attivo e autonomo: laddove, mettiamo, un Alberto Burri ascoltava il crepitio del fuoco lasciando che la materia parlasse da sé, Sassolino, parimenti desideroso di concedere la parola alla materia, ne rivela l’urto, il cedimento, la forza che nessuno può contenere, mette in scena la rottura come processo meccanico, costante e inevitabile, onde trasmettere l’idea che la materia abbia una forza in grado di sfuggire al controllo umano. Una forza che trova carne e ulteriore sostanza in un’estetica della tensione evidente laddove il concetto si fa forma: si pensi soprattutto alle carte pressate (in mostra ce n’è una, Resistenza bianca, del 2023), opere che paiono quasi offrire un corpo al principio d’autoconservazione di Spinoza (“Conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum”: lo sforzo per la conservazione di sé è il primo e unico fondamento della virtù) e al contempo rinverdiscono la lezione di Giovanni Anselmo, convinto che un’opera fosse apparato immobile e al contempo tensione viva (corre alla mente la Torsione del 1968), convinto che un’opera fosse anche lo strumento per esprimere quelle forze che orientano, governano, stabiliscono le leggi dell’esistenza, quelle energie che si rivelano senza mai mostrarsi.

L’intera mostra di Lerici è del resto costruita attorno all’idea dell’esistenza d’uno stato di tensione che attraversa tutte le cose. Nessuna particolare novità, sin qui: si parla d’uno dei pilastri dell’intera poetica di Arcangelo Sassolino, si parla dei fondamenti d’una ricerca che da sempre esplora lo stato della materia portata fino ai suoi limiti estremi, attraverso tensioni o pressioni, fino al punto di farla quasi collassare, di distruggerla. L’opera di Sassolino, nella sua più pura essenza, è scultura deliberatamente privata del suo status plurisecolare: è corpo temporaneo instabile e carico di forze invisibili. In un suo articolo, Manganelli diceva di Hokusai che ogni suo personaggio fosse non tanto quel preciso personaggio, quanto piuttosto un comprimario di quella storia latente che il segno dell’artista portava con sé, e che ogni sua opera fosse il risultato d’un “incontro occulto” tra “la dinamica, anche la violenza, e l’immobilità, la sosta”. La pittura d’Hokusai era, in altri termini, “chiarissima e occulta”. E si potrebbe dare a Manganelli l’incomodo di sottrargli questa felice espressione per attaccarla, come fosse un’etichetta, anche alla scultura di Sassolino. Quella di Arcangelo Sassolino è anche un’arte di contrasti, d’opposizioni financo palesate: accade in taluni lavori come Geografia del conflitto, opera in cui alcuni marmi di varia provenienza (una sodalite brasiliana, un portoro, uno statuario di Carrara, un bardiglio e altri estratti da cave sparpagliate in tutto il mondo, alcune dei quali situate nei territorî di paesi in guerra, come suggerisce il titolo) sono tenuti assieme da una morsa che li stringe e li comprime, ma potrebbero anche cadere da un momento all’altro.

Si prova uno schietto, sincero, forse persino fondato timore quando si passa davanti a certe sue opere. Si prenda, per esempio, Le cose facili sono le più difficili, lavoro del 2019: una lastra di vetro tenuta in tensione da un elemento d’acciaio, piegata a formare una curva fin quasi al limite della sua tolleranza (non si finisce d’ammirare il lavoro di calcolo e di ricerca cui Sassolino, da esperto appassionato d’ingegneria meccanica, sottopone di continuo il prodotto della sua mano). Non possiamo sapere se il vetro può cedere e andare in frantumi nel volgere di pochi secondi o tra chissà quanto. L’arte di Sassolino è, del resto, anche pericolo controllato, sfida al limite, sistema ch’è sul punto di crollare, soglia che va non soltanto osservata ma anche ascoltata, attesa, persino temuta. Vale lo stesso per il suo più recente lavoro in mostra, Sospensione della scelta, un vasetto di vetro che regge un masso: non si può sapere fino a quando il piccolo barattolo sarà in grado di sostenere il peso della pietra. Le tensioni di Arcangelo Sassolino sono strumenti per misurare il limite.

Non è una novità, s’è detto, che una mostra di Arcangelo Sassolino tenda a far emergere quello che è sostanzialmente un fondamento della sua ricerca, con tutte le sue implicazioni (il piccolo catalogo che accompagna la mostra, uno dei rari testi d’arte contemporanea scritti in formule che risultano comprensibili anche a chi in casa non ha gli scaffali della libreria tutti occupati dall’opera omnia di Derrida, ne elenca alcune: “l’osservatore è spinto a riflettere sul concetto di vulnerabilità e sulla caducità delle cose”, “il movimento delle forze fisiche diventa una metafora del cambiamento, della continua evoluzione e dei cicli di vita dei materiali”). La singolarità della mostra sta soprattutto nel confronto tra le opere e le sale che le ospitano, gli ambienti neoclassici d’una villa ottocentesca che si sporge sul golfo dei Poeti. Scelta che potrebbe provocare a tutti una qualche forma di spaesamento: vale tanto per chi conosce le opere di Sassolino, abituato a vederle in altri contesti, quanto per chi invece dovesse vederle a Villa Marigola per la prima volta (eventualità tutt’altro che remota, dacché la mostra è organizzata nell’ambito d’una rassegna musicale, il Lerici Music Festival, che soltanto da un anno s’è aperta all’arte contemporanea, avvalendosi della collaborazione di Galleria Continua). Scelta tuttavia felice, e non solo perché in riva al golfo è concessa al pubblico la facoltà di vedere il prodotto d’uno dei più interessanti ingegni che l’arte italiana abbia saputo esprimere in tempi recenti. I motivi sono essenzialmente due.

Il primo: lo spazio amplifica la riflessione di Arcangelo Sassolino sul tempo. Villa Marigola reca con sé due secoli di storia che s’è sedimentata. Architetture, cambi di destinazione d’uso, restauri, i segni del tempo che le sue sale rivelano. Il tempo per Sassolino è non soltanto durata, anche perché non sempre la durata è immediatamente visibile (la si apprezza soprattutto in Violenza casuale), ma è anche, e forse soprattutto, istante critico. E allora dentro sale come queste vien forse più spontaneo domandarsi quanto durerà una condizione ch’è stabile solo in apparenza, poiché le sale d’una villa con due secoli di storia nascondono un tempo ch’è sotterraneo, teso, minaccioso e che soprattutto emerge come forza attiva: quella forza, presente e destabilizzante, di cui son cariche le opere di Sassolino è la stessa forza che ha trasformato la dimora nei suoi duecento anni di storia.

Il secondo: nello spazio di Villa Marigola, l’opera di Arcangelo Sassolino si dischiude a una bizzarra, inusuale geografia della rovina. La rovina è una condizione fisica ed estetica che ci ha sempre affascinati. E Villa Marigola è oggi tirata a lustro, è uno spazio vivo, un luogo movimentato che non conosce soste: ciò nondimeno, la dimora è testimone d’una decadenza silenziosa, del trascorrere del tempo, dell’oblio, fosse anche solo la perdita della memoria dell’uso dei suoi singoli spazî. Sono morti i marchesi Ollandini che la fecero costruire, è in rovina la loro villa di Sarzana, sono morti i nobili che l’abitarono, sono morti gli artisti e i letterati che soggiornarono tra queste sale. Esiste una rovina che non è solo quella delle pareti e degl’intonaci, e che si respira anche là dove lo stato di conservazione d’un edificio rasenta la perfezione. Le opere di Sassolino, qui dentro, evocano la rovina non soltanto come esito materiale, come momento in cui qualcosa si rompe, ma anche come processo in divenire: ogni sua deformazione, ogni suo schiacciamento, ogni sua pressione è un movimento lento e inevitabile che richiama l’ineluttabilità della rovina. Il tempo è erosione, è forza distruttrice, e la rovina è il suo prodotto: esiste, pertanto, un destino comune che lega le sale della villa alla materia di Sassolino. Cambia soltanto il grado di brutalità del linguaggio.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.