La seconda edizione di Arte e Collezionismo a Roma, organizzata dall’Associazione Antiquari d’Italia, si terrà dal 20 al 23 settembre 2025 a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Tra gli stand presenti, uno dei più attesi è quello di Brun Fine Art, che nella sala 98, spazio dedicato allo stand 36, presenterà capolavori che spaziano dal Seicento al Novecento, con particolare attenzione a opere rare e ad alcuni sorprendenti ritrovamenti.

Uno dei ritrovamenti è l’Allegoria dell’Invidia di Giuseppe Mazzuoli (Volterra, 1644 – Roma, 1725), scultura in marmo di Carrara datata 1701. Mazzuoli, cresciuto a Siena in una famiglia di scalpellini e architetti, si formò a Roma presso Antonio Raggi e collaborò con Gian Lorenzo Bernini in importanti cantieri vaticani, come quello della tomba di papa Alessandro VII, per la quale realizzò la figura della Carità. Considerato l’unico scultore capace di traghettare il linguaggio berniniano oltre la soglia del Settecento, Mazzuoli è autore di questa figura senile drammatica e potente, raffigurata mentre si strappa i capelli con disperazione. L’opera faceva parte del monumento funebre dedicato a Carlo e Alessandro de Vecchi, commissionato dai loro familiari senesi e collocato nella basilica romana dei Santi Apostoli tra marzo e aprile del 1701. Smantellato dopo soli sette mesi, in seguito ai lavori di rifacimento dell’edificio, il complesso fece perdere per secoli le tracce della scultura, riapparsa solo in tempi recentissimi grazie a un sorprendente ritrovamento.

Altro momento di rilievo della mostra è l’esposizione di uno splendido inedito, la Personificazione della Follia, databile tra il 1650 e il 1660, attribuita a Orfeo Boselli (Roma, 1597 – 1677), scultore romano attivo in pieno Seicento, nell’epoca dominata dalla personalità di Gian Lorenzo Bernini. Se il nome di Boselli non è noto al grande pubblico, la sua opera riveste un ruolo importante come espressione del contesto artistico coevo.

Il busto in marmo di Carrara raffigura una donna caratterizzata da un copricapo singolare, formato da una veletta e da tre piume possenti che si inarcano come serpi. A rendere la figura ancora più suggestiva concorrono la capigliatura agitata dal vento e la veste leggera che lascia scoperto il seno sinistro. Questa immagine, sensuale e drammatica, è stata riconosciuta dallo storico dell’arte Luca Annibali come una straordinaria personificazione della Follia, coerente con iconografie diffuse tra Cinque e Seicento. Nei manuali iconografici, infatti, la Follia è talora raffigurata come una donna con la chioma scomposta, tre piume sul capo e vesti discinte. La fonte originaria di tale rappresentazione può essere rintracciata negli affreschi di Ludovico Carracci presso l’ex convento di San Michele in Bosco a Bologna, dove venne raffigurata la pazza risanata da san Benedetto. L’immagine deriva a sua volta da un repertorio a stampa, la Vita et miracula sanctissimi patris Benedicti, incisa da Aliprando Caprioli su disegni di Bernardino Passeri ed edita a Roma nel 1579. Non si conosce chi abbia commissionato il busto, probabilmente destinato a un ambiente nobiliare e collocato sopra una consolle come monito morale. L’attribuzione a Boselli, tuttavia, non dovrebbe lasciare spazio a incertezze grazie all’analisi stilistica che ne rivela la mano.

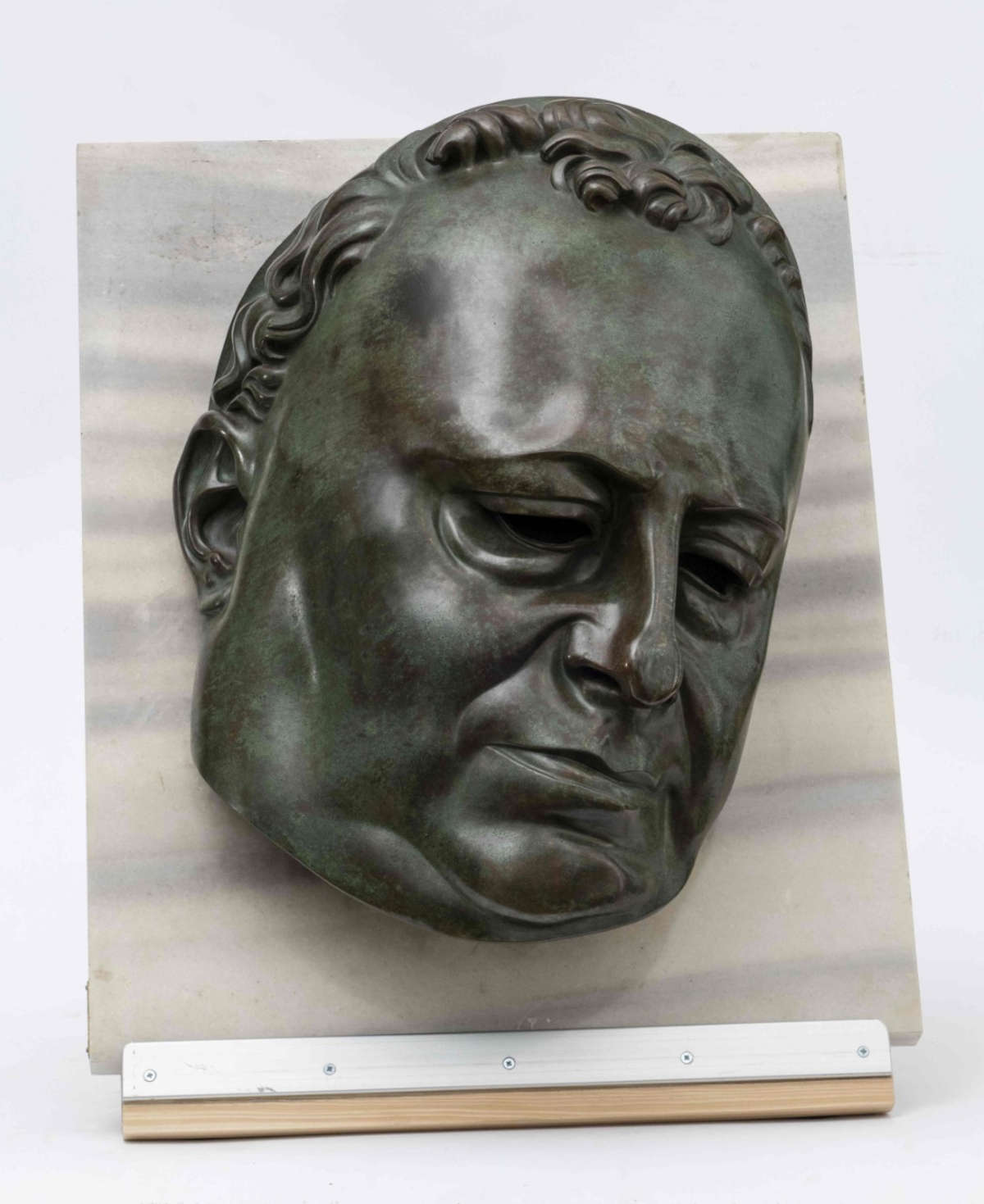

La terza notizia riguarda Adolfo Wildt (Milano, 1868 – 1931), di cui viene presentata la Maschera di Cesare Sarfatti del 1928, rilievo in bronzo, cesellato, patinato e lucidato, montato su base postuma in marmo. Si tratta di un’opera che, grazie a un fortunato ritrovamento, può essere identificata con il bronzo esposto tra novembre e dicembre 1928 alla Prima Mostra Regionale d’Arte Lombarda della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano.

Una recensione apparsa sul quotidiano Il Lavoro d’Italia il 30 novembre 1928, firmata da Alberto Neppi, offre dettagli preziosi per la ricostruzione della storia di questo bronzo. In quell’occasione, la Maschera di Cesare Sarfatti venne esposta insieme a una “Santa Lucia” in marmo, con una patinatura verde che destò particolare interesse. Wildt, infatti, non era solito usare patine verdi, preferendo toni bruni e uniformi. La recensione descrive la potenza espressiva dell’opera, sottolineandone la capacità di coniugare riferimenti alla ritrattistica imperiale romana con un’inquietudine tutta moderna, legata al tema novecentesco della maschera-persona, tanto caro anche alla sensibilità pirandelliana.

Il bronzo esposto da Brun Fine Art appartenne ad Amedeo Sarfatti, figlio di Cesare e di Margherita Sarfatti, critico e figura centrale del dibattito culturale dell’epoca. L’opera rimase nella casa veneziana di Amedeo fino a tempi recenti. È noto alla letteratura anche un esemplare in marmo della stessa maschera, databile al 1930 e rimasto a lungo nello studio di Wildt, poi passato per eredità fino a entrare nella collezione Calmarini di Milano. Un altro esemplare in bronzo, realizzato nel 1927 e collocato presso l’Istituto Stomatologico di Milano, andò disperso durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Maschera di Cesare Sarfatti si impone così come un’opera emblematica della produzione wildtiana, capace di fondere la ricerca di un linguaggio monumentale con una tensione moderna e psicologica. La superficie levigata del bronzo, la patina verde-azzurra, il volto parzialmente schiacciato e l’intensità dello sguardo contribuiscono a creare un’immagine sospesa, che unisce celebrazione e inquietudine, romanità e modernità.

Lo stand di Brun Fine Art a Palazzo Barberini si configura dunque come un itinerario attraverso secoli di scultura, dalla stagione barocca fino al pieno Novecento. Il filo conduttore è rappresentato dalla qualità delle opere e dalla loro capacità di raccontare storie complesse, fatte di committenze, dispersioni, ritrovamenti e riletture.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.