Dal secondo dopoguerra fino ai primi anni Duemila, la moda italiana ha costruito la propria identità pubblica attraverso un legame complesso di strumenti comunicativi e codici estetici che oggi rappresentano il patrimonio dell’immaginario naziona. Di grande importanza è dunque il ruolo dei veicoli pubblicitari in quegli anni, ossia i mezzi attraverso cui la moda ha trasmesso valori, innovazioni e aspirazioni, trasformandosi in una piattaforma espressiva capace di ridefinire gli anni e stili di vita. La pubblicità diventa allora strumento di racconto, specchio della società e laboratorio creativo in grado di condensare la cultura e i desideri di un Paese intero. Negli anni Cinquanta, l’Italia è ancora in fase di ricostruzione. La grafica d’autore trova terreno fertile nel raccontare la moda: linee essenziali e segni stilizzati diventano il linguaggio in grado di interpretare gusto e aspirazioni di un pubblico in trasformazione. È questa la storia ripercorsa alla mostra Moda e pubblicità in Italia 1950-2000 alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo (Parma), fino al 14 dicembre 2025.

Il manifesto Apertura di stagione per La Rinascente rappresenta emblematicamente la stagione appena evidenziata. Il corpo femminile si riduce a una linea curva, il vestito diventa un campo fiorito in movimento, il segno è sintetico ed elegante. È il 1958 circa e l’illustratrice Lora Lamm, insieme al grafico Max Huber, accompagna la rinascita del gusto italiano con un tratto moderno e colto, capace di coniugare la leggerezza con la raffinatezza. La Rinascente, tra le poche grandi realtà di magazzino sopravvissute al dopoguerra, si colloca su un livello quasi luxury, conferendo alla pubblicità un ruolo di visione estetica e culturale. Gli anni Cinquanta sono quindi quegli anni in cui la grafica anticipa le tendenze e un’idea di stile che l’Italia esporta nel mondo.

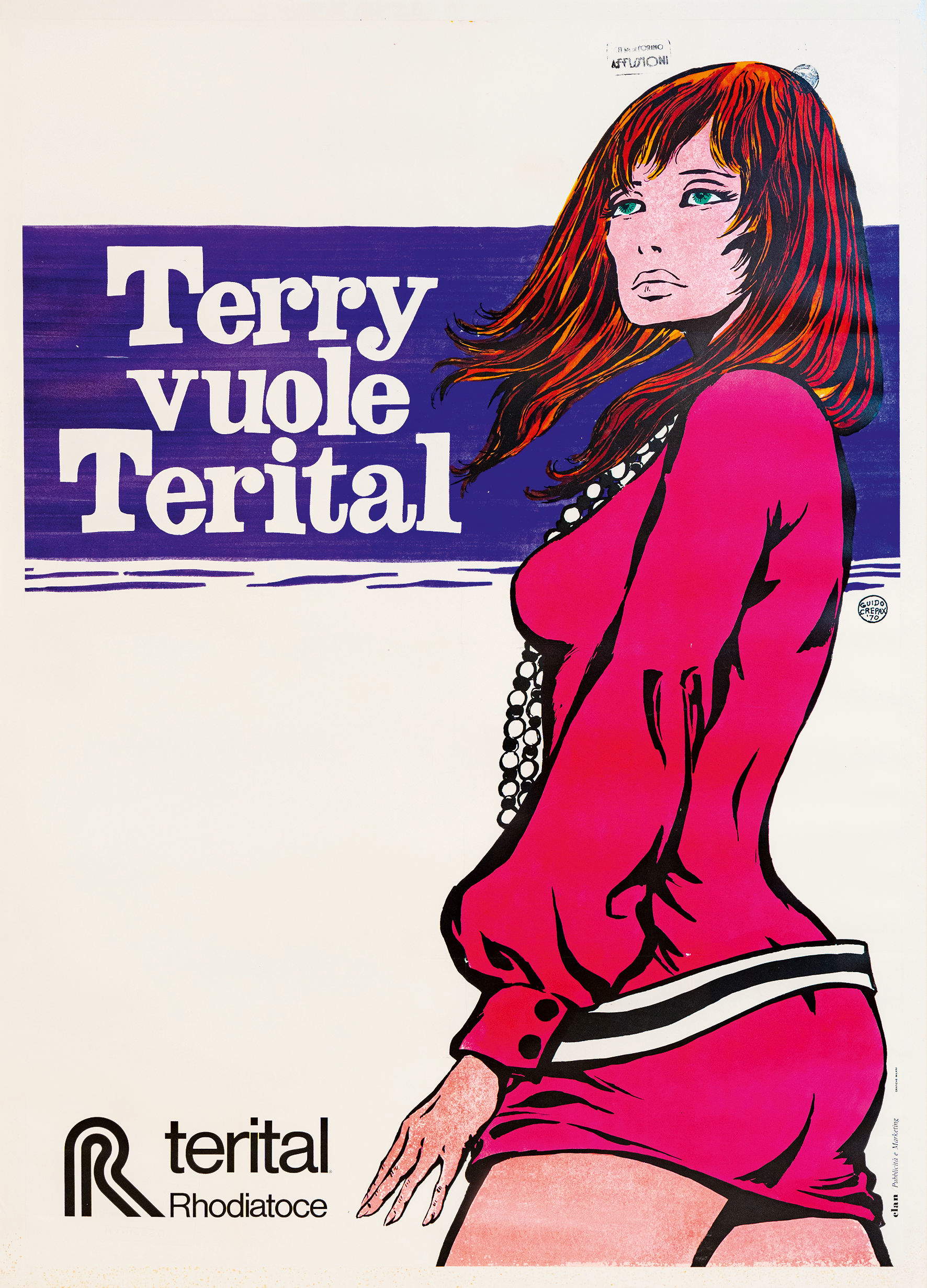

Parallelamente, figure come l’artista René Gruau diventano simbolo della comunicazione internazionale di moda. Illustratore di maison e atelier che hanno plasmato il costume del Novecento, Gruau frequenta redazioni e atelier, collaborando con Marie Claire, Elle, Harper’s Bazaar, Très Chic e Vogue. Il suo tratto elegante e sintetico restituisce uno stile sofisticato, dove linee sinuose, campiture di colore à plat (una pennellata piatta) e composizioni calibrate raccontano la bellezza femminile con modernità. Gruau non segue la fotografia (già dominante dagli anni Sessanta), riesce piuttosto a superarla e reinventa il grafismo pubblicitario sperimentando accostamenti cromatici e nuovi linguaggi. Sul piano nazionale invece, artisti come Franco Grignani, Erberto Carboni e Guido Crepax contribuiscono a definire un canone di eleganza riconoscibile. A differenza di Grau, Crepax, con i suoi fumetti e la sua Valentina, mescola mito e realtà, ispirandosi all’attrice Louise Brooks e alla moglie Luisa, dando vita a un personaggio che interpreta i molteplici aspetti dell’universo femminile. Ebbene, tutti i linguaggi evidenziati consolidano la moda come simbolo di un’Italia creativa, moderna e già aperta al confronto con l’estero, in grado di esportare cultura e stile.

Gli anni Sessanta vedono poi la televisione affermarsi come veicolo principale di comunicazione. Il Carosello trasforma la pubblicità in teatro. Parliamo di piccole narrazioni animate, scenette e canzoni che veicolano più un costume nazionale che un prodotto. Il Carosello riesce infatti a plasmare la cucina delle donne italiane in palcoscenico. La moda entra in scena attraverso situazioni quotidiane, diventa linguaggio e intrattenimento. E come lo fa? L’esempio di Mina tra il 1965 e il 1970 nei caroselli Barilla è il più appropriato: regia di Antonello Falqui e Valerio Zurlini, set geometrici, abiti firmati da Piero Gherardi, frange che tagliano l’aria, silhouette che scandiscono le canzoni. Mina crea la moda, diventa icona di estetica e stile e anticipa la trasformazione della figura femminile in protagonista della comunicazione pubblicitaria.

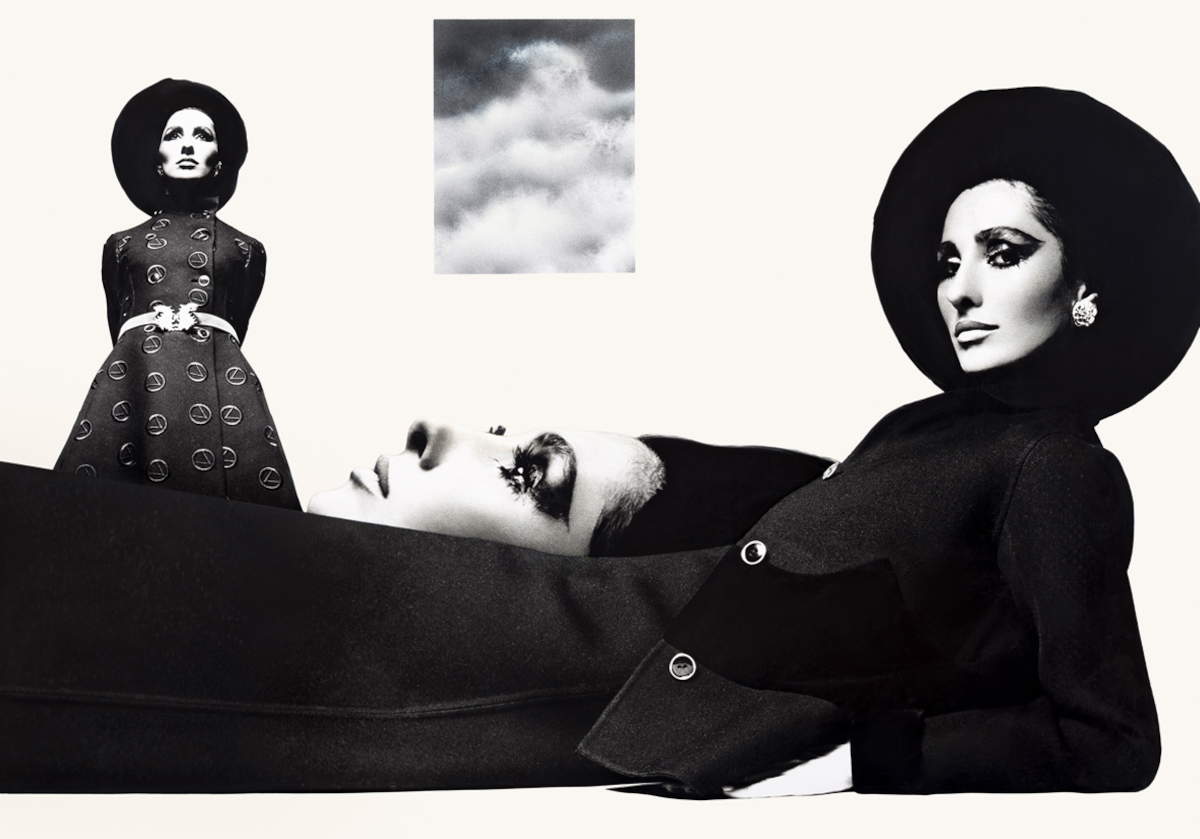

La liberalizzazione delle reti private negli anni Settanta porta poi a un cambiamento radicale. L’immagine pubblicitaria si emancipa dai vincoli pedagogici della televisione di Stato e conquista immediatezza e dinamismo. La fotografia diventa strumento di narrazione più che semplice documentazione: Gian Paolo Barbieri, Giovanni Gastel, Maria Vittoria Backhaus e Alfa Castaldi costruiscono atmosfere, codici di bellezza e linguaggi in grado di intercettare i mutamenti del corpo e della società. Le campagne propongono dunque modi di vivere e di essere che trasformano l’Italia in un laboratorio internazionale di stile. È il 1973, Oliviero Toscani entra in gioco e rompe gli schemi con Chi mi ama mi segua. Lo slogan diventa manifesto chiaro e diretto. Qui il prodotto, in questo caso parliamo dei jeans Jesus, scompare, resta la forza dell’immagine, la sua provocazione e bellezza. Negli anni Ottanta e Novanta, l’artista ridefinisce l’immaginario della società: usa la fotografia per scuotere l’opinione pubblica e portare al centro del dibattito temi come razzismo, pena di morte, AIDS, guerra, sesso, violenza e anoressia. La pubblicità diventa quindi politica, arte, religione e filosofia insieme. Riesce infatti a creare cortocircuiti culturali che segnano l’intera epoca. Ad ogni modo in questa stagione la moda italiana raggiunge una forza globale senza precedenti. Parliamo di colori elettrici, di loghi audaci e della fiducia nel futuro che caratterizzano un decennio creativo che ha influenzato stili ed estetiche ancora oggi ben riconoscibili.

Intorno agli anni Novanta gli stilisti Dolce & Gabbana reinterpretano il neorealismo in chiave pop; Moschino gioca con ironia, critica e sovversione; Marras intreccia poesia e radici; Diesel utilizza invece il linguaggio della ribellione. La moda degli artisti e degli stilisti si traduce in una visione, cultura e in un modo di pensare il futuro. Maison come Armani, Versace, Ferragamo, Coveri, Benetton, Fiorucci, Gucci, Max Mara e Valentino sviluppano identità visive distinte e riconoscibili. Armani sceglie purezza formale, Benetton affida la propria identità allo sguardo provocatorio di Toscani mentre Versace esplora sensualità e potenza. Lo stilista calabrese trasforma l’arte classica in figure contemporanee: è il caso della Medusa che diventa l’emblema di fascino e seduzione, capovolgendo stereotipi e coniugando tradizione e novità. Il suo approccio integrato fonde campagne pubblicitarie, editoria, celebrità internazionali e sfilate teatrali. Con fotografi come Richard Avedon e Helmut Newton e supermodel come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, la moda di Versace diventa strumento di marketing globale. Fiorucci introduce poi un’energia pop che anticipa uno stile giovanile globale. Su questa scia a Milano nasce poi uno spazio-bazar pop definito discoteca diurna che diventa un laboratorio di contaminazione che unisce moda, arte e musica. Poster al neon, gadget ironici, jeans lucidi, performance artistiche e riferimenti iconici come gli angeli dell’opera Madonna Sistina di Raffaello (realizzata tra il 1512 e il 1513) plasmano la moda in linguaggio pop.

Cosa vuol dire perciò ripercorrere cinquant’anni di pubblicità? Significa osservare come l’Italia abbia raccontato se stessa attraverso la moda. Il boom economico alla società dei consumi, la rivoluzione giovanile e gli anni Duemila, rappresentano trasformazioni sociali che si riflettono nei codici pubblicitari. Il corpo diventa centrale, il brand si afferma come status symbol, il desiderio evolve da narrato a esibito e le prime tracce della comunicazione digitale iniziano a comparire. La pubblicità di moda, apparentemente considerata un fenomeno marginale o frivolo diventa dunque un campo dove si concentrano tendenze, ambizioni e contraddizioni di un’Italia in continuo mutamento.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.