A Roma, la Crypta Balbi riapre al pubblico, ma non soltanto come sito archeologico: diventa infatti un “cantiere aperto”, un laboratorio vivo dove visitatori e studiosi possono assistere in diretta alla riscoperta di Roma. L’iniziativa, curata da Edith Gabrielli e Antonella Ferraro, si chiama Crypta Balbi: cantiere aperto ed è stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri. A partire dal 12 luglio 2025, ogni sabato sarà possibile accedere al percorso guidato gratuito per esplorare l’area interessata dagli scavi e dai restauri, un’occasione irripetibile per “camminare nella storia mentre riaffiora, letteralmente, dalla terra”.

L’intervento si colloca all’interno di una più ampia operazione di riqualificazione che ha preso il via nel gennaio 2023, quando la sede della Crypta Balbi del Museo Nazionale Romano è stata chiusa per consentire nove interventi di scavo e restauro, cinque dei quali finanziati dal progetto Urbs – parte del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR – con un investimento di 50 milioni di euro.

“La Crypta Balbi”, dichiara Alfonsina Russo, capo dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, “è un luogo unico al mondo per la sua eccezionale stratificazione urbana. Con Edith Gabrielli, che guida il Museo Nazionale Romano in questa fase di transizione, abbiamo portato avanti i nove cantieri in corso, inclusi i cinque finanziati con oltre 50 milioni di euro del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR, pensando al contempo a un progetto di apertura verso il pubblico. L’obiettivo è stato duplice: rilanciare questa come le altre sedi del Museo Nazionale Romano e creare le migliori condizioni di lavoro al nuovo direttore o direttrice, la cui selezione è in fase di conclusione. Sono grata al personale del Museo Nazionale Romano e a tutti gli operatori esterni, professionisti e imprese, che ci hanno consentito di raggiungere questo risultato”.

“La Crypta Balbi”, le fa eco Edith Gabrielli, direttrice del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e Direttrice ad interim del Museo Nazionale Romano, “è un luogo straordinario che racchiude l’intera storia della città: un’area che, dall’antichità al Novecento, racconta Roma attraverso i suoi mutamenti, le sue trasformazioni, le sue continuità. Oggi questo luogo è interessato da un complesso lavoro di scavo e di restauro che, per la sua conclusione, richiederà ancora del tempo. Il rischio, in questi casi è che il sito finisca per uscire dall’immaginario collettivo e cada così nell’oblio. È proprio per scongiurare questo pericolo che nasce Crypta Balbi cantiere aperto: un’iniziativa pensata per mantenere vivi l’interesse e l’affetto del pubblico, iniziare fin da subito un percorso di valorizzazione e rendere realmente attiva la partecipazione dei cittadini”.

Situata tra via delle Botteghe Oscure, via Michelangelo Caetani, via dei Delfini e via dei Polacchi, la Crypta Balbi è un sito straordinario, unico per la capacità di raccontare oltre duemila anni di stratificazione urbana. Tutto ha inizio nel 13 a.C., quando Lucio Cornelio Balbo, influente uomo politico e militare di origine ispanica, fece costruire un teatro affiancato da un ampio cortile porticato: la crypta, da cui prende il nome l’intero complesso.

Nei secoli successivi l’area conobbe una continua trasformazione: nell’Alto Medioevo ospitò la chiesa e il convento di Santa Maria Domine Rose, poi sostituiti nel Cinquecento da un nuovo complesso dedicato a Santa Caterina d’Alessandria, rimasto attivo fino al 1940. Solo nel 1981 lo Stato italiano acquisì definitivamente l’intera area, integrandola nel Museo Nazionale Romano come una delle sue quattro sedi.

Crypta Balbi: cantiere aperto non è solo un’occasione per visitare un’area normalmente inaccessibile, ma una vera esperienza didattica e culturale. Il percorso comincia da via delle Botteghe Oscure, prosegue attraverso il primo piano del Dormitorio Barberiniano – parte dell’ex complesso di Santa Caterina de’ Funari – e si apre con un video introduttivo prodotto da Light History s.r.l. per il Museo, con la regia di Mary Mirka Milo. Nel filmato due autorevoli specialisti, Daniele Manacorda e Federico Marazzi, affiancati da figure chiave del team del Museo come l’archeologa Antonella Ferraro, l’architetto Saveria Petillo e le restauratrici Debora Papetti e Fabiana Cozzolino, raccontano la storia della Crypta e le ultime scoperte emerse dagli scavi.

Il percorso include una selezione di reperti archeologici finora inediti, esposti in una struttura allestita appositamente per l’occasione. Tra i ritrovamenti spicca un capitello corinzio di lesena, la cui raffinata decorazione richiama quella del Foro di Augusto, ma che era stato reimpiegato come coperchio di una fogna tardoantica.

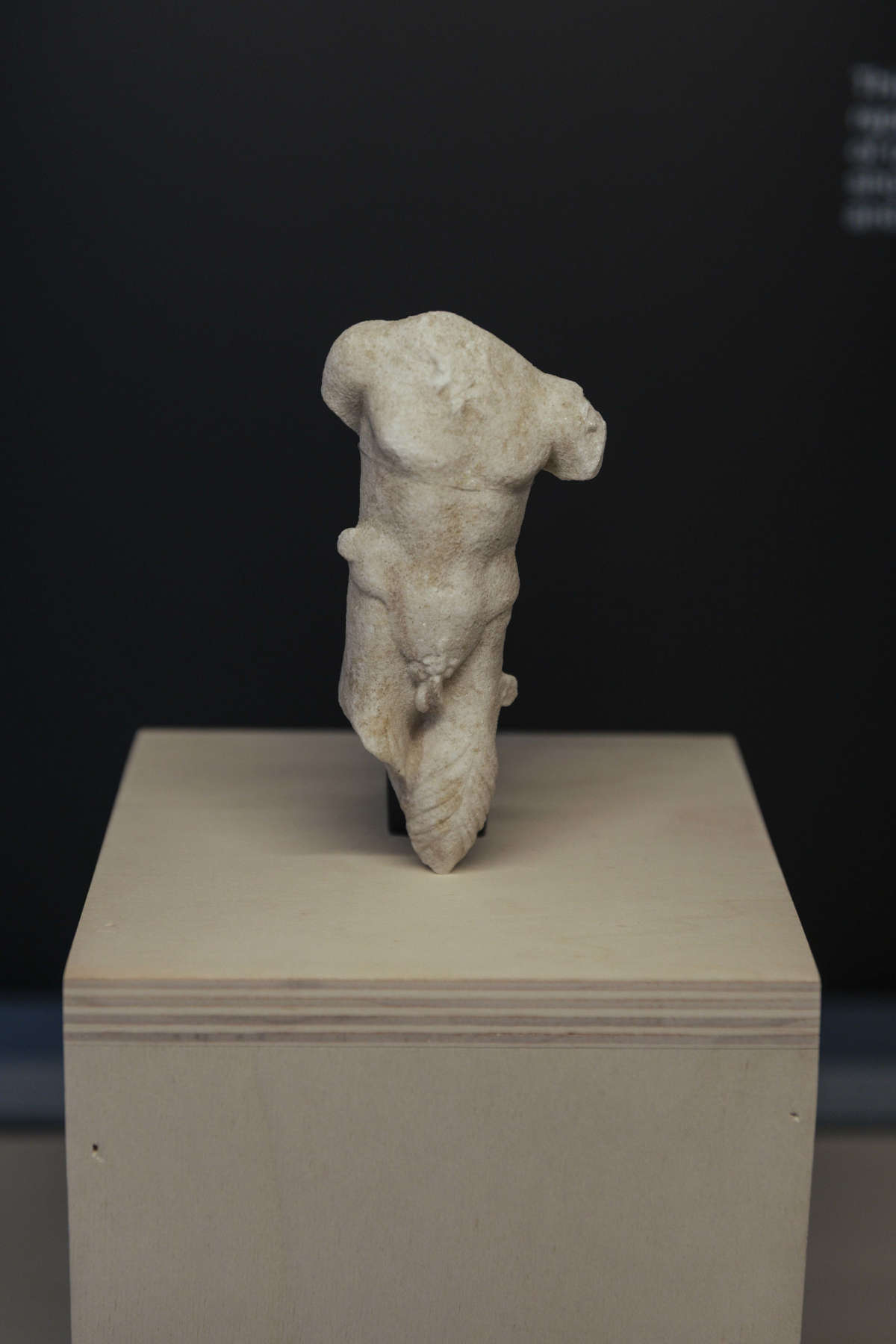

Sono emerse anche diverse teste e parti di statue, tra cui due femminili – una con volto allungato e capigliatura ondulata, l’altra con tratti riconducibili a raffigurazioni ellenistiche di Venere – e due maschili di dimensioni ridotte, probabilmente appartenenti a decorazioni sarcofagali. Degna di nota anche una statuetta acefala con gambe caprine, identificata come il dio Pan, divinità agreste. Un rilievo marmoreo con figura femminile in chitone e himation potrebbe rappresentare Atena, sebbene manchi l’egida con il gorgoneion.

Lo Studio TassinariVetta ha curato un allestimento ad hoc, progettato per favorire l’orientamento e la comprensione dei contenuti in un contesto archeologico complesso. Il concept si basa sulla concentrazione e chiarezza delle informazioni, creando uno spazio architettonico di riferimento che accompagna il pubblico nella visita. Il progetto grafico richiama l’identità visiva del Museo Nazionale Romano, realizzata dallo stesso studio nel 2017, con un linguaggio visivo contemporaneo pensato per valorizzare un patrimonio che continua a parlare al presente.

Le visite guidate saranno gratuite e si svolgeranno ogni sabato a partire dal 12 luglio 2025, alle 10.30 e alle 12.00, su prenotazione attraverso il sito ufficiale del Museo Nazionale Romano: https://museonazionaleromano.beniculturali.it/crypta-balbi-cantiere-aperto.

Tra i ritrovamenti più sorprendenti spicca la scoperta di un edificio mai documentato prima: una costruzione a due navate, lunga 28 metri e larga 15, con orientamento nord-sud, la cui edificazione risale al IX secolo. I dati stratigrafici indicano che l’edificio fu abbandonato prima del completamento, forse a seguito di eventi sismici avvenuti nell’801 e nell’847 d.C. L’ipotesi più accreditata è che si trattasse di un edificio di culto mai ultimato, una tesi sostenuta anche dalla posizione e dalla tipologia costruttiva. Gli studi su questo complesso sono ancora in corso, ma già da ora la scoperta rappresenta un tassello fondamentale per comprendere le trasformazioni dell’area in epoca altomedievale.

Un altro ritrovamento eccezionale è il bothros, una fossa votiva al centro dell’area archeologica, contenente corna di animali, ceramiche e materiali databili al II secolo a.C., ben prima della costruzione del teatro di Balbo. La presenza di questa struttura rituale apre a nuove interpretazioni sulla destinazione originaria dell’area, forse sede di un santuario. Il ritrovamento potrebbe confermare l’esistenza di un tempio connesso al teatro, come accadeva nel caso del Teatro di Marcello o di Pompeo, contrariamente ad altre ipotesi che indicavano la presenza di fontane monumentali.

Durante gli scavi nei livelli di terra formatisi tra il V e il VI secolo d.C., periodo in cui il monumento era ormai abbandonato, sono stati ritrovati diversi frammenti scultorei. Tra questi vi è una testa femminile con il volto allungato, arcate sopraccigliari molto marcate, occhi grandi, labbra carnose e una fronte a forma di pelta. I capelli, mossi e disposti a bande ondulate con scriminatura centrale, erano probabilmente completati da un elemento aggiuntivo fissato con colla, data l’assenza di perni. Su questa superficie si conservano lievi tracce di colore. Un’altra testa femminile presenta un’acconciatura trattenuta da una tenia, con ciocche ondulate che si raccolgono in un nodo sulla sommità del capo; per le sue caratteristiche, è riconducibile alle rappresentazioni ellenistiche della dea Venere.

Sono emerse anche due teste maschili di piccole dimensioni, forse parte della decorazione di un sarcofago. Una mostra uno stile molto semplificato, tipico della ritrattistica dell’età tetrarchica, mentre l’altra raffigura un uomo barbato con una capigliatura mossa e una barba folta, entrambe realizzate con profondi fori di trapano. Di particolare interesse è anche un frammento di rilievo in marmo bianco, raffigurante una figura femminile stante, vestita con un chitone leggero e un himation che avvolge il corpo con pieghe sinuose. Il braccio sinistro, sollevato, sembra sostenersi a un attributo, forse una lancia, suggerendo una possibile identificazione con Atena, sebbene manchi l’egida sul petto.

Infine, è stata rinvenuta una piccola statuetta acefala con gambe caprine, che permette di identificarla con il dio Pan, divinità legata alla vita pastorale. Un ritrovamento curioso riguarda un grande capitello corinzio di lesena, usato come lastra di chiusura per un pozzetto fognario tardo-antico; per la sua resa naturalistica e la composizione plastica, trova confronti con i capitelli del tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.