Dall’11 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, lo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda, al secondo piano dei Musei Reali di Torino, ospita la mostra Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte. L’esposizione, curata da Annamaria Bava e Sofia Villano, rende omaggio al grande pittore bolognese Guido Reni (Bologna, 1575 – 1642) nel 450° anniversario della nascita, attraverso un percorso che riunisce oltre venti opere tra dipinti, disegni e incisioni, provenienti dalle collezioni torinesi e da importanti prestiti.

Accanto alle opere conservate stabilmente nei Musei Reali, figurano prestiti dal territorio piemontese e dal Musée des Augustins di Tolosa. L’insieme delle opere documenta la fortuna che l’arte di Guido Reni, già definito dai contemporanei “il divino”, godette presso la corte sabauda sin dal Seicento. Il gusto per il classicismo, per l’armonia delle forme e per la luminosità ideale che caratterizzano lo stile del pittore trovavano infatti perfetta corrispondenza con le aspirazioni estetiche e simboliche della corte di Torino, impegnata a costruire una propria immagine di potere raffinato e religioso.

La pittura di Reni, improntata a compostezza e chiarezza, rifletteva una visione del bello che univa l’eredità rinascimentale all’equilibrio spirituale barocco. Nei palazzi e nelle chiese sabaude, la sua arte divenne un modello di eleganza e misura, simbolo di un ideale di decoro e magnificenza che attraversò tre secoli di collezionismo.

Il percorso espositivo si apre con i dipinti che entrarono nelle collezioni ducali già nel Seicento, tra cui le due versioni di Marsia scorticato da Apollo. La prima, destinata alla “Camera delle Muse” del Palazzo Ducale, fu requisita dalle truppe napoleoniche nel 1799 ed è oggi conservata al Musée des Augustins di Tolosa; la seconda, replica seicentesca, si trova alla Galleria Sabauda.

In entrambe, Guido Reni traduce con forza e rigore un celebre episodio delle Metamorfosi di Ovidio, quello della punizione inflitta da Apollo al satiro Marsia, colpevole di averlo sfidato in una gara musicale. La composizione, dominata dalla figura ideale del dio, oppone la perfezione apollinea alla sofferenza del corpo di Marsia, simbolo della tracotanza punita. L’opera incarna un’allegoria morale cara alla cultura barocca: la vittoria della ragione e dell’armonia sulla brutalità e sull’eccesso.

L’invenzione pittorica di Reni si lega in questo caso al contesto colto dell’Accademia romana dei Desiosi, fondata dal cardinale Maurizio di Savoia, al quale l’opera originale fu donata dal cardinale Alessandro d’Este. Maurizio di Savoia, raffinato collezionista e mecenate, soggiornò a lungo a Roma, dove divenne uno dei più attivi committenti di artisti bolognesi, tra cui Guido Reni, cui affidò soggetti religiosi e allegorici di grande impegno.

Alla committenza del cardinale Maurizio risale anche la tela con San Maurizio che riceve la palma del martirio, proveniente dal Santuario di Santa Maria dei Laghi di Avigliana. Il dipinto, realizzato tra il 1615 e il 1618, raffigura il santo in uniforme da legionario romano, al centro di una scena luminosa che alterna la calma mistica della figura principale alla drammaticità della battaglia sullo sfondo. San Maurizio, con il volto rischiarato da un’aura, depone la spada ai piedi mentre un cherubino gli porge la palma, simbolo di martirio e redenzione. L’opera segna un momento di transizione nello stile del maestro, che abbandona gradualmente il rigore formale giovanile per una pittura più morbida, dominata da toni pastosi e dalla luce.

Un piccolo olio su rame raffigurante l’Allegoria della Fama, di straordinaria raffinatezza cromatica, apparteneva invece ai beni personali di Cristina di Francia, duchessa di Savoia e vedova di Vittorio Amedeo I. Forse ricevuto in dono dal marchese Filippo San Martino d’Agliè nel 1638, il dipinto era ritenuto autografo di Reni nei primi inventari della Reale Galleria, ma viene oggi attribuito a Giovanni Giacomo Sementi, stretto collaboratore del maestro.

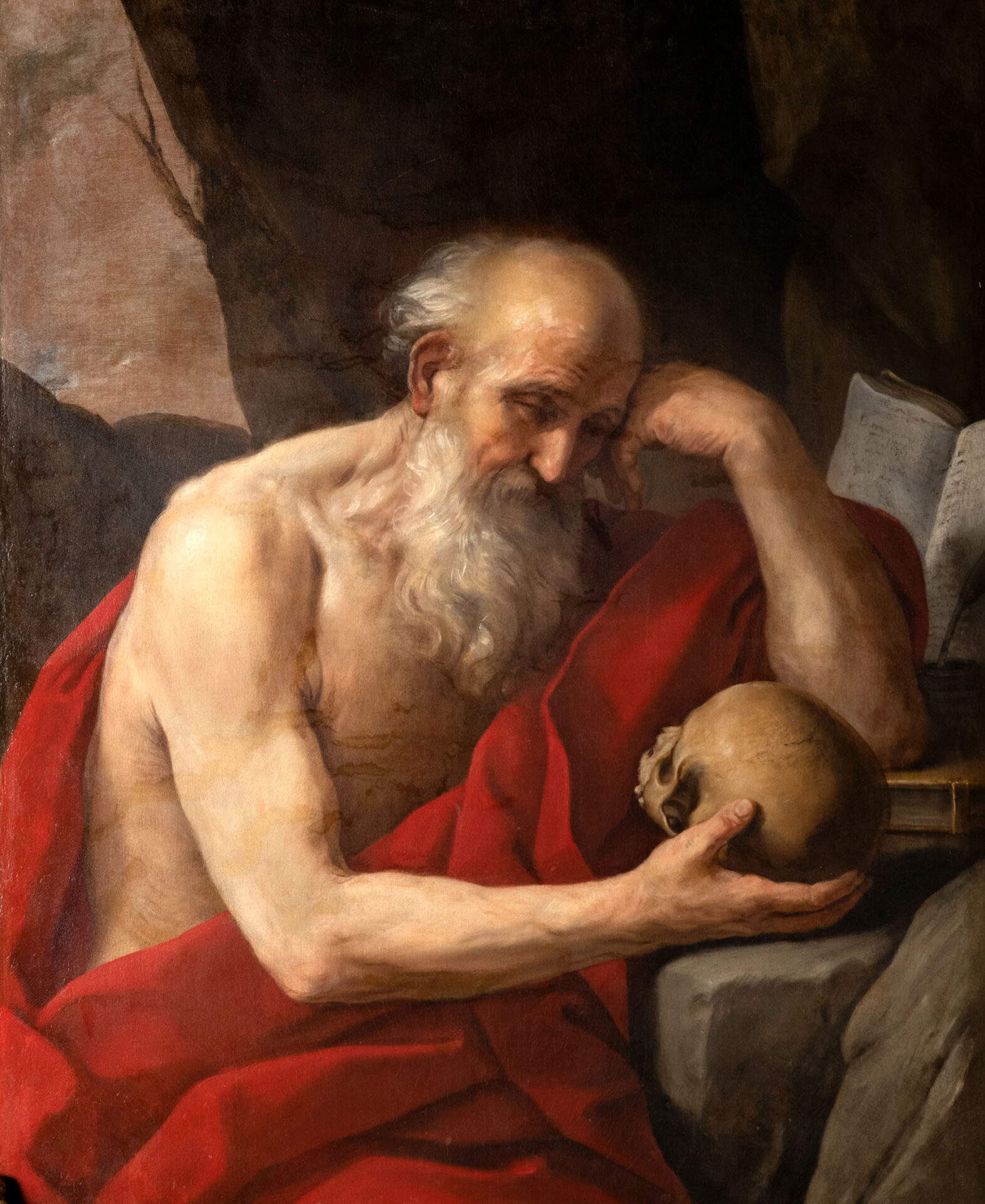

La mostra riunisce anche opere appartenute al principe Eugenio di Savoia Soissons, grande condottiero e collezionista. Nelle sue residenze viennesi custodiva importanti testimonianze della pittura bolognese di gusto classicista, poi confluite nelle collezioni reali torinesi dopo la sua morte. Tra queste spiccano il San Giovanni Battista, capolavoro della tarda maturità di Reni, il San Girolamo e la Morte di Lucrezia, soggetti che mostrano l’equilibrio e la purezza del suo linguaggio pittorico. Un’altra tela, Lotta tra amorini e putti baccanti, proveniente dal ramo dei Savoia Carignano e trasferita al Palazzo Reale nel 1831 per volontà di Carlo Alberto, è considerata una seconda versione, probabilmente autografa, del dipinto realizzato da Reni per il marchese Ludovico Facchinetti, oggi alla Galleria Doria Pamphilj di Roma.

Una sezione della mostra è dedicata all’attività grafica e incisoria di Guido Reni. Tra le opere esposte si trovano una Madonna con Bambino e san Giovannino e una Sacra famiglia con due angeli in volo, provenienti dal fondo di grafica della Galleria Sabauda. Le incisioni si distinguono per la linea elegante e fluida, per il segno leggero e sicuro e per l’intensa spiritualità che pervade le figure.

Un posto di rilievo è riservato anche ai Dissegni degl’apparati fatti in Bologna per la venuta di N.S. Papa Clemente VIII l’anno MDXCVIII, incisi da Reni e pubblicati per la prima volta nel 1598. La Galleria Sabauda conserva il frontespizio e nove tavole dell’edizione stampata a Bologna presso Gioseffo Longhi, testimonianza dei legami tra il pittore e l’editoria del suo tempo.

Completano la sezione due disegni della Biblioteca Reale: Studio per una testa di frate in estasi e Studio di testa di giovane donna con studi di mani sul verso. Questi fogli, eseguiti a carboncino e pietra rossa, rivelano la straordinaria finezza del segno di Reni, attento alla grazia dei volti e alla modulazione dei chiaroscuri.

Il momento culminante della mostra è la presentazione della grande pala dell’Assunzione della Vergine, riscoperta nella chiesa parrocchiale di Abbadia Alpina, frazione di Pinerolo. L’opera, realizzata tra il 1605 e il 1606 su commissione dell’abate Ruggero Tritonio, giunse in Piemonte come dono alla chiesa benedettina di Santa Maria, di cui Tritonio era abate commendatario.

Esposta per la prima volta dopo un complesso restauro eseguito dal laboratorio di Cesare Pagliero sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Diocesi di Pinerolo, la tela costituisce una preziosa testimonianza della prima attività romana di Guido Reni. In questo periodo il giovane pittore entra in contatto con la pittura di Caravaggio e ne assimila il realismo drammatico, rielaborandolo in una chiave personale, più lirica e spirituale.

L’Assunzione della Vergine rappresenta quindi un tassello fondamentale per comprendere la formazione del maestro e la diffusione del suo linguaggio in Piemonte. Il restauro ha restituito la brillantezza dei colori e la leggerezza delle figure angeliche che accompagnano la Vergine verso il cielo, confermando la capacità di Reni di coniugare solennità e grazia, devozione e armonia.

La mostra dei Musei Reali, ospitata fino al 18 gennaio 2026, non si limita a celebrare il genio di Reni, ma intende indagare il rapporto profondo tra la sua arte e la committenza sabauda. Attraverso le tele, i disegni e le incisioni, emerge una trama di relazioni che lega Roma, Bologna e Torino in una rete di scambi culturali e religiosi. L’opera di Reni, nel contesto piemontese, diventa così emblema di un gusto internazionale, capace di fondere la spiritualità controriformista con l’eleganza cortigiana.

La rassegna è visitabile dal giovedì al martedì dalle 9 alle 19 (chiuso il mercoledì), con ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali. Il biglietto intero costa 15 euro, ridotto a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni, le persone con disabilità e accompagnatori, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero della Cultura, possessori di Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card, membri ICOM e giornalisti accreditati.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.