Dal 23 ottobre 2025 al 19 marzo 2026 la Pinacoteca Comunale “Carlo Servolini” di Collesalvetti ospita la mostra Alberto Calza Bini pittore e architetto tra Roma e Livorno. Lo spirito dell’arte classica, la tentazione del Liberty, la sfida del Divisionismo, promossa e organizzata dal Comune di Collesalvetti con il contributo della Fondazione Livorno e a cura di Francesca Cagianelli. L’esposizione si inaugura giovedì 23 ottobre alle 17 negli spazi del Complesso di Villa Carmignani, sede della Pinacoteca, ed è visitabile gratuitamente ogni giovedì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 18:30, oltre che su prenotazione per piccoli gruppi, con possibilità di visite guidate gratuite. Il progetto è presieduto da un comitato scientifico composto da Francesca Cagianelli, conservatrice della Pinacoteca; Alberto, Alessandro e Paolo Calza Bini, eredi e studiosi dell’artista; Dario Matteoni, già direttore dei Musei Nazionali di Pisa; Alessandro Merlo, docente dell’Università di Firenze; Flavia Matitti, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma; Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo; Vieri Quilici, architetto e professore ordinario di Composizione Architettonica.

La mostra costituisce il primo ampio approfondimento sulla produzione pittorica e grafica di Alberto Calza Bini (Roma, 1881 – 1957), figura nota soprattutto come architetto e urbanista, celebrato dalla storiografia grazie agli studi di Giorgio Ciucci, Cesare De Seta, Italo Insolera, Fabio Mangone, Paolo Nicoloso e Bruno Zevi. Ora la Pinacoteca Servolini lo restituisce anche come pittore e incisore, documentando la sua carriera artistica dagli esordi al Regio Istituto di Roma, tra il 1895 e il 1900, fino al 1916, anno della sua partecipazione all’Esposizione dell’Associazione Italiana Acquafortisti e incisori a Londra e alla Mostra dell’Autoritratto della Famiglia Artistica di Milano.

Il percorso espositivo ricostruisce la dimensione di un artista capace di attraversare le principali esposizioni italiane ed europee dell’epoca. Calza prese parte alla Società Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma, alla Promotrice di Genova, di Torino e di Firenze, all’Esposizione dei Bagni Pancaldi di Livorno, alla Secessione romana, alla Permanente e alla Famiglia Artistica di Milano, fino all’Esposizione di incisione italiana per la Croce Rossa a Londra. Tra i primi successi si colloca Anima vesperale, presentata a Roma nel 1904 e oggi riproposta a Collesalvetti. In quest’opera emerge la sensibilità dell’artista per i paesaggi di Calvi dell’Umbria, luogo al quale rimase legato per tutta la vita. Nel 1906 Calza Bini si trasferì a Livorno come docente dell’Istituto Tecnico e, accanto alla moglie Irene Gilli, pittrice e incisore anch’essa, entrò in contatto con l’ambiente del Caffè Bardi e con intellettuali e artisti come Lorenzo Cecchi e Pietro Vigo. Gastone Razzaguta lo definì con ironia “l’acquafortista in movimento”.

Il suo sguardo si volse allora verso la città portuale e il suo paesaggio, dando vita a vedute luminose e divisioniste. Nel 1908, anno della morte di Giovanni Fattori, Calza firmò Il Fosso Reale, capolavoro scelto come icona della mostra, in cui il cuore della Livorno ottocentesca si trasforma in una scena vibrante di luce e di folla. Oltre a questo, la Pinacoteca presenta circa settanta opere inedite provenienti dalla Raccolta Calza Bini: dipinti, disegni e incisioni che raccontano il porto, le pinete, i giardini e i notturni livornesi, con un linguaggio che intreccia realismo e astrazione luminosa.

Un capitolo importante è dedicato al legame con Plinio Nomellini, con cui Calza con cui strinse un sodalizio pluriennale, tanto in occasione dell’allestimento delle Sale Livornesi del Padiglione Toscano all’Esposizione Regionale ed Etnografica alla Mostra Internazionale di Roma del 1911, quanto nei frangenti del Concorso per le Lunette del Vittoriano e quindi dell’Esposizione Internazionale d’Arte della “Secessione” di Roma del 1913, episodi questi ultimi che testimoniano l’inedito ruolo di Calza, non solo in veste di abile regista e coordinatore istituzionale e artistico, ma anche di attento e aggiornato intellettuale alle prese tanto con i misteri dell’arte antica, quanto anche con le sfide della contemporaneità.

In mostra sarà presentato anche il ritrovamento eccezionale, avvenuto nel corso delle indagini del comitato scientifico, di un’inedita lettera di Calza su carta intestata della Commissione per la Conservazione dei Monumenti della Provincia di Livorno, indirizzata al Regio Soprintendente ai Monumenti per le Province di Pisa, Lucca-Livorno, con timbro postale 21 luglio 1912, che offre la chiave per rileggere adeguatamente e definitivamente la complessa personalità dell’artista romano, affascinato dall’atmosfera gotica dell’Eremo della Sambuca di Collesalvetti, monumento col quale ebbe modo di misurarsi, ma al contempo consapevole della necessità di colloquiare con gli avamposti dell’innovazione artistica, esemplificati, in questo specifico caso, dalla vetrata del vestibolo commissionata alle Fornaci di San Lorenzo. Questo episodio testimonia un altro sodalizio, quello con Galileo Chini, proseguito fino alle soglie del secondo decennio, come attestano le inedite vetrate firmate, su commissione dello stesso Calza, per il complesso di abitazioni per la “Cooperative Leonardo” a Roma.

Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni. La prima, intitolata La musicalità della luce, l’impeto del movimento, il sogno dell’anima: l’anima vesperale di Alberto Calza Bini tra Calvi dell’Umbria e Livorno, si inaugura con il tormentato Autoritratto, datato 29 novembre 1901, programmaticamente impostato su assetti accademici, ma già vibrante di stesure drammaticamente frante, che anticipano il capolavoro, l’Anima vesperale del 1903, contraddistinta da una pervasiva empatia rispetto ai prediletti panorami di Calvi dell’Umbria, e presentata alla LXXIV Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma del 1904. Esposto poi Il Fosso Reale di Livorno, che precorre le vicende del divisionismo labronico con uno degli spaccati più spettacolari della città di Livorno. Nella sezione sono presenti anche le prime testimonianze acquafortistiche di Calza, da Il giardino delle Orsoline di Calvi (1906 circa) fino a Il Porto di Livorno (1907), caposaldo della celebrazione del panorama portuale avviato in coincidenza con l’approdo a Livorno in veste di docente di disegno dell’Istituto Tecnico di Livorno, senza dimenticare Il pesco, opera presentata alla Quadriennale di Torino del 1908, titolata in lastra con i versi tratti dall’omonima poesia di Giovanni Pascoli, inclusa nelle Myricae del 1891: “Tra i loro tronchi che mai niuno vede, / di là dell’erto muro e delle porte /ch’anno obliato i cardini, si crede/morta la Morte”. A concludere l’itinerario visivo organizzato da Calza nei meandri più caratteristici del reparto marinaresco, si distinguono alcuni audaci notturni come Il Fanale: notturno con imbarcazioni nel Porto di Livorno (1908-1909), dove si attua la contaminazione tra la curiosità indagatrice rivolta dall’artista romano ai monumenti storici celebrati dall’erudito Pietro Vigo e la trasfigurazione epica del Tirreno, il cui splendore luminoso e cromatico sarà all’origine di una costante riflessione pittorica destinata a sfociare di lì a poco in una sorta di astrazione musicale.

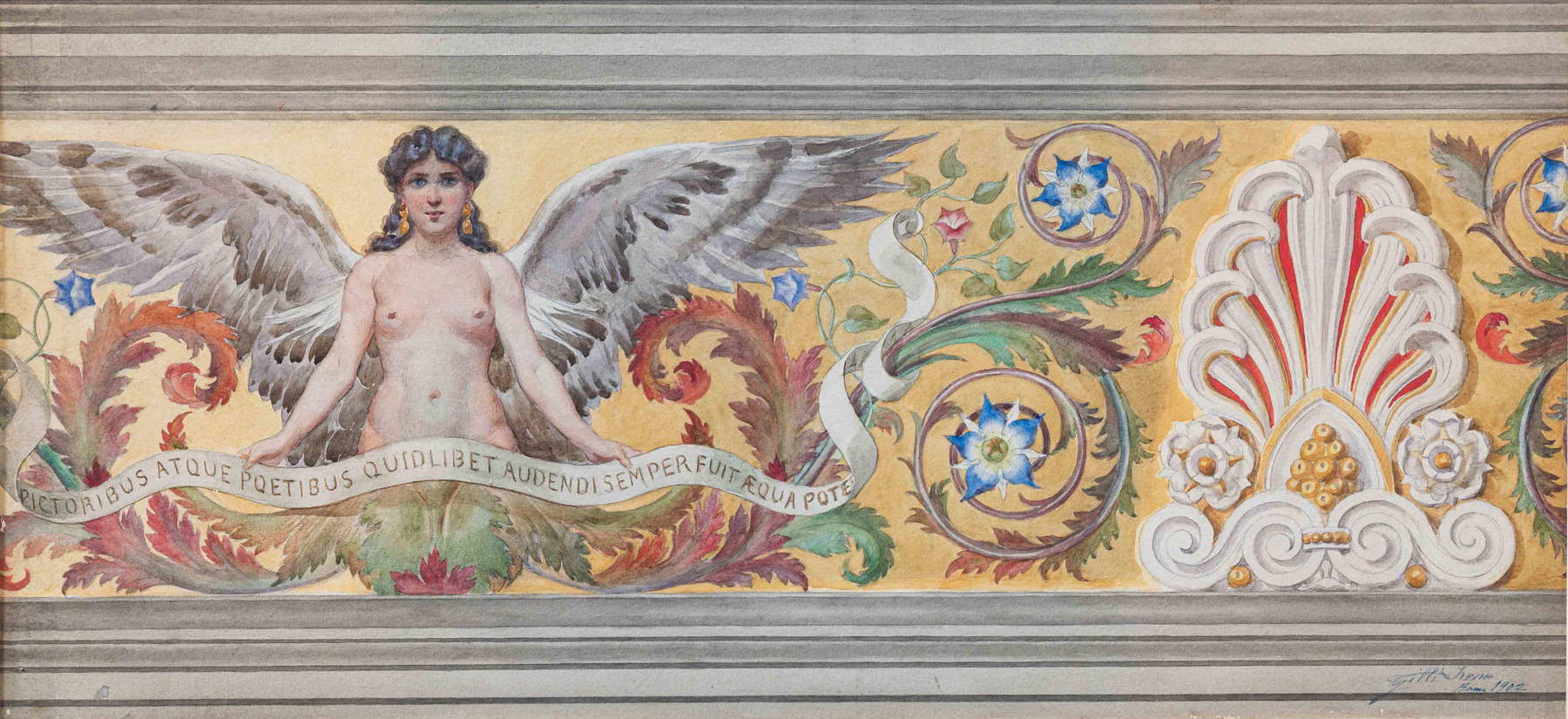

La seconda sezione, dal titolo Divisionismi e Secessione: Alberto Calza Bini e la nuova percezione pittorica del dinamismo, illustra quella battaglia espressiva sempre più appassionata per la restituzione di scenari naturali vibranti di melodie paesaggistiche che fossero in grado di restituire non solo “il sogno dell’anima, ma anche “la musicalità della luce”, incardinate tra due episodi di identica ambientazione, ma di tecnica complementare, come le due versioni di Pineta di Livorno (1906-1908), entrambi omaggio agli itinerari turistici del territorio livornese decantati nelle monografie illustrate dall’erudito Pietro Vigo, e la Passeggiata all’Ardenza (1910-1913), dove la precedente inclinazione divisionista sembra compattarsi in stesure più larghe, di assonanza fauve, solo apparentemente in competizione con certi scenari di Armando Spadini, ma semmai più vicine alle sfaldature cromatiche concepite in epoca pressoché coeva da Ludovico Tommasi. Tra gli inediti di questa sezione si impone l’Autoritratto (1910-1911), presentato alla Mostra dell’Autoritratto alla Famiglia Artistica di Milano del 1916, rispondente, alla pari di tanti altri, come enunciava Vittorio Pica nella sua introduzione al catalogo, alla necessità di rinverdire i fasti della pittura di ritratto rispetto al filone paesaggistico. Di contro all’incalzante invettiva di Vittore Grubicy contro un genere pittorico inevitabilmente contaminato da tentazioni letterarie, il critico rivendicava infatti la dignità estetica dell’autoritratto: “Desiderio vanitoso? E perché non piuttosto manifestazione ingenua e indomabile di quell’istintivo bisogno, comune ad ogni classe di uomini, di ribellarsi allo spietato destino che ne confina appetiti ed aspirazioni, pensieri ed azioni, gioie e dolori in un giro più o meno breve di anni?”. La sezione si conclude nel segno di un abbraccio con Nomellini, con sperimentazioni come il dittico composto da Marina e Onda, entrambi ascrivibili tra il 1910 e il 1913, dove più serrata si mostra la determinazione stilistica verso quell’“impeto del dinamismo” posto ai vertici della riflessione di Calza in alternativa al Futurismo imperante.

Si prosegue con la terza sezione, intitolata La divina impronta della Bellezza: il sodalizio tra Alberto Calza e Irene Gilli al tempo del Regio Istituto di Belle Arti di Roma, che riassume gli esiti del tirocinio accademico condotti dall’artista romano e dalla sua futura consorte Irene, rispettivamente sotto l’egida di Francesco Prosperi e di Domenico Bruschi: la loro raffinatezza di ascendenza nazarena si deve a quella temperie di rinnovamento che vide proprio nell’ambito della Scuola di Figura Disegnata la sostituzione delle stampe di Morghen con “le riproduzioni fotografiche dei migliori disegni eseguiti dai Grandi Maestri del secolo XV e della prima metà del secolo XVI”, oltre che l’approdo a un indirizzo del “disegno dal rilievo” che privilegiasse il “disegno artistico”, quello cioè “che deve esprimere tutte le modificazioni prodotte nel rilievo dalla luce”, e si basasse sullo studio dei “calchi di ritratti della più efficace e bella scultura romana e della migliore statuaria greca”. Nelle composizioni accademiche esposte per la prima volta in questa sede, dagli interni di chiese firmati da Calza per finire con le anticipazioni liberty di Irene Gilli, come Studio di grottesca, Roma (1901), o anche certe sue divagazioni neogotiche come Porta Medioevale. Studio di composizione (1901-1902), si dovranno estrapolare in controluce sia gli albori della futura vocazione decorativa e architettonica di Alberto, sia le motivazioni più autentiche dell’indirizzo estetico della moglie che, tra Purismo, Preraffaellismo e Liberty, modula sapientemente il registro della sua produzione pittorica e grafica, senza mai dimenticare la lezione del padre Alberto Maso Gilli.

Infine, la quarta sezione, dal titolo Irene Gilli, pittrice e acquafortista tra Preraffaellismo e Liberty, costituisce il primissimo esaustivo affondo sulla personalità ignota, quanto affascinante e significativa, di Irene Gilli (Torino, 1884 – Roma, 1962), moglie di Alberto Calza, pittrice e acquafortista impostasi sulla scena espositiva italiana nei primi due decenni del Novecento, ma relegata finora in un cono d’ombra, eppure protagonista nell’epoca giolittiana. Reduce dal tirocinio compiuto presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Irene partecipa per circa quindici anni alle principali esposizioni italiane e internazionali. Figlia d’arte di Alberto Maso Gilli (Chieri, 1840 – Calvi dell’Umbria, 1894), considerato tra i maggiori incisori dell’epoca (non a caso nominato nel 1885 Direttore della Regia Calcografia di Roma) Irene vanta come massima fonte storiografica la voce dedicatale per primo da Luigi Servolini nel suo Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e contemporanei. Il nucleo di opere inedite, restituite per la prima volta al pubblico della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, costituisce un’occasione unica per assaporare la variegata personalità dell’artista, debitrice dello sfarzoso eclettismo ottocentesco e, al contempo, informata della temperie purista e del gusto preraffaellita, non senza tralasciare gli stilemi del Liberty. Il percorso espositivo si snoda tra opere pittoriche come L’Immacolata (1900-1905), silhouette devozionale protesa verso l’azzurro del cielo, e la Madonna (copia da Raffaello), pregevole attestazione della temperie nazarena e purista, forse direttamente ispirata, secondo quanto ipotizzato in catalogo, alla Madonna con Bambino del Sassoferrato, conservata presso la Galleria Borghese. Ci sono poi esempi della produzione acquafortistica di Irene, come Alba claustrale nel giardino delle Orsoline di Calvi (1906), Il Pozzo alle Pianacce, Livorno (1906), Le Tre Marie (1907). Irene Gilli venne peraltro salutata con entusiasmo da Raffaelle Calzini in occasione dell’Esposizione di Londra del 1916: “È fra le artiste italiane una delle poche che si dedichino alla pittura e all’incisione con serietà di intenti e con personalità”.

Il catalogo, edito da Silvana Editoriale, approfondisce i temi dell’esposizione con saggi di Francesca Cagianelli, Dario Matteoni, Alessandro Merlo e Flavia Matitti, che analizzano rispettivamente il percorso pittorico e incisorio di Calza Bini, il suo rapporto con il Liberty a Livorno, il ruolo nella definizione dell’identità dell’architettura italiana tra le due guerre e la riscoperta di Irene Gilli.

La mostra è affiancata dal calendario culturale Livorno e il Padiglione Toscano all’Esposizione Internazionale di Roma per il Cinquantenario dell’Unità d’Italia. Il caso Calza tra Liberty, Divisionismo e Secessione, ideato da Francesca Cagianelli e promosso dal Comune di Collesalvetti, che amplia la riflessione sulla stagione artistica e architettonica di Calza Bini.

| Titolo mostra | Alberto Calza Bini pittore e architetto tra Roma e Livorno. Lo spirito dell’arte classica, la tentazione del Liberty, la sfida del Divisionismo | Città | Collesalvetti | Sede | Pinacoteca Comunale Carlo Servolini | Date | Dal 23/10/2025 al 19/03/2026 | Artisti | Alberto Calza Bini, Irene Gilli | Curatori | Francesca Cagianelli | Temi | Novecento, Arte Moderna |

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.