Per vedere i mosaici di Enzo Tinarelli occorre vedere la sua pittura, per vedere la sua pittura occorre perdersi in mezzo ai suoi mosaici, per cogliere l’anima della sua arte può tornare utile rivedere un contributo che, erano i primi anni Duemila, Valerio Rivosecchi, oggi titolare della cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Roma, aveva scritto sulla pittura che Tinarelli aveva prodotto in quegli anni: una pittura che si presenta agli occhi del riguardante “con una veste attraente e decorativa, fatta di eleganti equilibri spaziali, di sontuosi accordi cromatici, di volute e musicali dissonanze”. A tutta prima, anche certi mosaici di Tinarelli, specie i mosaici prodotti in quel periodo (ma lo stesso ragionamento si può estendersi ai lavori degli esordî), potrebbero apparire come una sorta di turbine cromatico, una partitura schonberghiana, un’esplosione di linee, piani, frammenti, colori, sfumature, traduzioni d’un’idea di libera casualità che Tinarelli ha sempre affermato fin dalle scaturigini della sua ricerca: l’arte, mi dice, per lui è essenzialmente un sabotaggio, l’affermazione d’un principio di libertà. Assunto rimasto stabile lungo tutto l’arco della sua carriera, cominciata sul finire degli anni Settanta (la recente mostra a cura di Giovanna Riu a Carrara, nelle sale di Palazzo Binelli, intitolata Assolo per mosaico. Opere 1979-2024, l’ha interamente ripercorsa), in grado di spaziare in continuazione tra pittura, mosaico e disegno ritenuti tre momenti autonomi di un’unica ricerca. Una ricerca essenzialmente gestuale (e tale è rimasta negli anni), una ricerca che trova le radici in una precisa temperie culturale, in quei decennî in cui l’arte italiana, dopo aver cercato le punte estreme della sperimentazione sul segno e sulla materia, tentava di continuare a operare una sintesi con la tradizione. L’arte di Tinarelli germoglia sull’informale che, negli anni precedenti alla sua formazione, s’era diffuso in area padana: suoi riferimenti e suoi maestri ideali sono, per fare un paio di nomi, Mattia Moreni e Germano Sartelli, artisti accomunati dall’interesse per la materia ritenuta essa stessa mezzo espressivo carico di tensione fisica, viscerale, gestuale, e poi appaiati da un’attitudine radicale, da una forte autonomia creativa. Suo maestro materiale era stato invece quel Sergio Cicognani che aveva lavorato con Severini, con Mathieu, con Kokoschka, artista di mestiere, “pittore del mosaico” come l’hanno spesso definito, che non poteva non iniziare il suo allievo ai segreti del mosaico (e per Cicognani, è utile rammentarlo, un buon mosaicista dev’essere anche un buon pittore). S’avverte tuttavia nell’arte di Tinarelli, fin da subito, la precisa volontà di congiungere le sperimentazioni più moderne a un retroterra più antico che lui stesso, ravennate, trova nel mosaico bizantino. E non è soltanto mera questione di tecnica: mai, in nessun momento della sua carriera, il mosaico s’è posto come traduzione della pittura (com’è invece accaduto per tanti altri artisti). Tinarelli rivendica con vigore l’autonomia del mosaico, Tinarelli ribadisce con voce stentorea la riconoscibilità del mosaico, Tinarelli afferma la forza del mosaico che per lui è non soltanto questione di colore, ma è anche pesantezza del lavoro, pesantezza della materia (benché abbia spesso dato prova d’essere in grado d’alleggerirla fin quasi al paradosso), pesantezza d’una tecnica diretta che riflette l’idea che di mosaico s’aveva nella Ravenna dei secoli antichi, dove i mosaici avevano, sì, una funzione spesso pratica, quotidiana (erano basi per altari, per tavoli, per pavimenti), ma avevano anche una funzione contemplativa che s’esaltava nella terza dimensione. La luce domina il mosaico e lo trasforma perché il mosaico è fatto di segni, di materia, d’invenzione, di discontinuità, di timbri. Il mosaico è luce che diventa solida.

Che alla base del lavoro di Tinarelli ci fosse quest’idea è comunque chiaro da tempo: Enrico Crispolti, che ha scritto diversi testi per Tinarelli, già nel 1989 poteva dichiarare senza troppi giri di parole che l’artista romagnolo “pratica il mosaico come mezzo totale, non quale luogo di trasferimento di immagini altrove elaborate, ma come occasione materica particolare. Che dunque permette una costituzione di evidenze icono-formali strettamente correlata ad una diversità d’aggettivazione materica, per spessori delle tessere, o quanto per la loro varietà cromatica”. E poi aggiungeva, già a quelle altezze, che Tinarelli “è uno dei rari operatori in mosaico, anche in mosaico anzi, in modi attuali, vale a dire ritentando possibilità linguistiche connesse con una fenomenologia materica certo particolare e una tecnica al tempo stesso antica e rimessa in causa da nuove istanze comunicative”. E tale è rimasto fino a oggi: artista raro, sebbene non sia raro sentir parlare oggi di “mosaico”, nelle accezioni più allargate del termine (quello che vediamo sui computer è mosaico, il pixel è la tessera, “mosaico” è divenuto facile sinonimo per indicare talora un miscuglio più o meno informe, talaltra una strategia, ma si parla sempre di pretesti, d’accidenti). Artista che ha bene in mente cosa sia, per lui, il mosaico: un lacerto fornito di un’idea d’unità. E pertanto Enzo Tinarelli è tra i rari artisti che oggi sono in grado, e forse non soltanto in Italia, d’esprimere poesia, d’esprimere arte autonoma col mezzo del mosaico.

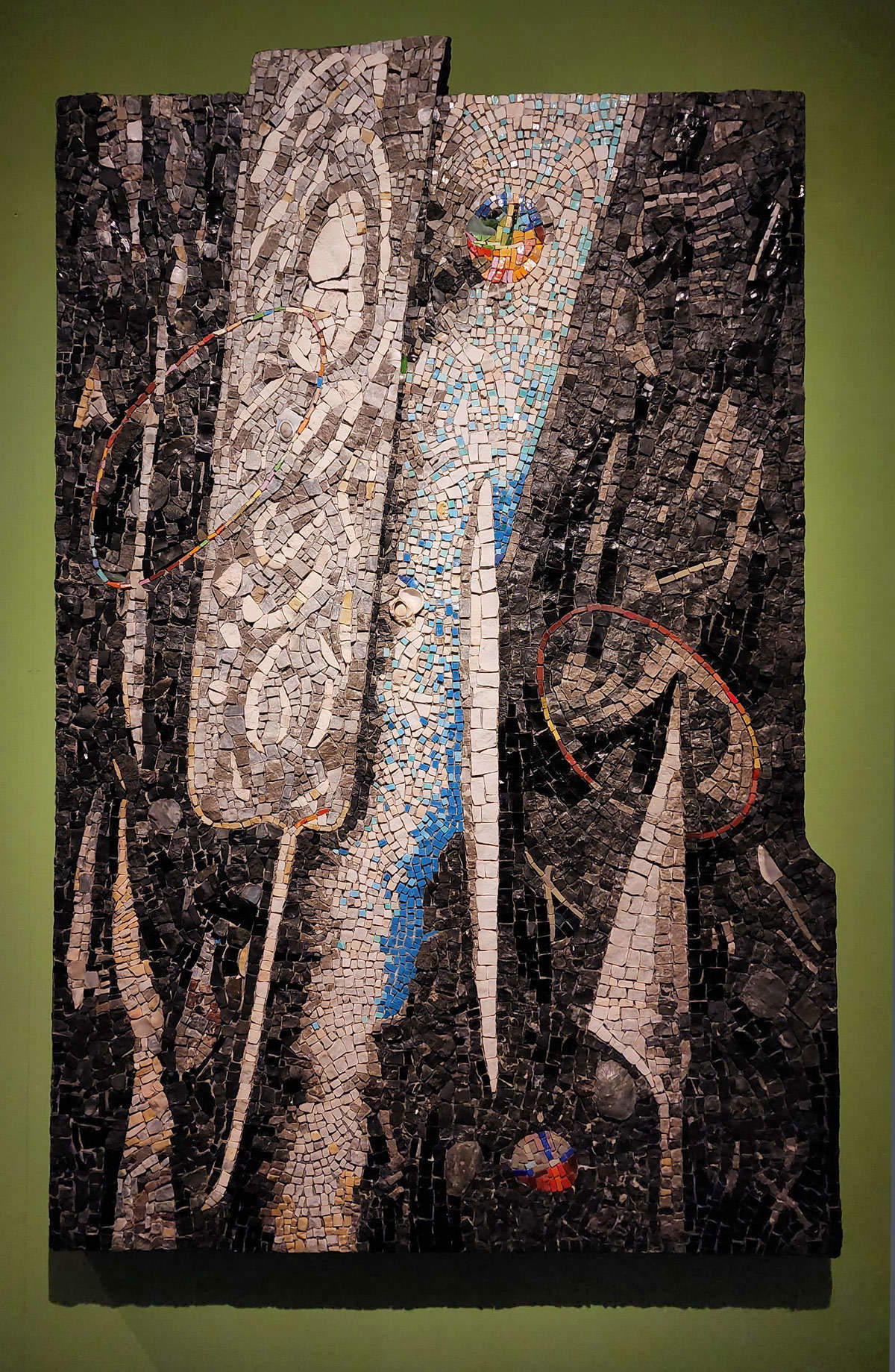

Fin dalle prime opere slegate da una fase più sperimentale (fase evidente nelle opere di fine anni Settanta e anni Ottanta, Composizioni in cui l’artista, diciottenne, pur cercando d’ingaggiare un precoce confronto col mezzo palesa già una piena padronanza della materia) appare evidente una gestualità energica, colma di vitalismo, che pare quasi istintiva: opere come Scorre a fiotti il terrore minaccioso (1984) e Matrice anamorfica (1985) dimostrano più d’altre la volontà di Tinarelli d’indagare tutte le potenzialità d’un mosaico che non soltanto pare quasi esplodere in vortici cromatici, ma finisce persino per scavare la superficie, creare grumi, avvallamenti, salite, discese, sporgenze. Il mosaico, si sa, è lavoro di superficie. Nel mosaico non esiste prospettiva (anzi: il mosaico nega la prospettiva). È “pelle”, direbbe Tinarelli: ma è una pelle che lui tenta di far diventare carne. E allora l’artista cerca la profondità in tutti i modi. Lavorando sull’irregolarità della superficie, oppure, come ha fatto Tinarelli fin dall’inizio, sperimentando tecniche di anamorfosi più o meno spinte nei suoi lavori, lavorando sugli sguardi laterali. Nelle opere degli anni Ottanta c’è un segno incontenibile, infuocato, intenso, che scatta, che guizza, ch’è dotato d’una forza espressiva incandescente, è vita che si fa gesto e fluisce sulla superficie del mosaico.

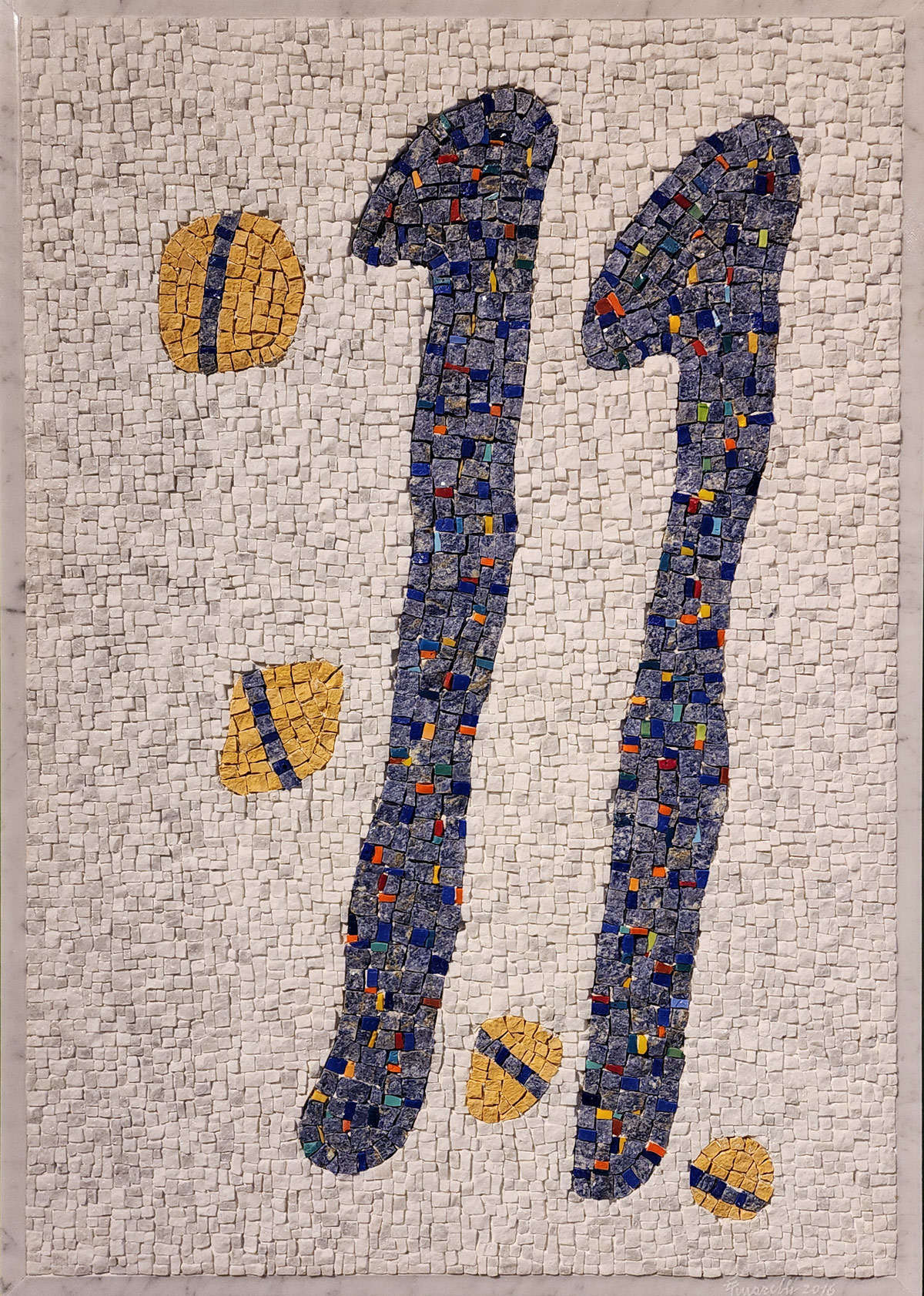

Vita, verrebbe da dire, nel vero senso della parola, dacché uno dei suoi filoni di ricerca, specialmente tra fine anni Ottanta e anni Novanta, ha a lungo indagato il principio stesso dell’esistenza: cellule, filamenti di DNA, cromosomi che trovano inevitabilmente il loro doppio nella tessera, a sua volta cellula, primordio, fonte, elemento unitario. Un’indagine che cerca di sondare le strutture, le connessioni, le reti che governano la nostra stessa esistenza in quanto organismi viventi. Le origini di quest’idea, ha notato ancora Rivosecchi, son da ritrovare di nuovo nell’arte bizantina: come la croce mistica di Sant’Apollinare in Classe non è una raffigurazione, non è un’indicazione, ma è semmai visione diretta dell’idea di Cristo, è visione della luce divina che si manifesta in un cielo azzurro, allo stesso modo i cromosomi e i filamenti di DNA di Tinarelli non sono una rappresentazione della nostra vita biologica ma sono visione della scienza “attraverso i suoi magici strumenti”, scrive Rivosecchi, “e ormai sicuramente più influente nel nostro immaginario di tutti i simboli delle antiche religioni”.

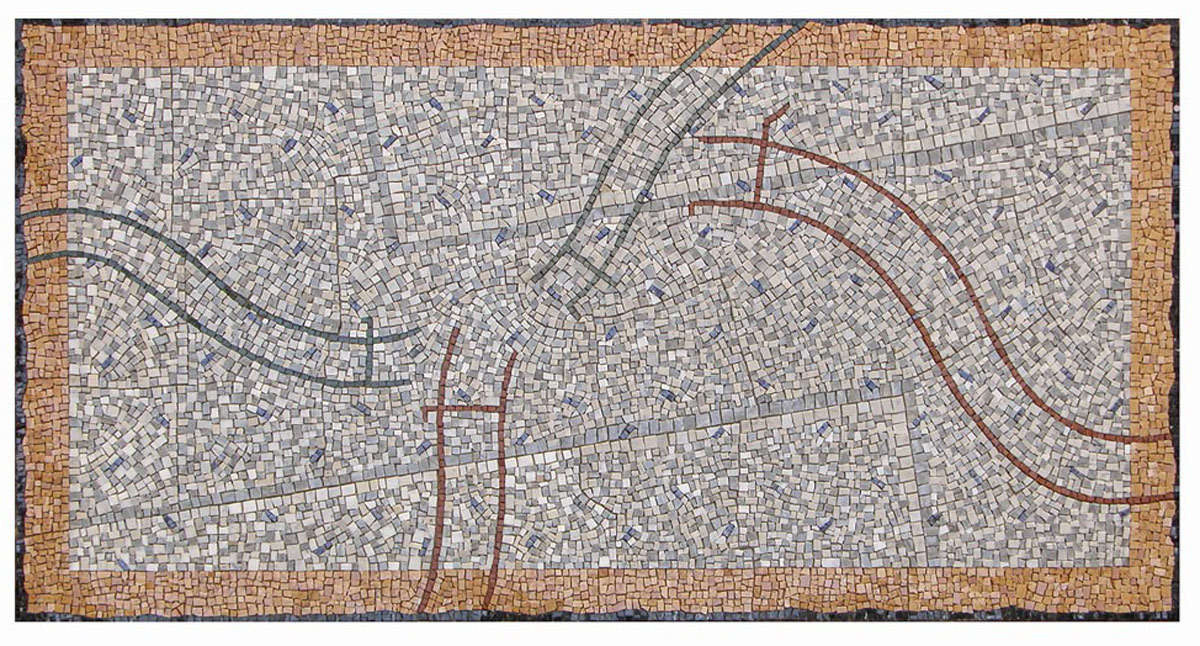

Naturale poi che quest’esplorazione sulle origini biologiche della nostra esistenza s’espandesse oltre i riferimenti scientifici che avevano caratterizzato la produzione degli anni Novanta: se dunque in quel periodo le opere si ancoravano alle sequenze cellulari e, in generale, a tutti i simboli dell’organizzazione invisibile della vita umana stessa, a partire dagli anni Duemila la poesia di Enzo Tinarelli ha trasformato quel linguaggio in una trama visiva più ampia, dove l’elemento strutturale diventa evocazione, percorso, memoria in movimento. Il mosaico, s’è detto, per Tinarelli è sempre un frammento, pur dotato d’una sua unità: negli ultimi anni questa consistenza s’è fatta più evidente, ogni suo mosaico pare un brano d’infinito attraversato dai sentieri della nostra esistenza. Non è raro imbattersi, nei mosaici più recenti, in quelle che lui chiama “piste genetiche”, i cui prodromi son da rintracciare nella produzione precedente: sono linee, filamenti, frammenti paralleli che attraversano la superficie dell’opera, come tracce interiori delle nostre vite. Non sono pertanto rigide né geometriche ma neppure istintive e disordinate: fluiscono liberamente quasi a disegnare partiture emotive, sono sottolineature che rendono manifesta una sorta di tensione tra l’ordine e il disordine, tra programmazione e istinto, come se il mosaico diventasse tentativo di tradurre un’esperienza di vita in un linguaggio essenziale. Per esser concreti, una delle prove più alte e toccanti di questo filone è Se trouver dans la foule (2003), tappeto di marmi policromi in cui le piste alludono alle vite dell’artista e dei suoi tre figli, convergendo, riunendosi e poi allontanandosi, perché, mi dice Tinarelli, è la vita stessa che funziona così.

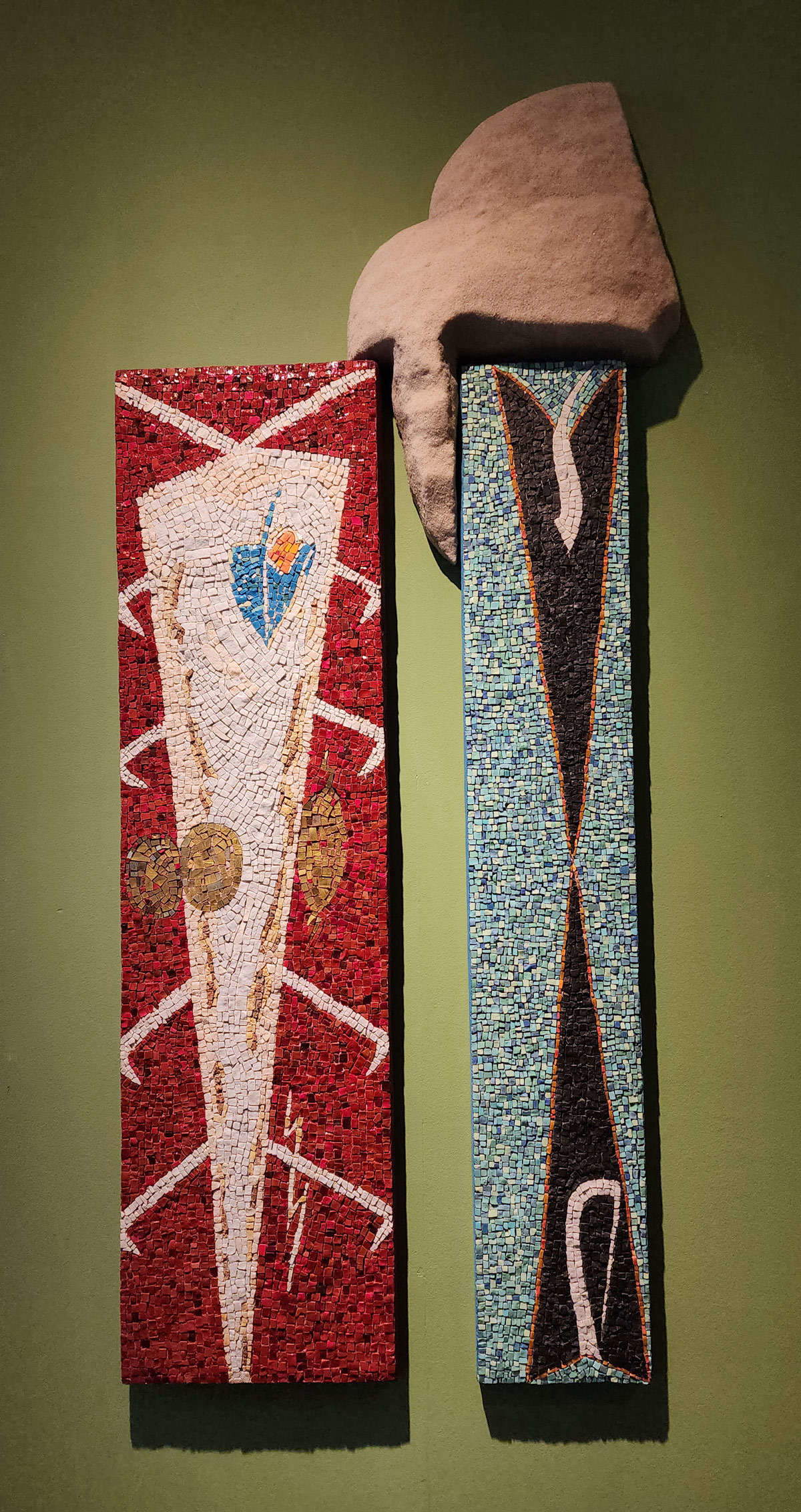

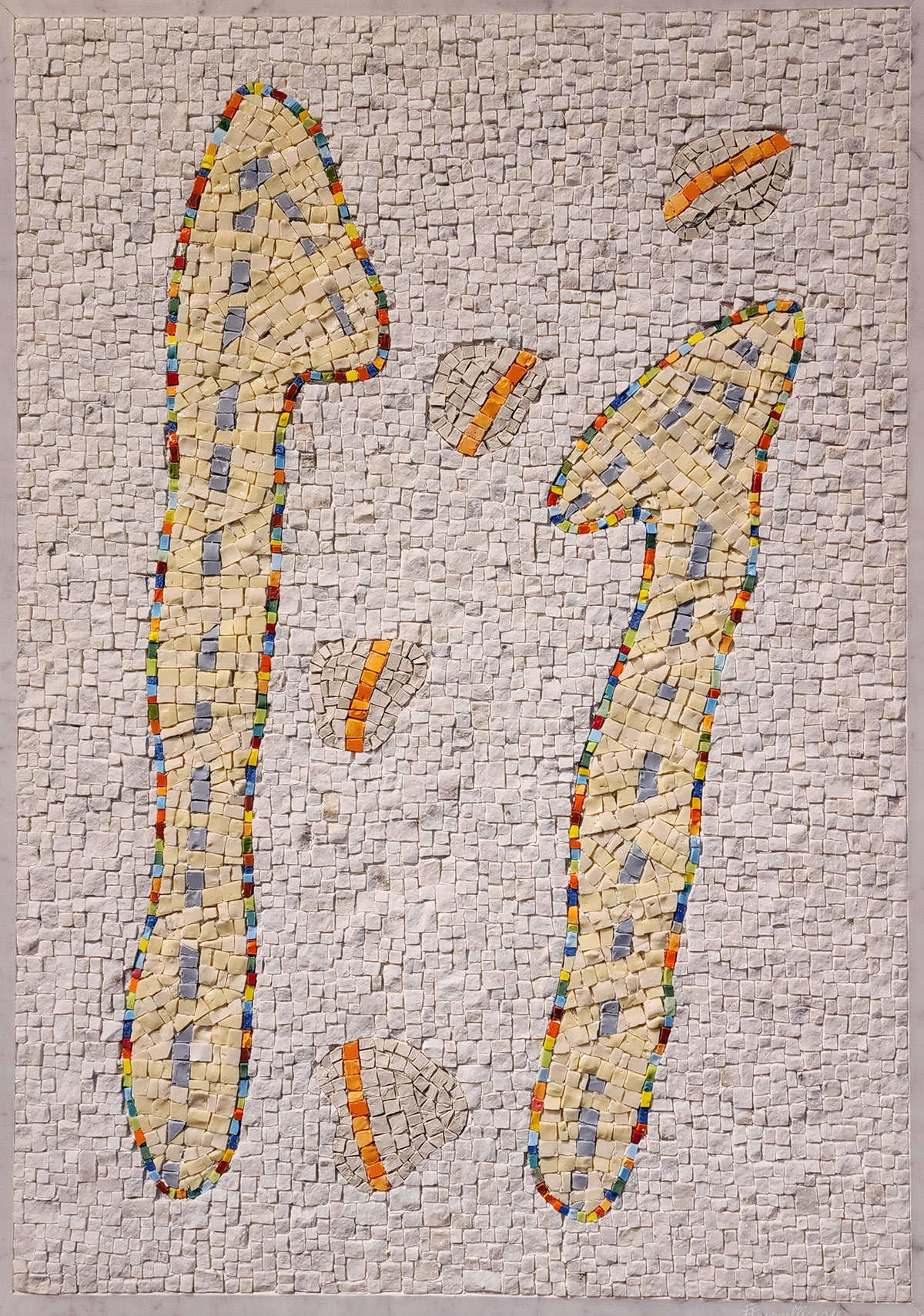

Il motivo della pista (e, di conseguenza, il mai sopito interesse per la biologia e per la genetica) torna anche nelle ultime opere (Isole, Slittamenti, Sospensioni, che appartengono alla produzione degli anni più recenti), spesso financo nel titolo (Piste funambule). La forza del colore che pervadeva le opere precedenti s’è qui un poco attenuta, spesso le linee delle sue composizioni attraversano pagine di marmo bianco, ma Tinarelli rimane un colorista puro, nel senso classico del termine, un artista che lavora, avrebbe detto Baudelaire, definendo forme attraverso il “contrasto armonioso delle masse colorate”, esprimendo la sua poesia epica col vigore e al contempo con la delicatezza delle sue eleganti tessiture cromatiche. Questi lavori recenti, prodotti negli ultimi dieci anni, partono da idee astratte sulle quali s’innestano elementi riconducibili a un qualcosa di concreto (frecce, fiamme, porte, passaggi, attraversamenti, fiumi, ponti, ami... ) con l’idea di partire da un dato, suggerito col titolo, per trasportare il riguardante altrove. L’esistenza, del resto, non procede per traiettorie diritte, ma si dispiega come un percorso fatto di deviazioni, ritorni e inattese rivelazioni: sono queste traiettorie l’oggetto delle opere più recenti dell’artista ravennate. Nel suo lavoro s’avverte poi una sottile oscillazione temporale, una volontà d’oltrepassare la linearità della cronologia per accedere a una visione più profonda del tempo, come a dire che il tempo è un tessuto, più che una sequenza. È del resto il mezzo stesso del mosaico che attiva questa possibilità. Un’arte del comporre e del ricomporre, un atto poetico libero, gioioso, serio, solido e al contempo, spesso, anche ironico.

Non manca, del resto, nella produzione di Tinarelli anche una componente più giocosa, che l’artista considera una forma di divertissement. Valga l’esempio della serie Sui modi di dire cuore, cominciata nel 2010, un’indagine sulla forma del cuore come archetipo emozionale che diviene riflessione leggera, e al contempo innervata di trepidazione, sulla nostra affettività quotidiana (i mosaici, che riproducono in maniera ironica modi di dire e proverbi che hanno a che fare con il cuore, sono tutti accompagnati da testi poetici scritti da amici, artisti, critici il cui cammino s’è incrociato con quello di Tinarelli). Oppure la serie dei libri alluvionati del 2003, un piccolo nucleo di lavori scaturiti da un evento tragico, ovvero l’alluvione che colpì Carrara quell’anno e che inondò lo studio dell’artista, provocandogli la perdita di molti, preziosi libri (e preziosi in tutti i sensi: per il loro contenuto e per il loro costo), tra i quali gli amati cataloghi sui mosaici ravennati o i volumi sulla storia del mosaico: Tinarelli diede nuova vita a quei libri tramite il mosaico, trasformandoli in elementi di opere d’arte in grado di raccontare quella perdita senza senso di rimpianto, con l’idea che anche un oggetto che ha smesso la funzione per la quale era stato concepito possa assumere nuovi, pregnanti significati.

Le opere di Tinarelli sono, in sostanza, inni alla vita. Lo erano negli anni Ottanta, lo sono state per tutto l’itinerario del suo percorso artistico, lo sono tuttora, anche quando assumono una facies più ludica e giocosa. E i lavori più recenti hanno tradotto l’immaginario dell’artista in forme poetiche che riferiscono d’una condizione umana come un percorso fatto di frammenti di esperienze che si stratificano, si separano e si ricompongono continuamente nel tempo. Non sono rappresentazioni della vita: sono, piuttosto, visioni. Visioni d’un artista profondamente innamorato del mosaico, profondamente impegnato nel mosaico. Visioni in cui, peraltro, materia e idea vivono in totale simbiosi: abbondano anche nei titoli i riferimenti alla pratica del mosaico, esiste anche un caso di titolo onomatopeico che rinvia al mestiere del mosaicista (Rito rode pick tack del 1988). Visioni in cui non è neppure raro veder dialogare l’antico e il contemporaneo, talvolta in maniera anche diretta, come quando, nel 2017, la sua Tovaglia romagnola è stata sistemata nella cripta della basilica di San Francesco a Ravenna per l’edizione di quell’anno della Biennale del Mosaico. Visioni poetiche, in sostanza. Sembra quasi che, col tramite della frammentazione e dell’armonia, di un’astrazione gestuale e controllata, d’un segno che fa vivere la superficie, Enzo Tinarelli voglia suggerire che ogni esistenza si costruisca nell’incontro tra caos e ordine, tra logica e irrazionalità, tra passato e presente.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.