A Parma è stato presentato stamani un importante progetto di restauro e valorizzazione riguardante sei sculture figurative in stucco, originariamente parte della decorazione del Teatro Farnese, capolavoro del barocco europeo. L’intervento, avviato a maggio 2025 all’interno della Sala del Trionfo nel Complesso monumentale della Pilotta, mira non solo a recuperare queste opere gravemente danneggiate, ma anche a integrarle in un nuovo percorso museale permanente. L’intero progetto è sostenuto dalla Fondazione Isabel e Balz Baechi, organizzazione svizzera, con sede a Zurigo, impegnata nella tutela del patrimonio culturale europeo e internazionale.

Le sculture, risalenti al 1617 e realizzate da Luca Reti (Laino, 1598 circa – Parma, 1660 circa), plasticatore ticinese, rappresentano un prezioso insieme decorativo, emblematico dell’arte barocca, ma risultano oggi conservate in condizioni frammentarie a causa dei danni subiti durante il bombardamento del 1944.

“La qualità delle statue e la loro provenienza, lo strabiliante Teatro Farnese, hanno attirato l’interesse di un munifico sponsor internazionale, al quale va la nostra gratitudine e che si prende carico di un intervento lungo e delicato”, sottolinea Stefano L’Occaso, direttore del Complesso della Pilotta. “Le statue sono un patrimonio di conoscenza per la loro polimatericità, per la loro complessa natura: sono capolavori dell’effimero, realizzati con una tecnica fragile e raffinata. Paglia, corde, panni e armature metalliche costituiscono l’ossatura di queste imponenti statue in stucco, che integravano l’imponente architettura e le decorazioni pittoriche del Teatro. L’intervento si svolge nella sala del Trionfo ed è quindi un ‘cantiere aperto’, sotto gli occhi dei nostri visitatori.”

Le sei opere in stucco raffigurano tre alfieri, due angeli – forse identificabili come un Puttino e un Genietto – e una figura femminile con decorazione floreale sul petto. Furono realizzate in soli cinque mesi nel 1617 da Luca Reti e dalla sua bottega. Questo gruppo scultoreo aveva una funzione allegorica e simbolica, intesa a rappresentare la contrapposizione tra Guerra e Pace, tematiche fortemente presenti nel linguaggio artistico del barocco europeo.

Il Teatro Farnese stesso, parte integrante del complesso della Pilotta, è considerato un capolavoro dell’architettura e della scenografia barocca, con una storia artistica e culturale di rilievo. Le sculture, quindi, non sono solo oggetti d’arte, ma testimonianze storiche che raccontano la funzione e lo spirito del teatro nei primi decenni del Seicento.

Il bombardamento del 1944 causò gravi danni a queste sculture. Oggi le opere si trovano in uno stato frammentario, con due di esse – un alfiere e la figura femminile – che non sono mai state restaurate e si presentano in condizioni di grave degrado. Le altre quattro, pur avendo beneficiato di interventi conservativi negli anni Settanta, necessitano ora di una revisione approfondita dei supporti espositivi e degli elementi integrati per garantire stabilità e sicurezza. La complessità di questo restauro deriva anche dalla natura polimaterica delle sculture, realizzate con tecniche e materiali che richiedono competenze specifiche e un’attenzione particolare per conservare le caratteristiche originali senza alterarne l’identità.

Il restauro è affidato a due esperte, Elena Zichichi ed Elena Russo, che lavorano sotto la direzione di Gisella Pollastro. Il processo prevede varie fasi: dalla messa in sicurezza delle opere alla pulitura delicata, dal consolidamento strutturale alla reintegrazione selettiva delle parti mancanti o deteriorate. L’obiettivo principale è conservare il più possibile i materiali originari, rispettando le tecniche esecutive originali. Questo approccio permette di mantenere l’autenticità storica e artistica delle sculture, garantendo al contempo la loro fruibilità per le future generazioni.

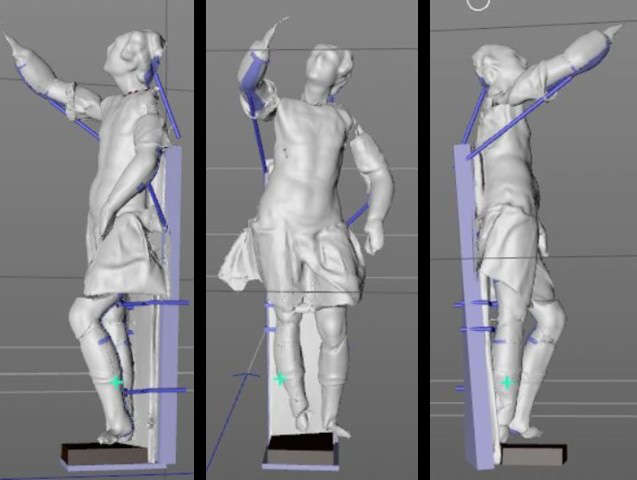

Parallelamente all’intervento conservativo, il progetto prevede una valorizzazione digitale innovativa. Le sculture saranno ricollocate virtualmente nella loro posizione originaria all’interno di una ricostruzione tridimensionale del Teatro Farnese. Questa ricostruzione 3D non solo riproduce fedelmente l’ambiente originario, ma è arricchita da modelli integrativi che ipotizzano l’aspetto originario delle opere prima della loro distruzione. Questo consentirà una fruizione immersiva e accessibile, pensata per un pubblico ampio, con una forte valenza didattica e culturale.

Poiché non è possibile ricollocare fisicamente le sculture nella sede originale del teatro, il progetto punta a creare un nuovo allestimento permanente all’interno del percorso espositivo della Pilotta, garantendo così una continuità storica e culturale nel racconto del complesso monumentale. “Intervenire su queste sculture”, afferma Gisella Pollastro, “significa confrontarsi con una materia fragile e complessa, segnata dal tempo e dalla violenza del bombardamento del 1944. Non è solo un lavoro di restauro, ma un gesto di responsabilità verso un patrimonio che ha attraversato la distruzione, la dispersione e la dimenticanza. Le opere oggi in restauro sono ciò che rimane di un grande allestimento scenografico, parte della storia del Teatro Farnese e della città. Il nostro intervento mira a ricomporre, per quanto possibile, non solo le forme originarie, ma anche il contesto storico e artistico in cui nacquero. È un lavoro che unisce rigore scientifico e coscienza storica: recuperare queste sculture significa proseguire, dopo decenni, quel percorso di ricostruzione materiale e morale avviato nel dopoguerra, e fare un ulteriore passo avanti nella restituzione della memoria. È un lavoro che unisce competenze tecniche e ricerca storico-artistica e che oggi si apre anche allo sguardo del pubblico: il cantiere allestito nella Sala del Trionfo permette a tutti di seguire da vicino questo processo, attraverso un dialogo tra restauro, tecnologia e narrazione storica. Un modo per riconnettere le persone alla memoria dei luoghi”.

Il sostegno finanziario e organizzativo della Fondazione Isabel e Balz Baechi è stato decisivo per l’avvio e lo sviluppo di questo intervento. La fondazione, con sede in Svizzera, opera nel campo della tutela e promozione del patrimonio culturale europeo e internazionale, focalizzandosi su iniziative che permettono il recupero e la valorizzazione di opere d’arte e siti storici di grande valore.

Questo progetto rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra enti pubblici, esperti conservatori e fondazioni private possa portare a risultati importanti nella salvaguardia della memoria artistica e culturale. La restituzione delle sculture al pubblico, attraverso un restauro accurato e una valorizzazione digitale all’avanguardia, contribuisce ad arricchire l’offerta culturale di Parma e del suo celebre Complesso della Pilotta. “Sostenere questo progetto”, afferma Paola Potenza, responsabile dei progetti di restauro della Fondazione Isabel e Balz Baechi, “significa riaffermare il valore della cultura come spazio di responsabilità, cura e trasmissione. Le sculture del Teatro Farnese, segnate dal tempo e dalla storia, ci parlano non solo di eccellenza artistica, ma anche di una memoria da ricostruire. Intervenire oggi su di esse significa conservarle nel rispetto della loro materia originaria, ma anche restituirne il senso profondo attraverso strumenti innovativi, capaci di renderle nuovamente leggibili e accessibili. È in questo intreccio tra materia, tecnologia e pensiero che il patrimonio torna a essere spazio vivo di riflessione collettiva, capace di parlare al presente con profondità e responsabilità”.

Dopo l’inaugurazione del 1628, il Teatro Farnese fu utilizzato raramente, principalmente a causa dei costi elevati e della complessità tecnica. Lo spazio subì un graduale declino, anche a causa dei cambiamenti sociali legati all’Illuminismo e alla diffusione del melodramma moderno. Nonostante l’abbandono, il teatro continuò a destare curiosità tra i viaggiatori del Grand Tour, che hanno fortunatamente lasciato testimonianze scritte e grafiche di questo luogo.

Dal 1867, il governo nazionale iniziò una serie di interventi conservativi, culminando nella riapertura del teatro nel 1913. Di primaria importanza fu l’elezione di una Commissione Conservatrice il 12 luglio del 1879, volta a preservare il teatro nella sua interezza e di cui fu presidente Camillo Boito nel 1883. Dal 1879 al 1883 venne avviata una campagna di restauro delle sculture che decoravano il proscenio, testimoniata da una ricca documentazione d’archivio. Risale invece al 1907 il restauro delle sculture equestri dei Farnese.

Nel 1944 il Teatro Farnese fu gravemente danneggiato da un bombardamento che distrusse gran parte delle strutture lignee e delle statue in stucco. Dal 1956 al 1962, si avviò una campagna di reperimento, catalogazione e messa in sicurezza della struttura lignea e delle opere superstiti che consistette nel sollevamento e nel ricovero delle opere ai piedi del palcoscenico e delle gradinate, poggiate a parete o dentro dei supporti lignei provvisori. L’aspetto odierno del teatro è dovuto agli interventi di restauro che avvennero in quegli anni finalizzati alla ricostruzione delle membrature architettoniche, garantendo la riconoscibilità delle reintegrazioni lignee. Nel 1970 si passò al ricovero delle opere nel magazzino sotto il palcoscenico in posizione supina; il trasporto comportò una variazione delle posizioni degli arti e delle teste di tutte le opere e la perdita di alcuni elementi plastici e di supporto. Infine, nel 1978, ci fu il restauro di alcune opere affidato ad una ditta bolognese che implicò pulitura, consolidamento, ristabilimento della corretta posizione delle opere rinforzando i punti nodali dell’intelaiatura metallica, riposizionamento dei frammenti originali e reintegrazione degli elementi mancanti con la scagliola; fu impiegata la struttura di supporto lignea utilizzata nel primo dopoguerra per mantenere in posizione eretta le sculture.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.