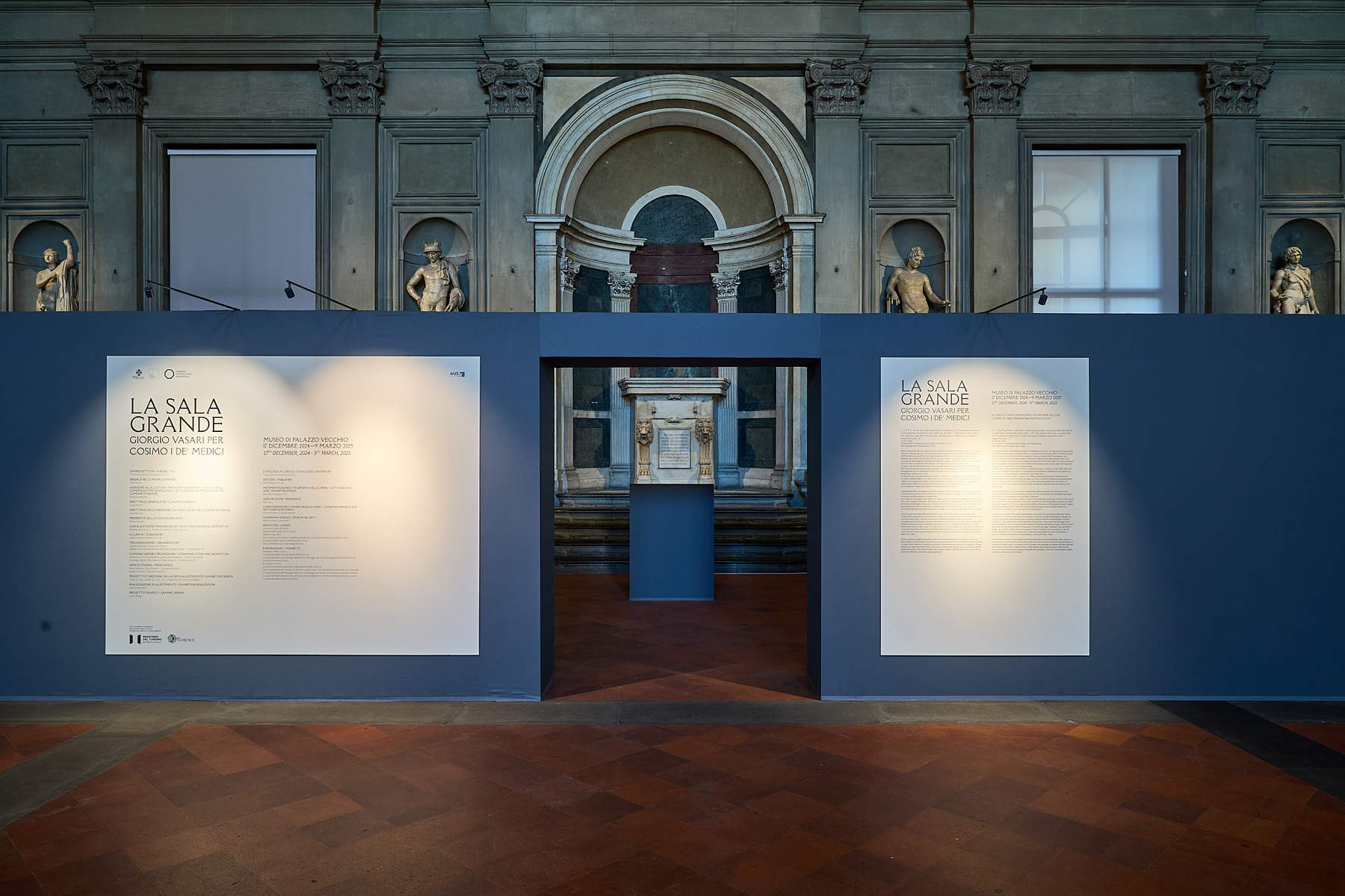

A Firenze, in occasione dei 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici e di Giorgio Vasari, Palazzo Vecchio celebra il loro straordinario sodalizio artistico con una mostra dedicata alla decorazione della Sala Grande, più nota oggi come Salone dei Cinquecento. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze e dalla Fondazione MUS.E, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo attraverso il Fondo Siti UNESCO e città creative, esplora uno dei più significativi progetti della Firenze medicea. La mostra, intitolata La Sala Grande. Giorgio Vasari per Cosimo I de’ Medici, è a cura di Carlo Francini e Valentina Zucchi e si può visitare dal 17 dicembre 2024 al 9 marzo 2025.

Il Salone dei Cinquecento, al centro della mostra, fu sottoposto a un radicale rinnovamento nella seconda metà del XVI secolo, sotto la guida di Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Firenze, 1574). La decorazione della sala fu voluta dal duca Cosimo I (Firenze, 1519 – 1574) in occasione delle nozze del figlio primogenito, il principe Francesco, con Giovanna d’Austria, celebrate nel dicembre del 1565. I lavori, avviati nel 1563, trasformarono lo spazio in una grandiosa celebrazione della Toscana e del potere mediceo, grazie all’apporto di artisti, artigiani e maestranze coordinati dal Vasari.

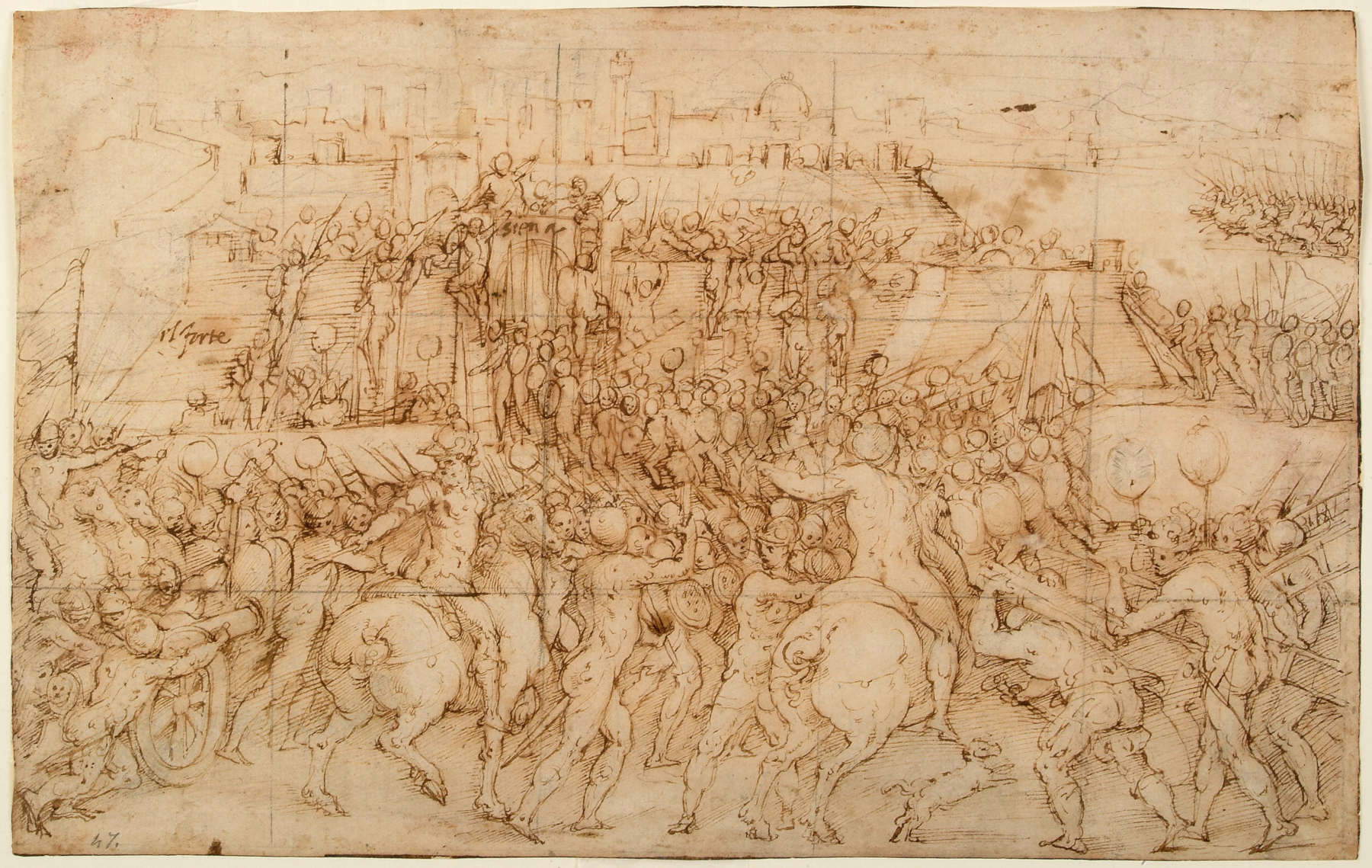

Il progetto, realizzato con il fondamentale apporto del colto Vincenzo Borghini, prevedeva un nuovo soffitto ligneo a cassettoni, sopraelevando le pareti di circa sette metri e arricchendole con monumentali dipinti. La simbologia della decorazione esalta le vittorie di Firenze su Pisa e Siena, con episodi storici, allegorie dei quartieri cittadini e delle città toscane che compongono una vera e propria mappa storico-geografica.

Un elemento centrale della mostra è l’esposizione dei disegni preparatori del soffitto e delle pareti, opera di Vasari stesso. Tra questi spiccano le rappresentazioni della Presa di Porta Camollia e della Battaglia di Marciano, scene legate alla guerra contro Siena, e i bozzetti per il soffitto, come quello che raffigura Cosimo mentre studia la conquista di Siena. Quest’ultimo subì una modifica significativa: il duca chiese infatti di essere circondato non dai consiglieri, ma dalle proprie virtù, a sottolineare la sua autorità morale oltre che politica. La lettera di Cosimo a Vasari che testimonia questa richiesta è un prezioso documento esposto in mostra.

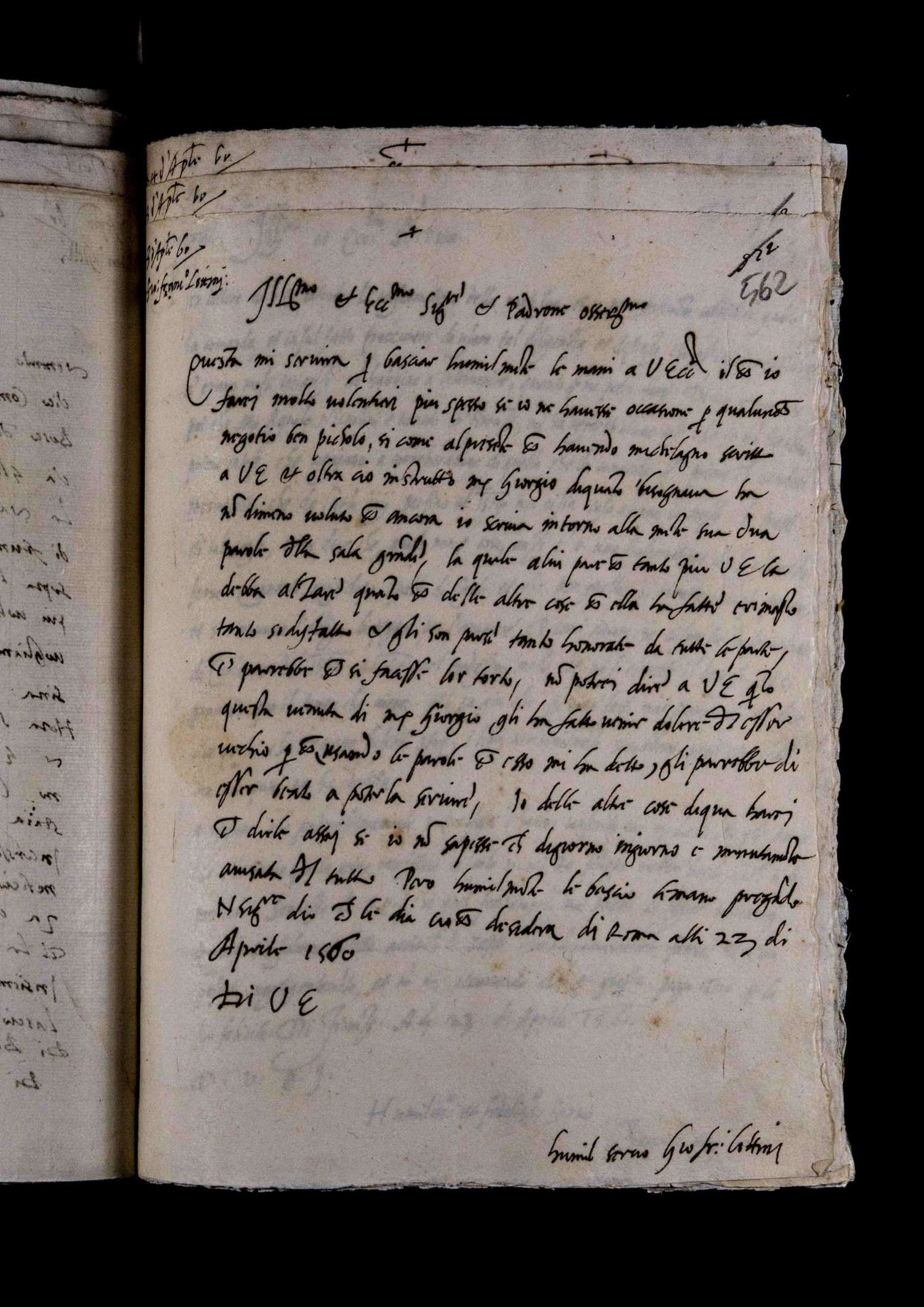

La mostra offre anche uno spaccato dei processi creativi e organizzativi dietro un’impresa tanto ambiziosa. Una serie di lettere, provenienti dall’Archivio di Stato di Firenze, documenta i continui scambi tra Cosimo e Vasari. “Da che V. E. I. con la sua solita grandezza s’è degnata di farmi grazia che questo anno presente noi mettiam mano alla sala grande […] del palazzo Suo”, scriveva Vasari al duca il 3 marzo 1563, “opera che supererà ogni altra che sia stata mai fatta da e’ mortali per grandezza et magnificenzia, sì per gli ornamenti di pietre, statue di bronzi, marmi, fontana et per l’invenzione et storie di pitture che s’apparecchiano ora nel palco e nelle facciate di sotto. E nel vero non bisognava a tanta opera altro animo che ‘l Suo nè manco grandezza, et perché tutta questa inventione nascie tutta, dico, dagli alti concetti di Lei, insieme con la ricchezza delle materie, che non solo superaranno tutte le sale fatte dal Senato Viniziano e di tutti e’ re et imperatori e papi che furon mai, atteso che, se bene ànno auto i tesori, non à auto nessun di loro ne’ suo luoghi un corpo di muraglia sì grande e sì magnifico, né anche un animo sì invitto, da saper por mano a una impresa sì terribile e di tanta importanza. Ringrazio doppo Dio Voi, Signor mio dolcissimo, poi che mi avete aparecchiato innanzi una impresa tanto onorata et tanto degnia, acciò che il mio ingegno e virtù vivi, tal qual ell’è a paro col grandissimo nome Suo […] E perché non ho, Signor mio, parole da ringratiarla di tanto obligo et onor fattomi da Lei, vederò […] di preparami a una nuova via di fatiche e di studi per ispremer di me tutto quel che di bene e buono può far l’arte del disegnio, acciò quel che mi uscirà dalle mani sia pieno non solo di belle invenzioni, di fierezza, rilievo, vivacità e giuditio”. Così rispondeva Cosimo a Vasari il 14 marzo: “Messer Giorgio Nostro carissimo. La descrittione […], con il disegno che Ci mandate con essa per la sala grande et suo palco, Ci piace assai, massime dimostrando li principi dello stato et a poco a poco la sua propagatione. Due cose per hora Ci occorre ricordarvi, L’una che la corona et assistenza di quei consiglieri che volete metterci atorno nella deliberatione della guerra di Siena non è necessaria, perché Noi soli fummo, ma si bene vi si potrebbe figurare il Silentio, con qualche altra Virtù che representessi il medesimo che li consiglieri. L’altra, che in uno di quei quadri del palco si vedesse tutti li stati Nostri insieme, a denotare l’ampliatione et l’acquisto, oltre che son necessarie ancora in ogni historia qualche motto o parole, per maggiore espressione del figurato. Da Pisa li 14 marzo 1563. El Duca di Fiorenza a Giorgio Vasari, Pittore et architetto nostro carissimo a Fiorenza”.

Presenti anche scambi con altre figure autorevoli. Un episodio di particolare rilievo riguarda Michelangelo Buonarroti: già nel 1560, Vasari mostrò a Roma un modello ligneo della sala al maestro, che ne espresse un parere entusiasta (“Illustrissimo Signor Duca”, scriveva Michelangelo, “Io ho visto e disegni delle stanze dipinte da Messer Giorgio e il modello della sala grande con il disegnio della fontana di Messer Bartolomeo che va in detto luogo. Circa alla pictura m’è parso veder cose maravigliose, come sono e saranno tutte quelle che sono e saran fatte sotto l’ombra di V.E. Circa al modello della sala così come è mi par basso: bisognerebbe, poi che si fa tanta spesa, alzarla al meno braccia 12”). Un altro documento significativo è il giornale delle Fabbriche Medicee, che registra dettagli sugli interventi, dai compensi delle maestranze ai materiali utilizzati. Tra le curiosità, si segnala il pagamento effettuato nel 1570 a Taddeo di Francesco battiloro per ben 3500 foglie d’oro, utilizzate nella decorazione e utili per “mettere doro gli ornamenti delle storie delle facciate di detto salone”.

Alla realizzazione del Salone dei Cinquecento partecipò un team di eccellenza. Vasari, oltre a concepire e dirigere il progetto, si occupò direttamente di alcune decorazioni. Al suo fianco operarono maestri muratori come Bernardo d’Antonio di Monna Mattea e legnaioli come Battista di Bartolomeo Botticelli. Per le pitture furono coinvolti artisti del calibro di Giovanni Stradano, Giovanni Battista Naldini e Jacopo Zucchi, mentre decoratori come Stefano Veltroni, Tommaso di Battista, Orazio Porta e Marco da Faenza si occuparono delle finiture.

Nel dicembre del 1565, in un Salone dei Cinquecento completamente trasformato, ebbero luogo le celebrazioni nuziali del principe Francesco con Giovanna d’Austria. Come racconta Domenico Mellini, la sala fu teatro di uno spettacolo teatrale e di un sontuoso banchetto, illuminata da dodici grandi luci a forma di corone e ornata da tele monumentali con vedute di città toscane, inframezzate da luci e sfere di cristallo riempite con acque colorate “che rendevano per la trasparenza d’un gran lume che gli era dietro a quel corpo diafano che faceva un grandissimo splendore”.

La mostra consente di seguire l’intero percorso artistico e architettonico che ha portato alla realizzazione della Sala Grande, offrendo al pubblico la possibilità di comparare i disegni preparatori esposti con le decorazioni tuttora presenti. Questo dialogo tra passato e presente è arricchito dalla produzione video di Art Media Studio, che propone dettagli e confronti significativi tra le opere esposte e gli affreschi della sala.

Parallelamente, una delle sale degli appartamenti privati di Cosimo ospita un omaggio contemporaneo al Vasari. Il maestro orafo Paolo Penko ha infatti realizzato una replica della catena e della medaglia donate all’artista da Papa Pio V nel 1571, quando Vasari fu insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine dello Sperone d’Oro e del cavalierato di San Pietro, come lui stesso scriveva: “A dj 30 di Giugno 1571 […] S. Santità mj fé Cavaliere Spron doro et mj donò un Cavalierato di San Pietro che costò spedito scudi 900 et dj donativo scudi 150 et una catena di 80 scudi”.

L’intera decorazione del Salone dei Cinquecento, insieme agli interventi successivi sulle pareti est e ovest, rappresenta un monumentale tributo alla grandezza di Cosimo I e alla straordinaria abilità di Giorgio Vasari, capace di coordinare un progetto complesso in tempi rapidi. La mostra non è solo un omaggio a questa impresa artistica, ma una testimonianza vivente della Firenze medicea, capace di influenzare le corti europee del tempo e di stupire ancora oggi con la sua magnificenza.

L'autrice di questo articolo: Franca Manenti Valli

Franca Manenti Valli (Reggio Emilia, 1930) è architetto e storica dell'architettura. Laureata in Architettura all'Università di Firenze ha lavorato a lungo con il suo studio, fondato assieme al marito Giovanni Manenti, nell'ambito del restauro degli edifici storici, soprattutto rinascimentali. Studiosa dei sistemi metrici antichi e dei loro collegamenti con la simbologia teologica, ha analizzato i rapporti forma-misura-numero di alcune opere leonardesche e di diversi edifici antichi. Dal 1996 al 2002 è stata consigliere dell’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna, inoltre ha insegnato alla facoltà di Architettura di Firenze e all'Ateneo Pontificio di Roma.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.