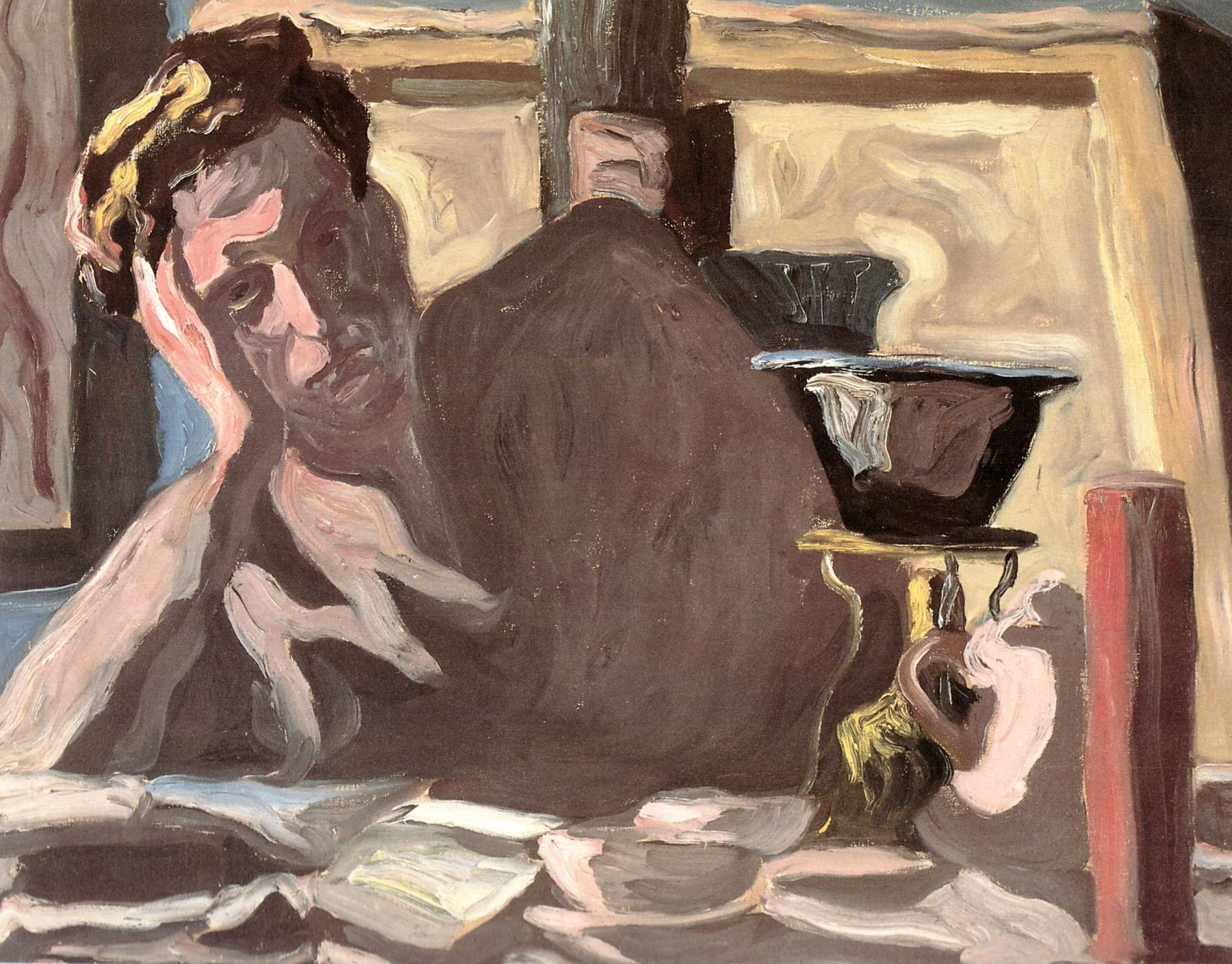

La sigaretta elegantemente nella mano destra e il corpo mollemente adagiato allo schienale della poltrona, sul volto un’espressione mista di disincanto e malinconia. Così, nel 1942, Piero Martina ritrae Carlo Levi. Oppure è stato il pittore e scrittore antifascista, finito nel 1935 al confino nella Lucania che gli detterà dal 1943 il capolavoro Cristo si è fermato a Eboli (edito nel 1945), che in questa posa si è fatto raffigurare dal più giovane amico (l’uno è nato nel 1912, l’altro dieci anni prima)? È, del resto, la medesima postura da fumatore in poltrona con la quale, sempre nel 1942, Carlo Mollino ritrae-fotografa Piero Martina tra gli arredi, i quadri, i modelli in gesso e le nature morte del suo atelier di pittore (autodidatta e con un inizio da fotografo) a Torino. Infine, ultimo esempio di questa triangolazione di ritratti e di affetti, il dipinto che Carlo Levi esegue, ancora nel 1942, immortalando un meditabondo Martina con la sua proverbiale “pennellata ondosa” che si perde tra i capelli ribelli, sull’abito stropicciato e che indugia nel fondo monocromo, ma mosso come un mare agitato, che invade il primo piano abitato dal giovane compare.

Con i due ritratti a olio del 1942 prende le mosse la mostra (aperta fino al 14 settembre alla Galleria d’arte moderna di Roma) Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, curata da Daniela Fonti, Antonella Lavorgna e Antonella Marina (secondogenita del pittore morto a Torino nel 1982), ma con la collaborazione di Giovanna Caterina De Feo che si è occupata della sezione sui 19 inediti di Levi della raccolta appartenuta ad Angelina De Lipsis Spallone.

Una esposizione, questa nel museo comunale nell’ex convento di via Crispi a Roma, che esalta e spiega bene il lavoro dei due pittori di Torino, ma entrambi anche presenti e attivi a Firenze e a Roma, proprio dal confronto serrato tra le loro opere, pur diverse per poetica e stile, e dal rispecchiamento di storie, persone e amori. Ecco infatti, proprio accanto ai due ritratti dell’uno all’altro eseguiti nel 1942, il volto di Enrico Paulucci nella posa da malinconico (la mano che sorregge il mento) del dipinto del 1929 di Carlo Levi quando i due, il ritrattista e il suo modello, militavano in quel gruppo dei Sei di Torino che, sotto l’egida di Felice Casorati, la spinta del mecenate Riccardo Gualino, l’apporto critico di Edoardo Persico, con la benedizione di Lionello Venturi, guardava più a Parigi che a Roma, alle avanguardie europee di matrice impressionista e “fauve” piuttosto che al classicismo autarchico del Novecento sarfattiano – giusta la sottolineatura di questo aspetto di politica cultura, e politica tout court, fatta da Daniela Fonti nel testo in catalogo (Silvana editore, 150 pagine).

E se nell’orecchio rosso e nel naso paonazzo di Paulucci, Carlo Levi registra le novità linguistiche dell’“espressionismo ebraico” dei vari Soutine, Modigliani o Chagall visti a Parigi, dove spesso si reca e sosta a metà degli anni Venti, al post impressionismo di un Bonnard sembra guardare, un decennio dopo, il giovane amico nel dipinto raffigurante, in un’atmosfera rarefatta e senza ombre da nebbioso paesaggio padano, I due baroni (Sartorio): l’opera è conservata, come la maggior parte dei suoi lavori, nell’Archivio Martina che, con la Fondazione Levi e la collezione De Lipsis Spallone, hanno prestato la maggioranza dei dipinti esposti ora a Roma.

Ancora volti e storie di pittura a confronto in una rassegna-dittico che, tuttavia, non si ferma alla ritrattistica, ma che si fonda sul faccia a faccia di paesaggi, nudi e nature morte. Ecco allora Carlo Levi con il Ritratto di Carlo Mollino della Gam di Torino, davvero una foto tessera per incisività dello sguardo e mancanza di contesto ambientale, realizzato ad olio su tela nel 1938. E, specularmente, ma trent’anni dopo, quello eseguito da Piero Martina (il quadro è il collezione privata), facendo accomodare il grande architetto e fotografo torinese in una comoda poltrona e raffigurandolo a figura intera, pur cancellando quasi il viso in una gestualità pittorica alla Francis Bacon.

E c’è da sottolineare che il pittore più anziano e grande sponsor dell’amico (Levi scrive per la mostra d’esordio di Martina a Genova nel 1938 e poi ancora per la personale del 1951 alla galleria Il Pincio di Roma) mantiene dagli anni Trenta alla morte (1975) la linea dritta di uno stile espressionista che nel dopoguerra si tinge di neorealismo meridionalista, mentre il giovane Piero sperimenta in continuazione, accogliendo e rivisitando le novità dell’arte europea del dopoguerra.

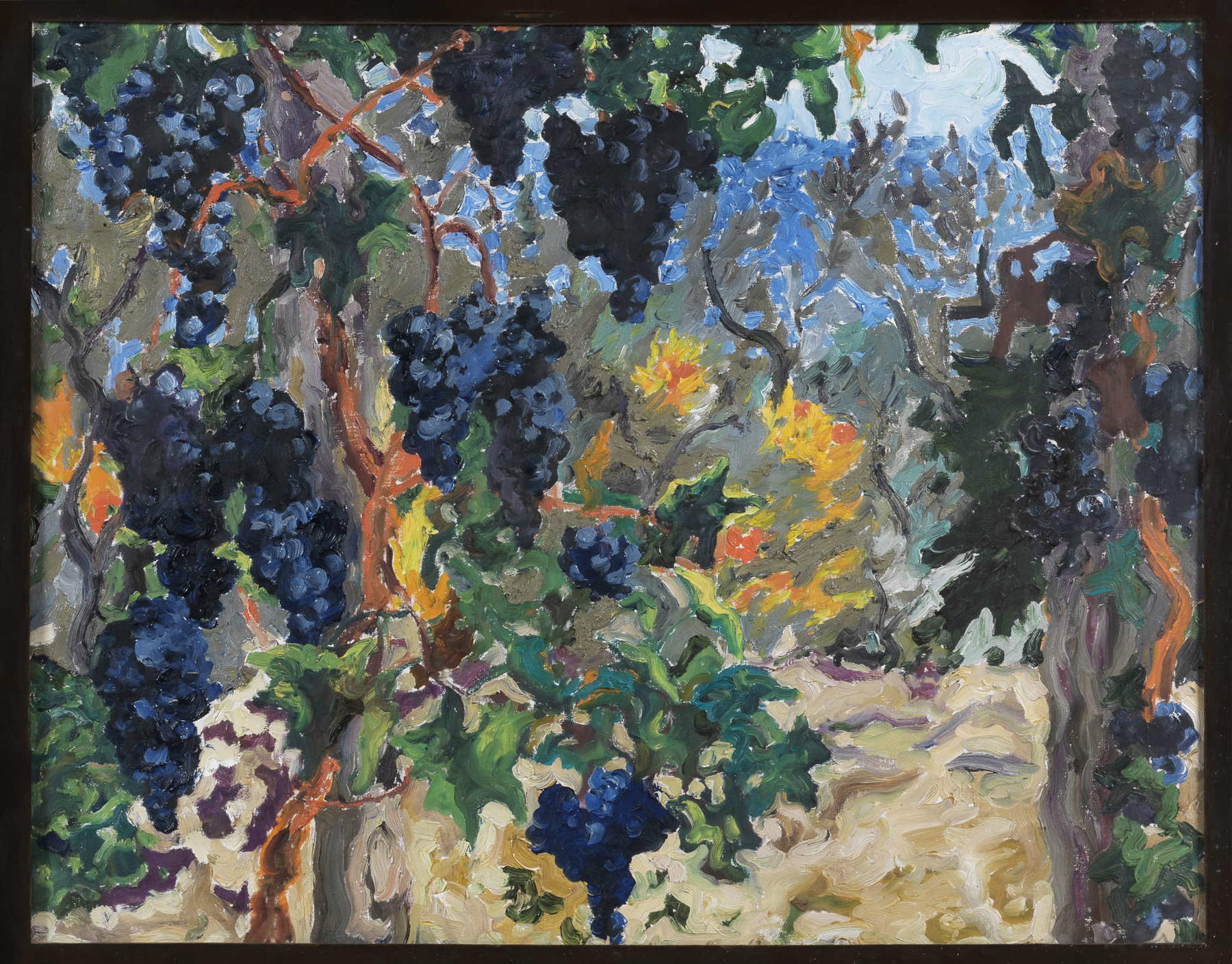

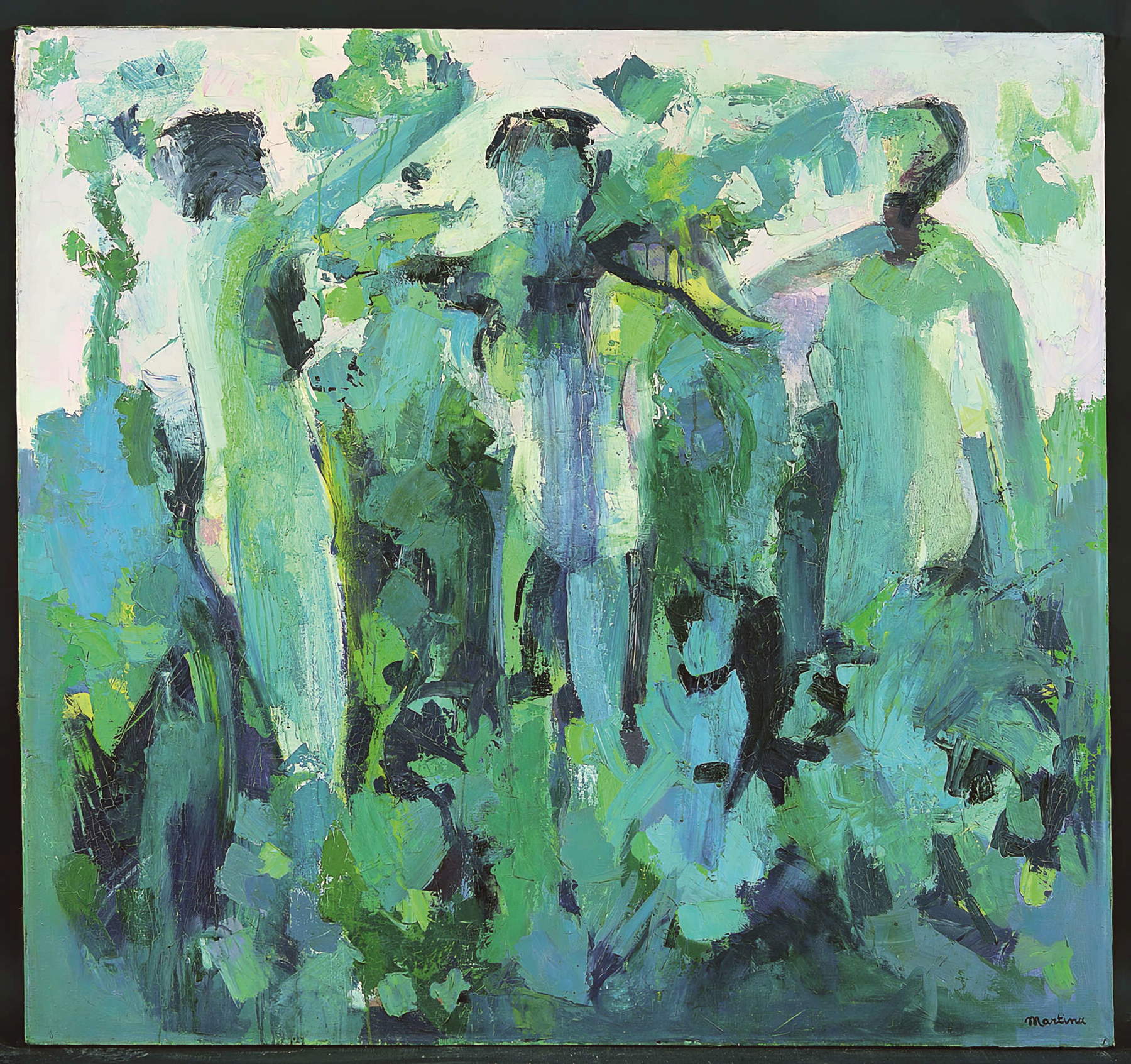

Basta guardare ai paesaggi nei quali Carlo Levi mantiene coerentemente per tutta la vita, fino ai finali carrubi della campagna di Alassio (alla Fondazione Levi di via Ancona a Roma è aperta la mostra sul “Giardino perduto”), quella “pennellata ondosa” registrata a metà degli anni Trenta per lo più sui toni smorti crema e grigio dopo l’orgia dei colori “fauve” a contatto dei Sei. Laddove Martina, nelle vedute di una Torino industriale, invernale e imbiancata, accoglie un fare largo e materico, deciso, della pennellata, che è l’opposto di quella indeterminatezza acquosa e impressionista del suo “Corso San Maurizio” (collezione privata) del 1933.

Moderno e curioso Martina lo è anche negli attivissimi anni Cinquanta (dal 1948 al 1956 è presente a tutte le cinque Biennali di Venezia) quando immette inserti da cubismo sintetico (la vera pagina di uno spartito e un’ala di farfalla tra i capelli della modella-musicista) nel collage della Ragazza al clavicembalo, soggetto trattato nel 1940 esclusivamente con una pittura di impianto post-tardo impressionista.

Altra sezione importante, anche se non sempre esaltante sul piano pittorico, di questo confronto tra i due “allievi” del grande Felice Casorati (a cui, lo ricordiamo, è dedicata fino al 30 giugno l’ampia antologica milanese a Palazzo Reale) è la sala della mostra riservata alle opere della “Stagione dell’impegno civile”, con la Tessitrice (collezione Cgil) di impianto neocubista che Martina espone alla Biennale di Venezia del 1952, o il suo Paesaggio meridionale del 1949 (Gam, Torino) con un sole rosso “dell’avvenire” che spacca il cielo della campagna pugliese, esperita in un – ormai indispensabile - viaggio a Sud.

Sullo stesso piano dell’impegno politico sta Carlo Levi, campione del meridionalismo neorealista, con l’intenso Ragazzo lucano del 1935, l’anno del confino ad Alviano per l’intellettuale ebreo amico a Torino del martire antifascista Piero Gobetti, a confronto con i dipinti più esplicitamente ispirati al Cristo si è fermato ad Eboli (ad esempio, I fratelli del 1953 prestato dalla Gam di Torino) ma anche con lo scugnizzo romano Ragazzo Aleandro del 1952 da guardarsi in parallelo con i marmocchi, pezzenti e sorridenti, della Roma affamata del dopoguerra, immortalati dalla macchina fotografica di Richard Avedon (fino al 17 maggio, gli scatti del reporter americano sono esposti peraltro nella mostra alla Gagosian Gallery, sempre su via Crispi a Roma).

Ancora confronti incrociati nel 1942, ma sul piano della natura morta: con i meloni, le pere e le cipolle del quadro di Levi e le rose con le conchiglie di uno di Martina; o, stesso anno, il Gallo morto del primo contrapposto al più innovativo Galli in gabbia del secondo. E poi da segnalare, nella galleria dei ritratti che ha reso celebre Levi, l’Anna Magnani, sua vicina di casa a palazzo Altieri negli anni Cinquanta e, del 1941, l’Eugenio Montale con la sigaretta in mano.

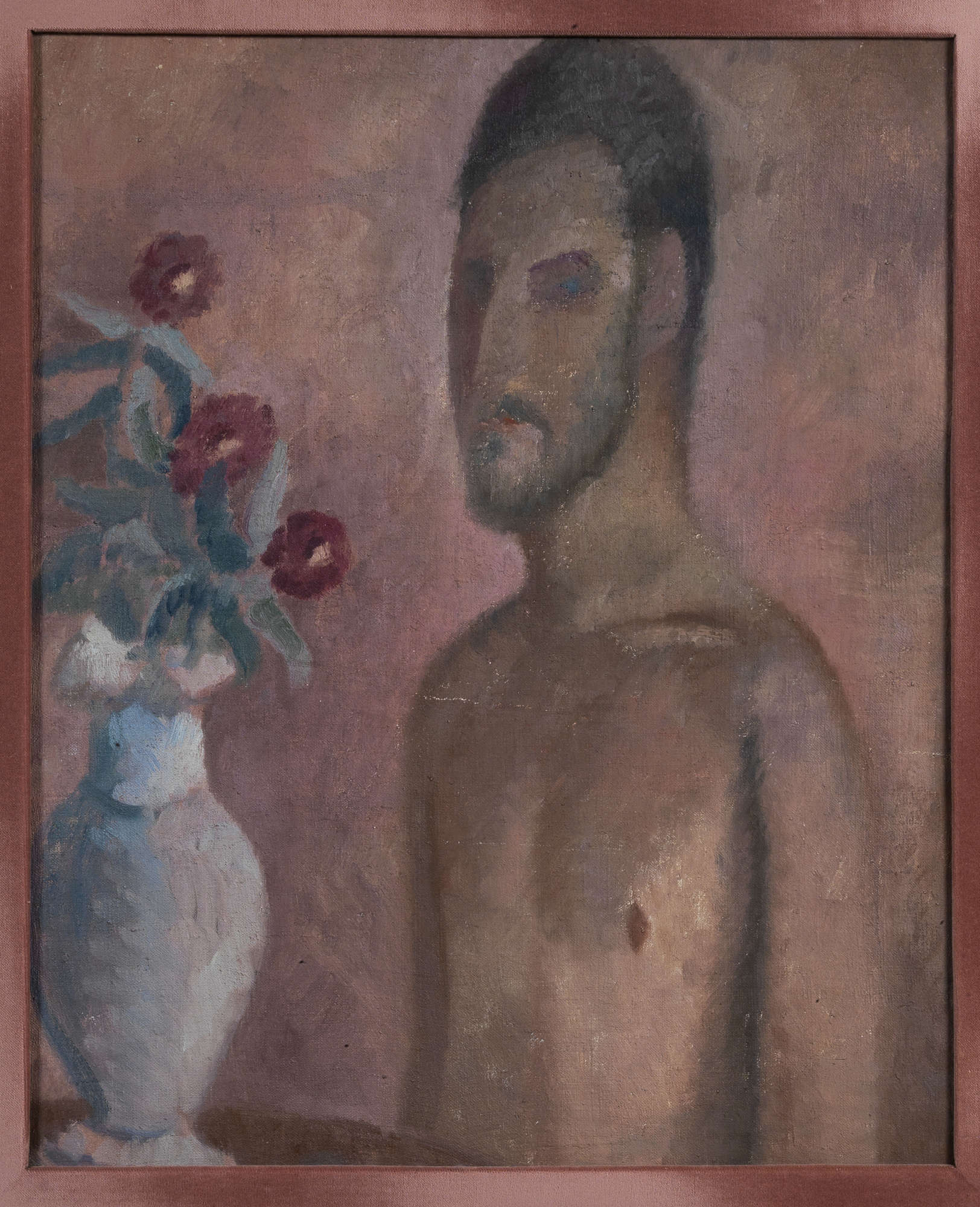

Ma la corsa in parallelo tra i generi comuni e gli approcci diversi dei due pittori, raggiunge la vetta nei nudi. Su una parete troviamo lo splendido Nudo con la sedia del 1928 di Levi (riprodotto sul catalogo della sua antologica d’addio, a Mantova, nel 1974) a confronto con la modella che nasconde il viso nel Nudo seduto del 1940 di Martina. E poi il drammatico, colossale e anti guttusiano, Donne furenti del 1934 di Levi a confronto con l’ormai astratto-informale Nudi nella vigna verde (1961) del più giovane amico.

Nudo appare del resto lo stesso Carlo Levi nel quadro della collezione che Angelina De Lipsis, pediatra e moglie del medico abruzzese Dario Spallone, allestì dal 1977 acquistando molti dipinti del maestro direttamente da Linuccia Saba, figlia del grande poeta triestino e compagna del pittore torinese (e artista lei stessa) scomparso due anni prima. Ma in questo bell’Autoritratto del 1927 Levi si raffigura in rosa e a mezzo busto, in chiave quindi pudica; mentre esplicito è il gesto di autoerotismo (sul modello casto, per intenderci, della Venere di Giorgione o di quella di Tiziano) presente nel suo Nudo di donna (Signora Olivetti) del 1939. Le curatrici della mostra romana hanno scelto di proporre il “verso” di questo dipinto a olio, mentre sul “recto” è appare il Ritratto della signora Olivetti.

È sempre lei, Paola Levi, la moglie dell’industriale Adriano Olivetti, che appare però vestita in tailleur e con in testa un cappellino nero abbellito da un bouquet floreale. In un’unica tela, insomma, due versioni per l’effigie della donna amata: quella ufficiale che la raffigura eretta, elegante, signorile; e, l’altra, privata e intima, del nudo disteso in un gesto velato di autoerotismo, mentre con l’altra mano la modella si copre il viso.

L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.