Roma torna a ospitare Arte e Collezionismo, una delle rassegne più attese per il mercato dell’alto antiquariato, e tra gli stand che si preannunciano più promettenti di questa edizione figura quello della galleria 800/900 Artstudio di Livorno. Lo spazio espositivo propone un percorso che attraversa, con libertà e intensità, l’arte italiana tra Ottocento e Novecento. Non si tratta di una selezione cronologica né di un ordinamento scolastico, ma di un dialogo tra epoche e sensibilità differenti, dove i linguaggi si confrontano e le opere parlano tra loro, restituendo al visitatore la ricchezza di un periodo complesso e fecondo.

Una delle pareti principali è dedicata interamente al Futurismo, movimento che ha rivoluzionato la cultura artistica del Novecento italiano e internazionale con il suo slancio verso la modernità. Il pubblico può ammirare un raro Tondo geometrico di Giacomo Balla (Torino, 1871 – Roma, 1958), databile tra il 1917 e il 1920, un’opera circolare che unisce rigore compositivo ed energia visiva. Firmata “Futur Balla”, la tela mette in relazione forme triangolari e colori vibranti, costruendo un equilibrio dinamico che incarna perfettamente la tensione tra ordine e movimento, tra astrazione e ritmo. Accanto al Tondo, trovano spazio le Linee andamentali + spazio, eseguite tra il 1920 e il 1925, che approfondiscono la ricerca di Balla sul dinamismo e sull’armonia dei contrasti cromatici. In queste opere la pittura diventa musica visiva, fatta di traiettorie e vibrazioni che suggeriscono un tempo in movimento.

Nello stesso nucleo figurano due studi di Gino Severini (Cortona, 1883 – Parigi, 1966), che raccontano l’evoluzione del suo linguaggio artistico. La Danseuse del 1913 presenta la figura frammentata e scomposta in segmenti e curve, in pieno spirito futurista, per restituire l’impressione della danza come ritmo e modernità. Due anni più tardi, con lo studio per la Femme assise – La modiste (1915), Severini si muove verso un registro più riflessivo, vicino al cubismo sintetico. Qui la figura, costruita con geometria rigorosa, si allontana dal dinamismo per farsi statica e misurata. Campiture nere e contorni netti compongono una visione in cui l’assenza di colore si traduce in concentrazione e ordine. A chiudere la sezione futurista compare Carlo Carrà (Quargnento, 1881 – Milano, 1966) con lo studio della Stazione di Milano (1910), che testimonia il fervore metropolitano dell’epoca. Carrà cattura il mito della città moderna, celebrandone architetture e velocità come simboli di progresso.

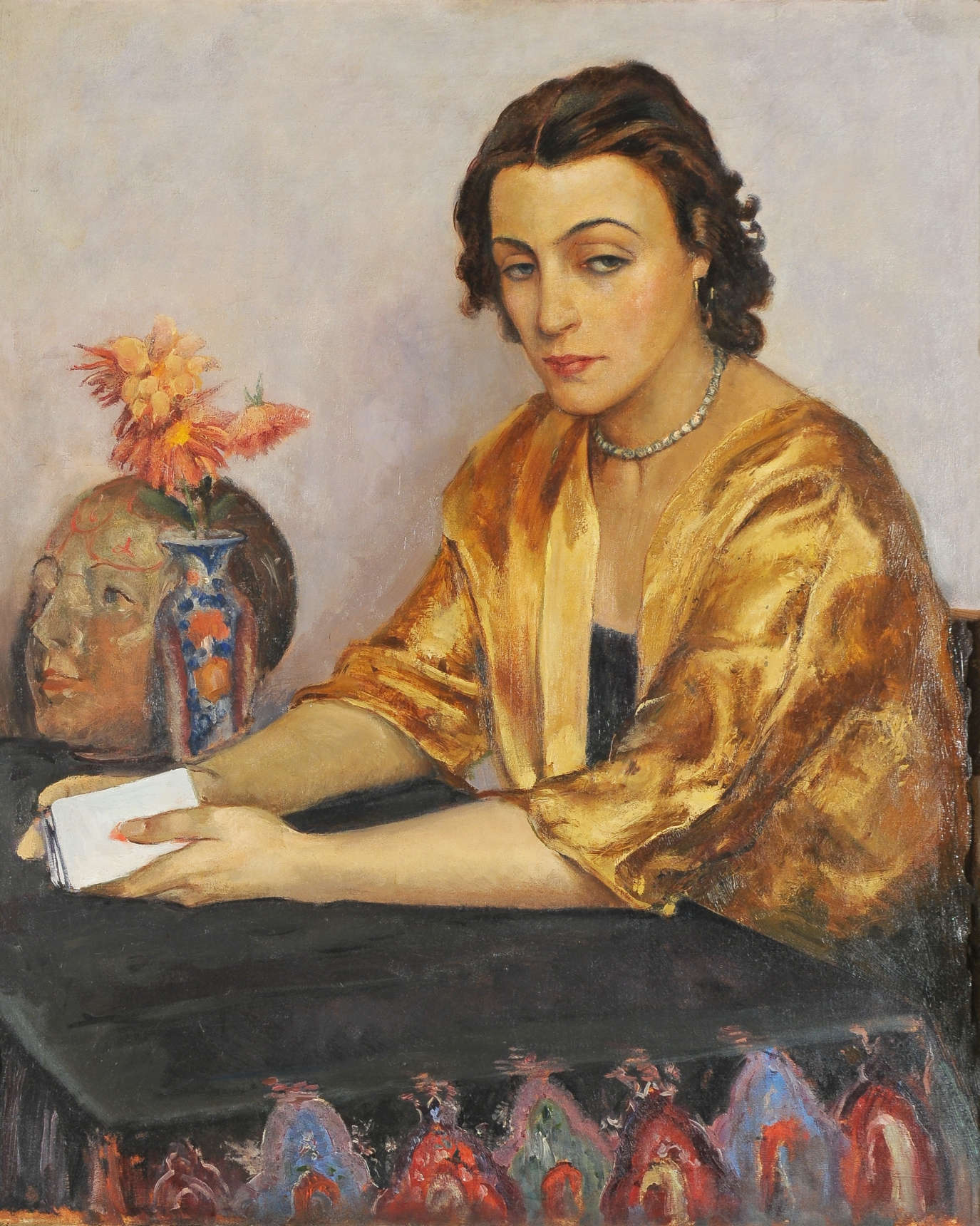

Il percorso si amplia con un nucleo centrale dedicato alla rappresentazione del femminile, dove le figure di donne vengono interpretate da artisti di sensibilità molto diverse. Odoardo Borrani (Pisa, 1833 – Firenze, 1905), con La giovane monaca del 1876, offre un raffinato esempio di pittura macchiaiola: un’opera intima e silenziosa, dove la spiritualità si traduce in raccoglimento e rinuncia. In netto contrasto, La cartomante di Baccio Maria Bacci (Firenze, 1888 – 1974), realizzata nel 1929, colpisce per la ricchezza cromatica degli ori che vibrano sulla tela, evocando atmosfere simboliche e popolari intrise di arcaicità. La donna ritratta non interroga solo le carte, ma anche chi la osserva, ponendolo di fronte al destino.

La Mimì Concetta di Lorenzo Viani (Viareggio, 1882 – Lido di Ostia, 1936), opera del 1908-1909, rappresenta un ulteriore rovesciamento. Qui la femminilità appare drammatica e deformata: il volto, carico di espressività quasi caricaturale, diventa emblema di un’umanità inquieta e modernissima, una donna che rompe il silenzio e impone la propria presenza. Sempre di Viani, Donne con frutta (1911-1912) restituisce invece una dimensione collettiva e popolare. Le figure femminili, immerse in un paesaggio essenziale, portano frutti come simboli di lavoro e resistenza. I loro sguardi non sono provocatori, ma diretti e dignitosi, rappresentazione di una condizione sociale forte e resiliente. Così, attraverso opere diversissime, il tema femminile emerge come sacro, magico e tragico insieme, ognuna portatrice di un mondo specifico.

Lo stand dedica poi un approfondimento ai fratelli Ruggero Alfredo e Ernesto Michahelles, noti rispettivamente come Ram (Firenze, 1898 – 1976) e Thayaht (Firenze, 1893 – Pietrasanta, 1959), figure singolari e originali del panorama artistico del primo Novecento. Di Ram viene presentata Madre Natura (1930), studio in gesso della celebre Madre Solare esposta alla Biennale di Venezia, assieme a La tragedia del mare (1927), dipinto drammatico che narra il recupero del corpo del poeta Percy Bysshe Shelley dopo il naufragio di Viareggio. L’opera, attraversata da una luce metafisica, trasforma un episodio biografico in racconto universale.

Di Thayaht il pubblico può osservare Il prigioniero politico (la fiamma e la sentinella), scultura del 1952 concepita come studio per il concorso indetto a Londra dall’Institute of Contemporary Arts per un monumento al prigioniero politico ignoto. A completare la sezione figurano pannelli decorativi, un Autoritratto a china del 1920 e un Paesaggio marino in tempesta degli anni Quaranta. Quest’ultimo, con vortici atmosferici e onde in movimento, restituisce una natura inquieta e sublime, più visionaria della Tragedia del mare di Ram. Nella parete, pittura, scultura e grafica si intrecciano in un racconto visivo che mette in luce la complementarità dei due fratelli.

Accanto ai nuclei tematici principali, lo stand propone anche una selezione di opere dell’Ottocento e del Novecento, pensata come omaggio alla varietà di linguaggi che hanno attraversato due secoli di storia italiana. Qui spiccano Le secche (1921), rara marina di Oscar Ghiglia (Livorno, 1876 – Prato, 1945) in cui la luce diventa materia pittorica, e un Nudo in bronzo del 1947 di Marino Marini (Pistoia, 1901 – Viareggio, 1980), sintesi plastica di forza e spiritualità.

Il percorso complessivo restituisce al visitatore la pluralità espressiva dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento, capace ancora oggi di interpellare il presente con visioni, contrasti e memorie. L’allestimento di 800/900 Artstudio si configura come un vero e proprio viaggio, in cui le opere si parlano attraverso i secoli, offrendo un racconto della modernità e delle sue radici, e confermando la vitalità di un patrimonio artistico che continua a rinnovarsi nello sguardo di chi lo osserva.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.