Dal 20 al 23 settembre 2025 Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, ospita la seconda edizione di Arte e Collezionismo a Roma. Tra i protagonisti della manifestazione figura la Galleria Longari Arte di Milano, che allo stand 49 presenta una selezione di opere che spazia tra epoche e linguaggi diversi, con un filo conduttore che mette al centro la capacità di restituire, attraverso volti e figure, un dialogo senza tempo tra passato e presente.

Tra i pezzi principali spicca una testa femminile attribuita a un misterioso scultore della metà del Quattrocento. L’opera, forse raffigurante una Sibilla per l’assenza di elementi religiosi, nasce nell’area adriatica, in centri minori ma vivaci rispetto alle grandi botteghe fiorentine di Donatello e Ghiberti. Qui, negli ultimi decenni del Gotico e alle soglie del Rinascimento, si sperimentavano linguaggi nuovi e sorprendenti. L’ambito è quello dello scultore dalmata Niccolò di Giovanni Fiorentino, da cui emerge questo volto enigmatico che conserva memoria dell’antico reinterpretato in chiave moderna. La purezza dei lineamenti si combina con l’andamento dinamico della capigliatura, in una sintesi espressiva che restituisce alla scultura un’intensità poetica rara e affascinante.

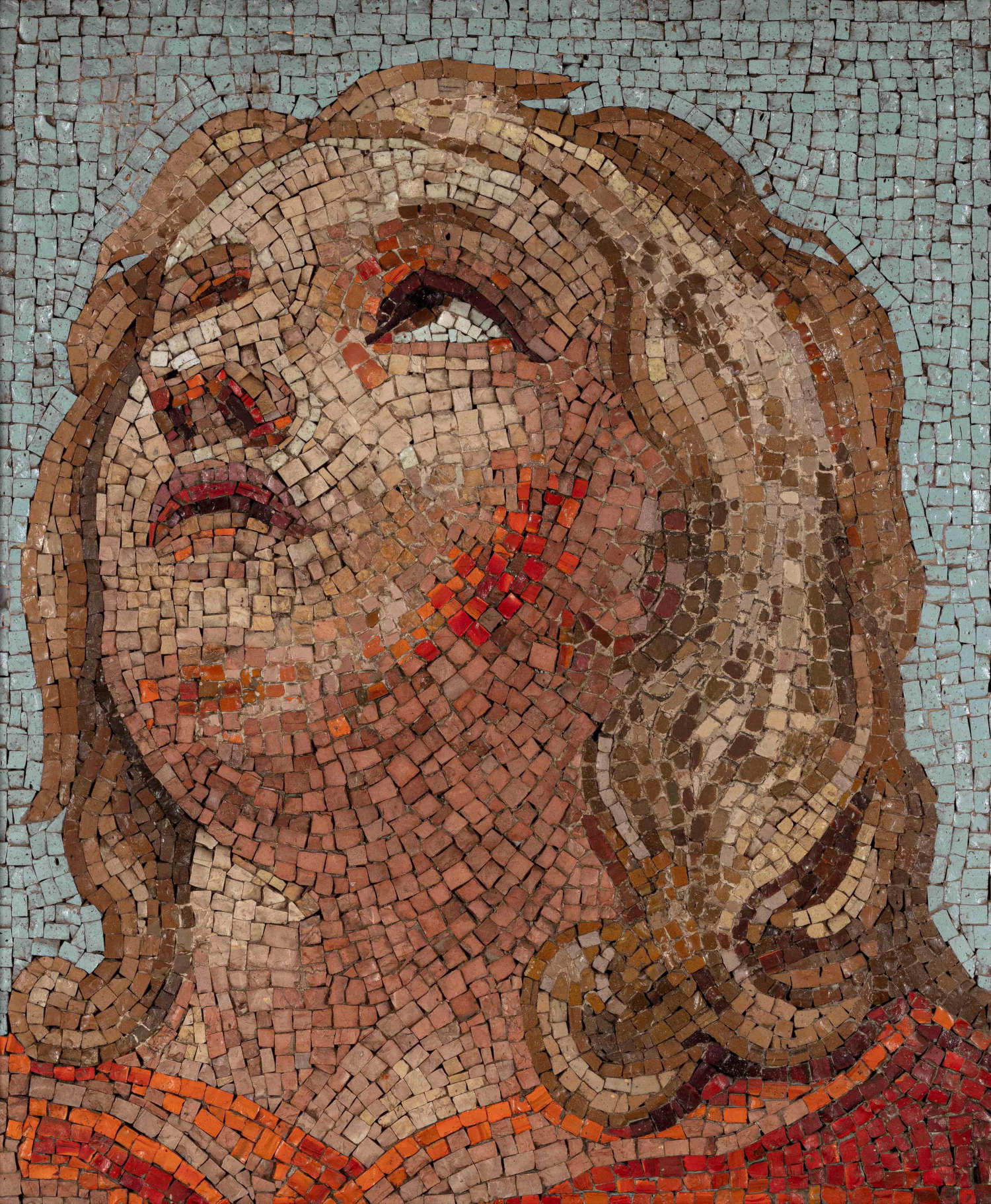

A questa immagine di astrazione si affianca, in netto contrasto, un’altra testa femminile, che è però di vibrante energia. Probabile frammento di una decorazione seicentesca, nella sua posa rivolta verso l’alto richiama i modelli di Pietro da Cortona, con evidenti rimandi al Martirio di Santa Martina oggi alla Pinacoteca di Siena ma originariamente destinato alla chiesa di San Francesco. La forza dell’influenza cortonesca si traduce in una raffinata tradizione musiva che nel Seicento ebbe grande sviluppo tra Siena e Roma, conferendo all’opera intensità narrativa e raffinatezza tecnica.

Non meno rilevante è la presenza di un’opera rara di Francesco Cavazzoni (Bologna, 1559 – 1612), pittore attivo a Bologna nella seconda metà del Cinquecento. Le Marie al Golgota condensano il dolore universale in una scena intima, destinata alla devozione privata. Cavazzoni, autore anche di grandi commissioni pubbliche come la monumentale Crocifissione della chiesa di Santa Cecilia, oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, si confronta qui con un piccolo formato di altissima qualità. La resa smaltata e la luminosità dei contrasti rivelano la sua attenzione ai modelli nordici e fiamminghi, recepiti grazie alla presenza in città di maestri come Denijs Calvaert. A rendere l’opera ancora più preziosa è la cornice originale, un raffinato manufatto in ebano arricchito da inserti di agata, corniola, lapislazzulo, porfido e diaspro siciliano, con un fregio in bronzo dorato che testimonia l’altissimo livello del committente.

Accanto a questo dipinto si trova un altro straordinario esempio di devozione privata, Il Miracolo di santa Dorotea. Si tratta di una pittura su vetro, tecnica rara e complessa che affonda le radici nella tradizione veneziana di metà Cinquecento. L’opera, custodita in una cornice coeva dorata e bulinata con incastri in vetro agli angoli, è una piccola visione di luce e colore, capace di restituire la suggestione di una pratica artistica che univa l’intimità della preghiera domestica con la raffinatezza della sperimentazione tecnica.

L’itinerario proposto da Longari Arte prosegue con due raffinate terrecotte di Giuseppe Mazzuoli il Vecchio (Volterra, 1644 – Roma, 1725), tra i più importanti scultori senesi del Seicento. Formatosi a Roma, dove lavorò stabilmente per tutta la vita al servizio di committenti di primo piano come il cardinale Chigi e la famiglia Rospigliosi Pallavicini, Mazzuoli interpreta con sapienza la tradizione plastica barocca, restituendo nelle sue terrecotte una intensità narrativa che anticipa la monumentalità delle grandi opere marmoree. Questi lavori, concepiti per la devozione privata, testimoniano il dialogo costante tra piccola scala e grandi cantieri che caratterizzò l’attività dello scultore.

Altre due terrecotte, invece, hanno natura di modelli preparatori per opere di grande formato. La prima è quella realizzata da Innocenzo Spinazzi (Roma, 1726 – Firenze. 1798) come modello per la statua in marmo di San Giuseppe Calasanzio, scolpita nel 1755 e collocata nella Basilica di San Pietro a Roma, lungo la navata centrale all’altezza del transetto destro. La seconda è un gruppo mitologico attribuito a Jacob Sigisbert Adam (Nancy, 1670 – 1747), forse mai tradotto in marmo. La famiglia Adam, originaria di Nancy, costituì una delle più grandi dinastie di scultori francesi del Settecento. Formatisi in Lorena, i membri della famiglia misero il proprio talento al servizio dei principali mecenati europei, partecipando a progetti di ampio respiro e diffondendo un linguaggio scultoreo che oscillava tra classicismo e barocco maturo.

Tra le opere più attese presentate nello stand della galleria figura infine, per la prima volta, il busto di Alessandro Magno modellato nel 1819 dallo scultore ascolano Domenico Paci (Ascoli Piceno, 1785 – 1863). Formatasi a Roma, Paci fu grande ammiratore di Antonio Canova e assimilò dal maestro il gusto neoclassico unito a un’attenzione particolare per la resa idealizzata dei volti. Il busto raffigura il condottiero macedone con uno stile solenne e idealizzato: il volto si solleva leggermente verso l’alto, esprimendo fermezza e determinazione. L’elmo sormontato da un drago, con le sue ombre profonde, contrasta con la purezza luminosa dei tratti, in una sintesi che reinterpreta modelli antichi e rinascimentali. Tra le fonti figurative che ispirarono Paci vi furono il busto di Alessandro come Apollo dei Musei Capitolini e le rappresentazioni cinquecentesche della vita del sovrano macedone elaborate da artisti come Raffaello e Perin del Vaga. L’opera si carica così di un’aura mitica, fondendo tradizione classica e spirito neoclassico in un’immagine di forte impatto.

La partecipazione di Longari alla fiera rappresenta non soltanto la prosecuzione di una lunga tradizione di presenza nei principali appuntamenti del mercato antiquario e artistico, ma anche l’occasione per presentare al pubblico un nucleo di opere che abbraccia cinque secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento al primo Ottocento. La galleria, che da tre generazioni porta avanti un lavoro di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio italiano, conferma con questa selezione la propria vocazione a un collezionismo importante.

Lo stand 49 di Palazzo Barberini diventerà dunque, per quattro giorni, uno spazio in cui il pubblico potrà incontrare volti e immagini che attraversano i secoli, restituendo la memoria di un passato artistico che continua a interrogare il presente.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.