Sono stati rintracciati quasi tutti i perduti affreschi della cappella Salazar, capolavoro di Giovanni Battista Trotti detto il Malosso (Cremona, 1555 – Parma, 1619) che un tempo si potevano vedere nella chiesa dei cappuccini di Regona, frazione di Pizzighettone (Cremona), dove don Diego Salazar (Huete, 1537 circa – Milano, 1627), diplomatico spagnolo che sul finire del Cinquecento ricoprì la carica di Gran Cancelliere dello Stato di Milano, volle far conservare il proprio cuore, e a tal proposito commissionò al Malosso non solo la decorazione della cappella, ma anche il trittico Salazar che è stato recentemente riunito nel corso della mostra organizzata tra Piacenza e Cremona. Autrice della scoperta è la giovane storica dell’arte Beatrice Tanzi, cremonese, classe 1991, che ha pubblicato i risultati nel volume Malosso per il cuore di Don Diego de Salazar, da poco uscito per le Edizioni Delmiglio. Si tratta di un contributo significativo per lo studio della pittura cremonese di fine Cinquecento in quanto offre nuove prospettive sulla figura del Malosso.

Il ciclo pittorico di Regona rappresenta un caposaldo della produzione del Malosso. La ricerca di Tanzi parte dal suo lavoro di schedatura del Trittico Salazar condotto in occasione della summenzionata mostra, intitolata Il Cavalier Malosso. Un artista cremonese alla corte dei Farnese e tenutasi tra i Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza e il Museo Diocesano di Cremona nella primavera di quest’anno. La cappella di Regona, dedicata a Sant’Ambrogio, fu commissionata, come detto, da don Diego de Salazar, Gran Cancelliere dello Stato di Milano, conte di Romanengo e in seguito presidente del Supremo Consiglio d’Italia. Questo funzionario spagnolo aveva stabilito stretti legami con Pizzighettone e Regona per ragioni private, familiari ed economiche: aveva infatti alcuni poderi in zona ed era molto legato a questo territorio, tanto da aver promosso anche la fondazione di un convento sulla strada che univa proprio Regona a Pizzighettone. La particolarità più suggestiva della cappella risiede nel fatto che non era destinata a contenere il corpo del Gran Cancelliere, sepolto nella cappella del Rosario in San Bassiano a Pizzighettone, bensì il suo cuore, conservato in un vaso all’interno di un’urna appositamente costruita. Una pratica, quella della sepoltura del cuore separata dal resto del corpo, diffusa tra Medioevo ed età moderna, volta a esprimere un legame spirituale con un luogo particolarmente caro al defunto.

La cappella, inizialmente parte di un convento cappuccino poi soppresso e distrutto nel 1810, riuscì a sopravvivere per un certo periodo come chiesetta a sé stante, ammirata e descritta accuratamente alla fine dell’Ottocento da un erudito locale, Cirillo Ceruti. È stata proprio la sua meticolosa descrizione del 1902, prima che anche la cappella venisse demolita dopo esser stata spogliata dei suoi tesori, a costituire la base per il lavoro di ricomposizione di Beatrice Tanzi.

Il fulcro del complesso pittorico era il Trittico Salazar, la “speciosa tabula” ricordata nel testamento di Salazar, realizzato da Malosso nel 1595. Il trittico, menzionato nel testamento di don Diego de Salazar del 1600, era composto da una pala centrale, l’Adorazione dei pastori, e due pannelli laterali raffiguranti San Sebastiano e San Diego di Alcalà. L’Adorazione, firmata e datata “Malossus faciebat 1595”, è oggi parte della collezione della Banca di Piacenza, mentre i due pannelli laterali, anch’essi del 1595, sono stati recentemente rintracciati in una collezione privata da Beatrice Tanzi, dopo che per decenni se ne sono perse le tracce, finché non sono riapparsi recentemente in un’asta da Cambi a Genova, con errata attribuzione ed errata datazione (erano infatti ritenuti opera di “scuola cremonese del XIX secolo”, con stima peraltro bassa, 5-6.000 euro la coppia: sono stati poi venduti a 30.100 euro inclusi i diritti). Già Desiderio Arisi, nel primo Settecento, aveva attestato la paternità del Malosso e interpretato i laterali come ritratti, riconoscendo in san Sebastiano il figlio del Salazar e in san Diego lo stesso don Diego. Tuttavia, le ricerche più recenti hanno messo in discussione tali identificazioni, soprattutto alla luce del ritrovamento di un autentico ritratto di don Diego de Salazar (risalente al 1589-1590 circa, quindi precedente al trittico) presso l’Istituto Canossiano Barbara Melzi di Legnano, attribuito a un pittore cremonese della cerchia del Malosso. Questo ritratto, con la sua fisionomia severa e solenne, esclude definitivamente l’identificazione del Salazar con figure come il pastore barbuto nel dipinto di Regona o con san Diego, suggerendo che eventuali ritratti nei pannelli laterali debbano intendersi in un senso ideale, legati all’identità del santo protettore. La pala centrale, con la sua composizione affollata e sapientemente organizzata di pastori e astanti attorno alla Vergine, mostra echi dei modi di Bernardino Gatti detto il Sojaro, o più in generale, un’impronta neo-correggesca. I pannelli laterali, in particolare il San Sebastiano, rivelano l’attitudine del Malosso per l’immersione totale dei suoi personaggi nella natura, con un paesaggio “moderno e magico, alla fiamminga”, ripreso dal Sojaro, caratterizzato da una sapienza chiaroscurale notevole.

La cappella di Regona si inserisce in un momento di importanti invenzioni illusionistiche e prospettiche nella carriera del Malosso, artista di spicco tra Lombardia ed Emilia nel passaggio tra Cinquecento e Seicento. Giovanni Battista Trotti godeva di una vasta rete di committenze ecclesiastiche, che lo portava a operare dall’Umbria fino al Ponente ligure, con soggiorni e lavori significativi in diverse città italiane come Brescia, Venezia, Genova, Milano, Lodi, Pavia, Parma e Piacenza. La sua attività non si limitava alla pittura, estendendosi anche all’architettura, come testimoniato dai progetti per il Duomo nuovo di Brescia e l’altare del Santissimo Sacramento nel Duomo di Cremona. Il suo rapporto con l’ordine dei Cappuccini fu particolarmente intenso, con opere realizzate per conventi maschili e femminili in diverse località. A Regona, oltre al Trittico Salazar, aveva dipinto anche un altro capolavoro, la pala dell’altare maggiore con la Madonna in gloria e i santi Francesco e Ambrogio (1590), ora a Soresina. La cappella Salazar, nelle sue dimensioni ridotte, testimonia la sua maestria quadraturistica e pittorica.

Il ritrovamento di quasi tutti i dipinti murali della cappella cappuccina, strappati entro gli anni Venti del secolo scorso dall’ingegnere Ettore Signori, e da tempo conservati in due collezioni private, consente dunque di farsi una precisa idea di questo importante apparato decorativo che oggi sopravvive in forma frammentaria. Questi affreschi, sebbene citati episodicamente, non erano mai stati riprodotti e analizzati in maniera così approfondita, e la loro ricomposizione apre nuovi orizzonti sia dal punto di vista figurativo che della committenza e della metodologia di ricerca. Ceruti aveva lasciato una puntuale descrizione degli affreschi, e questa descrizione ha consentito a Tanzi di identificare e collocare gli episodi superstiti (due frammenti, peraltro, sono stati esposti alla mostra di Piacenza accanto al trittico Salazar).

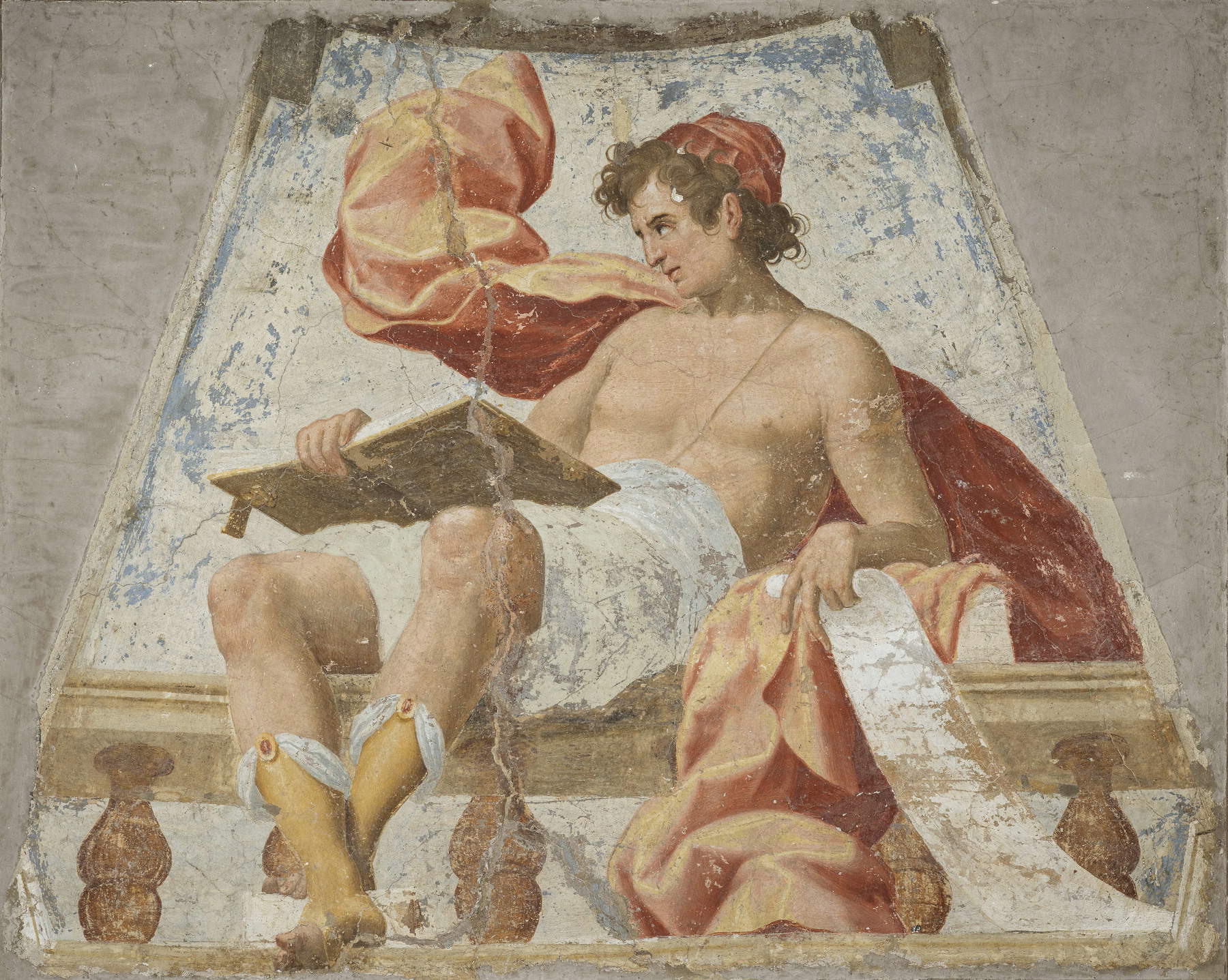

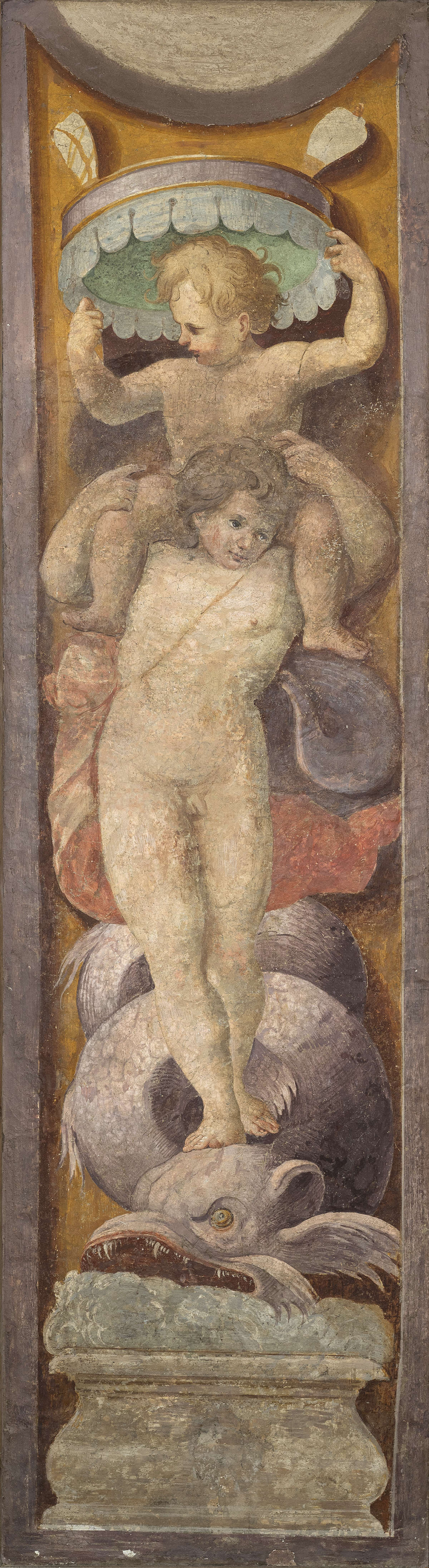

Tra i reperti recuperati, si annoverano diverse sezioni della volta e delle pareti. La volta era caratterizzata da quattro sostegni decorati con cariatidi finienti in mascheroni, tra le quali quattro putti alati sorreggevano le Virtù Cardinali: Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza. Di queste, la Temperanza è stata recuperata, mentre la Giustizia e la Prudenza si trovano, in pessime condizioni, nei depositi del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (sono, questi ultimi, i due frammenti che sono stati esposti a Piacenza). Sopra la pala d’altare era raffigurata una testa di Padre Eterno, mentre sopra l’arcata d’ingresso un profeta seduto con un libro, di cui è stato ritrovato un frammento purtroppo rubato e disperso. Ai lati delle finestre, due sante vergini (oppure sibille) sono state ritrovate. Nel centro del cornicione circolare, un gruppo di angioletti in gloria ammirava una “santa bambina” coronata di fiori, tondo anch’esso recuperato. Le lesene con putti e mostri (coccodrillo e drago), citate da Ceruti, sono state rintracciate e si rifanno a modelli di Bernardino Campi.

Le pareti laterali ospitavano quattro Storie di san Francesco: sulla parete di destra, entrando, si trovavano gli episodi con San Francesco che trasforma il denaro in serpenti e San Francesco che rinuncia ai beni terreni. Sulla parete sinistra, la Tentazione di San Francesco e l’Estasi mistica. Nel sottarco d’ingresso era presente l’Apparizione di San Francesco su un carro di fuoco, con l’emblema dell’ordine francescano. Questi episodi, tratti dalla Legenda Maior di Bonaventura da Bagnoregio e dalle Vite di San Francesco di Tommaso da Celano, mostrano Malosso in una forma inedita, in equilibrio “tra vivace spontaneità narrativa e sofisticate cadenze decorative”, scrive Tanzi.

Dal punto di vista stilistico, le scene francescane rivelano una dimensione singolare e sorprendente. A un primo sguardo, infatti, potrebbero sembrare meno immediatamente riconducibili alla mano del pittore cremonese, tanto che Ceruti le aveva attribuite a un “ignoto autore”. Si nota, spiega Tanzi, una decisa attenzione per la scena romana e per il manierismo internazionale. La stesura pittorica è tipicamente malossesca, ma l’impostazione compositiva si discosta dall’affollamento usuale nelle opere contemporanee del pittore. In quasi tutte le scene, ad eccezione della Rinuncia dei beni, sono presenti solo due figure, di scala monumentale e dalla valenza icastica pregnante, che riempiono lo spazio escludendo ogni orpello inutile. Questo si spiega con un programma iconografico francescano specifico, probabilmente suggerito dalla committenza, che sembra basarsi sul ricorso a modelli incisi di matrice centroitaliana, ancora in parte da identificare. Studi in corso da parte della studiosa cremonese indicano probabili riferimenti ad artisti come di Raphael Sadeler e Philip Galle; ad esempio, l’Estasi mistica trova il suo prototipo in un’incisione di Sadeler, mentre la donna tentatrice nella scena della Tentazione sembra derivare da un’incisione di Galle del 1587. Questa influenza romana e la diffusione capillare di stampe, corroborata dalla donazione di oltre 2.500 stampe da parte di Bernardino Campi al Malosso nel 1575, suggeriscono un possibile, seppur al momento non ancora documentato, soggiorno di Malosso a Roma nel primo lustro dell’ultimo decennio del XVI secolo, un periodo di eccezionale fervore artistico sotto il pontificato di Sisto V, papa francescano.

Il ritrovamento di queste quattro scene della vita del santo è di particolare significato, poiché rappresentano “una sorta di unicum nell’attività malossesca e inducendo a riflessioni di metodo non banali”, spiega Tanzi, secondo la quale tuttavia si può confermare la piena autografia del Malosso, sia dal punto di vista stilistico e inventivo, sia per “l’elevatissimo prestigio della committenza”. Sebbene permangano alcune lacune, come la “stupenda testa di Padre Eterno” o la carpenteria originale della pala, e le decorazioni a stucco, Tanzi è riuscita a recuperare quasi tutto il materiale erraticamente disperso che componeva l’ambiente voluto da don Diego Salazar. Lo studio, dunque, consente di donare nuova visibilità, spiega lo studioso Valerio Guazzoni nella prefazione del libello, “alla felice congiuntura creatasi a Regona tra committente e artista, un’intesa che ha lasciato un segno rilevante nelle vicende pittoriche cremonesi di tardo Cinquecento”.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.