Passa per Genova la storia del divisionismo italiano. Passano per Genova le agitazioni sociali che si sarebbero poi riversate anche nelle arti. Passano per Genova i primi bollori simbolisti che animarono la pittura italiana nell’ultimo scorcio d’Ottocento. E al centro c’è sempre stato Plinio Nomellini, arrivato in Liguria nella primavera nel 1890 e ripartito dodici anni dopo per la Versilia. Era arrivato a Genova forse con l’idea di rimanerci poco (lo sappiamo da una sua lettera), per ragioni di circostanza: la XXVIII mostra della Promotrice, la possibilità di studiare un paesaggio diverso rispetto a quello della sua Toscana, e con tutta probabilità anche i suggerimenti d’uno dei suoi maestri, Telemaco Signorini, frequentatore abituale della costa ligure, riviera di Levante, zona delle Cinque Terre, Riomaggiore. E poi, spinto dalla smania di “tentare cose nuove”, non soltanto intenzionato a restare a lungo, ma deciso a chiamar qui tanti dei suoi amici toscani, tanto che l’anno dopo dobbiamo immaginarlo a passeggiare lungo le scogliere assieme a Giorgio Kienerk e Angelo Torchi per tentare i primi esperimenti divisionisti dove l’acqua del mar Ligure incontra i profili ripidi delle rocce a picco sul mare, in mezzo alle mareggiate, tra i caruggi dei borghi rivieraschi. “Capitato per caso a Genova”, avrebbe scritto Vittorio Pica su Emporium quando Nomellini era al vertice della sua carriera, “vi si era stabilito, preso dalla bellezza magnifica di quella città, […] costretto, per sbarcare alla peggio il lunario e per potere sopportare le spese per le tele, i colori e le cornici dei suoi nuovi quadri, a fare durante parecchie ore del giorno e per prezzi addirittura derisorii i ritratti dei marinai inglesi, francesi o norvegesi che trovavansi di passaggio pel porto, con le loro navi mercantili, di cui talvolta, quando erano rimasti soddisfatti dell’abilità di lui nel cogliere la somiglianza delle loro rudi fisionomie, gli davano l’incarico di riprodurre l’aspetto ad acquarello o pastello su di un cartoncino, aggiungendo poche altre lire al compenso stabilito pel proprio ritratto”.

Questa presunta attività d’infaticabile ritrattista portuale si perde nella leggenda: quel che è certo, è che fin da subito Nomellini era preso da certi suoi “fiammeggianti progetti d’arte” che gli sarebbero costati fatica, privazioni, tribolazioni e financo, come si vedrà, il carcere. La mostra che Palazzo Nicolosio Lomellini dedica al Nomellini degli anni di Genova (Plinio Nomellini a Genova, tra modernità e simbolismo), la prima monografica su di lui dopo quella di Seravezza del 2017 e la prima di sempre tutta dedicata a questo periodo della sua carriera, s’è data l’obiettivo d’indagarli tutti, uno per uno, i progetti fiammeggianti del pittore livornese. E i due curatori, Agnese Marengo e Maurizio Romanengo, assieme al folto comitato scientifico, hanno guardato a questa fase della produzione di Nomellini come si guarderebbe una cellula al microscopio, ed è emerso che Genova è stata un momento cruciale. Decisivo. Non solo per Nomellini, ma per tanta cultura italiana al volgere del secolo. Quella città che all’inizio aveva attirato l’artista per la luce e il mare era diventata una specie di centro d’elaborazione del nuovo, di tutto il nuovo. E a quanto pare c’è ancora tanto da dire su Nomellini, sul Nomellini genovese: sulle sue prime gite sulla costa assieme a Torchi, a Kienerk, a Ermenegildo Bois, ovvero su quella “scuola di Albaro” cui va attribuita la paternità del divisionismo. Sull’amicizia con Pellizza da Volpedo. Sui primi successi di Nomellini. Sul fertile sodalizio con Edoardo de Albertis. Sul cenacolo di Sturla che radunò nelle trattorie della città tante delle menti più raffinate di quel tempo e che sarebbe diventato fiamma per alimentare la brace del simbolismo italiano. Sulla sua idea d’arte come terreno di rivendicazioni sociali.

E in effetti la mostra (non più d’una cinquantina di opere, gran parte delle quali da collezioni private) inanella scoperte su scoperte di documenti inediti, tutti presentati nel saggio di Maria Flora Giubilei pubblicato nel catalogo. I meriti di quest’esposizione, tuttavia, vanno oltre la biografia di Nomellini, che era già piuttosto assodata: il visitatore che decide di seguire con attenzione l’itinerario di Marengo e Romanengo ricaverà l’impressione che sia una mostra su Genova più che su Nomellini. E su Genova come scintillante, nervoso agglomerato d’una nuova modernità che ha visto nel pittore arrivato da Livorno qualcosa più che un suo aedo. Nomellini, si potrebbe dire dopo aver visto questa mostra, è stato un inventore. Certo: lo sapevamo già, non serviva un’altra mostra per ribadire l’importanza della sua produzione. E la sua spinta non s’esaurì con Genova, perché con lo spostamento in Versilia sarebbe arrivata la stagione più misteriosa, più lirica, più dannunziana della sua arte: dopo la Liguria, Nomellini aveva ancora tanto da dire. Eppure, tanti indirizzi della cultura italiana di quel momento transitano per la fervida esperienza genovese.

Nomellini, dal suo canto, per aprirsi al nuovo aveva dovuto commettere un “tradimento”, come aveva scritto Nadia Marchioni all’epoca della mostra d’otto anni fa, nei riguardi dell’insegnamento del suo maestro, Giovanni Fattori: abbandonato il naturalismo di matrice macchiaiola della prima fase (se ne può avere un saggio col dipinto Al parco, del 1888, messo a confronto diretto con una Strada di paese di Giovanni Fattori: sono questi due dipinti, assieme a un Ricordo di Genova messo però fuori contesto sulla parete d’ingresso, ad aprire la rassegna) e abbandonata la Firenze dove aveva imparato a dipingere e dove, sui tavoli della trattoria Volturno, s’era fatto tutti gli amici che avrebbe poi portato a Genova, Nomellini avrebbe deciso di trasferirsi in Liguria per darsi allo studio del mare, allo studio di quel “movimento continuo delle […] rive e del porto” che, avrebbe confessato in una lettera a Telemaco Signorini appena arrivato in città, gli aveva fatto buona impressione e gli aveva offerto lo sprone per tentare quelle “cose nuove” che stava cercando. Prima di quel “tradimento”, naturalmente, s’era fatta necessaria una fase di sperimentazione, di transizione: quel Ricordo di Genova, per esempio, pur presentando già quella pittura di tocco che era al centro delle sue ricerche, serba ancora la memoria dell’impostazione fattoriana nelle due figure che appaiono sedute sulla battigia, e prima ancora il Fienaiolo del 1888, il capolavoro giovanile, ricalca in maniera esplicita una Boscaiola del maestro (tant’è che le due opere sono adesso esposte appaiate alla grande mostra su Fattori di Villa Mimbelli a Livorno curata da Vincenzo Farinella). Le ricerche di Nomellini si nutrivano della vicinanza al mare e la prima sala della mostra concede al visitatore la possibilità di passeggiare tra scogli e carrugi assieme al pittore e ai suoi sodali che, come lui, passavan le giornate a dipingere sulla costa genovese.

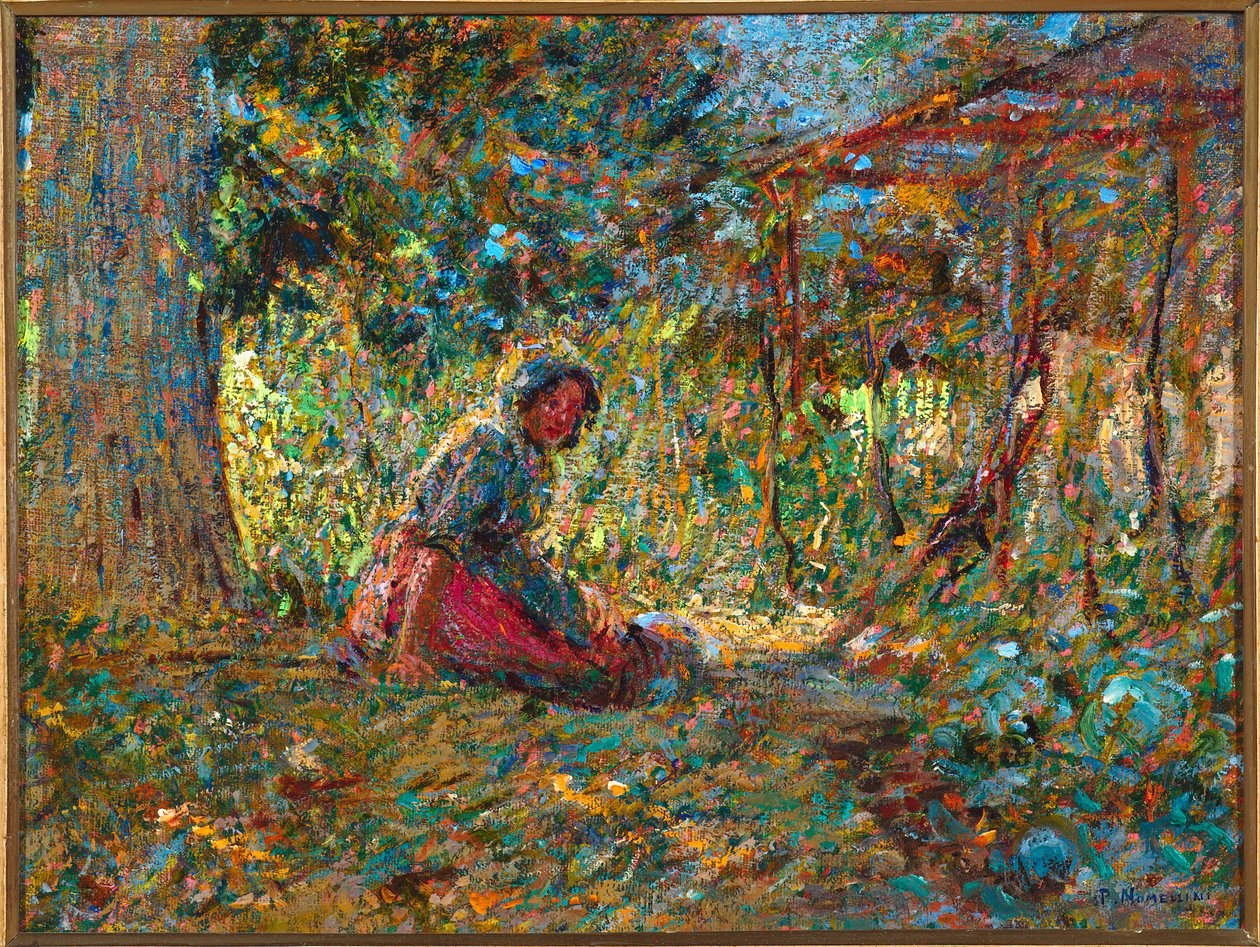

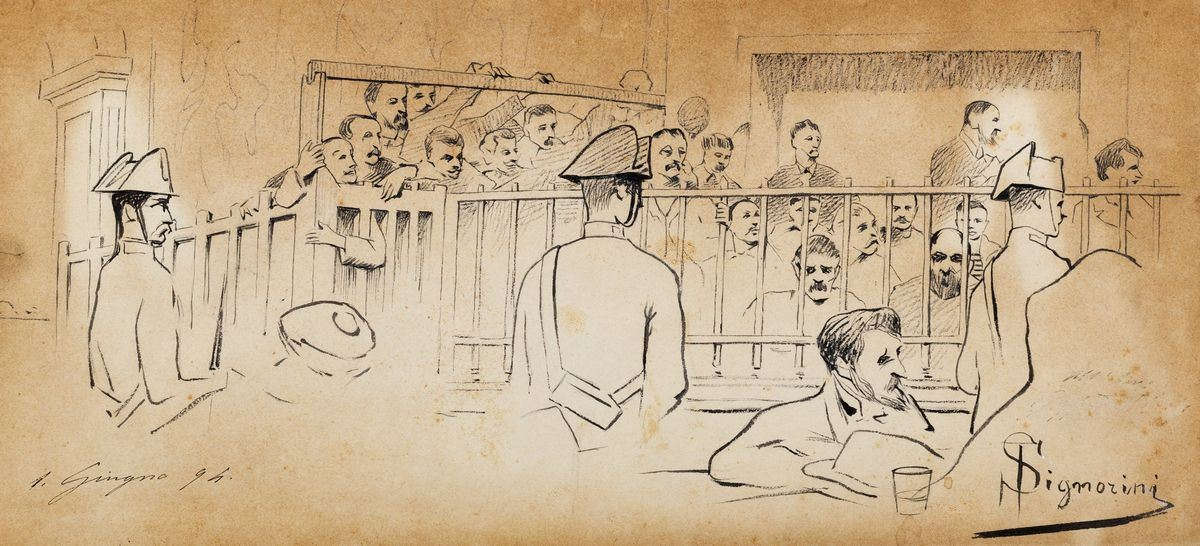

A muovere Nomellini, Kienerk, Torchi e persino Pellizza (anche lui a Genova nel 1890: di forte impatto, nella seconda sala, il confronto tra le rispettive marine, dipinte assieme, nello stesso punto di costa) è l’interesse per la pittura francese: dapprima verso gli impressionisti, e subito dopo verso i puntinisti, verso quei “servi umilissimi di Pisarò, Manet, ecc. e in ultimo del signor Müller”, come li aveva chiamati in modo sprezzante Fattori, che eran però riusciti a ottenere una luce nuova per effetto della divisione del colore, accostando tocchi di pigmento puro, lavorando sui toni complementari, e offrendo ai divisionisti italiani lo spunto per nuove, febbrili, caldissime interpretazioni: Nomellini allora “sperimenta”, scrivono i due curatori, “la divisione del colore e al contempo ricerca costantemente la profondità spaziale, resa con l’irruenza di muri in scorcio, spessore atmosferico e movimento delle figure”. Lo si vede bene in certi lavori del 1891 che segnano il definitivo distacco dall’insegnamento del maestro: si parla dunque del Ricordo di Milano, dove la pennellata a tocchi serve a evocare i toni sfuggenti della memoria, o d’esperimenti come Nell’orto dove tutto il giardino perde la propria consistenza e diventa luce e colore. Persino Telemaco Signorini, in questa fase della sua carriera, sensibile com’era alle suggestioni che arrivavano dalla Francia, aveva cercato d’offrire al riguardante i guizzi della luce che si posano sulle foglie, sulle increspature del mare, sui muretti a secco: uno dei suoi capolavori tardi, la Vegetazione ligure a Riomaggiore, è esposta vicino alle opere di Nomellini e vicino a un dipinto di Angelo Torchi, Dalla finestra, che adotta una composizione del tutto simile. Uno degli esiti più maturi e affascinanti di questa fase della pittura di Nomellini è il Naufragio, dipinto dove le bave di bianco servono a restituire l’effetto della schiuma del mare, dove il soffio del vento viene reso solo col ritmo e con l’andamento delle pennellate, e dove s’avverte già qualche lampo di quella “riflessione sociale”, come titola la sezione successiva della mostra, che sarebbe esplosa di lì a qualche mese in alcuni dipinti tutti tesi a evocare la condizione dei lavoratori delle fabbriche di Genova. Il capitolo successivo della mostra è tutto costruito attorno a una delle opere più note di Nomellini, La diana del lavoro, illuminata con straordinaria efficacia, con le luci in grado di far emergere, e non è facile, la tridimensionalità d’una pittura che fa saltar via dalla superficie le due figure in primo piano: merito della mostra, tuttavia, non è tanto quello d’aver sistemato il quadro nelle condizioni di luce più adatte a cogliere ogni tocco di pennello, ogni passaggio di luce, ogni bagliore che si posa sulla pelle e sul cappello del lavoratore che guarda davanti a sé in attesa del segnale, la diana, che dia inizio alla giornata di fatiche. E non è neppure quello d’insistere sulla continuità dell’interesse di Nomellini per le ambasce dei lavoratori: l’opera dedicata agli operai dei cantieri navali è messa a confronto con un dipinto degli anni toscani, un gruppo di contadini che torna dal lavoro. No: il merito principale è quello d’aver esposto La diana del lavoro assieme a un gruppo di testimonianze sul processo che Nomellini, accusato d’aver partecipato alle attività sovversive d’un mai ben specificato gruppo d’anarchici toscani, fu costretto ad affrontare nel 1894, materiale raro da vedere in una mostra: ci sono le incisioni che dànno conto delle misere condizioni del carcere di Sant’Andrea dove Nomellini rimase imprigionato per qualche mese, c’è il ritratto del poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi che, come Nomellini, era mosso dalle stesse idee di giustizia sociale, c’è il disegno del processo eseguito da Telemaco Signorini che sarebbe stato poi decisivo per far scagionare il giovane collega da tutte le accuse, dacché la sua commovente testimonianza, unita all’infaticabile lavoro dell’avvocato Giovanni Rosadi che impostò una linea difensiva fondata sulla totale estraneità del pittore a qualunque velleità di sedizione, riuscì probabilmente a orientare la giuria che alla fine accordò a Nomellini la piena assoluzione (si concludeva così la memoria di Signorini: “Un incarico l’ho avuto, ed è quello di volgere una preghiera, a nome dell’Accademia di Firenze, al Tribunale, perché voglia ridare all’arte una delle più belle intelligenze, uno dei più fecondi lavoratori, un giovane che è destinato a un avvenire fulgido, e che oltre a far onore a sé lo farà alla sua patria. Per parte mia, e dei miei colleghi, non aggiungo che questo: noi siam vecchi e ci ritiriamo; faccia il Tribunale che i giovani che ci devono succedere nella via dell’arte non siano strozzati dalle sbarre delle prigioni”).

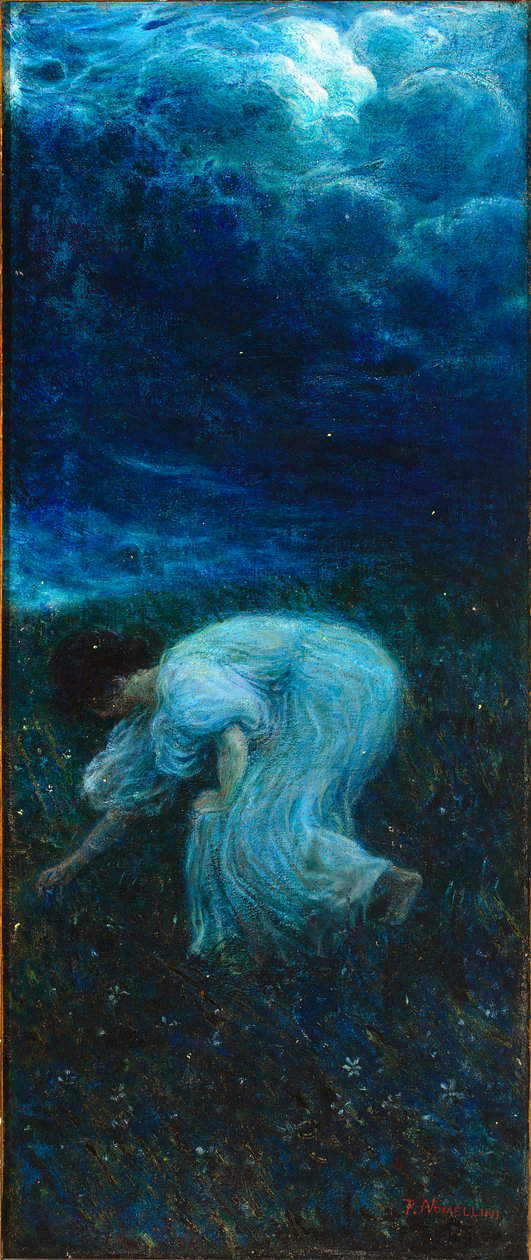

La durezza dell’imprigionamento suggerì tuttavia a Nomellini una maggior circospezione, tant’è che la sua produzione, da quell’estate del 1894 in avanti, avrebbe abbandonato pressoché totalmente il filone della denuncia sociale, che tuttavia sarebbe poi riemerso carsicamente anche a diversi anni di distanza (la litografia per la rivista Il lavoro, del 1903, ne è il più luminoso esempio), e si sarebbe aperta al simbolismo maturato negli ambienti del cenacolo di Sturla, il sodalizio d’artisti, scrittori, poeti che s’erano radunati attorno al giornalista Ernesto Arbocò e che attorno al suo desco (quando poteva ospitare tutti a casa sua: dopo, il riferimento sarebbe diventato la trattoria dei Mille di Sturla) discutevano d’arte, di politica, di poesia, di lettere. Arrivarono financo a immaginare una loro immaginaria “Trattoria del Falcone” e a progettare un ciclo decorativo, destinato alle pareti di Palazzo Spinola Gambaro in via Garibaldi dove questo gruppo d’artisti era riuscito a ottenere un fondo, e di cui s’è invano cercata traccia durante i preparativi della mostra di Palazzo Nicolosio Lomellini. L’itinerario di mostra cerca allora d’evidenziare il contributo di Arbocò e del cenacolo di Sturla al simbolismo italiano, trovandolo nell’elaborazione d’un paesaggio, e segnatamente d’un paesaggio notturno, carico d’allusioni, d’idee, di mistero, di significati altri. La notte è la “città dell’ignoto” di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, il “porto dischiuso sull’abisso dell’etere”, una presenza familiare e angosciante che impregna la città quando cala il sole. È l’epoca in cui l’intera Europa conosce la poetica del paesaggio-stato d’animo ed evidentemente neppure Genova è immune a quello che in tutto il continente s’andava elaborando dietro le formulazioni del Journal Intime di Amiel: sfilano in mostra dipinti d’artisti come Federico Maragliano, Giuseppe Mazzei ed Edoardo De Albertis dove la notte di Genova è fredda e avvolgente, riconoscibile e sfuggente, enigmatica e tetra, vuota e piena, grigia come il fumo delle sue ciminiere, ogni tanto rischiarata da una luce che diventa quasi una speranza. Sono notti gonfie di vita e notti scure di silenzio: Maragliano è presente con una brulicante Sera in una via di Genova e con un Notturno dove un chiaro di luna rasserena una creuza che s’addentra nella vegetazione, e Nomellini indugia su due “ciccaioli”, gli spazzini che di notte pulivano al minuto le vie del centro di Genova, e trascende la realtà con Le lucciole, opera esposta accanto all’Autunno di Edoardo De Albertis per evocare un dittico, l’Autunno latino, che racchiudeva il marmo dello scultore genovese e un paesaggio mistico di Nomellini, di quello stesso misticismo che pervade il dipinto esposto a Palazzo Nicolosio Lomellini. “Bisognava spingersi a fermare nella materia la parvenza incorporea del sogno”: è questo l’intento che muove Nomellini ad approfondire l’amicizia con De Albertis dopo aver visto, come ben ricostruisce Giacomo Goslino nel catalogo, un suo lavoro, Elevazione, all’Esposizione Internazionale di Torino del 1895, ed è questa visione a suggerirgli ch’era il caso non solo d’elogiare a mezzo stampa quel suo collega di poco più giovane, ma di cercare di lavorare con lui. Nei dipinti che nascono accanto alle sculture di De Albertis, scriveva uno studioso come Gianfranco Bruno negli anni Ottanta, “la cupa immaginazione di Von Stuck appare disciolta in uno spirituale lirismo, e il raffinato ductus lineare, di ascendenza klimtiana, si converte in una fantasmagoria di paesaggio”. È Genova a vedere in nuce, e poi già perfettamente compiuto, il Nomellini più lirico, quello della stagione della Versilia e di Torre del Lago, quello vicino all’Alcyone di D’Annunzio, quello delle pinete infuocate, delle ninfe che erompono dalle cortecce degli alberi (la sua meravigliosa Ninfa rossa, capolavoro di questa nuova fase toscana, è esposta in mostra accanto alle Lucciole per suggerire questa continuità). È a Genova che si consuma quella svolta simbolista, scriveva Giuliano Matteucci in occasione della mostra di Nomellini che si tenne al Palazzo della Permanente di Milano del 1985, “che lo allontanerà sempre più dalla ricerca strettamente divisionista, ammesso che egli abbia mai inteso il divisionismo più che una tecnica innovatrice, utile a potenziare l’efficacia comunicativa di un’immagine cui già in questi anni egli affida un valore eminentemente sociale o un profondo significato ideale e poetico”.

Dopo un affondo sulla grafica nomelliniana (c’è la litografia per il Lavoro, c’è la famosa pubblicità per l’olio Sasso, c’è l’ancor più celebre Inno all’olivo che l’artista disegnò su carta nel 1901 per illustrare l’omonima poesia di Giovanni Pascoli: è questo un Nomellini non meno sperimentale rispetto al Nomellini dei dipinti, un Nomellini che a suo modo, come osserva Veronica Bassini nel catalogo, segna la storia del manifesto in virtù dell’originalità delle sue soluzioni formali, della forza della sua personalità e dell’efficacia comunicativa delle sue immagini), il congedo è affidato ad alcuni dipinti di paesaggio del primo tempo della stagione della Versilia: a poco più di trentacinque anni e alla fine della sua esperienza ligure, Nomellini è un artista completamente diverso rispetto a quello ch’era arrivato a Genova, un Nomellini che ha abbandonato definitivamente le ricerche ancora ottocentesche legate allo sviluppo dell’eredità impressionista ed è entrato nel nuovo secolo con una pittura traboccante di poesia. La Versilia dei tramonti, dei boschi e delle pinete, le rive del lago di Massaciuccoli, i cieli carichi di salmastro diventano i soggetti di dipinti in cui il paesaggio della costa della Toscana settentrionale è trasfigurato in poesia, in visione.

Da rilevare che parte della “svolta simbolista” di Nomellini, come l’aveva chiamata Matteucci, forse non sarebbe stata possibile senza l’esperienza de La Riviera Ligure, quella rivista ch’era nata come bollettino della Sasso e che, adeguatamente finanziata, sostenuta e promossa dall’azienda, sarebbe diventata una somma delle migliori intelligenze artistiche e letterarie del tempo, dacché sulle sue pagine avrebbero scritto Pascoli, Campana, Gozzano, Govoni, Moretti, Pirandello, Ungaretti, Capuana, Rebora, Saba, gli stessi Arbocò e Roccatagliata Ceccardi, e l’avrebbero illustrata Nomellini, De Pisis, Kienerk, De Albertis, Carena e tantissimi altri riuniti dalla luminosa direzione di Mario Novaro che aveva trasformato una specie di catalogo periodico dell’oleificio ligure (che tutt’al più offriva, nei suoi primi numeri, accanto alle schede dei prodotti e ai listini dei prezzi, qualche ricetta da fare con l’olio e qualche articolo sul paesaggio ligure: malgrado la semplicità della pubblicazione, occorre riconoscere all’azienda d’aver maturato fin da subito l’intuizione di voler produrre una pubblicazione di pubblicazione del territorio all’avanguardia per quei tempi) in una rivista che, pur senza perder mai il suo carattere promozionale, s’era issata ai vertici della produzione letteraria nazionale. Davanti a queste pagine, e sopra a queste pagine, Nomellini ha avuto modo d’imparare, di confrontarsi, d’elaborare idee, novità, suggestioni, di sintonizzare la propria arte sui ritmi della poesia di Pascoli, di Roccatagliata Cccardi, di altri che animarono La Riviera Ligure trasformandola in una voce delle più aggiornate punte della visione artistico-letteraria di quegli anni. In mostra il ruolo della rivista è accennato nel breve passaggio sulla grafica.

Viene da pensare, vedendo gli esiti di quel soggiorno cominciato e finito tra le scogliere della costa ligure, prima esaminate con l’occhio dello scienziato attento al mescolarsi dei colori e al frangersi della luce sulle rupi e poi con l’animo del sacerdote pagano che trasfigura quelle stesse spiagge, quelle stesse calette, quella stessa distesa d’acqua in visione mistica, che per Nomellini probabilmente non esisteva differenza alcuna tra arte e poesia. “Dopo i lunghi esperimenti nelle pratiche dell’arte”, avrebbe scritto in un suo appunto biografico, “quando mi avvento ad una tela bianca, intendo come per tramite magico, la mano si muove libera per raffigurazioni che mi balenano in mente […]. Per quest’onda di canto che blando mi avvolge, ecco che il mito sorge antico e novello... in lui il mago sorge”.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.